從留學生角度淺析中國大學英語語法教學的有效性

錢卓為

【摘 要】作為英語語言教學中比較重要和具有爭議的話題之一,語法教學在中國面臨很多問題。本文旨在通過訪談來研究參與者在大學階段的語法學習經歷和他們出國后遇到的實際交流困難來評估大學階段的語法教學手段和方法是否有效。

【關鍵詞】大學英語 ? ?語法教學 ? ?有效性 ? ?留學生

一、引言

語法教學有著很長的歷史,眾多專家和學者為此付了很大的努力。比如Celce-Murica和Olshitain(2000)以及Ellis(1995)都曾經提出語法不應該脫離語境來教與學。而在中國,英語毫無疑問是一門重要的課程。值得注意的是,英語教學在中國趨向把重點放在語法、詞匯、閱讀、寫作這些輸入性較強的方面,而忽視了學生實際輸出的語言英語能力。當這批學生成功畢業,來到海外留學時,沒有得到太多機會練習輸出能力就會使得他們面臨很多實際的問題。彭杰(2008)指出,語法為中心的教學會導致學生喪失說的能力。而絕大多數中國的英語考試測試學生語法能力多于測試學生交流能力。更何況,眾多高校的英語教師依舊在采取一些相對傳統的,以教師為中心的教學方式和手段,這加重了學生對語法學習的消極態度。本文就此現象,試圖找尋語法教學和學生實際應用困難之間存在的聯系,并嘗試通過學生的角度來評價現階段大學英語教學中語法教學方法和手段的有效性。

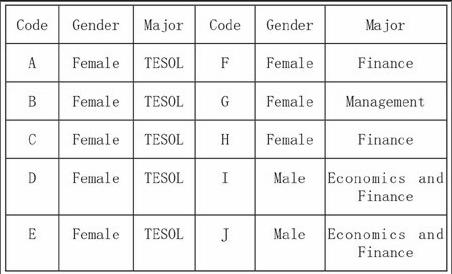

本研究運用一對一訪談為主要研究方法。10位留學學生參與了一對一訪談,所有的參與者都有在大學學習英語語法和在英語國家留學的經歷。

二、研究過程和數據分析

10位參與訪談的留學生,來自不同的學校,但是都有在中國大學學習語法的經歷。下表給出了10位參與者的基本信息:

Code Gender Major Code Gender Major

A Female TESOL F Female Finance

B Female TESOL G Female Management

C Female TESOL H Female Finance

D Female TESOL I Male Economics and Finance

E Female TESOL J Male Economics and Finance

當學生被問起學習語法的感受時,五位學生基本上都給了偏向負面的觀點。A學生:“語法學習很無聊,如果不是考試需要,我不會主動去學。”B學生強調:“我在語法學習過程中感受不到快樂。好像老師們都是一個模式在教語法,拿著教參讀,然后教我們做習題。”當問起在英語課堂上是否應該教語法時,9位學生表示應該,因為有考試的壓力。

問起學生的語法能力時,7位學生表示他們考試能力不錯,但是開口說的時候就很擔心自己的語法錯誤:“當我做題的時候,語法部分我基本都能得分,但是并沒有真的理解題背后的東西。”學生C,B和G也有類似的觀點。值得注意的是,在描述老師教授語法的過程的時候,10位學生給出了幾乎一樣的版本。學生D:“我們老師一般就把語法知識放在PowerPoint上,還有例句、翻譯、練習等等,先解釋,然后叫幾位同學翻譯一下,再找幾位做個練習。”

問及是否在國外生活學習時,是否有遇到語法方面的困難時,7位學生給出了肯定的答案。學生B:“我感覺本地人說話的語法比較隨意,不像我們那么正式,本地人說中國留學生說起英語來像一本書。大概是我們學習的語法比較偏向正式吧。”學生D:“我有困難。尤其是當我看報紙的時候,很多的復雜句我都看不懂。” 在問及語法教學的有效性的時候。所有學生都表示,如果是以通過考試為目的,還是有效的。但是,若是論起實際交際能力、運用能力,幾乎所有的學生都認為,大學里的語法教學是值得改進的。

三、訪談小結

研究表明,盡管有很多專家學者已經指出這些傳統教學法的局限性,但由于教師本身素質、學校環境等客觀因素,中國英語課堂還存在著用傳統教學手段教授語法的現象。從訪談數據來看,幾乎所有的被訪談者都有著類似的經驗——遇到過用傳統教學法教授語法的老師。而這樣學習語法所帶來的弊端也是顯而易見的——無法輸出。被訪談者表示留學時候遇到的運用語法的困難基本上分兩種:一種是生活方面的,比如無法選擇合適的語法進行社交交流,聽不懂本地學生的對話;另一方面則是學術上的,看不懂教科書,理解不了長句、難句,寫出的文章非常不正式等等。造成這一局面的主要原因是在國內沒有得到足夠的輸出練習機會——即教師的重點在于教授目標語法知識,使得學生能夠順利通過考試,而非幫助學生將語法知識運用到實際生活場景中。這樣,當學生來到英語國家后,面對鮮活的生活場景,輸出的困難就顯而易見。

從這個角度看,被訪談者普遍認為他們經歷的語法教學方法和手段是無效的,無法幫助他們自如地在英語國家生活學習。

【參考文獻】

[1]Celce-Murcia, M., & Olshtain, E.(2000).Discourse and context in language teaching[M].Cambridge: Cambridge University Press.endprint