魯教版化學教科書部分實驗的改進和補充

譚強

摘 要 化學以實驗為基礎,教材中部分探究實驗教學的改進與補充,可以充分挖掘實驗教學潛在的魅力,增強化學的趣味性,對于課堂教學收到事半功倍的效果,是激發學生學習興趣的一劑“催化劑”。

關鍵詞 實驗探究 改進補充 挖掘 魅力 趣味性 直觀性 催化劑

化學是以實驗為基礎的自然科學,許多抽象、復雜、難以理解的知識大都可以設計相關的探究性實驗,首先使學生獲得直觀的感性認識,然后總結歸納從而形成理性知識。所以說實驗是學生獲取知識、進行知識創新的重要手段,是培養學生的科學興趣、科學態度,提高學生科學能力的重要途徑。正確利用化學教材中編排的實驗探究輔助教學,合理的改進與補充,可以挖掘實驗教學潛在的魅力。

一、氫氣在空氣中燃燒實驗

1.魯教版教材P41《活動天地2-5》利用圖1裝置點燃氫氣,目的是讓學生觀察氫氣燃燒發出的火焰顏色,觀察杯壁的現象,確認反應產物為水,通過觸摸杯壁了解氫氣燃燒的放熱現象,從而得出結論:氫氣燃燒后的產物是水。

由于是在玻璃管口點燃氫氣,玻璃的主要成分中含有硅酸鈉(Na2SiO3),在焰色反應中含鈉元素的物質灼燒時火焰為黃色,所以實際看到的并不是淡藍色火焰,而是黃色火焰,這樣就干擾學生對火焰顏色的正確記憶,并對理論知識產生懷疑。為了避免這種情況,在演示實驗時可以將玻璃管換成特大號注射用的針頭,由于針頭是不銹鋼制成的(主要成分是鐵,在空氣中不易燃燒),當點燃氫氣燃燒時,針尖只是處于紅熱狀態,觀察到的是一個紅點,這樣就會清楚看到氫氣的淡藍色火焰。

2.在《水的合成》教學中需要點燃氫氣,而氫氣不純很容易引起爆炸,故點燃前必須檢驗氫氣的純度。由于學生初次接觸爆炸性氣體點燃,對于“氣體點燃可能爆炸”缺乏感性認識,在授課時,可以增加氫氣與空氣混合的爆炸性實驗。為了讓學生切實感知氣體爆炸的威力與危險性,又確保實驗的安全,可以采用普通的礦泉水塑料軟瓶(550mL),用向下排空氣法收集一會氣體后擰緊帶有小細孔的瓶蓋,然后用長木條在細孔處點燃。劇烈的爆炸聲和炸開花的塑料瓶會讓學生目瞪口呆、心有余悸(說明:實驗時,要提前安排心臟承受能力差的同學,避免出現意外事故),使學生牢記點燃氫氣等可燃性氣體時必須檢驗氣體的純度,否則可能會造成嚴重后果。通過該實驗既進行了安全教育又增強了學生學習化學的興趣。

二、物質溶于水時溶液溫度的變化

物質在溶于水時通常伴隨著能量變化。魯教版教材P65《實驗探究3-11》,為了使實驗更加直觀,同時又增加趣味性,可以與水結冰、蠟燭熔化等日常生活知識相聯系,在測量溫度變化的同時,增加如下實驗。

1.硝酸銨溶解時的吸熱現象

首先在小木板上滴10~15滴水,然后放上小燒杯,向燒杯中加入50mL水,提起燒杯,燒杯不能把木板帶起;再把燒杯放回到木板上,然后加入30g硝酸銨固體,并不斷攪拌使其溶解。用手提起燒杯時,木板與燒杯凍結在一起(與測量溫度同時進行)。

2.濃硫酸溶解時的放熱現象

在小木板上滴幾滴熔化的蠟燭,迅速放上燒杯,蠟燭凝固將燒杯與小木板粘結在一起。然后加入50mL水,再慢慢沿燒杯壁倒入20mL濃硫酸,邊倒邊攪拌。再提起燒杯時,木板自然下落(與測量溫度同時進行)。

這樣補充既有溫度數據的定量變化表示,又有日常生活經驗的輔助感知,強化了學生對該知識點的記憶,同時增加了實驗的趣味性。

三、實驗室制取氧氣的探究

魯教版P93《實驗探究4-2》的目的是通過三個對比實驗,引導學生分析現象和反應速率的不同,確定出適合實驗室制取氧氣的藥品是過氧化氫溶液和二氧化錳。授課時,為了增加實驗的趣味性,可將實驗設計成分組實驗并增加一組實驗:在D試管中加入3~5mL過氧化氫溶液,然后加入幾塊土豆條,將帶火星的木條伸入試管觀察現象。對于土豆,學生都不陌生,但對于它能加快過氧化氫分解的作用,學生并無相關的知識儲備,因此會感到新奇而驚訝,這一實驗無疑會成為強化學生學習化學興趣的“催化劑”。

四、氧氣的性質實驗探究

氧氣的性質實驗探究時,教材設計的是木炭、鐵絲、蠟燭分別在空氣與純氧氣中燃燒并進行現象對比,進而從微觀上分析總結現象不同的原因。在授課時,可以增加硫在空氣中與純氧氣中燃燒的對比演示實驗:首先在盛有氧氣的集氣瓶中加入少量較濃的氫氧化鈉溶液,然后將燃燒匙中的硫粉點燃后放在空氣中觀察,再慢慢伸入集氣瓶中觀察現象。純氧氣中明亮的藍紫色火焰,使學生發出驚訝的呼聲“好漂亮的顏色,太美了”。刺激性的氣味則會使學生發出感慨“好難聞的氣味”。老師可以順勢點出其產物二氧化硫是酸雨的罪魁禍首,對學生進行環境教育。該實驗的增加又為以后“促進燃燒的方法”教學作了鋪墊。

五、燃燒的條件探究實驗

1.在講授魯教版教材P127燃燒的三個條件時,可以沿襲老教材中的圖2實驗,進行探究:

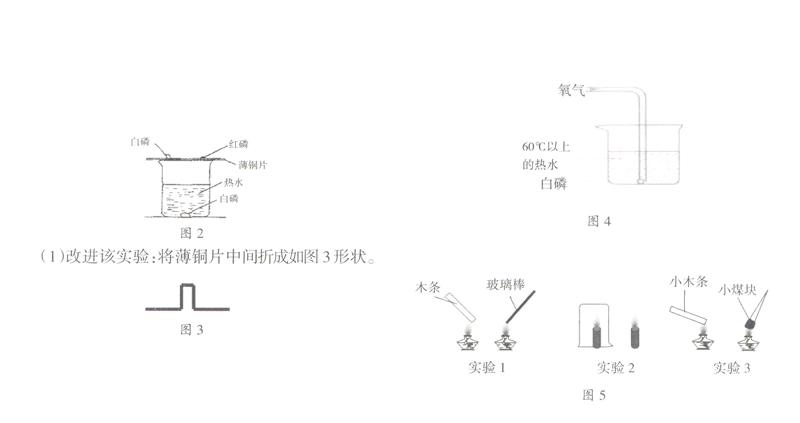

圖2

(1)改進該實驗:將薄銅片中間折成如圖3形狀。

圖3

將白磷和紅磷分別放在兩邊從而被隔開,這樣就可以避免白磷燃燒后又將紅磷引燃,誤導學生得出錯誤結論:銅片上的白磷、紅磷都能燃燒。

(2)補充演示實驗“水火相容”

圖4

(說明:實驗時,在導管下端連接一個普通漏斗)

磷的燃燒學生已在質量守恒定律中學過,有一定的經驗與知識基礎,但物質在水中的燃燒學生不可能見到,這也“有違”原有的生活經驗。而白磷真的在水中劇烈燃燒起來,此實驗情景真實、可感、新奇,給學生帶來的震動將非常強烈,一下子就激發起了學生的學習興趣及求知欲望,同時,使學生進一步明確三個條件缺一不可。只要有可燃物、氧氣、達到一定溫度,就一定能燃燒。達到這三個條件,就是“水火也相容”!

2.在講授燃燒的條件時,還可以把這部分的內容設計成如圖5所示的分組實驗:

圖5

引導學生從習以為常的現象背后去尋找問題,發現問題,引導學生意識到尋常現象中的非常之處。這樣,既能培養學生的創新思維、動手能力,又能培養學生的團結協作意識。

總之,在化學教學中,緊緊圍繞教材中的實驗探究,并對其進行合理的改進,適時、適當的補充,可以將抽象的理論直觀化、具體化,而實驗現象的直觀性與趣味性會使學生抑制不住內心的好奇從而激發起學習化學的興趣。改進或補充的實驗可以充分挖掘實驗教學潛在的魅力,會平添化學的趣味性,成為激發學生興趣的“催化劑”。

【責任編輯 郭振玲】