七年級新生學習經緯線難怎么辦

劉虹

摘 要:經緯線部分的知識是初中地理學習的起始和基礎,是重點也是難點,學習過程經常讓初中的新生對地理產生畏難情緒而失去對地理的學習興趣,從學習主體和客體分別分析了該部分內容之所以成為難點的原因,以及為突破難點在教學中大膽嘗試,遵循學生的年齡特點,通過采用直觀的教學和寓教于樂的活動及創新使用教材攻克學生理解難關,從而順利完成教學任務。

關鍵詞:經緯線;起始;基礎;重點;難點;直觀教學

初一地理課程中,有關經緯線、經緯網的知識,是學習地理的基礎,又是重點和難點,這部分內容學生普遍反映做起來感覺最頭疼。作為初中地理的起始章節,過難容易使學生對地理學習產生畏難情緒,以致放棄對整個地理科目的進一步學習。地理教師也經常反映,無論你講得多精彩,也無論你課堂上反反復復講過多少遍,總會有一部分學生還是不太懂,這就是現實,每次講到這部分知識時,學生學得苦,教師教得也累。

形成這種狀況的原因,多年的教學實踐我發現主要有以下幾點:(1)初一學生年齡小,空間思維能力有限,抽象的、立體的、空間的很多東西無法想象,理解能力、分析能力也都有一定的局限性。這部分內容又安排在初一學生剛開學,雖然他們在小學科學課上學習過地球,但是僅限于對地球形狀的認識,有關坐標系的教學知識未學,同時牽涉高中立體幾何的知識,所以對經線、緯線、經緯度的位置的確認難以理解,加之地圖與地球儀相比,空間變形較大。(2)概念較多且有多種知識的疊加。相關概念有地球、地球儀、地軸、兩極、南極(90°S)、北極(90°N)、半徑、赤道半徑、極半徑、平均半徑、經線、緯線、本初子午線(0°經線)、赤道(0°緯線)、經度、緯度、經線長度、緯線長度、赤道周長、地球表面積、經線指示方向、緯線指示方向、極圈、北極圈(66.5°N)、南極圈(66.5°S)、回歸線、北回歸線(23.5°N)、南回歸線(23.5°S)、高緯度、中緯度、低緯度、半球、南半球、北半球、東半球、西半球、經緯網等三十多個,而這些概念又多為空間概念,抽象難懂,理解起來有一定的難度。同時多種知識的疊加出現在試題當中:例如找出既在東半球,又在低緯度的點是?判斷某點半球位置,東西半球的判斷,東西經度的變化規律、南北緯度的變化規律、高中低緯的判斷等,這么多的概念同時出現在一節課上,如果學生稍有一些走神或是老師認為有些概念簡單而忽略不講都有可能造成學生不清楚或是不理解,即使教師逐一講解,由于有許多概念比較抽象,還是有些學生難以理解,以至于學期結束了還有學生分不清南北緯、東西經,這勢必造成學生后續學習的困難。(3)經緯線知識屬于理科范疇,教材采用文科編寫方式且只有寥寥數語。其實中學的地理學習有四大塊內容:自然地理、人文地理、中國地理和世界地理,其中最難理解,也是最重要的自然地理部分,它屬于理科范疇,同時從現有教材來看,采用的是文科編寫方式,圖文簡潔、文字唯美具有可讀性和親和力,但是對于以上的眾多概念難以理解的知識沒有做任何分析。我仔細地翻閱了數學、物理等理科教材發現,非常有意思的現象就是概念清晰例題眾多、課后有同步練習,學生有例題可以參考。這部分內容成了本章的難點。

鑒于此,我針對學生特點與教材特點大膽進行教學嘗試,在本人近十八年的地理教學中,漸漸摸索出了一套有關此知識的教學方法,能把這一復雜的知識以簡單的形式展現給學生,使學生感覺此知識原來不是那樣難學。

一、展示環節注重形象直觀,講解環節暴露思維過程

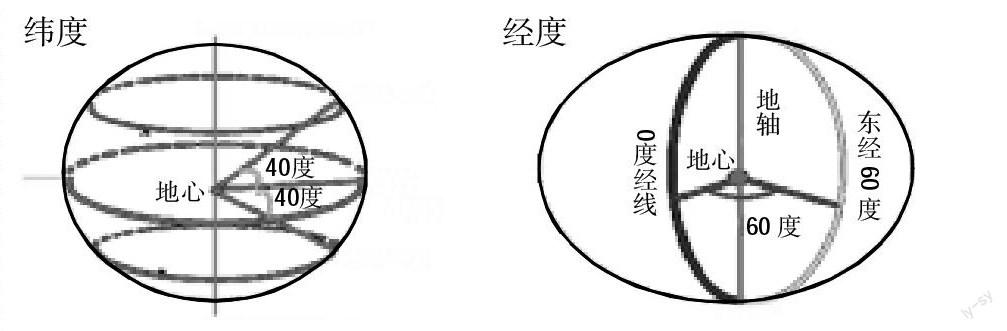

貫徹了這一思想,將問題分解采用“尋根究底”的方法,將知識的形成過程展示給學生,使學生直觀地觀察到常見經緯網的形成過程。借助地球儀和電腦課件演示經緯網的“形成”原理,運用課本剝桔子皮一樣,一條條經線和緯線交織成一個網。一個整體的經緯網,一個一個經緯線又是怎樣拆開的。在講述兩極經緯網時,我就把雨傘帶入課堂充當教具,傘尖帶表極點,一根根傘上的骨架表示經線,讓學生分組進行比劃。讓學生一點點地進行知識構建,即由緯線、經線的特點到緯度、經度的變化規律,最終到經緯網的意義。在從具體到抽象,又從抽象到具體的過程中學生親自操作,完成知識的理解并牢固的掌握,加深了學生對經緯網的理解。比如,在教授經度、緯度知識時用動畫演示緯度、經度的劃分圖,使學生通過看圖一目了然。

動手操作也是學生掌握知識的一個重要途徑,學生在實踐中應用所學知識,在應用中彌補所學知識點的缺陷。可以讓學生在地球儀上的經線和緯線上貼紙條。他們就知道緯線是圓形的,其中由赤道向兩極越來越短。經線是半圈,所有經線長度都相等。在學習此節后,我讓每一個學生利用乒乓球、橡皮泥、西瓜皮、紙球等材料制作地球儀,畫出經線、緯線,增加對經緯線的理解。

二、精選教學方法,講活基本概念

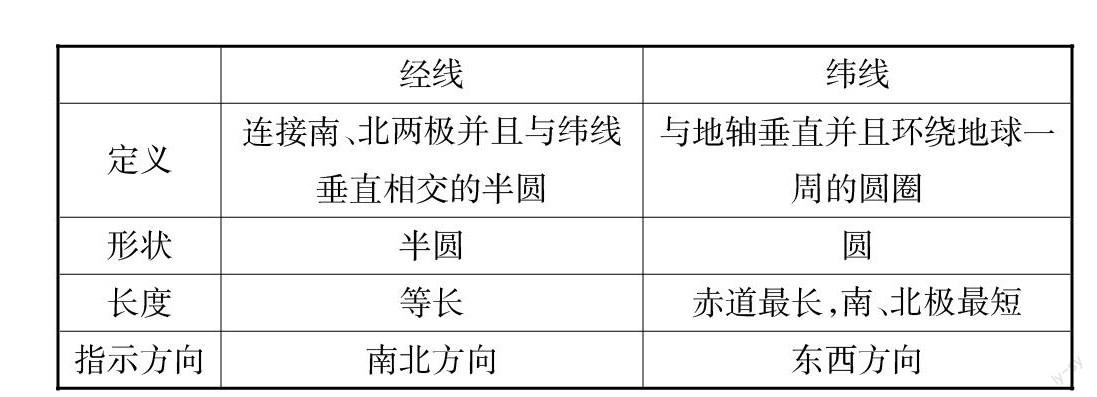

這節課學生容易混淆經線和緯線,我們教師感覺最簡單的平行線經緯網圖,學生也時常會出現這樣那樣的問題。常把南北緯、東西經混淆,存在幾種情況:(1)對它們的劃分不清不知道橫線代表緯線,豎線是緯線;(2)對南北緯、東西經的代號記不清,原因是英語單詞的東西南北還沒學到。在教學中,我們一定要大量選用直觀的地球儀、圖像進行觀察比教,對這些空間概念從直觀上進行感知,弄清它們的區別和聯系。雖說有地球儀在課堂演示,但仍有很多學生抱怨看不懂地球儀,不知道經線和緯線的形狀、特征以及經緯度。教師就要注意引導學生采用觀察、討論、比較等方法加以區別,例如,對于經線和緯線概念的教學,我們可以采用教師演示、學生觀察地球儀和地圖小組交流討論、輔以表格加以比較的方法:

學生通過觀察、比較對空間概念進行感知,弄清了它們的區別和聯系。

三、立足教材,創新使用教材

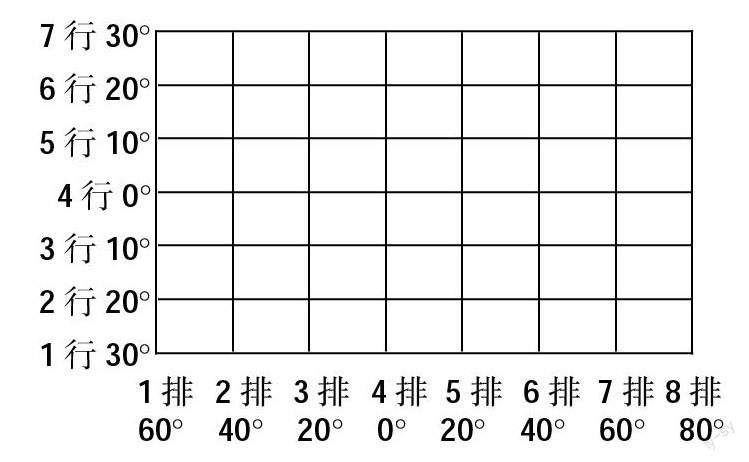

針對教材中內容偏少的問題,教師一方面充分利用教材中的圖片、學生的座位、經緯網模型,講述經緯網的概念,課件展示“班級座位表”,讓學生明確如何用排、行確定自己在班級中的位置,然后給排、行填上相對應的緯度及經度,使學生知道可用相對應的緯度及經度確定一個點的位置,然后開展找自己的座位和同學座位的游戲活動,并把它轉化為相應的經緯度。

如圖:班級座位表及相應的經緯度。

通過活動化難為易,寓教于樂。

基于教材中以圖為主內容較少、知識點理科化,學生自學難度大的特點,大膽進行教材補充。一方面增加課時量,另一方面教師要參照數學、物理學科教材,精心編寫一節教材,打印給每一位學生并粘貼在書本上,以利于以后自學。例如,對經緯網我采取了例題教學編寫方法,多找基本課外復習資料,精心選擇例題,嚴謹例題分析,逐層遞進,講清學生易錯點。

通過教師這樣的由易到難的教材編排,大膽暴露思維過程的編寫,一些理解力較強的學生通過自學就可以輕松掌握本節知識,

沒理解的學生在課后還可以反復練習,就如同有一位教師在他們身邊,有效地避免了本節教材不利于自學的缺點。

總之,有關經線、緯線的知識教師應從教具的直觀性、方法的多樣性、概念的嚴謹性、教材使用的創新性等大處著眼,從讀讀、寫寫、畫畫、做一做、議一議等小處入手,做一個有心人,認真琢磨每個知識點,找到關鍵,打一個比喻、用一個模型、模擬一個動作也許就能巧妙地解決經緯線方面的知識,達到較好的課堂學習

效果。

參考文獻:

周洪茂.如何進行經緯網教學.中學地理教學參考,1997(09).

編輯 魯翠紅