傳媒人轉行的身份認同:基于社會化媒體的框架建構

李 理

(華中師范大學 新聞傳播學院, 武漢 430079)

?

新聞傳播學研究

傳媒人轉行的身份認同:基于社會化媒體的框架建構

李理

(華中師范大學 新聞傳播學院, 武漢 430079)

[摘要]通過分析傳媒人轉行議題傳播過程中框架建構的作用,考察中國新聞人怎樣在社會化媒體平臺上自我闡釋建構身份認同及新聞職業倫理的問題。解讀傳媒轉型下傳媒人轉行后如何看待身份認同的規范性角色,如何自我闡釋職業困境,如何解說重構職業話語,進而強化身份認同,鞏固職業正當性,策略性地回應“新媒體”的話語闡釋,從而調適新的身份認同的“位置感”。

[關鍵詞]傳媒人轉行; 身份認同; 框架建構

當前傳媒人轉行的“離職潮”源于職業理想與現實狀況之間的矛盾,再加之“新媒體 / 傳統媒體”話語之間的張力逐漸凸顯,因此需要通過框架建構重申職業應該承擔的規范性角色,從而共同建構話語基礎上的身份認同。

一、職業倫理下的傳媒人轉行

在2014年傳統媒體廣告收入跳水式下滑的背景下,2015年總編輯級別的、具有行業領軍人物身份的媒體人群體離開,離職人群來自傳統資深媒體采編、經營、發行、管理等多個領域,其標桿作用對于行業整體發展趨勢的影響是巨大的。互聯網新媒體的表象沖擊、傳統資深媒體曾經戴在頭上的諸多光環以及職業身份認同的優越性,使得這種流動被關注的相對較多。

(一)傳統媒體人離職潮的三種類型分析

回望新媒體興盛以來的傳統媒體人幾次大的離職潮,可以發現離職頻發與特定的歷史特征和社會背景緊密相關,離職潮推動了媒體行業的發展進步,帶來行業新的機會和新的氣象。第一種類型的媒體人大規模離職潮發生在2000年左右,第一批新聞業務過硬并且具有一定知名度的優秀媒體人才直接出走,加入以新浪等為代表的互聯網,擔當起互聯網新聞門戶與傳統媒體溝通的紐帶,同時在新聞把關方面發揮作用。這些早期進入門戶網站的以采編出身為主的媒體人,逐漸成為門戶網站內容部門的核心負責人,并且在后續的時間里,繼續從傳統媒體中吸納一批又一批的優秀媒體人。隨著門戶發展的日趨穩定,一批早期進入互聯網新聞門戶的內容高管,經過互聯網公司技術、產品、運營業務的洗禮,紛紛走出去創業,包括網易幫、搜狐幫等群體,大多是來自第一批進入新聞門戶的傳統媒體人,而留下的核心崗位,特別是內容部門的總監以上職位,幾乎都是后續幾批招入的傳統媒體人。第二種類型的媒體人離職潮主體是一批較為有商業頭腦的采編出身的廣告業務員,他們擁有與企業主之間的良好關系,離職興辦公關、廣告公司,還有的加入大型企業和公關公司從事品牌以及公關業務,其核心優勢在于與傳統媒體業務體系的良好關系,能夠將人脈資源的價值發揮到最大。第三種類型的媒體人離職潮發生在傳統媒體內部經歷了互聯網新媒體的沖擊后,收獲了新思維和新理念的媒體人向企業流動。建立在web2.0的思想與技術基礎上、允許用戶生成內容的社會化媒體的迅猛發展,為加速媒體人離職轉行創造了各種新的機會。一方面社會化媒體信息采集點的大大增加、信息制作門檻的降低、信息發布的即時性改變了原有的單向壟斷的信息傳播結構;另一方面社會化媒體與公關營銷領域融合,又需要社會化媒體提供原創性更高、剖析更為深刻的內容。這就導致需要具備專業性素質、更了解社會化媒體特點與規律的職業化運營者,而這類運營者目前多數是由傳統媒體或網絡新媒體轉行而來,他們不再從事單一品牌傳播和公關類工作,而是已經擴展到諸如市場、運營、銷售、戰略、新媒體、電商等多個領域的具體工作,還有同期離職的另外一批媒體人主要圍繞新媒體以及文化創意產業進行自主創業。

(二)當下媒體人轉行離職潮的特殊性

當下正在發生的媒體人轉行離職潮,是對于互聯網社群概念有較深刻理解的傳統媒體人,通過媒體從業積累下來的人脈資源,以及較強的社會資源聚合能力,通過線上產品、線下活動等多種手段,實現社群圈子的經營和打造,諸如私董會、創業新媒體、線下O2O沙龍、投融資服務等多種方式,來實現對社群的經營,將曾經作為媒體人身份積累的資源價值最大限度的變現,而對于所謂的商業模式的直接追逐并不是那么強烈。傳媒人轉行后的行業更依賴的是媒介素養和職業倫理。職業倫理(professional ethics)是一個行業工作人員的行為標準與道德原則,而傳媒倫理本身就是一個圍繞“良心”不斷演繹的過程。媒體人轉行既要遵守長期建立起來的一整套傳統新聞媒介的從業標準和操守,又要面對轉型時期對傳媒倫理的激烈爭議。網絡新媒體的開放性,使采編流程、操作手段更加透明,讓受眾監督批評的分量更加凸顯,注重遵循職業倫理,彰顯專業規范,才能獲得更多的受眾認可,凸顯更大的職業價值,這與創造良好傳媒運行空間的努力殊途同歸。對傳媒倫理問題的探討,也充滿彈性詮釋的空間,尤其在傳統媒體和網絡新媒體轉型時期可以更深刻地甄別不同的價值觀念和忠誠歸屬。

二、建構主義視角下傳媒人轉行的集體行動

基于建構主義視角的集體行動研究,從強調以政治機會(political opportunity)和資源動員(resource mobilization)等理論解釋集體行動的興起和動員過程,轉變到重視意義的生產與爭奪在集體行動中扮演的重要角色,即對行動者何以賦予自身行動以意義以及這種意義何以關涉他人的把握。[1]以傳媒人從傳統媒體轉行進入企業微信公眾號運營為例,他們自發對新聞倫理利益沖突中的“個人態度、信念、價值和社經地位”自我約束較強。這種自我約束很大程度上來自于傳統媒體工作經驗所留下的職業印跡,強調職業倫理和職業道德是傳統媒體的優勢所在,也形成了自我約束的態度認知和職業習慣。他們仍然會把自己看作是“媒體從業者”的身份認同和職業歸屬,仍然會將傳統媒體的運作方式和操作模式帶入到社會化媒體運營中,比如定期召開選題會、制定編輯方針和編輯守則等,用以強化作為媒體從業者的自我價值。正是這種對意義“詮釋性”的理解,使得這種集體行動并非僅僅在結構化因素左右下自動發生,而是必須經過具有能動性的行動者積極的意義建構行動,才能生產有關現實、行動、行動者本身等的意義,從而將自身與行動訴求對象區隔開來,形塑行動的正當性基礎,動員更多行動者的參與,獲取旁觀者的支持。[2]

(一)多元框架的策略性建構

用框架化來定義“傳媒人轉行”過程,強調多元行動者在此過程中的意義協商以及彼此之間策略性的互動與博弈。框架過程是通過策略性運用符號、框架、話語等進行意義建構的過程,符號資源是其中最常用的資源,其過程是高度符號化和話語化的,以此塑造的是一種框架化的、行動產生必不可缺的話語機會。“傳媒人轉行”框架建構通過“為什么要走?”(動機)、“走去哪?”(目標)、“如何走?”(手段)展開的場域中進行意義協商——“走還是不走?”或“該不該走?”形成“集體認同”(collective identity),通過意義的互動、協商甚或沖突形成情感投入,對“傳媒人轉行”的集體認知經由行動者的符號化互動闡釋。集體認同不僅關聯到行動的發生,而且通過對“傳媒人轉行”議題傳播的可見程度(visibility)、共鳴程度(resonance)及正當化程度(legitimacy)進行傳播、擴散與延續。

當然忽略社會行動生產的社會情境及其對意義建構過程的形塑作用,會導致將傳媒人轉行的行動整合僅僅歸因于符號。新的信息傳播技術與社會變遷是互為形塑的關系,技術使用過程產生新的社會實踐推動社會變遷。因此辨識行動發生的場域以及場域內互動的多元行動者成為建構主義集體行為研究的重點。作為“事業單位企業化管理”的現代傳統媒體從業者,受到政治和經濟的雙重規約,長期從事傳媒常規化的工作對如何選擇事件由頭,如何策劃推動事件,如何讓事件成為現實世界的焦點這些固化的模式更是輕車熟駕。現代社會權力的屬性發生根本變化,合法化的“宏大敘事”消失后取而代之的是碎片化的語言游戲或者是用戲謔反諷編織故事的話語表演。用框架作為微觀的行動者與宏觀的行動場域之間的連接點,行動者即使是受到場域內機會和限制的前置作用,也可以通過可利用的或有限的符號資源建構有關其自身和所處環境的意義,展開意義的建構和協商的互動,塑造其行動的正當化基礎,并通過行動本身重構行動場域的結構。這也更好地解釋為何轉型后的傳媒人深諳其道?為何受過新聞教育或從傳統媒體轉行而來的傳媒人反而非常清楚如何利用傳統媒體所培養和浸潤的媒介素養和媒體運作規律“用己之矛攻己之盾”?例如,他們充分認識到媒介要贏利必須抓住消費者的注意力以換取廣告融資;為自己服務的企業拉贊助甚至花錢買粉的行為似乎是天經地義;熟練掌握事件媒介化的框架設置長期大規模的生產“傳媒假事件”;用情感抒發和框架共鳴達到新聞娛樂化;熱衷生產傳媒假事件與其說是傳媒在創造獨家新聞,不如說是“傳媒的懶惰”——像工廠流水生產線一樣被批量和標準化生產。以上諸多也恰恰體現了媒介素養中反復強調要秉承職業道德和傳媒倫理在社會化媒體迅猛發展的今天所面臨的更加嚴峻的現實。

(二)框架化的研究方法維度

在中國微博及微信是社會化媒體的典型應用。微信公眾平臺是騰訊公司在微信原有功能的基礎上朝著社會化媒體方向新增加的功能模塊。微信公眾訂閱號目前有兩種運營模式:一種是自主運營;一種是外包給專門從事微信運營的公司。不管采用哪種模式,微信運營的門檻相對微博更高,對運營者專業性媒介素質要求更高。因此需要專門的團隊運營與管理微信公眾賬號,目前從事專門的微信公眾賬號運營者多數就是具有傳統媒體或網絡新媒體背景以及操作實踐的媒體人轉行而來。

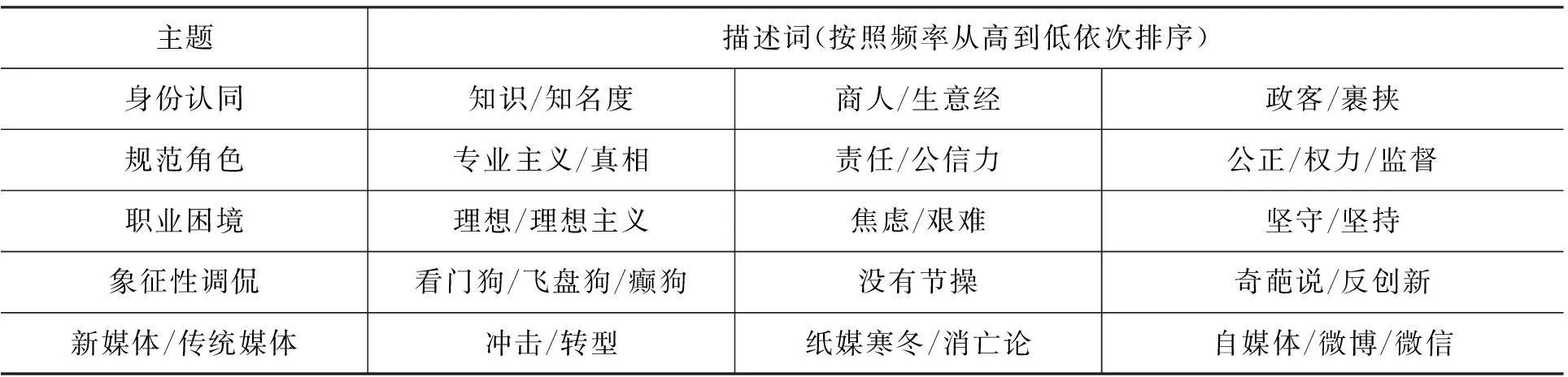

本文采用目的性抽樣的方法,首先選擇社會化媒體平臺——微信公眾號作為檢索平臺,設置檢索關鍵詞為“傳媒人離職”和“傳媒人轉行”,在檢索得到的結果中抽樣,從認證為媒體人或媒體圈的微信公眾號用戶發表的原創內容中得到322個樣本。圍繞“傳媒人離職”或“傳媒人轉行”所發表微信公眾號內容的主題編碼為五類 :1= 身份認同,2= 規范角色,3= 職業困境,4= 象征式調侃,5= 新媒體 / 傳統媒體。其中,“身份認同”主題即傳媒人轉行后的職業歸屬,包括對職業正當性的強化;“規范角色”主題即傳媒人職業的專業主義理念及職業倫理 ;“職業困境”主題是傳媒人個人境遇困境及職業結構困境的描述;“象征式調侃”主題是傳媒人運用另類的調侃表達方式描述職業角色或職業困境 ;“新媒體 / 傳統媒體”主題是傳播生態中競合關系的描述。通過框架分析對微信公眾號“傳媒圈”中9條代表性內容進行話語分析,解讀傳媒轉型下傳媒人轉行后如何看待身份認同的規范性角色,如何自我闡釋職業困境,如何解說重構職業話語,進而強化身份認同,鞏固職業正當性。

同時還采用田野觀察和深度訪談的質化研究方法,以武漢地區“保利新青年”微信公眾號運營的從業者為個案,對2015年1月至2015年5月“保利新青年”微信公眾號的10位傳播者分別進行了田野觀察和深度訪談,得到觀察日記122篇,深度訪談記錄12份,共20余萬字。為了保證調查的真實性,觀察員并沒有事先申明,只保留了事實性敘述,隱去任何主觀性評價。此方法致力于提供以往使用問卷調查的量化研究所不能企及的“文本”,致力于對個案現象的“深描”,展現社會化媒體從業者倫理困境的話語建構邏輯,以及傳播者在從傳統媒體轉行到社會化媒體的過程中面臨相互排斥的多種責任要求、利益驅使或價值指向時產生的兩難情境和身份認同困境。

三、傳媒人轉行的自我言說與集體闡釋的框架建構

從2014年記者節新浪主編陳彤離職和羅昌平宣布創業、《三聯生活周刊》朱偉“明天是操心的最后一天了”和《新周刊》封新城“從沒想過離開,但是離開了”,再到2015年《第一財經日報》秦朔《最后一個看門狗走了》、央視張泉靈離職感言《生命后半段重來一次》以及歐陽洪亮的《靶心在哪?》,傳媒人運用符號資源策略性的建構“轉行”議題強化身份認同,自我言說與集體闡釋在不同時間節點的多個場景中展開,交匯于微觀的網絡話語中,這樣的闡釋行為揭示出傳媒人在沖突和維護固有秩序之間鞏固職業正當性與權威性以及尋找自身認同的努力。

(一)“新聞理想”的神話邏輯建構

“傳媒人轉行或離職”在當代社會權力關系的運作中需要通過象征性符號的權力功能來完成,在“技術、商業、管制”三重沖擊下迫切需要依靠建立在實質性力量基礎之上的權力來正當化其職業轉型。在沖突和維護固有秩序之間,媒體人通過策略性地運用“不忘初心”的“新聞理想”,緩解職業危機帶來的焦慮感,重塑媒體人轉行的職業正當性。(見表1)

表1

媒介倫理困境的產生有三個條件:一是行為主體面臨兩種以上選擇,而每一種選擇都有其價值支撐;二是這些價值支撐均有其正當性,相互間不斷競爭;三是行為主體必須對這些價值支撐考量后做出選擇。圍繞“職業困境”主題展開的“新聞理想”話語建構更多的是在新聞業急劇轉型下社會化媒體時代的單純“我心澎湃如昨”的浪漫懷舊,以堅持“新聞理想”的新聞實踐則得以正當化。而話語突顯出的 “新聞理想”表征的是新聞場域所必需的自律性操守,正是因為喪失新聞職業自律性操守和新聞倫理,導致當下傳媒人陷入職業困鏡的表征以及數字化轉型邏輯主導下新聞實踐與其專業原則背離的內核,更嚴重的是由此傷及的難以重塑的新聞業權威性和公信力。

傳媒人轉行議題對理想主義神話的建構通過部分懸置民國時代的歷史語境,回溯“一種具有烏托邦理想色澤的光彩人生”,批判當下,修補或重構專業原則,界定規范化的新聞實踐標準,這一闡釋過程就是區隔及建構認知框架過程。更多的傳媒人對理想主義的集體記憶指向中國20世紀90年代中期到2003年左右的“黃金十年”——“在那時,何力主政《經濟觀察報》、沈灝和劉洲偉主政《二十一世紀經濟報道》、劉東華和牛文文主政《中國企業家》、胡舒立主政《財經》、李佩鈺主政《中國經營報》,加上陳彤的新浪和張力奮的FT中文網,在財經報道領域名將云集,群星璀璨,大抵是改革開放以來最為活躍和光芒萬丈的時刻。”

這一“新聞理想”神話建構過程包含三大策略性意圖。第一是傳統新聞業日益增長的政治管制壓力,以及即便是在“黃金十年” 市場化媒體與調查報道急速發展時期新聞機構也從未憑借商業化運營脫離政治場域的規制。從行為選擇困境角度來看,價值選擇在符合某一倫理準則的同時又違背了另一個倫理準則;在維護某一部分人利益的同時又必將犧牲另一部分人的利益,這就導致了傳媒人的行為選擇困境。價值選擇困境是行為選擇困境的基礎,追求新聞價值是傳媒從業者的職業主義行為,是符合傳媒從業者的倫理準則,越是選擇具有新聞價值的事實,尤其是獨家新聞,越是能夠得到公眾的關注。

第二是鞏固自身在媒介環境生態中的優勢性地位,這樣指涉多為知名新聞人的集體記憶的表述。“站在巨人的肩膀上,無界不差錢”,這是商業利潤優勢;“我們能看到行業未來格局,視頻市場之大,內容之缺,為未來做共同開發”,這是話語權力;“42歲雖然沒有了25歲的優勢,可是再不開始就43了。其實,只要好奇和勇氣還在那里,什么時候開始都來得及”“一旦媒體產生危機,需要跳船謀生的時候,搞來搞去,發現自己還是只能做公關”,這是對受限于年齡、薪酬、經歷等的風險評估。

第三是正當化其職業轉型選擇。有傳媒人就稱“理想主義這一精神家園早就難以拯救新聞業動蕩的現狀”。更有人認為“以理想和情懷示人,是一種手段而非一種目的”,因此更多的正當化其職業轉型的策略性框架過程在于試圖建立“詮釋的基模”(schemata of interpretation),認識、理解和標記周遭的世界以及闡釋行為。為了更好地正當化其職業轉型,動員參與者,闡釋者往往會創造出一些更容易被接受的話語,“一個媒體人通過自己的內容生產然后掛上商品這條路它通。在新的互聯網基礎設施已經漸成的時候,也許下一輪真正的創業機會就是踏下心來把自己像一顆種子一樣摁到土里去,把自己像一個植物一樣栽到花盆里面,讓自己的根系在現實生活的交易當中不斷延展,去吸取土地的養分,完成自己的成長”。這種有意識、有目的、策略性的達成共識的框架整合過程,仍需要解釋的意義場,并非所有的行動者都會受到話語的影響,行動者仍然具備對話語的反思能力。所以通常這種話語生產是一種表演性的行為,運用這種表演性的符號更易于動員,使行動者理所當然地接受話語推及的有利于己方的意義。“無論這些論調是基于理性判斷還是源于情感因素,不可否認的一個事實是,媒體正處在一個變革的時代,你愛或不愛,它就在那里。”表演性的行為成功程度取決于行動者是否相信其“本真性”(authenticity),而無論處于“走還是不走”的選擇困境的傳媒人都相信“理想主義”所包含的本真性。

(二)轉行中“位置感”的首選框架設置

將身份認同的“位置感”作為“傳媒人轉行”的首選框架,是因為在中國新聞場域結構轉型中,傳媒人既作為置身結構之中的行動者,受制于束縛,又以自身的能動性參與重塑建構中的結構。傳媒人策略性回應“新媒體”的話語闡釋從而調適新的身份認同的“位置感”。傳統媒體來自“雙重售賣”的商業模式壓力被廣告強制性剝奪“位置感”,例如屢受詬病的報紙頭版被廣告綁架。隨著傳統媒體的式微,原本通過廣告的商業利潤占據優勢“位置感”的傳統媒體人慢慢感到由商業模式帶來的優勢在逐漸消退。

隨之其后最重要的行動抉擇就是“職業轉型”。一種是積極轉型的傳媒人,并且致力于以行動和話語同時重構新聞場域的權力關系;一種是糾結在“走與不走”困境中的傳媒人表達身份認同危機下的職業焦慮感;一種是堅定留守的守望者策略性地強調其職業的合理性和正當性。三種類型的行動者在話語闡釋中都指向“位置感”。

轉型后的傳媒人有的處境仍然尷尬,“拿著翻幾倍的工資,卻仍有淡淡的憂傷”。一方面原因在于傳媒人轉型后的記者職業身份得不到傳統媒體和社會主流的承認,另一方面轉行后的傳媒人不自覺地矮化自身位置,獲得了經濟上的優勢后,在符號資本上卻仍處于弱勢,理所應當地承認傳統媒體與權威性之間的因果關系,當然也有部分成功轉型的傳媒人反思這種“話語-權力”關系,試圖扭轉新聞場域根深蒂固的由傳統媒體制定“話語-權力”關系的體系。還有的媒體人創業本身就是做傳統媒體屬性極強的項目,比如《21世紀經濟報道》左志堅轉行后的拇指閱讀,中企李珉的虎嗅、財新趙何娟的鈦媒體,這也印證了符號和話語對權力關系的建構作用。糾結轉行的傳媒人一方面闡釋了“職業困境”的多元因素,另一方面愈加頻繁地運用“新聞理想”這一符號資源抵御在結構化沖突下帶來的職業危機感,包括: “新聞管制愈加收緊”的政治因素;“盈利危機的重壓”的商業因素;“媒體轉型坍塌期”的技術革新因素;“反應慢的會被漏稿整死,身體差的會被加班累死,有理想的會被領導憋死”的機構因素;新聞尋租事件頻發導致的“公信力一天不如一天”的職業倫理因素;媒體人因抑郁癥導致自殺頻發的心理因素。而選擇堅持留守的傳媒人則愈加傾向于建構價值支架以強化職業自身在新聞場域的位置感。一方面將“新聞理想”沒落歸咎于媒介生態變遷產生的生存壓力;另一方面通過發揮傳統媒體的優勢和正視新媒體的劣勢來贏得機遇。總之,無論是堅守還是轉行,還是糾結轉行的這三種類型的傳媒人,都在經歷不同程度的身份認同危機,堅守者的壓力來自于職業轉型與新聞倫理,而轉型者的壓力來自于是否能獲得職業正當性以及與之緊密相關的職業尊嚴。

下面運用框架分析解讀身份認同議題,通過分析在傳播過程中不同選擇的行動者(包括傳統媒體人、轉行媒體人和意見領袖)所使用的不同框架(見表2),分別建構“位置感”的多元框架。對每個框架涉及的10條代表性微信公眾號內容進行了范例展示。

表2

在框架建構“位置感”這一關涉身份認同議題的話語分析中,傳統媒體、轉行媒體人和意見領袖話語之間形成了策略性的協商,傳統媒體著眼于診斷框架和預后框架,試圖重塑傳統媒體的主導話語。而轉行媒體人和意見領袖更多傾向鼓動框架,對主流話題形成合圍之勢,取得象征權力的優勢地位,迫使傳統官方話語做出回應。其中尤為值得關注的是更具有策略性的“象征式調侃”框架,這種對職業困境的另類調侃式闡述方式,使用各種隱喻指向雖然仍是困擾傳媒人各類結構性因素,但使用偏向感性的“對策建議”和“事件應對”呈現出帶有表演性的特征,而社會化媒體的交互性和反智化特性更進一步強化和預設這種表演性,以期獲得旁觀者的共鳴。

[參考文獻]

[1]Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology[M]. New York: Bedminster,1921.

[2]Snow D,Benford R.Ideology,Frame Resonance,and Participant Mobilization[J].International Social Movement Research,1988,1(1):197-217.

〔責任編輯:王巍〕

[中圖分類號]G214

[文獻標志碼]A

[文章編號]1000-8284(2016)01-0212-06

[作者簡介]李理(1981-),女,湖北武漢人,副教授,博士,從事傳播學研究。

[收稿日期]2015-09-24