讓生活案例走進高中地理課堂

楊 勇(銅仁市民族中學)

?

讓生活案例走進高中地理課堂

楊勇

(銅仁市民族中學)

摘要:“在生活中學習感知地理”是地理課程改革中特別強調的理念之一。地理本身是與生活密切相關的,所以在課堂上老師更多地以學生所具有的“地理知識”為出發點,學生熟悉的生活事實進入課堂,讓學生在熟悉的情境中感悟,知識點在他們眼中將變得具體、生動,變得令人感到親切。這樣就能更好地提高學生學習地理的興趣,提高課堂教學的效率。

關鍵詞:生活案例;高中地理;課堂教學

地理是一門與生活緊密聯系的學科,我認為地理教學應該更多地走進生活。有時候生活實例其實就是教學案例,案例的獲取和分析對教學工作的進一步完善有著重要的作用。在身邊平常可見的、包含問題的典型事件,其內涵又在現行教材中大量出現。以“案例”形式編寫的教材是教材編寫者在統籌自然地理、人文地理中選取有代表性的地區,選取一些隱含有本質因素的典型事例,以引起學生對這個問題的關注、討論,讓學生通過這個案例“窺一斑而知全豹”,舉一反三、融會貫通,從學習認識問題的思路到由個別知識向“類”的知識遷移,進而掌握學科知識和科學的方法。選擇合適的案例來深入剖析,讓學生形成系統的認識(而不是機械記憶知識),并能在其他相關問題上產生“共鳴”,這正體現了新課程標準的理念,對學生形成自主學習、探究問題有著莫大的幫助。那么,該如何選擇合適的教學案例,又讓他有效融入課堂引發交流討論呢?我個人有以下幾點看法:

一、案例收集讓學生參與其中

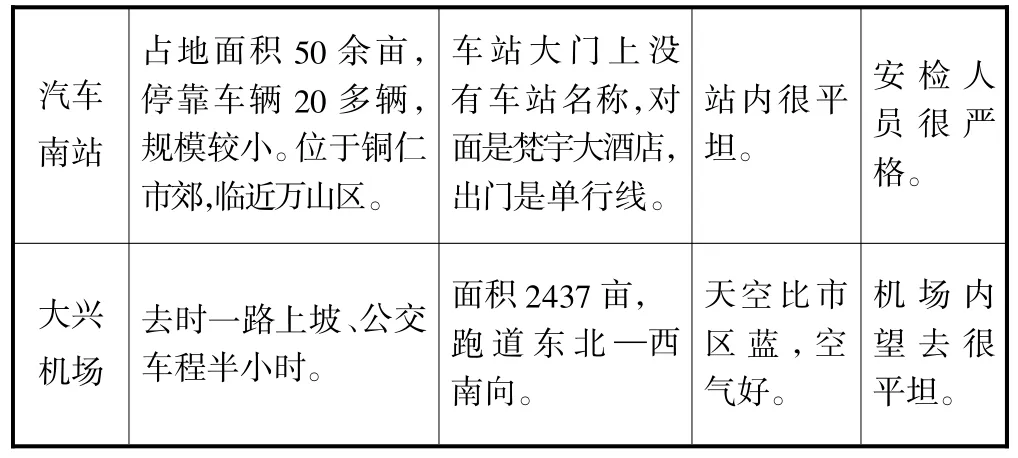

教學案例不論如何探究,最終都是以師生互動為前提的課堂行為。那么,在選取生活材料的時候就應該充分考慮學生的關注程度、認知程度、材料的互動性和啟發性,同時也要考慮其科學性和推廣范圍。一則好的材料的選取往往關乎課堂成敗。那么,就更有必要讓學生參與其中,讓他們自己從生活中的事實、趣事或是困惑他們的事、關系他們生活實際的事中去選取。比如,在學習《交通運輸網中的點》一課時,我會提前幾天分組讓學生對銅仁市汽車南站、大興飛機場進行材料收集和實地感受,然后進行小組材料整理。以下是本屆高一五班第一組學生材料留存。

汽車南站占地面積50余畝,停靠車輛20多輛,規模較小。位于銅仁市郊,臨近萬山區。車站大門上沒有車站名稱,對面是梵宇大酒店,出門是單行線。站內很平坦。安檢人員很嚴格。大興機場去時一路上坡、公交車程半小時。面積2437畝,跑道東北—西南向。天空比市區藍,空氣好。機場內望去很平坦。

學生在通過感觀認知以后,我再將其收集匯編制作成課件在課堂上進行討論分析,從而加深學生的認知體會。在討論總結后,大家不僅得知汽車站、機場一般應該如何選位,為什么要如此選位,同時也能夠看到我市交通建設的不足之處,為今后的建設提出一些建設性意見。

二、知識點分析聯系生活實際

地理學科知識有時是十分抽象難學的,單純依靠課本知識點的講解,學生只會形成瞬時記憶,對知識本身及其知識點之間的內在聯系很難深刻理解,所以課上如何幫助學生解決難點,把抽象的地理概念、地理規律、地理現象等知識形象易懂地展示給學生是上好一節地理課的重要環節。然而這些地理知識時常又來源于自然或社會現象中,我們回到現實中去或許能更好地解決問題。

如,在學習《常見的天氣系統》一課時,會談到鋒面系統。“鋒”是冷暖氣團交匯而成,無形無相。如何來理解其結構特點、運動特征以及其對天氣的影響呢?我們可以從夏天東西容易霉變,而冬天皮膚干燥不適來聯系冷暖氣團的濕度特點;從夏季悶熱難耐來聯系暖氣團的氣壓高低;讓學生在課堂上手推手“兩兩互推”來聯系不同鋒面的鋒面角度大小以及運動特征。

總而言之,越是復雜的知識,我們越應該使其簡單化。聯系生活來簡化難點是一種事半功倍的方法。

三、知識感悟,回到生活中

古人云:“授人以魚,不如授人以漁。”在教學過程中,我們不應該只教給學生知識,教給學生學習知識的方法,同時還要重視學生求知的過程。地理課程標準和相應的新教材把“以學生的發展為本”作為指導思想,引導學生學習“生活中的地理”和“對學生終身發展有用的地理”。這就要求我們在日常的教學工作中,教會學生學習的方法,注重對學生的學法指導,更應關注實事求是的態度。每學期我們學校都會組織學生秋游,我都會利用這一機會與學生探討在野外如何辨別方向。得出的方法有很多,例如,太陽升落(直射點的半球位置決定了立足地的太陽升落方位:我們秋游時太陽直射南半球,早上出發時太陽在東北而返程時太陽在西北方);月相月升月落(晚見峨眉月在西方、早見峨眉月在東方);還有通過星座、手表、羅盤、樹冠等方法能辨別方向,并及時引導學生外出旅游應注意哪些安全知識。

陶行知指出:“生活教育是生活所原有,生活所自營,生活所必需的教育。教育的根本意義是生活之變化。生活無時不變,即生活無時不含有教育的意義。”“教育只有通過生活才能產生作用并真正成為教育。”總之,教師要在教學中盡可能多地挖掘學生的生活經歷和體驗,把生活與地理聯系起來,使學生感受到鮮活的地理就在身旁,使枯燥的講解生動化,抽象的知識形象化,僵死的知識生命化,增強了學生學習的積極性,提高了教學效果,并使地理課堂煥發出生命的活力。

·編輯孫玲娟