提高“三率”促進農業現代化的實證分析

胡亞娟、程鶴來

(1鎮江市統計局,江蘇鎮江212050/2東南大學,江蘇南京210096)

?

提高“三率”促進農業現代化的實證分析

胡亞娟1、程鶴來2

(1鎮江市統計局,江蘇鎮江212050/2東南大學,江蘇南京210096)

摘要:本文闡述了農業“三率”的概念以及“三率”與農業現代化的關系,分析了江蘇鎮江農業現代化過程中“三率”提高取得的成績以及提升空間,并以“戴莊經驗”為實證,對提高“三率”提出創新土地流轉制度,加強農業基礎設施建設,加快農業結構調整,優化資源結構,加大農業科技投入等思考。

關鍵詞:“三率”;農業現代化;實證分析

2015年,中央一號文件提出“圍繞建設現代農業,加快轉變農業發展方式,走產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的現代農業發展道路”。如何按照中央的要求,用現代發展的理念,引導鎮江農業現代化的發展值得深思。筆者認為提高土地產出率、農業勞動生產率、資源利用率是現代農業發展的重要支撐。

一、農業“三率”的涵義

農業“三率”即農業土地產出率、農業勞動生產率和資源利用率。土地產出率是反映土地生產能力的一項重要指標,通常用生產周期內(一年)單位面積土地上的產品數量或產值指標來表示。農業勞動生產率是指單位農業勞動者在單位時間內(一年)生產的產品價值,取決于農業總產值和農業勞動力,計算公式為:農業勞動生產率=農業總產值/農業勞動力。資源利用率主要包括土地、水、化肥、農業廢棄物(如秸桿、畜禽糞便等)和社會資源的有效利用情況,農業資源的合理利用是農村可持續發展、農業生態環境保護的基礎。

二、農業“三率”與農業現代化的關系

農業現代化是具有先進的科學技術、現代的物資裝備、高效的組織方式、完善的服務體系和良好的生態環境,擁有較高土地產出率、勞動生產率和資源利用率的現代農業發展形態,也是從根本上改造傳統農業,把農業建成具有顯著經濟效益、社會效益和生態效益的可持續發展農業的過程。可見農業“三率”與農業現代化兩者是互為因果,相互包涵,互相促進的關系。提高勞動生產率、土地產出率和資源利用率是農業現代化的發展目標,反過來勞動生產率、土地產出率和資源利用率提高的過程,就是農業現代化的實現過程。

三、農業現代化促進了“三率”水平提升

2014年鎮江市農業現代化水平得分80.76分,列全省第五,全省排位比2010年的第八位晉升三位。這個成績的取得與土地產出率、勞動生產率、資源利用率的提高分不開的。

(一)土地產出效益大大提高

2014年,鎮江市土地產出率(畝均耕地農業增加值,現價)為5993元/畝,是2005年1691元的3.54倍。在2014年的農業現代化考核指標中,全市單位(畝)農用地農林牧漁業增加值為2545.68元(2010年可比價),已完成農業現代化目標值(3500元)的85.6%。主要農產品產量得到提升(表1)。2014年實現農村居民人均可支配收入17617元,同比增長11.0%。

表1 2005-2014年鎮江主要農產品產量(萬噸)

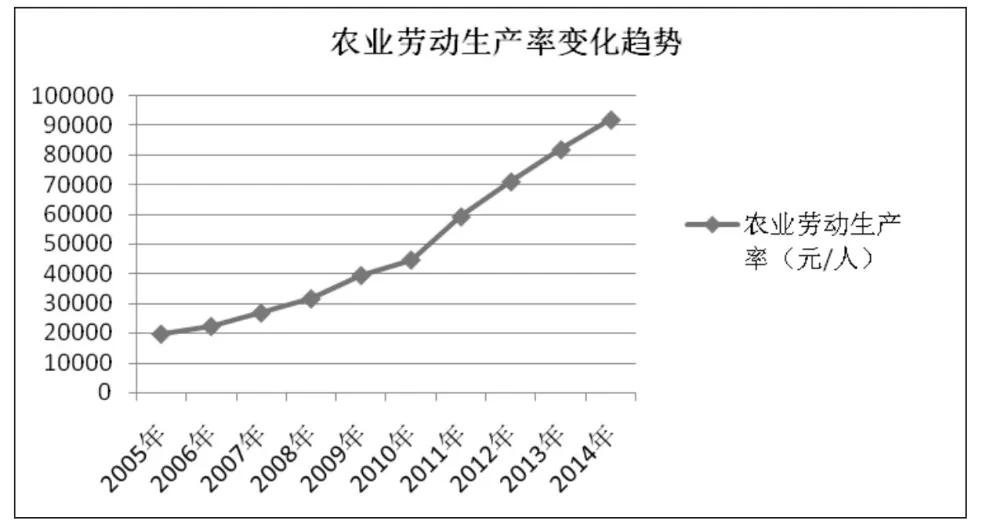

(二)農業勞動生產率得到提高

隨著科技進步和勞動者素質提高,鎮江市農業勞動生產率呈現不斷提高的趨勢(圖1)。農業勞動生產率從2005年的19706元/人增長到2014年的91853元/人,增長了3.7倍。2015年農業現代化考核數據反映,全市農業科技進步貢獻率達到63.7%,比2010年提高5.88個百分點。

圖1 2005年-2014年鎮江農業勞動生產率變化趨勢

(三)農業資源綜合利用能力進一步提高

2014年,全市在測土配方施肥、畜禽糞便綜合利用、農用薄膜的綜合管理、秸稈綜合利用等方面能力加強,農業廢棄物綜合利用率達90.84%。全市農田水利現代化水平達87.3%;高標準農田占耕地面積比重達到44.03%。2015年,高效設施農業面積44.5萬畝,占比達18.9%,比2010年增加了8.5個百分點;高標準農田面積109.3萬畝,占比可達46.4%,比2010年增加了15.9個百分點。全市林地總面積達到145萬畝,林木覆蓋率由2010年的21.5%提高到2015年的26.8 %,創成“國家森林城市”。

四、農業“三率”水平提升空間分析

雖然鎮江農業現代化勢頭發展良好,但是和先進地區相比,農業土地產出率、農業勞動生產率和資源利用率仍有很大提升空間。

(一)土地產出率

2014年,鎮江市土地產出率(畝均農業增加值,現價)為5993元/畝,高于全省平均水平(5566 元/畝),雖排名為全省的第五位(表2),但與排在前四位的是蘇州市、無錫市、常州市、南京市有一定的差距。

表2 2014年十三個市土地產出率及排名情況

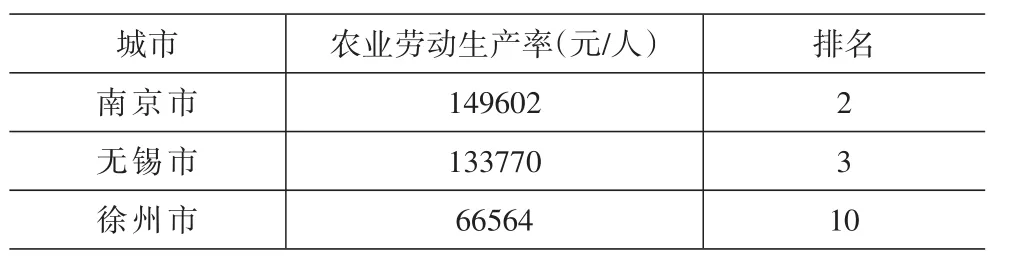

(二)農業勞動生產率

2014年,13市比較看,鎮江市農業勞動生產率為91853元/人,雖高于全省平均水平(84559元/人),但與蘇南其他城市相比,仍然有明顯的差距,農業勞動生產率鎮江市在江蘇省排名為第八位(表3)。勞動生產率排在前三位的為蘇州市、南京市、無錫市。

表3 2014年十三個市農業勞動生產率及排名情況

續表

(三)資源利用率

鎮江屬于亞熱帶季風氣候,四季分明,溫暖濕潤,雨量充沛,土地類型豐富,有山脈、丘陵、崗地、平原等。截至2013年底,全市農用地面積379.3萬畝,其中耕地235.86萬畝。水域面積豐富,約為526平方公里。全時河流60余條,具有豐富的農業自然資源。

但人均耕地較少,地力等級一般,社會資源支農力度不大,化肥利用率不高,耕地復種指數不高,高標準農田比重較低等,這些都是鎮江市現代農業發展的不利因素。

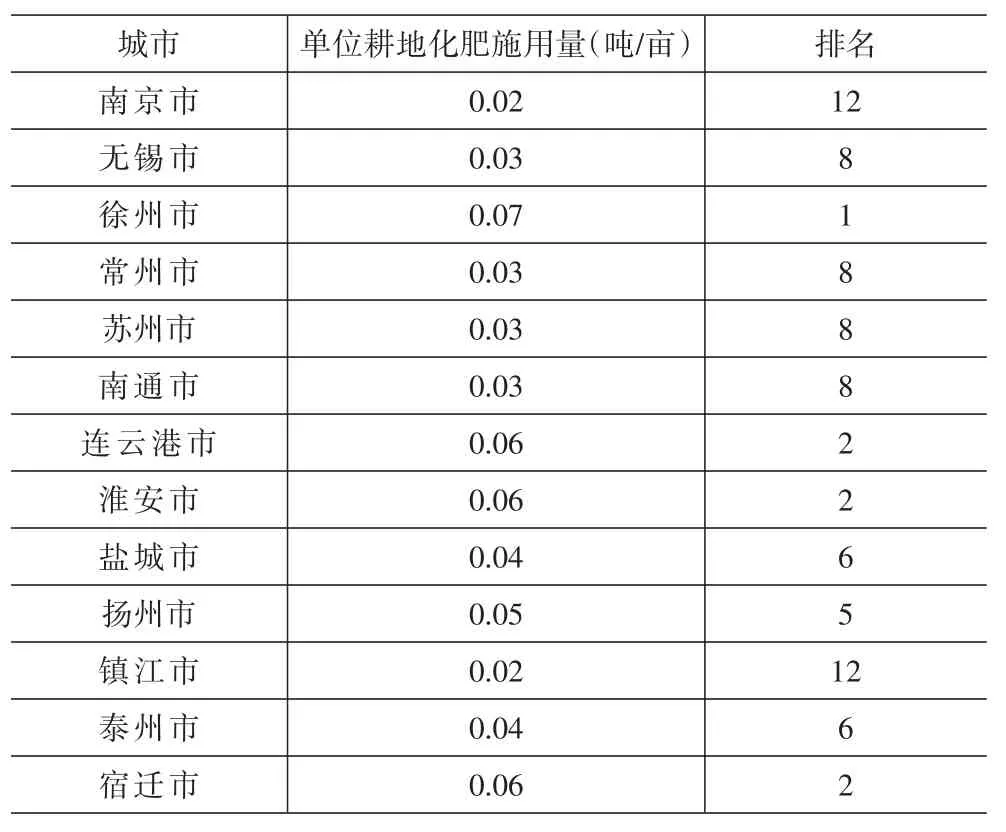

2014年,鎮江市單位耕地化肥施用量為0.02 噸/畝,低于全省平均水平(0.05噸/畝)(表4)。提高化肥等資源利用率是農業現代化建設的一個方向。

表4 2014年江蘇省十三個市單位耕地化肥施用量

復種指數是指一定時期內(一般為1年)在同一地塊耕地面積上種植農作物的平均次數,即年內耕地上農作物總播種面積與耕地面積之比。耕地復種指數反映了農作物綜合利用耕地和光水熱資源綜合利用的狀況。2014年,鎮江市耕地復種指數為150.5%,低于全省平均水平(167.2%)。

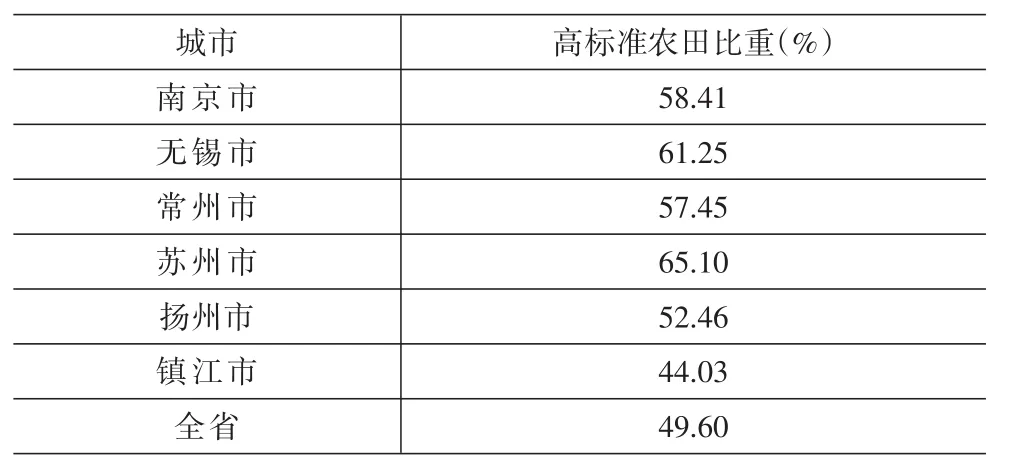

鎮江高標準農田比重與周邊市相比偏低(表5),提高土地資源利用率的空間巨大。

表5 2014年江蘇部分市高標準農田比重

五、“戴莊經驗”對“三率”提升的思考

戴莊村是鎮江市句容天王鎮的一個行政村,位于句容市最南端,土地總面積10.4平方公里,耕地面積7312畝,其中崗坡地4000多畝,農戶866戶,人口2879人,有15個自然村,22個村民小組。

戴莊村原先種植傳統糧油作物,經濟不發達,土地產出效益、勞動效率、資源利用率都不高,后來在全國道德模范趙亞夫的指導下,戴莊村根據農業資源豐富、生態環境較好的特點,加大土地流轉;優化資源結構,大力調整農業產業布局,擴大有機農業種植規模;加強科技引導;成立了有機農業專業合作社,合作社以提高勞動生產率、土地產出率、資源利用率為目標,實行“六統一”的生產方式和組織形式,即統一規劃作物生產布局、統一提供技術培訓、統一標準化生產技術規程、統一供應農業生產資料、統一農產品品牌包裝、統一組織市場銷售。并重視農田水利設施建設和土地整治等建設,開發丘陵山區自然資源和生態資源。調動了農民的積極性,大大提高了勞動生產率、資源利用率和土地產出率。戴莊這樣的發展模式被人們總結為“戴莊經驗”。2015年,全村農業總產值達到3732萬元,是2005年的5.7倍。2015年全村農民人均可支配收入達21705元,是2005年的5.1倍。全村有機農業面積4841畝,其中有機水稻2846畝;有機水果發展到1495畝;禽發展到2.8萬只,豬羊2000頭。崗坡地和水田畝均純收益分別達4360元和5020元以上。村集體收入達到217萬元。

“戴莊經驗”走出了一條經濟欠發達地區和丘陵山區的農業現代化和“三率”提升道路。在堅持農村基本經營制度的基礎上,實行“一般農戶集約化生產、新型經營主體的規模化經營加多元化社會服務”模式。搭建了農業利用先進生產要素的平臺,初步形成了科技創新驅動農業現代化的有效機制。構建了循環農業耕作制度,促進了農村生態環境建設,初步形成了山青水秀、鳥語花香的美好村景。戴莊重視農業“三率”提高,大力發展有機、綠色、無公害農產品,促進農業生產、生活、生態功能的有機統一,實現農業發展與資源環境的相互協調。

“戴莊經驗”對提高土地產出率、勞動生產率、資源利用率的幾點思考:

(一)創新土地流轉制度是提高“三率”的基礎

戴莊村遵循“自愿、依法、有償”流轉承包土地經營權的原則,通過制度的創新,調節土地流轉中各方利益人的利益,鼓勵兼業農民和老年農民將土地經營權轉讓出來。鼓勵農戶以土地承包經營權入股,建立股份合作社,發展規模特色農業,實行統一經營或對外發包、租賃、股份合作經營。

(二)加強農業基礎設施建設是提高“三率”的保障

搞好農田水利建設,是提高農業現代化水利化水平的基礎條件。戴莊村通過集體經濟收入加大對農業基礎設施的投入,提高有效灌溉率,增加耕地灌溉面積的總量。重視對農產品的有效施肥量,恰當而不造成污染。發展集約化農業,把高科技的農業生產技術和現代化的農業生產設備和機械化耕作技術以及市場機制運用到農業生產中,從而實現機械化作業、專業化經營,降低農業生產成本,控制農產品質量,改善農業生態環境,提高農業生產效率,節約農業勞動生產力,為農業現代化發展奠定堅實基礎。

(三)加快農業結構調整是提高“三率”的手段

戴莊村重視農業結構調整,這是農業現代化發展的永恒主題,也是提高農業競爭力的根本措施。要大力發展生態農業、立體農業、精細農業來提高“三率”水平。生態農業是在既要發展生產又要保護環境并盡可能節省自然資源的目標追求之下形成與發展的。立體農業的主要目標是充分利用空間而盡可能節省水土資源,從而實現資源的高效利用。精細農業是通過精耕細作實現優質高產,其中也有以人工消耗替代自然資源消耗的作用。加大結構調整力度,提升特色產業規模,通過典型引導、政策帶動,重點發展好設施園藝業、特色水產業和休閑農業等三大優勢特色農業產業,從而利于發揮鎮江市優勢資源的高新特色農業項目發展,帶動全市農業在更大范圍、更高層次發展。

(四)優化資源結構是提高“三率”的支撐

在優化土地結構方面,人地資源結構不合理影響現代農業的規模化經營。鎮江市人多地少,要提高人均耕地面積,就要加快小城鎮建設來減少農民的數量。城鎮化發展的過程,實際上就是農村各種資源進行合理配置、調整集聚的過程。小城鎮的發展一方面可以促進地方經濟的發展,釋放現代農業發展中多余的勞動力,減少農民數量,促進農民收入增長;另一方面可使勞均耕地面積上升,耕地的整理流轉更為容易,有利于促進農業生產的規模化發展。

在優化勞動力資源結構方面,勞動者素質成為制約現代農業發展的最大瓶頸。戴莊村比較注重農民種養知識的培訓,因為農民是應用先進技術和科技成果的主體,科技文化水平直接決定了農業先進生產技術推廣效率。故要重視職業教育和農民技能培訓,提升農民的素質和對農業發展的適應能力,培養出新一代新型農民(有文化、懂技術、會經營)。

(五)加大農業科技投入是提高“三率”的核心

農業現代化的核心要素就是科技,現代農業的基本特征就是高技術含量,農業科技在提高農業核心競爭力方面具有強大優勢。因此鎮江市要加大科技興農力度,借鑒國外農業現代化的經驗,依靠生物技術的突破來發展高效農業,再結合鎮江的實際發展情況,走資源節約、保護生態環境的農業現代化發展道路,以此提高“三率”。

(責任編輯:高萍萍)