我國高校科研成果強(qiáng)制性開放獲取的法律政策探析

苑世芬

[摘要]國內(nèi)已經(jīng)有機(jī)構(gòu)發(fā)布了科研成果強(qiáng)制性開放獲取的政策,高校科研成果的開放獲取還存在著諸多不足。針對(duì)法人作品與職務(wù)作品、科技報(bào)告、公共資助項(xiàng)目成果等不同類型的科研成果,分析了可實(shí)施強(qiáng)制性開放獲取的法律與政策依據(jù),提出我國高校實(shí)施科研成果強(qiáng)制性開放獲取的措施建議。

[關(guān)鍵詞]高校;科研成果;開放獲取

[中圖分類號(hào)]G255[文獻(xiàn)標(biāo)志碼]B[文章編號(hào)]1005-6041(2016)02-0025-04

近年來,我國積極參與國際開放獲取運(yùn)動(dòng)實(shí)踐,在開放獲取方面取得了突破性的進(jìn)展。特別是李克強(qiáng)總理在全球研究理事會(huì)2014年北京大會(huì)上的致辭中提到“中國奉行互利共贏的開放戰(zhàn)略……支持建立公共財(cái)政資助的科學(xué)知識(shí)開放獲取機(jī)制,促進(jìn)中國和世界科學(xué)事業(yè)共同發(fā)展”[1]。同期,中國科學(xué)院和國家自然基金委員會(huì)分別發(fā)布了《中國科學(xué)院關(guān)于公共資助科研項(xiàng)目發(fā)表的論文實(shí)行開放獲取的政策聲明》和《國家自然科學(xué)基金委員會(huì)關(guān)于受資助項(xiàng)目科研論文實(shí)行開放獲取的政策聲明》,要求得到公共資助的科研論文在發(fā)表后把論文最終審定稿存儲(chǔ)到相應(yīng)的知識(shí)庫中,在發(fā)表后12個(gè)月內(nèi)實(shí)行開放獲取[2]。2015年5月20日,國家自然科學(xué)基金委員會(huì)正式開通了“基礎(chǔ)研究知識(shí)庫”,其資助的項(xiàng)目成果研究論文13萬余篇,面向社會(huì)公眾開放共享。與此同時(shí),我國也加快了科技報(bào)告開放共享的進(jìn)程,國家科技報(bào)告系統(tǒng)自2014年4月正式上線以來,目前已收錄國家部門科技報(bào)告與地方科技報(bào)告共4萬余份,并且正在逐級(jí)建立地方科技報(bào)告開放系統(tǒng)。至此,我國已經(jīng)邁出了公共財(cái)政資助項(xiàng)目科研成果強(qiáng)制性開放共享的關(guān)鍵性一步。但是,相對(duì)于我國每年的公共資助項(xiàng)目與成果數(shù)量,目前實(shí)施強(qiáng)制性開放獲取的部分仍然微乎其微,特別是高校,一方面承擔(dān)著大量的各級(jí)各類公共資金資助項(xiàng)目,每年產(chǎn)生了大量的項(xiàng)目成果論文,另一方面,因?yàn)楸旧砣狈唧w的、可執(zhí)行性的強(qiáng)制性政策而無法將這些成果收錄到本校的機(jī)構(gòu)知識(shí)庫,導(dǎo)致建成的知識(shí)庫內(nèi)容匱乏,無法持續(xù)更新,更無法進(jìn)一步拓展其科研管理助手與平臺(tái)的新功能。正如中國科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心特聘研究員張曉林教授在2015年中國機(jī)構(gòu)知識(shí)庫學(xué)術(shù)學(xué)術(shù)研討會(huì)上所指出的:“我國機(jī)構(gòu)知識(shí)庫發(fā)展仍面臨空殼化挑戰(zhàn)、內(nèi)容權(quán)挑戰(zhàn)、主導(dǎo)性挑戰(zhàn)、服務(wù)性質(zhì)挑戰(zhàn)、戰(zhàn)略定位創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)境挑戰(zhàn)等諸多難題。”[3]本文擬從國家法律法規(guī)、資助機(jī)構(gòu)資助政策與高校科研項(xiàng)目管理的角度入手,探討我國高校推行科研成果強(qiáng)制性開放獲取的法律政策環(huán)境及不同制度與系統(tǒng)間的融合與協(xié)調(diào)發(fā)展。

1我國高校科研成果開放獲取現(xiàn)狀

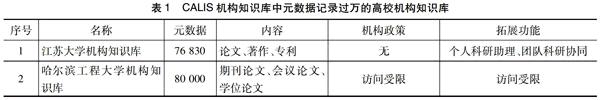

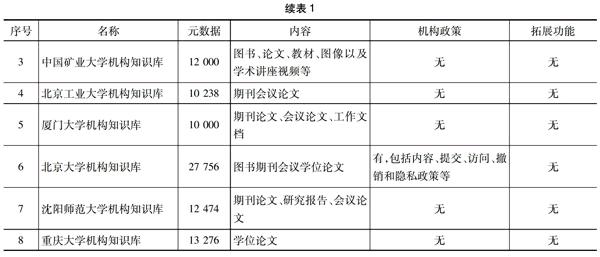

筆者以我國CALIS機(jī)構(gòu)知識(shí)庫登記的39個(gè)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫為研究對(duì)象,經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)逐一訪問與統(tǒng)計(jì),篩選選出元數(shù)據(jù)數(shù)記錄超過萬條的8個(gè)高校機(jī)構(gòu)知識(shí)庫形成表1。

表1所篩選出的8所高校的機(jī)構(gòu)知識(shí)庫無疑對(duì)我國高校機(jī)構(gòu)知識(shí)庫的現(xiàn)狀具有典型的代表意義,能夠反映出我國高校機(jī)構(gòu)知識(shí)庫的現(xiàn)狀特點(diǎn),即內(nèi)容存儲(chǔ)不足、機(jī)構(gòu)政策缺失、基礎(chǔ)功能尚需完善。機(jī)構(gòu)知識(shí)庫的內(nèi)容存儲(chǔ)是其得以延續(xù)并向縱深發(fā)展的關(guān)鍵,根據(jù)《中國科技統(tǒng)計(jì)年鑒》(2014)的統(tǒng)計(jì),我國高校在2013年一年發(fā)表的科技論文就達(dá)到110余萬篇[4]。因此,高校機(jī)構(gòu)知識(shí)庫的內(nèi)容存儲(chǔ)事實(shí)上具備著豐厚的來源基礎(chǔ),但是,在現(xiàn)實(shí)中卻普遍存在著存儲(chǔ)內(nèi)容匱乏的困難。針對(duì)這一難題,張曉林教授早在2012年就提出,要依據(jù)法律、規(guī)章制度、機(jī)構(gòu)政策來管理知識(shí)成果[5]。世界開放存儲(chǔ)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的2013年年度報(bào)告《激勵(lì)、整合和調(diào)解:機(jī)構(gòu)知識(shí)庫可持續(xù)發(fā)展實(shí)踐》中也提到:“機(jī)構(gòu)政策已被證明是提高存儲(chǔ)的成功之路……實(shí)施了政策的機(jī)構(gòu),不僅機(jī)構(gòu)知識(shí)庫的學(xué)術(shù)產(chǎn)出有了大幅的提升,而且研究人員對(duì)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫也有了更深刻的理解和參與……有證據(jù)顯示,在政策實(shí)施后,知識(shí)庫存儲(chǔ)條目的增長超過了50%。”[6]

目前,國內(nèi)已經(jīng)先后有中科院與國家自然科學(xué)基金委員會(huì)先后發(fā)布并實(shí)施了強(qiáng)制性開放存儲(chǔ)政策,就高校而言,尚沒有高校發(fā)布類似的強(qiáng)制性存儲(chǔ)政策。這與高校所處的尷尬際遇不無關(guān)系。首先,從法律層面來講,我國尚未出臺(tái)明確的法律法規(guī),賦予高校將其成員的科研成果強(qiáng)制性開放獲取的權(quán)力,相反,現(xiàn)行的版權(quán)法史無前例地強(qiáng)化了出版商的復(fù)制權(quán)與發(fā)行權(quán),使得開放獲取的步伐步履維艱。其次,就機(jī)構(gòu)政策層面來講,目前國際上發(fā)布強(qiáng)制性開放獲取政策的多以公共項(xiàng)目資助機(jī)構(gòu)為主,因其為研究者提供了公共財(cái)政的支持,因此有權(quán)要求研究者將其成果以開放獲取的形式回饋社會(huì)公眾,以實(shí)現(xiàn)權(quán)利與利益的平衡。而高校大多是公共資助項(xiàng)目的具體承擔(dān)者或是充當(dāng)項(xiàng)目組織實(shí)施的管理者,無法代替資助機(jī)構(gòu)來強(qiáng)制要求項(xiàng)目成果的開放獲取。但是,在個(gè)別領(lǐng)域內(nèi),仍然存在著可實(shí)施強(qiáng)制性開放獲取的可能性。

2我國高校可實(shí)施強(qiáng)制性開放獲取的科研成果類型及其法律政策依據(jù)

2.1 法人作品與職務(wù)作品

通俗地講,法人作品就是法人作為作者的作品,根據(jù)我國《著作權(quán)法》的規(guī)定:“由法人或者其他組織主持,代表法人或者其他組織意志創(chuàng)作,并由法人或者其他組織承擔(dān)責(zé)任的作品,法人或者其他組織視為作者。”這類作品,雖然是由自然人實(shí)際承擔(dān)完成的,但是責(zé)任與權(quán)利歸屬都由法人來承擔(dān),因此法人擁有完整的版權(quán)。

職務(wù)作品是指“公民為完成法人或者其他組織工作任務(wù)所創(chuàng)作的作品是職務(wù)作品,除本條第二款的規(guī)定以外,著作權(quán)由作者享有,但法人或者其他組織有權(quán)在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)優(yōu)先使用。作品完成兩年內(nèi),未經(jīng)單位同意,作者不得許可第三人以與單位使用的相同方式使用該作品”[7]。根據(jù)本條的規(guī)定,一般職務(wù)作品,著作權(quán)由作者享有,但法人在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)享有優(yōu)先使用權(quán),除此之外,《著作權(quán)法》還規(guī)定了例外情形,即“有下列情形之一的職務(wù)作品,作者享有署名權(quán),著作權(quán)的其他權(quán)利由法人或者其他組織享有,法人或者其他組織可以給予作者獎(jiǎng)勵(lì):(一)主要是利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術(shù)條件創(chuàng)作,并由法人或者其他組織承擔(dān)責(zé)任的工程設(shè)計(jì)圖、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖、地圖、計(jì)算機(jī)軟件等職務(wù)作品;(二)法律、行政法規(guī)規(guī)定或者合同約定著作權(quán)由法人或者其他組織享有的職務(wù)作品。”

根據(jù)《著作權(quán)法》的上述規(guī)定,高校可以對(duì)本校科研人員完成的、高校享有版權(quán)的法人作品與部分職務(wù)作品實(shí)施強(qiáng)制性開放獲取,對(duì)此部分作品的權(quán)利歸屬現(xiàn)有研究已經(jīng)進(jìn)行了大量論證,本文對(duì)此不再贅述。

2.2 科技報(bào)告

科技報(bào)告是描述科研活動(dòng)的過程、進(jìn)展和結(jié)果,并按照規(guī)定格式編寫的科技文獻(xiàn),包括科研活動(dòng)的過程管理報(bào)告和描述科研細(xì)節(jié)的專題研究報(bào)告。我國最早在2008年修訂的《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》中提出“利用財(cái)政性資金設(shè)立的科學(xué)技術(shù)研究開發(fā)機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)建立有利于科學(xué)技術(shù)資源共享的機(jī)制,促進(jìn)科學(xué)技術(shù)資源的有效利用”;“國務(wù)院科學(xué)技術(shù)行政部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同國務(wù)院有關(guān)主管部門,建立科學(xué)技術(shù)研究基地、科學(xué)儀器設(shè)備和科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)、科學(xué)技術(shù)數(shù)據(jù)、科學(xué)技術(shù)自然資源、科學(xué)技術(shù)普及資源等科學(xué)技術(shù)資源的信息系統(tǒng),及時(shí)向社會(huì)公布科學(xué)技術(shù)資源的分布、使用情況”[8]。之后,在2012年7月,黨中央、國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于深化科技體制改革加快國家創(chuàng)新體系建設(shè)的意見》,要求對(duì)于財(cái)政資金資助的科技項(xiàng)目,加快建立統(tǒng)一的科技報(bào)告制度,并依法向社會(huì)開放[9]。

為落實(shí)上述文件精神,我國“國家科技報(bào)告服務(wù)系統(tǒng)”已于2014年3月1日開通運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了萬份科技報(bào)告向社會(huì)提供開放共享服務(wù)。同年8月,國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了科技部《關(guān)于加快建立國家科技報(bào)告制度指導(dǎo)意見的通知》,部署加快建立國家科技報(bào)告制度,推動(dòng)科技成果的完整保存、持續(xù)積累、開放共享和轉(zhuǎn)化應(yīng)用,將各地、各有關(guān)部門正式納入國家科技報(bào)告制度的建設(shè)隊(duì)伍中。明確提出到2020年建成全國統(tǒng)一的科技報(bào)告體系[10]。

根據(jù)國家科技報(bào)告制度的建設(shè)目標(biāo),要建立國家科技報(bào)告的三級(jí)組織管理體系,即科技行政主管部門、項(xiàng)目主管部門與項(xiàng)目承擔(dān)單位分工協(xié)作、各負(fù)其責(zé)。而高校正是項(xiàng)目承擔(dān)單位的主要組成部分,根據(jù)國家科技報(bào)告制度的要求,高校需要根據(jù)科研合同或任務(wù)書,組織科研人員撰寫科技報(bào)告,并對(duì)科技報(bào)告進(jìn)行審核,然后呈交上級(jí)科技報(bào)告管理部門,同時(shí),對(duì)本單位呈交的科技報(bào)告,可以在本單位范圍內(nèi)開放共享。由此可見,對(duì)本校科研人員承擔(dān)科技項(xiàng)目產(chǎn)生的科技報(bào)告施行強(qiáng)制性開放獲取,既是高校的權(quán)利,也是高校貫徹落實(shí)國家科技報(bào)告制度的職責(zé)。

2.3 公共資助項(xiàng)目成果

從世界范圍來看,對(duì)公共資助的項(xiàng)目成果實(shí)施強(qiáng)制性開放獲取是最為普遍的做法,雖無法律的明文規(guī)定,但是公共資助機(jī)構(gòu)有權(quán)發(fā)布強(qiáng)制性開放獲取的機(jī)構(gòu)政策,并在項(xiàng)目資助與管理辦法、項(xiàng)目合同、任務(wù)書中以獨(dú)立條款的形式予以實(shí)施。高校是各類公共資助項(xiàng)目的重點(diǎn)承擔(dān)單位,據(jù)統(tǒng)計(jì),我國高校承擔(dān)的各類研究與試驗(yàn)發(fā)展項(xiàng)目(課題)數(shù)目在2013年已達(dá)到71萬余項(xiàng),且近年每年以10%的比例在遞增[4]。高校每年承擔(dān)著如此龐大的項(xiàng)目研究,但是對(duì)項(xiàng)目成果卻無法實(shí)施有效的管理,目前,我國只有中科院與國家自然科學(xué)基金委員會(huì)發(fā)布了強(qiáng)制性開放獲取政策,并建立了自己的機(jī)構(gòu)知識(shí)庫,支持公眾通過網(wǎng)絡(luò)檢索開放獲取內(nèi)容。

從高校的立場來看,對(duì)于已經(jīng)發(fā)布開放獲取政策的公共科研機(jī)構(gòu),因其本身倡導(dǎo)科技成果的開放共享,高校可以積極申請(qǐng)合作,實(shí)現(xiàn)對(duì)這些機(jī)構(gòu)的科研項(xiàng)目成果的同步共享。如國家自然科學(xué)基金委員會(huì)在其開放獲取政策聲明中就提到“基金委將積極促成機(jī)構(gòu)知識(shí)庫與其他科學(xué)與教育機(jī)構(gòu)知識(shí)庫等系統(tǒng)之間的信息互通、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和標(biāo)準(zhǔn)共享”[11]。高校借此可以積極推進(jìn)本校承擔(dān)的這類基金項(xiàng)目成果的強(qiáng)制開放共享。

對(duì)于其他尚未發(fā)布開放獲取政策的公共項(xiàng)目資助機(jī)構(gòu),高校可以先要求教師提交項(xiàng)目研究成果,而暫時(shí)不開放共享,即采用“暗存儲(chǔ)”方式,為將來科研成果的開放共享積累內(nèi)容。在全球開放獲取運(yùn)動(dòng)的浪潮推動(dòng)下,我國政府與國家自然科學(xué)基金委員會(huì)也在大力推進(jìn)我國科技成果的開放獲取,國家自然基金委員會(huì)明確在其政策聲明中提到“要求我委相關(guān)部門積極與國家相關(guān)部門和公共教育科研機(jī)構(gòu)合作,推動(dòng)國家各類科技計(jì)劃和公共機(jī)構(gòu)資助項(xiàng)目已發(fā)表論文的開放獲取”[11]。

由此可見,我國公共資助項(xiàng)目的開放獲取也必將成為大勢(shì)所趨,融入世界開放獲取運(yùn)動(dòng)的大潮中,高校對(duì)科研成果的管理可以積極地利用上述國家法律與政策規(guī)定,建立新型的學(xué)術(shù)交流體系,促進(jìn)科研成果的交流與共享。

3我國高校實(shí)施科研成果強(qiáng)制性開放獲取的措施建議

3.1 加強(qiáng)對(duì)科研成果的過程管理

根據(jù)上述分析,我國目前對(duì)高校部分科研成果實(shí)施強(qiáng)制性開放獲取完全是有法可依,高校對(duì)本校的科研成果實(shí)施強(qiáng)制性開放獲取需要加強(qiáng)對(duì)本校科研成果的過程管理。首先,科研管理部門如科技處、社科處對(duì)本校組織實(shí)施而產(chǎn)生的法人作品、職務(wù)作品可直接依法或依據(jù)協(xié)議約定開放使用,行駛法人的著作權(quán)或優(yōu)先使用權(quán)。其次,對(duì)于本校人員承擔(dān)的各級(jí)各類科研項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)組織好項(xiàng)目任務(wù)書、項(xiàng)目合同、項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收、項(xiàng)目成果收集等過程管理工作。根據(jù)資助機(jī)構(gòu)的政策要求,在項(xiàng)目合同或任務(wù)書中約定并及時(shí)提醒項(xiàng)目承擔(dān)者項(xiàng)目成果需提交本校的機(jī)構(gòu)知識(shí)庫或成果庫,對(duì)于已發(fā)布強(qiáng)制性開放獲取政策的資助成果,按照資助機(jī)構(gòu)的要求同步開放獲取,對(duì)于其他尚未發(fā)布強(qiáng)制性開放獲取政策的項(xiàng)目成果,實(shí)施“暗存儲(chǔ)”,即只收集,不開放,待時(shí)機(jī)成熟時(shí)可以一并開放獲取。最后,對(duì)于國家科技報(bào)告等特殊成果,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照上級(jí)科研管理部門的要求,及時(shí)組織項(xiàng)目承擔(dān)者撰寫研究過程、研究結(jié)果等科技報(bào)告,做好密級(jí)鑒定,及時(shí)上繳,對(duì)不涉及保密的科技報(bào)告依規(guī)定實(shí)施強(qiáng)制性開放獲取。

3.2 探索制定并發(fā)布強(qiáng)制性開放獲取政策

與公共資助機(jī)構(gòu)相比,高校由于未對(duì)本校科研人員的研究提供公共資金的支持,因此要求科研人員將個(gè)人的科研成果開放獲取難免顯得有些名不正言不順,也缺乏明確的法律依據(jù),因此,“哈佛模式”受到國際眾多高校的推崇,即由教職員工自下而上以投票表決的方式?jīng)Q定機(jī)構(gòu)是否實(shí)施強(qiáng)制性開放獲取政策,否則,只能實(shí)施“鼓勵(lì)”自存儲(chǔ)的開放獲取政策。

就我國高校目前所處的法律政策環(huán)境來看,建議我國高校實(shí)施復(fù)合型的開放存取政策,對(duì)于已發(fā)布強(qiáng)制性開放獲取政策的公共資助機(jī)構(gòu),對(duì)其資助的科研成果配合實(shí)施強(qiáng)制性開放獲取,而對(duì)其他類科研成果則暫時(shí)鼓勵(lì)其開放獲取。對(duì)于具體的政策條款設(shè)置與推廣實(shí)施措施,詳見筆者《基于國外實(shí)踐的高校開放獲取政策與實(shí)施策略》一文,此處不再贅述。

[參考文獻(xiàn)]

[1]李克強(qiáng)在全球研究理事會(huì)2014年北京大會(huì)上的致辭[EB/OL].[2015-11-06].http://www.gov.cn/guowuyuan/2014-05/27/content_2688219.htm.

[2]中科院和基金委發(fā)布開放獲取政策[EB/OL].[2015-11-06].http://www.las.cas.cn/xwzx/zyxw/201405/t20140520_4123521.html.

[3]羅嬌,趙昆華,吳蓉,等.2015中國機(jī)構(gòu)知識(shí)庫學(xué)術(shù)研討會(huì)綜述報(bào)導(dǎo)[EB/OL].[2015-11-06].http://ir.las.ac.cn/handle/12502/7884.

[4]關(guān)曉靜.高等學(xué)校科技活動(dòng)情況[Z].中國科技統(tǒng)計(jì)年鑒,2014:111.

[5]張曉林,張冬榮,李麟,等.機(jī)構(gòu)知識(shí)庫內(nèi)容保存與傳播權(quán)利管理[J].中國圖書館學(xué)報(bào).2012(7):46—54.

[6]COAR.Incentives,Integration,and Mediation:Sustainable Practices for Populating Repositories Produced[EB/OL].[2015-11-15].https://www.coar-repositories.org/files/Sustainable-best-practices_final2.pdf.

[7]中華人民共和國著作權(quán)法[EB/OL].[2015-12-31]http://wwwchinacourtorg/law/detail/2010/02/id/140822.

shtml.

[8]中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法[EB/OL].[2015-12-31]. http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=238444.

[9]中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化科技體制改革加快國家創(chuàng)新體系建設(shè)的意見》[EB/OL].[2015-11-19].http://news.xinhuanet.com/tech/2012-09/23/c_113176891.htm.

[10]關(guān)于加快建立國家科技報(bào)告制度的指導(dǎo)意見[EB/OL].[2015-11-19].http://www.nstrs.cn/Admin/Content/ArtileDetails.aspx arid=4685&type=1.

[11]鄭永和.NSFC開放獲取政策及開放獲取知識(shí)庫[EB/OL].[2015-11-19].http://ir.las.ac.cn/handle/12502/7857.