刑事和解的理論基礎、價值功能和運行模式

胡 榮,秦祖建

(1.重慶警察學院法學系,重慶 401331;2.重慶市公安局江津分局,重慶 401331)

?

刑事和解的理論基礎、價值功能和運行模式

胡榮1,秦祖建2

(1.重慶警察學院法學系,重慶401331;2.重慶市公安局江津分局,重慶401331)

摘要:刑事和解的基本含義在于犯罪發生后,經由調停人幫助使被害人與加害人直接商談以解決刑事糾紛。從我國刑事和解功能機制來看,它是一種酌定情節,其理論基礎主要有“恢復正義理論”、“平衡理論”與“敘說理論”等,價值功能在于分流案源、尊重被害人選擇權、對傳統“私了”規范化和給予違法犯罪者改過機會。法律的預先評價、當事人的自主選擇和公權力機關的審查與確認對刑事和解運行模式產生重要影響。

關鍵詞:刑事和解;理論基礎;價值;模式

一、刑事和解概念及其定位

(一)概念

刑事和解(Victim-Offender Medition),也被稱為被害人與加害人的和解、被害人與加害人會議、當事人調停或者恢復正義會商等,[1]雖然在我國刑事司法領域實踐多年,并且被新修訂的《中華人民共和國刑事訴訟法》以專章規定形式加以規定,但關于刑事和解的概念無論是理論界還是實務界都未達成統一認識。目前,學界比較有代表性的觀點主要有三種:[2]第一種觀點認為,刑事和解是指在加被害雙方達成和解后,國家專門機關不再追究或者對加害人從輕處罰的一種案件處理方式。[3]第二種觀點認為,刑事和解是指經由辦案機關等人員主持下,加被害雙方達成和解協議,辦案機關綜合案件情況,對加害人作出撤銷案件、不起訴決定或者在量刑上從輕處理。[4]第三種觀點認為,刑事和解是指在訴訟中控辯雙方達成一致意見而終止訴訟。[5]無論哪種定義,其基本含義在于犯罪發生后,經由調停人幫助使被害人與加害人直接商談以解決刑事糾紛。

(二)定位

從我國刑事和解功能機制來看,它屬于司法裁量的酌定情節。西方有些國家將刑事和解視為一種“公訴替代程序”,對其適用會完全拋開最后的法院審判,和解協議直接具有法律效力,并試圖通過公法契約理論賦予刑事和解協議對抗公訴機關的公訴權。[6]但我國情況不一樣,刑事和解更多的是被視作一種酌定情節來看待。在當事人選擇適用刑事和解并達成和解協議后,指向的最終后果是檢察機關“對于犯罪情節輕微,不需要判處刑罰的,可以作出不起訴的決定”,或者是法院“在判罰時,可以考慮刑事和解的情節,而對被告人從寬處罰。”前一種情形與新刑訴法第一百七十三條之規定“對于犯罪情節輕微,依照刑法規定不需要判處刑罰或者免除刑罰的,人民檢察院可以作出不起訴決定”并無太大區別;而后一種情形與刑法第三百九十條第二款“行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的,可以減輕處罰或者免除處罰”雷同。對于刑事和解案件的處理,不管是檢察機關決定不起訴,還是法院從寬處罰,其都是建立在當事人調停或會商的基礎上,其背后是效率與公正的兼顧。如果拋開刑事和解,單就被告人的行為性質而言,是不存在任何的可以從輕、減輕或者免除刑罰的因素,所以本文堅持認為刑事和解更多的是被視為一種酌定情節,有了這一情節就可能會獲得從輕減輕免除刑罰的結果,但是這并不當然地成為一種必然。

二、刑事和解的理論基礎

關于刑事和解的理論基礎國內外有許多精辟的論述。西方法學界對刑事和解理論基礎解說,迄今最全面的是美國犯罪學家約翰·R·戈姆在《刑事和解計劃:一個實踐和理論構架的考察》一文中所提出的“恢復正義理論”、“平衡理論”與“敘說理論”。[7]平衡理論認為,人類先天對公平、正義具有合理期待,當這種公平正義被破壞,被害人傾向于選擇成本最小的策略技術來恢復過去的平衡。敘說理論(narrative theory)將刑事和解當作被害人敘說傷害的過程,并將被害人敘說視為一種有效的心理治療方式。恢復正義理論認為,犯罪破壞了加害人、被害人和社會之間的正常利益關系,恢復正義的任務就是在三者之間重建這種利益關系。[8]國內學者闡述刑事和解的理論基礎主要從中西傳統法律文化、國家社會治理與現實狀態、法哲學和刑事政策等層面挖掘學術資源,李會彬將國內觀點歸納成四種:[9]第一種觀點認為,刑事和解是中西和諧文化傳統的交會,被告人與被害人主體地位的回歸,罪刑法定原則、罪刑相當原則從絕對到相對的理論轉變。[10]第二種觀點認為,刑事和解的基礎是和合傳統,繼優而成;私權優先,權益自處;契約黏合,協商賠償;利益互得,仇終怨消;相對公正,效率提高。[11]第三種觀點認為,人道主義是刑事和解制度的哲學基礎,刑事政策的演進是刑事和解制度的實體法基礎,主體與合意是刑事和解制度的程序法基礎,被害人權利保護運動是刑事和解制度的犯罪學基礎,參與式民主是刑事和解制度的社會基礎。[12]第四種觀點認為,刑事和解的理論基礎包括和諧司法、利益兼得、契約理論三個方面。[13]應當說,我國學者提出的見解與西方學者贊同的三大理論異曲同工,但這些見解不再片面強調刑事和解的社會效果,而是從倫理價值和實體規制方面尋找其發展的理論基礎,使得刑事和解的理論研究更加堅實。

三、刑事和解的價值功能

關于刑事和解的價值,傳統論述大都是從純粹的形而上視角揉合其內在機理,未能充分照顧到中國語境(Context)。其實,任何制度的話語實踐都離不開腳下的土壤,對制度的考察應當結合本土實際來討論,才不至于落入形而上的虛幻。故此,下面關照當下中國司法實踐,試圖從另一些側面勾勒刑事和解的價值功能。

1.分流案源。傳統的刑事案件絕大部分都是從公安機關立案到法院判決“一條路走到黑”,案件分流機制諸如不立案和不起訴的設計,因為法律規定嚴苛在司法實踐中并沒有起到多大作用,這是國家追訴主義在刑事訴訟領域中的落實使然。而刑事和解在傳統刑事訴訟程序的主干上開了一個口子,將刑事和解案件納入附條件不起訴案件的范圍,這樣就使得不起訴案件范圍大大增加,且適用起來更加明晰,真正達到了程序分流的目的。刑事和解是當事人在刑事訴訟過程當中選擇的一種糾紛解決方式,不管是從主體上來看,還是流程或者法律效果上來看,刑事和解對案件進行了分流。

2.尊重被害人選擇權。傳統刑事法理論主張國家追訴主義,認為刑事訴訟的目的在于“通過控制犯罪和保障公民權利以便維護整個社會秩序穩定”,[14]被害人在其中一般發揮“協助”公訴機關追究犯罪嫌疑人、被告人刑事責任的作用。因此在刑事訴訟中,國家權力在受害者個人的意志與訴求面前顯得過于剛強而無法充分關照被害人內心的真實意愿,而刑事和解允許被害人與加害人通過恢復正義商談,通過柔軟的方式敘說傷害進而達成諒解,整個過程真實地尊重了被害人內心意愿,關注了被害人對利益訴權的選擇,這是刑事法理論的一大進步,兼顧了法理與情理的需求。

3.對傳統“私了”規范化。相較于傳統刑事法理論將犯罪與國家絕對地對立起來,刑事和解理論顯然在這方面顯得更為溫和。刑事和解理論將犯罪界定為刑事糾紛,認為刑事糾紛可以具體分為兩種具體糾紛:國家和被告人之間就被告人的行為是否侵害了國家和社會利益及如何解決的糾紛,以及被害人和被告人之間就被告人的行為是否侵害了被害人的利益及如何解決的糾紛。[15]對犯罪行為的重新解讀有兩大好處,一是糾紛本是社會日常生活中的名詞,這樣的解讀弱化了刑事問題的主觀惡性,更貼近于社會生活;二是將加害行為界定為糾紛,給和平解決“案件”,恢復被損害的刑事正義提供了一個可能。可以說,刑事和解迎合了中國傳統文化背景,是一次對民間“私了”進行招安,使之變得合法化和規范化。

4.給予違法犯罪者改過機會。傳統的訴訟法理論將雙方當事人截然地對立起來,這在根本上抹殺了刑事案件中當事人“共贏”的可能。刑事和解制度則不然,在刑事和解理論看來,刑罰的目的是為了撫平加害行為對社會造成的創傷和鼓勵加害人復歸社會。[16]

四、刑事和解運行模式

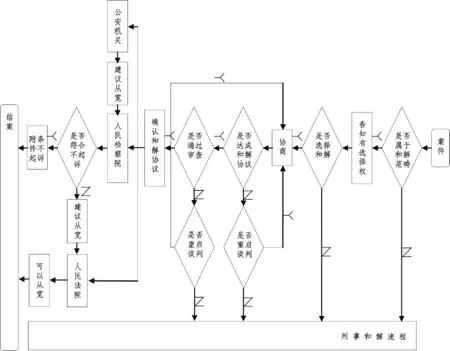

根據新修訂的刑事訴訟法,刑事和解大致分解為以下幾個步驟:首先由法律對案件性質進行評價,判斷案件是否屬于可和解的范疇,如屬于刑事和解范疇的案件,則由公權力機關告知當事人可以選擇是否適用刑事和解。當事人若選擇適用刑事和解,則在公權力機關調停下由當事人自愿和解,如不能達成和解協議則由公權力及時介入以恢復傳統刑事訴訟程序;如成功達成了和解協議,則公權力機關再對和解的自愿性、合法性進行審查。公權力機關認為違反和解自愿性、合法性條款,則視具體情況全部或部分要求重新協商或者直接介,如認為和解真實有效,則對和解行為進行確認并制作刑事和解協議書,并對于成功達成刑事和解的案件,根據刑事和解發生在不同訴訟階段作不同的處理。此時,公安機關僅只有權向檢察院提出從寬處理的建議,人民檢察院則有兩種選擇:要么向人民法院提出從寬處罰的建議,要么對于犯罪情節輕微,不需要判處刑罰做出不起訴決定;人民法院在判罰時可以考慮刑事和解的情節而對被告人從寬處罰。刑事和解的簡要流程如下圖:

我們仔細觀察刑事和解的流程,決定刑事和解能否成功取決于以下幾個因素:法律的預先評價、當事人的自主選擇和公權力機關的審查與確認。法律的預先評價是國家意志的體現,當事人的自主選擇是當事人訴權在刑事法領域的體現,[17]而公權力機關的審查與確認則是公權力執行懲罰權的象征。

結語

刑事和解理論是對傳統刑事法理論的完善但并不是重構和替代,因此我們在運用刑事和解理論的時候,不應該完全地摒棄傳統刑事法理論,在司法實踐中也要恰當地掌握好刑事和解的適用范圍,對于那些社會危害性大、情節嚴重的重罪案件不適用刑事和解。

參考文獻:

[1]馬靜華.刑事和解的理論基礎及其在我國的制度構想[J].法律科學,2003,(4).

[2]黃祖合.刑事和解概念之厘清[J].法制與社會,2015,(8).

[3]陳光中.刑事和解再探[J].中國刑事法雜志,2010,(2).

[4]劉凌梅.西方國家刑事和解理論與實踐介評[J].現代法學,2001,(1).

[5]卞建林、王立.刑事和解與程序分流[M].中國人民公安大學出版社,2010,3.

[6]施鵬鵬.法國刑事和解程序及其借鑒意義[J].社會科學輯刊,2006,(6):116-122.

[7]Gehm,John R.Victim-Offender Mediation Programs: An Exploration of Practice and Theoretical Frameworks. Western Criminology Review 1(1998).

[8]向朝陽,馬靜華.刑事和解的價值構造及中國模式的構建[J].中國法學,2003,(6).

[9]李會彬.刑事和解制度的理論基礎新探[J].法商研究,2015,(4).

[10]陳光中,葛琳.刑事和解初探[J].中國法學,2006,(5).

[11]劉根菊.刑事和解的模式及相關問題研究[J].法治論叢,2008,(5).

[12]北京市懷柔區人民檢察院課題組.刑事和解的歷史源流及其理論基礎[C].黃京平、甄貞.和諧語境下的刑事和解,清華大學出版社,2007,39.

[13]章華峰.我國刑事和解的理論基礎[J].重慶工學院學報,2009,(5).

[14]宋英輝.刑事訴訟目的論[M].中國人民公安大學出版社. 1995.82.

[15]葛琳.刑事和解研究[D].中國政法大學,2007,(27).

[16]宋英輝.公訴案件刑事和解實證研究[J].法學研究,2009,(3).

[17]徐靜村,謝佑平.刑事訴訟中的訴權初探[J].現代法學雜志,1992,(1).

[作者簡介]胡榮(1978-),男,湖南常寧人,西南政法大學憲法學博士后,重慶警察學院副教授,法學博士,主要從事法哲學與刑事制度研究.

[基金項目]公安部2014年公安理論及軟科學研究計劃項目.項目編號:14SKQ04;重慶市公安局軟科學研究計劃項目.合同編號:R2014-11

[收稿日期]2016-02-18

中圖分類號:D924

文獻標識碼:A

文章編號:1672-4658(2016)02-0066-03