施肥和種植密度對桂糖31號產量及主要經濟性狀的影響

譚芳 王倫旺 經艷 黃海榮 吳凱朝 李廷化 余鳳良 譚宏偉

摘要:【目的】探索桂糖31號高產的最佳栽培模式,為大面積推廣種植該品種提供技術支持。【方法】采用二因素裂區設計,主處理(A)為施肥,設高肥A1(N 379.5 kg/ha、P2O5 472.5 kg/ha、K2O 300.0 kg/ha)、中肥A2(N 241.5 kg/ha、P2O5 270.0 kg/ha、K2O 135.0 kg/ha)和低肥A3(N 103.5 kg/ha、P2O5 135.0 kg/ha、K2O 90.0 kg/ha)3個水平;副處理(B)為種植密度,設低密度B1(7.5萬芽/ha)、中低密度B2(9.0萬芽/ha)、中密度B3(10.5萬芽/ha)、中高密度B4(12.0萬芽/ha)和高密度B5(13.5萬芽/ha)5個不同密度。測定不同施肥水平與種植密度對桂糖31號產量及主要經濟性狀的影響。【結果】施肥對桂糖31號產量的影響達極顯著水平(P<0.01),施肥水平在中肥A2即可達到高產高效的目的;種植密度對桂糖31號產量的影響未達顯著水平(P>0.05,下同),以中高密度B4的效果最佳;施肥和種植密度的互作效應不顯著,在高肥A1和中高密度B4的栽培模式下桂糖31號最高產。主要經濟性狀的相關與通徑分析結果表明,有效莖數和單莖重與產量呈顯著正相關。【結論】施肥水平和種植密度均為影響甘蔗產量的主要因素,實際生產中桂糖31號最適宜的施肥量為N 241.5 kg/ha、P2O5 270.0 kg/ha、K2O 135.0 kg/ha,適宜種植密度為9.0萬芽/ha。

關鍵詞: 桂糖31號;施肥;種植密度;二因素裂區設計;互作效應

中圖分類號: S566.1 文獻標志碼:A 文章編號:2095-1191(2016)04-0564-07

0 引言

【研究意義】桂糖31號是廣西農業科學院甘蔗研究所選育的甘蔗新品種,2011年3月通過廣西農作物品種審定委員會審定。該品種是一個豐產性能優良、穩產性好、宿根性特強、適應性廣、中熟高糖的甘蔗優良品種(黎煥光等,2011),據2009~2010年廣西甘蔗品種區域兩年新植一年宿根試驗結果表明,其平均產量達10.5 t/ha,比新臺糖22號增產18.76%,比新臺糖16號增產26.17%;平均糖含量為1.5 t/ha,比新臺糖22號提高了16.68%,比新臺糖16號提高了22.70%,已被列入廣西500萬畝甘蔗“雙高”基地建設繁育優良品種名單。由于良種的推廣必須要有配套的栽培技術措施,因此,根據桂糖31號的特征特性進行不同施肥量與種植密度探討,提高單位面積產量與種植效益,對加快該品種的推廣應用具有重要意義。【前人研究進展】甘蔗產量的主要影響因素是植株高度、蔗莖大小和單位面積有效莖數,即要獲得甘蔗高產,就必須在生產過程中圍繞這3個因素進行科學栽培管理。甘蔗在生長過程中具有自我調節作用,適當的施肥量及合理的植株密度可優化甘蔗田間群體結構,使甘蔗產量達到一個較優水平(陳玉水等,2008),即合理的施肥量和種植密度是甘蔗實現高產高糖的關鍵(陸章流,2006;蔣雄英等,2014),但不同基因型品種的適宜施肥量和種植密度不同。陸建勛等(2010)研究表明,甘蔗種植密度越高,單位面積有效莖數越多,產量就越高,但種植密度過高反而減產;段維興等(2012)研究發現,桂糖29號在施肥量2250 kg/ha、種植密度9.0萬芽/ha的條件下產量最高,施肥過量或密度過密對產量均有不利影響,產量與單位面積內有效莖數呈正相關;劉曉靜等(2012)通過對4個甘蔗新品種的研究發現,不同施肥量對甘蔗的產量和糖分有顯著作用,低中肥區優于高肥區。因此,根據不同甘蔗品種特征特性進行合理施肥與密植,在保證株高、莖徑達到該品種特性水平前提下,不僅能最大限度提高單位面積內有效莖數,還可以提高肥料利用率,最終提高單位面積產量(周正邦等,2004;劉子凡等,2006;林良文等,2010;藍立斌等,2011;曾維賓等,2012)。【本研究切入點】良種推廣需要有配套的栽培技術措施,目前桂糖31號已在生產中大面積推廣應用,并受到企業和蔗農的喜愛,但其相應的配套栽培技術研究鮮見報道。【擬解決的關鍵問題】采用肥料用量及種植密度兩個因素進行裂區試驗,以施肥量為主處理、種植密度為副處理,探討不同施肥量與種植密度對桂糖31號產量及構成因素的影響,確定該品種最佳施肥量及最適種植密度,為大面積推廣種植該品種提供技術支持。

1 材料與方法

1. 1 試驗材料

以桂糖31號為試驗材料,肥料選用廣西河池生產的群山牌尿素(含N 46%)、云南宜威市生產的三恒牌鈣鎂磷肥(含P2O5 18%)、北京生產的中化牌氯化鉀(含K2O 60%)。

1. 2 試驗方法

試驗在廣西國有金光農場友誼分場試驗地進行,其土壤pH 4.82,有機質30.6 g/kg,速效N 93.0 mg/kg,速效P 10.2 mg/kg,速效K 173.0 mg/kg。試驗采用二因素裂區設計,主處理(A)為施肥量,副處理(B)為種植密度。參照當地農場種植甘蔗的施肥水平和種植習慣,設3個施肥水平,即高肥A1(N 379.5 kg/ha、P2O5 472.5 kg/ha、K2O 300.0 kg/ha)、中肥A2(N 241.5 kg/ha、P2O5 270.0 kg/ha、K2O 135.0 kg/ha)、低肥A3(N 103.5 kg/ha、P2O5 135.0 kg/ha、K2O 90.0 kg/ha);設5個種植密度,即低密度B1(7.5萬芽/ha)、中低密度B2(9.0萬芽/ha)、中密度B3(10.5萬芽/ha)、中高密度B4(12.0萬芽/ha)、高密度B5(13.5萬芽/ha)。共15個處理,每處理小區面積33.6 m2,4行區,行長7.0 m,行距1.2 m。3次重復。

1. 3 田間管理

施肥分3次進行,基肥在種植時施入,主要是磷肥和少量氮肥;分蘗肥在分蘗期施,主要是氮肥;追肥在甘蔗拔節前結合大培土施入,主要是氮肥和鉀肥。其他田間管理按常規方法進行操作。

1. 4 統計分析

收獲前取樣進行甘蔗蔗糖分分析,同時進行株高、莖徑、有效莖數調查;收獲測產后,分別計算單莖重(單莖重=0.785×莖徑2×株高/1000)和糖含量(糖含量=蔗糖分×產量)。按照蓋鈞鎰(2001)的方法進行試驗數據收集,采用唐啟義和馮明光(2006)的方法進行數據分析,對蔗糖分百分率進行反正弦轉換。

2 結果與分析

2. 1 施肥和種植密度對桂糖31號產量的影響

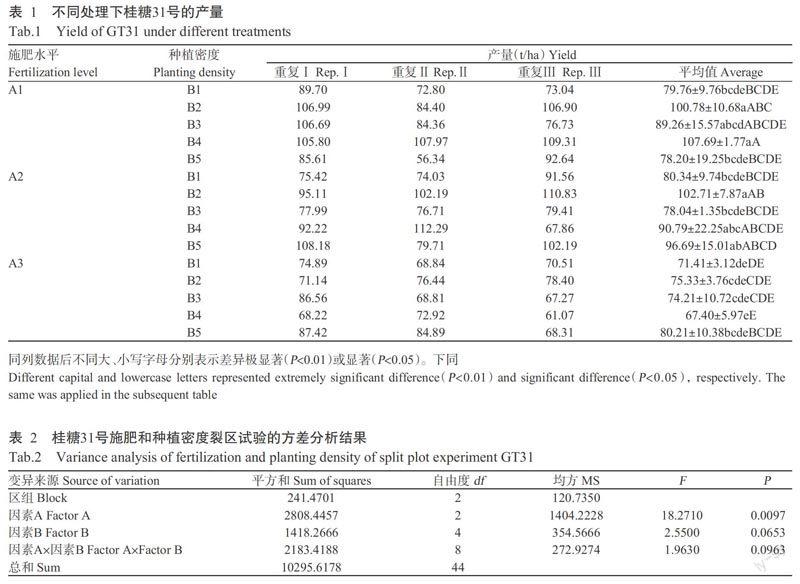

2. 1. 1 不同處理對桂糖31號產量的影響 表1為不同處理下的桂糖31號產量,其中以A1B4處理的桂糖31號平均產量最高,為107.69 t/ha,而A3B4處理的產量最低,僅67.40 t/ha,二者差異極顯著(P<0.01,下同)。對不同處理下的桂糖31號產量進行方差分析,結果發現試驗區組間差異不顯著(P>0.05,下同),但不同施肥處理(A)水平間差異達極顯著水平,而不同種植密度處理(B)水平間的差異未達顯著水平,因素A×因素B互作差異也不顯著(表2)。說明施肥量是提高桂糖31號產量的主導影響因子。

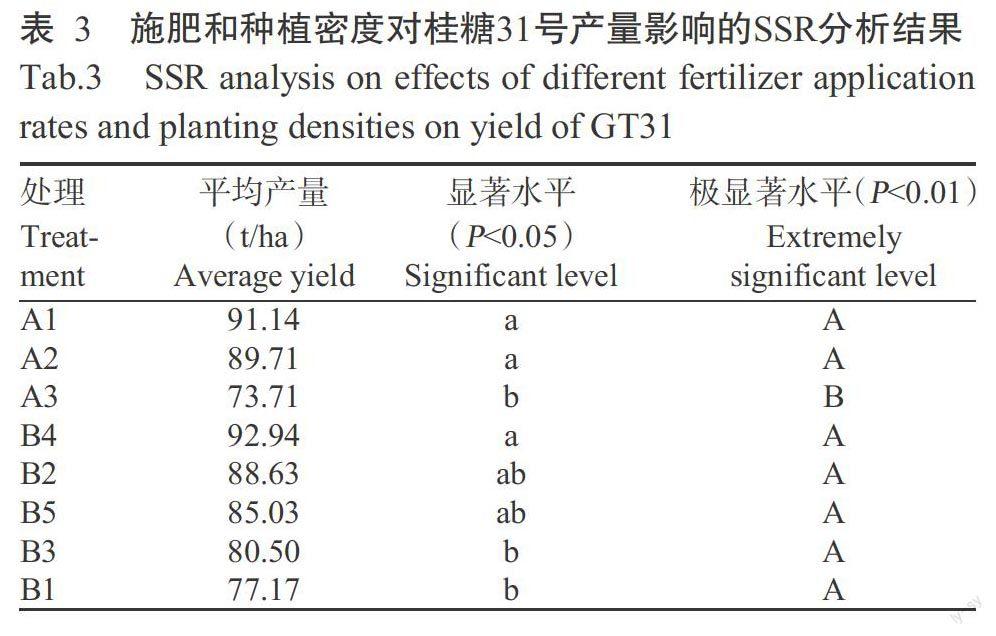

2. 1. 2 施肥和種植密度對桂糖31號產量的影響 就施肥的平均效應而言,以高肥A1最佳,桂糖31號的平均產量為91.14 t/ha,其次是中肥A2,平均產量為89.71 t/ha,低肥A3產量最低,為73.71 t/ha(表3)。高肥A1與中肥A2間差異不顯著,但均與低肥A3差異極顯著,即施足肥是提高桂糖31號產量的重要途徑之一。桂糖31號施肥水平在中肥A2(N 241.5 kg/ha、P2O5 270.0 kg/ha、K2O 135.0 kg/ha)可達到高產高效的目的,施肥水平在高肥A1(N 379.5 kg/ha、P2O5 472.5 kg/ha、K2O 300.0 kg/ha)作用下高產但不高效。

種植密度對桂糖31號的產量也有影響。種植密度的平均效應以B4最高,桂糖31號的平均產量為92.94 t/ha,顯著高于B3和B1;B1的平均產量最低,僅為77.17 t/ha(表3)。說明種植密度也是影響甘蔗產量的主要原因,在本研究驗條件下,種植密度以中高密度B4(12.0萬芽/ha)最佳。

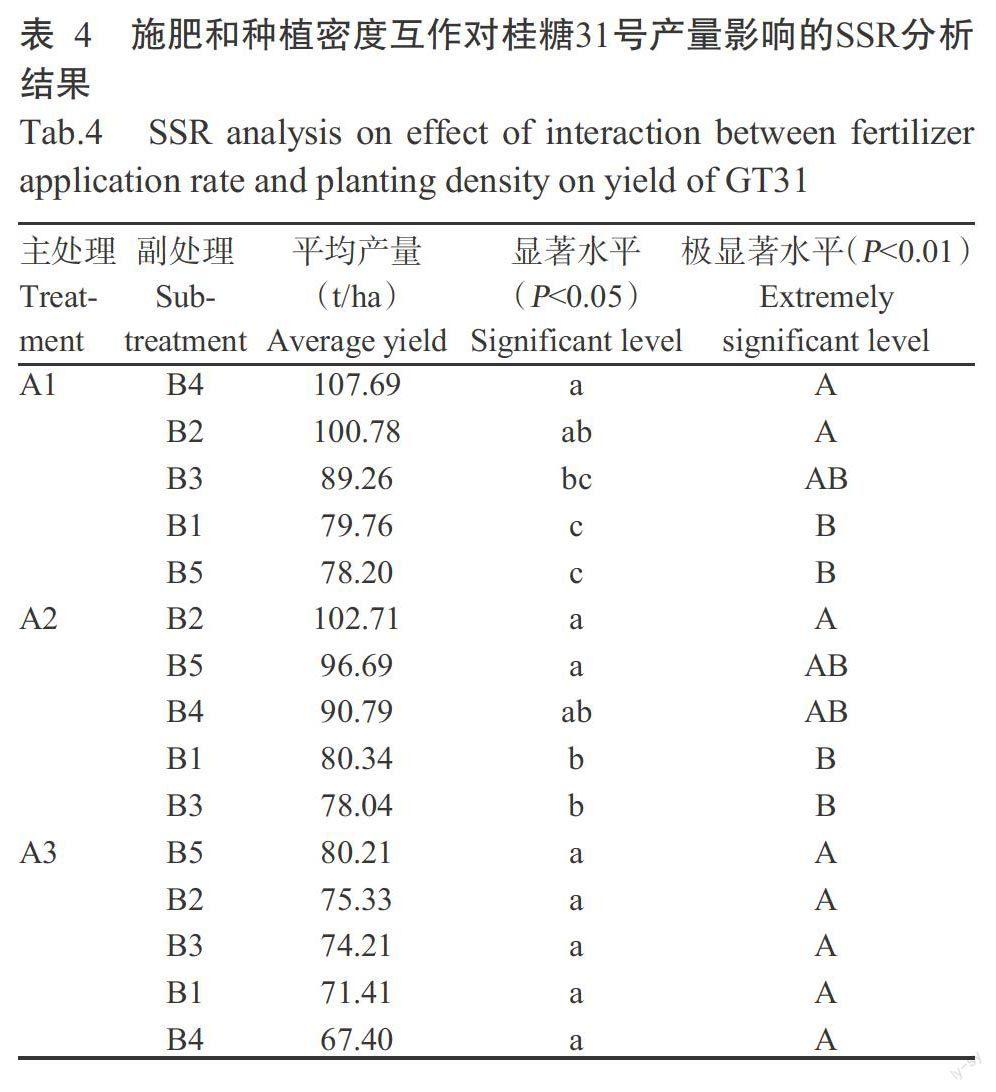

2. 1. 3 施肥與種植密度互作對桂糖31號產量的影響 由表4可以看出,在高肥A1作用下,中高密度B4的桂糖31號平均產量最高,其次是中低密度B2,二者間差異不顯著,平均產量均在100.00 t/ha以上,與低密度B1和高密度B5的平均產量差異達極顯著水平。在中肥A2作用下,高密度B2的平均產量最高,為102.71 t/ha,與低密度B1、中密度B3差異極顯著,與中低密度B4、中高密度B5差異不顯著。在低肥A3作用下,各種植密度的平均產量均較低,且相互間差異不顯著。

2. 1. 4 互作效應分析 從表5可以看出,桂糖31號產量最高的3個處理組合是A1B4、A2B2和A1B2,平均產量均在100.00 t/ha以上,且相互間無顯著差異,即桂糖31號的最佳高產栽培模式:高肥A1(N 379.5 kg/ha、P2O5 472.5 kg/ha、K2O 300.0 kg/ha)×中高密度B4(12.0萬芽/ha),中肥A2(N 241.5 kg/ha、P2O5 270.0 kg/ha、K2O 135.0 kg/ha)×中低密度B2(9.0萬芽/ha),高肥A1(N 379.5 kg/ha、P2O5 472.5 kg/ha、K2O 300.0 kg/ha)×中低密度B2(9.0萬芽/ha)。

2. 1. 5 經濟效益分析 從表5可以看出,產量高的經濟效益不一定最佳。從肥料投入的角度計算成本,組合A1B4的桂糖31號產量最高,但綜合效益排位第二;組合A2B2的產量雖排位第二,但綜合效益排在第一位,說明要使桂糖31號達到高產高效,保持中等施肥水平(N 241.5 kg/ha、P2O5 270.0 kg/ha、K2O 135.0 kg/ha)和中低種植密度(9.0萬芽/ha)即可。

2. 2 施肥和密度對桂糖31號主要經濟性狀的影響

2. 2. 1 對主要經濟性狀的影響 從表6可以看出,產量構成因素中有效莖數與施肥量存在很大關系,中肥A2作用下,桂糖31號的有效莖數最多,其次是高肥A1,最少的是低肥A3,分別為64039.92、63285.57和60526.26條/ha,說明中肥才是桂糖31號的最佳施肥水平。種植密度也會對有效莖數造成一定影響,以中高密度B4處理的有效莖數最多,達66501.46條/ha,其次是B5,有效莖數為66137.53條/ha,低密度B1的有效莖數最少,僅59718.98條/ha,即桂糖31號的種植密度宜控制在12.0萬芽/ha左右。

莖徑也是甘蔗產量構成因素之一。隨著施肥量的增加,甘蔗莖徑逐漸增粗,但在高肥和中肥水平間的變化不明顯;5個種植密度中,中低密度B2的莖徑最粗(29.12 mm),最細的中高密度B4(27.94 mm)。甘蔗株高與施肥的關系也隨著施肥量的增加而增加,但增幅相差不明顯;種植密度和株高生長的規律性不明顯,以B2和B3的株高比較接近,且較高,分別為224.23和224.19 cm。不同施肥量和種植密度對蔗糖分的影響變化不明顯,中肥處理的蔗糖分高于高肥和低肥處理;低密度B1的蔗糖分最高,為13.90%,蔗糖分最低的是中密度B3,僅13.48%(表6)。決定單莖重的因素是產量和有效莖數,以高肥A1的單莖重最重,隨著施肥量的降低,產量變低的同時單莖重變輕;種植密度方面,以中高密度B4的單莖重最重。單位糖含量與產量和蔗糖分有關,由于蔗糖分在各處理中變化不明顯,因此影響單位糖含量的主要因素是產量,其變化規律與甘蔗產量一致,即隨施肥量增加而增加,且種植密度在12.0萬芽/ha時糖含量最高。

對本研究中15個處理的主要經濟性狀進行分析,得出其標準差和變異系數(表6),其中,變異系數較小的是蔗糖分和莖徑,變異系數較大的除產量和糖含量外,還有有效莖和單莖重。變異系數越大,越易受栽培措施調控。通過計算得出各性狀與產量間的相關方程為:

Y=106.6181+0.0003X1-0.2095X2+0.0072X3-5.5068

X4+13.0399X5+5.7896X6(R=0.9999)

式中,Y表示產量,X1表示有效莖,X2表示莖徑,X3表示株高,X4表示蔗糖分,X5表示單莖重,X6表示糖含量。

2. 2. 2 各主要經濟性狀的相關分析與通徑分析 從表7可以看出,有效莖數與株高、蔗糖分間的相關系數較小,且呈負相關,與莖徑、單莖重相關系數也較小,未達顯著水平;與糖含量和產量的相關系數較大,且均達顯著水平(P<0.05,下同);單莖重與糖含量和產量的相關系數較大,且達顯著水平;莖徑與株高、株高與單莖重間的相關系數較大,均達顯著水平。說明對桂糖31號產量影響較顯著的性狀是有效莖數和單莖重。

通徑分析結果(表8)表明,在直接通徑分析中糖含量的通徑系數較大,其次是有效莖和單莖重,莖徑、株高、蔗糖分的直接通徑系數均較小。在間接通徑分析中,各性狀通過糖含量的通徑系數較大,而通過其他性狀的通徑系數很小。本通徑分析的決定系數為0.99999,剩余通徑系數為0.00300,說明與產量相關的性狀已基本上被篩選出來。

3 討論

新品種的推廣必須有配套的栽培技術措施(李奇偉等,2009)。甘蔗品種不同,施肥量對其產量及產量構成因素的影響也不同。本研究結果表明,施肥量對桂糖31號產量的影響以高施肥量1152.0 kg/ha(N∶P2O5∶K2O=1.00∶1.25∶0.79)的產量最高,中肥施肥量646.5 kg/ha(N∶P2O5∶K2O=1.00∶1.12∶0.56)居中,低施肥量328.5 kg/ha(N∶P2O5∶K2O=1.00∶1.20∶0.87)最低。許樹寧等(2012)研究發現,新臺糖22號在施肥量956.25 kg/ha(N∶P2O5∶K2O=12∶6∶7)處理下的產蔗量最高,極顯著高于低施肥處理(506.25 kg/ha)和不施肥處理。段維興等(2012)研究發現,低施肥量562.5 kg/ha(N∶P2O5∶K2O=12∶6∶7)處理下桂糖29號產量最高,但與高施肥量(1315.5 kg/ha)和中施肥量(937.5 kg/ha)差異不顯著。劉曉靜等(2012)研究發現,桂糖21號、桂糖26號、桂糖27號和桂糖28號在低施肥量769.11 kg/ha(N∶P2O5∶K2O=1.00∶0.23∶0.33)下的產量最高。本研究結果與段維興等(2012)、劉曉靜等(2012)的研究結果存在差異,其原因可能與土壤肥力及施用肥料中N、P、K含量不同有關。

甘蔗單位面積有效莖數是影響其產量的重要因素,除與品種、栽培管理等有關外,還與下種量(種植密度)有關。本研究結果表明,桂糖31號在5個種植密度下的有效莖數排序為B4>B5>B2>B3>B1,而產量排序為B4>B2>B5>B3>B1,有效莖數量與產量高低呈正相關。陸建勛等(2010)對桂糖21號、桂糖26號、桂糖27號和桂糖28號的研究發現,桂糖21號在種植密度15.0萬芽/ha下的單位有效莖數最多,產蔗量和含糖量也最高,本研究結果與其相似。段維興等(2012)研究發現,種植密度在9.0萬芽/ha時桂糖29號產量最高,且單位有效莖數與產量呈正相關,本研究結果與其略有差異,原因可能與桂糖29號分蘗率過高、成莖率高有關。

甘蔗生產最終目標是提高經濟效益,即收益最大化。綜合本研究結果來看,高肥A1和中高密度B4栽培模式下的甘蔗產量最高,但綜合效益不是最佳;A2B2處理組合的產量雖然排位第二,但綜合效益排第一位。因此,桂糖31號在生產中以選擇中肥A2(N 241.5 kg/ha、P2O5 270.0 kg/ha、K2O 135.0 kg/ha)×中低密度B2(9.0萬芽/ha)為宜。

4 結論

施肥水平和種植密度均為影響甘蔗產量的主要因素,實際生產中桂糖31號最適宜的施肥量為N 241.5 kg/ha、P2O5 270.0 kg/ha、K2O 135.0 kg/ha,適宜種植密度為9.0萬芽/ha。

參考文獻:

陳玉水,張樹河,吳水金. 2008. 合理密植是甘蔗增產的技術關鍵[J]. 中國糖料,(1):55-56.

Chen Y S,Zhang S H,Wu S J. 2008. Rational close planting forincreasing sugarcane yield[J]. Sugar Crops of China,(1):55-56.

段維興,劉許輝,楊海霞,張榮華,高軼靜,王澤平,羅霆,宋煥忠,張革民,方鋒學. 2012. 施肥量與種植密度對桂糖29號產量及構成因素的影響[J]. 南方農業學報,43(8):1145-1148.

Duan W X,Liu X H,Yang H X,Zhang R H,Gao Y J,Wang Z P,Luo T,Song H Z,Zhang G M,Fang F X. 2012. Effects of fertilizer rate and planting density on yield and its components of GT29[J]. Journal of Southern Agriculture,43(8):1145-1148.

蓋鈞鎰. 2001. 試驗統計方法[M]. 北京: 中國農業出版社.

Gai J Y. 2001. Statistic Methods of Test[M]. Beijing:China Agriculture Press.

蔣雄英,陳桂芬,尹輝,楊曙,顧明華,黎曉峰. 2014. 硅肥對甘蔗的生長、產量和品質的影響[J]. 西南農業學報,27(6):2460-2464.

Jiang X Y,Chen G F,Yin H,Yang S,Gu M H,Li X F. 2014. Effects of silicon fertilization on growth,yield and quality of sugarcane[J]. Southwest China Journal of Agricultural Sciences,27(6):2460-2464.

藍立斌,陳超君,米超,羅藝,梁和,王愛華,韋玉奇. 2011. 不同施氮方式對甘蔗生理生化性狀的影響[J]. 南方農業學報,42(1):26-29.

Lan L B,Chen C J,Mi C,Luo Y,Liang H,Wang A H,Wei Y Q. 2011. Effect of different application methods of nitrogenfertilizer on some physio-biochemical parameters in sugarcane[J]. Guangxi Agricultural Sciences,42(1):26-29.

黎煥光,譚裕模,譚芳,王倫旺,楊榮仲,劉曉靜. 2011. 強宿根性豐產高糖甘蔗新品種桂糖31號的選育[J]. 種子,30(8):116-118.

Li H G, Tan Y M, Tan F, Wang L W, Yang R Z, Liu X J. 2011. Breeding of new sugarcane variety Guitang 31 with high productivity and sugar content and ratoon ability[J]. Seed, 30(8): 116-118.

李奇偉, 安玉興, 黃振瑞, 楊俊賢. 2009. 優質糖料蔗生產技術關鍵與新技術應用[J]. 甘蔗糖業,(3): 1-6.

Li Q W, An Y X, Huang Z R, Yang J X. 2009. The key technology on high quality commertcail sugarcane production[J]. Sugarcane and Canesugar,(3): 1-6.

林良文,譚青山,葉燕萍,孟麗萍,申章佑,蔣洪濤. 2010. 不同下種方式和種植密度對新臺糖22號群體結構及經濟性狀的影響試驗[J]. 廣西農業科學,41(1):11-13.

Lin L W,Tan Q S,Ye Y P,Meng L P,Shen Z Y,Jiang H T. 2010. Effects of different planting methods and plantingdensities on population substructure and economic traits of sugarcane variety ROC22[J]. Guangxi Agricultural Sciences,41(1):11-13.

劉曉靜,鄧展云,劉海斌,李鳴,陸建勛,徐林,賢武. 2012. 不同施肥處理對甘蔗新品種農藝性狀的影響[J]. 中國糖料,(1):25-26.

Liu X J,Deng Z Y,Liu H B,Li M,Lu J X,Xu L,Xian W. 2012. Effect of different fertilization treatment on agronomic traitsof sugarcane variety[J]. Sugar Crops of China,(1):25-26.

劉子凡,林電,仲緯,李授洹. 2006. 氮肥與種植行距對甘蔗產量的影響[J]. 中國糖料,(1):36-45.

Liu Z F,Lin D,Zhong W,Li S H. 2006. Effect of applying ferti-lizer and planting row distance on sugarcane yield[J]. Sugar Crops of China,(1):36-45.

陸建勛,鄧展云,劉曉靜,李鳴,徐林,賢武,劉海斌. 2010. 不同種植密度對桂糖系列甘蔗新品種農藝性狀及產量的影響[J]. 廣西農業科學,41(11):1170-1172.

Lu J X,Deng Z Y,Liu X J,Li M,Xu L,Xian W,Liu H B. 2010. Effects of different planting densities on yield and agronomic characters of Guitang series sugarcane varieties[J]. Guangxi Agricultural Sciences,41(11):1170-1172.

陸章流. 2006. 單位面積甘蔗產量與有效莖數的關系初探[J].廣西蔗糖,(3):19-21.

Lu Z L. 2006. Relationship between sugarcane yield per unit area and effective stem number[J]. Guangxi Sugarcane & Canesugar,(3):19-21.

唐啟義, 馮明光. 2006. DPS數據處理系統[M]. 北京: 科技出版社.

Tang Q Y,Feng M G. 2006. DPS Data Processing System[M]. Beijing:Science and Technology Press.

許樹寧,方鋒學,唐仕云,王維贊,何寒,黃家雍,梁闐,羅亞偉. 2012. 不同施肥量對甘蔗產量和蔗糖分的影響[J]. 現代農業科技,(19): 9-10.

Xu S N, Fang F X, Tang S Y, Wang W Z, He H, Huang J Y, Liang T, Luo Y W. 2012. Effects of different fertilizer application on cane yield and sugar content in sugarcane[J]. Modern Agricultural Science and Technology,(19):9-10.

曾維賓,劉永賢,梁鴻寧. 2012. 桂中蔗區不同施氮水平對甘蔗生長與產量的影響[J]. 廣東農業科學,39(5):62-64.

Zeng W B,Liu Y X,Liang H N. 2012. Effects of differentdosages of N fertilization on agronomic traits and yield of Sugarcane in middle area of Guangxi[J]. Guangdong Agricultural Sciences,39(5):62-64.

周正邦,龔德勇,易代勇,劉凡值,謝惠玨. 2004. 4個甘蔗新品種田間氮肥敏感性試驗[J]. 貴州農業科學,32(5):69-70.

Zhou Z B,Gong D Y,Yi D Y,Liu F Z,Xie H J. 2004. Preliminary results of N sensitivity on four new sugarcane varie-

tiesin field[J]. Guizhou Agricultural Sciences,32(5):69-70.

(責任編輯 鄧慧靈)