舒伯特鋼琴即興曲作品142第一首的結構特征與演奏分析

張心娜

摘 要:弗朗茲·舒伯特(Franz Schubert,1797—1828),是19世紀最偉大的作曲家之一,他的創作風格鮮明、多變,不僅在藝術歌曲領域取得了卓越的成績,還在奏鳴曲、交響樂、弦樂重奏等方面凸顯出超凡的個人魅力。其中,器樂類小品——即興曲,更是開辟了浪漫主義鋼琴小品的先河。舒伯特的音樂旋律舒展流暢、體裁優雅精致,與民間音樂保持著密切的聯系,既有古典主義的簡潔嚴謹又有浪漫主義的詩情畫意。本文以具有浪漫主義色彩的鋼琴作品即興曲OP142第一首為研究對象,從創作背景、特征、演奏技巧等幾個方面,對其進行闡述和分析,希望可以通過學習和研究,更全面地了解西方音樂是如何從古典向浪漫主義過渡的。

關鍵詞:即興曲 曲式結構 演奏技巧

一、 曲式結構與作品分析

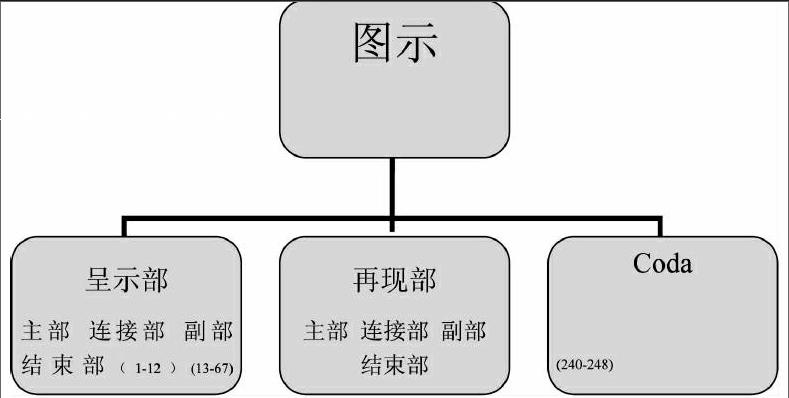

這首作品篇幅較長,為無展開的奏鳴曲式。音樂情緒復雜多變,時而委婉、時而激動。從這些創作手法上,我們不難看出舒伯特作為19世紀早期浪漫主義作曲家在創作思想上和創作理念上的革新精神。這首即興曲,舒伯特雖刻意保持了原有奏鳴曲式的基礎框架,但卻對其內部結構及規模等要素進行了調整。在整個呈示部中,除了用極富浪漫主義色彩的和聲進行創作之外,還用不尋常的、體積超大的連接部和副部來彰顯其特有的浪漫主義情懷。

1.呈示部(1-128)

整個呈示部由主、連、副、結,四個部分組成。舒伯特用一個帶有裝飾音的柱式和弦將當時流行的音樂元素及主部主題的調式調性展現出來,之后又用一串下行排列的“音階式”附點音型將整個主部音樂引向半終止。最后,用速度和情緒上的變化制造出一種緊張的氣氛,為連接部中出現的舒緩情緒埋下伏筆。

連接部從第13小節開始,到第67小節結束,作曲家用了54個小節使這個規模龐大的連接部與其他部分形成不對稱關系,并用不同的織體來表現其不同的階段性,具體可分為四個階段。

第一階段由交替的16分音符構成,這種16 分音符與左手柱式和弦共同描繪出穩定、有象征意思的和聲效果;音樂情緒上并沒有較大的起伏,主要為第二階段的變化重現做鋪墊工作。

第二階段可以說是第一階段的升華,材料與第一階段相同,但是作曲家在第二階段開頭處,將整個音位提高了三度,并用“模進”的創作手法使整個旋律呈現出“螺旋式”上升的姿態。舒伯特用這種創作手法,使音樂的色彩不斷的產生著變化,一方面表現了他在同一問題上反復糾結的心態,一方面又充分的調動了聽眾的好奇心。第22至29小節,作曲家用單音排列取代原有的柱式和旋,用這種方法使左、右手形成了兩個平行的聲部,并用不同的音樂材料使得兩個平行的聲部可以各自講述不同的音樂內容,其和聲色彩也由之前的渾然一體轉成現在的清晰可見。彈奏時,我們除了要注意手指觸鍵的準確性之外,還要注意踏板的應用,要根據樂句的起伏和劇情的需要做及時的調整。

第三階段中,作曲家用明顯的強弱對比使整個音樂變得躁動不安,就像是自述一般,時而表現出對生活的美好向往,時而又爆發出對社會、對現實的抵抗與憤怒。整個第三階段中,除上述特征之外,我們還應該注意到的是,這是一個多聲部、縱、橫雙向運行的段落,其“層次感”類似于巴赫的復調音樂,這就要求我們在演奏時,除了要表現出激動的情緒之外,還要注重聲部的運行和樂句的劃分,力求可以從縱、橫兩個方面完成整個段落的立體化進程。

第四階段與第三階段聯系的比較緊密,雖然作曲家依然使用了第三階段中的材料,但由于速度和力度的變化,使得整個音樂聽起來溫柔、顯得和藹可親,仿佛是上帝正在以親切的語氣開解舒伯特一樣。最后,舒伯特用下行分解式和弦使整個連接部平穩、和諧的結束在第67小節上。

副部主題的規模與連接部相似,可分為三個部分。其中,第一與第二部分幾乎完全相同,但是小節數有所不同。作曲家在第一部分中選用8+8的結構來進行創作,而第二部分則變成了8+6,這種不規則的變化不僅在結構上打破了古典奏鳴曲式的傳統,還在創作理念上凸顯出強烈的浪漫主義色彩。整個副部中,右手始終處于中聲區,用均勻而搖曳的16分音符來充當伴奏聲部,而左手則迂回在高、低音聲區,將旋律聲部的兩個音樂形象清楚的展現出來。這一部分中,作曲家除了在原有材料基礎上進行變化性發展之外,還用新的織體使整個音樂情緒從躁動不安轉為寧靜祥和,并最終結束在降A大調上。

整個結束部更象是副部的重復,結構短小、材料和音樂情緒都沒有明顯的變化,作曲家只是在結尾處用連接部中的下行分解式和弦來表示音樂正在漸漸的遠去,并在最后一小節上引出再現部。

2.再現部

再現部的創作從旋律、織體、演奏技巧等幾個方面來分析,幾乎完全與呈示部相同,但是調式調性產生了劇烈的變化,嚴格按照古典奏鳴曲在調性上的要求進行的創作。筆者認為,這種創作手法不僅體現了調性回歸的原則,還展現了舒伯特游走在古典與浪漫主義之間,特殊的思維方式。

分析完全曲的曲式結構之后,我們對這首即興曲的基本框架及整體布局有了充分的了解,下面筆者就將結合以上基本內容來淺析一下該首即興曲的演奏技巧。

二、 演奏技巧分析

這首即興曲從演奏技巧和難易程度上來說,比其他幾首即興曲要稍復雜一些,一般要求演奏者具有中、高級以上的演奏水平,其中觸鍵和踏板的應用十分復雜,所以筆者準備以這兩方面問題為核心內容進行闡述和分析,力求可以解決在演奏中遇到的困難,使音樂與技巧可以更好地融合在一起。

1.觸鍵

該首即興曲中多次出現三連音、八度音、裝飾音及同音反復等音型,這些音型不僅是民族民間音樂的體現,也是舒伯特創作特征的標志。古典主義時期單一、垂直的觸鍵方法已經不能滿足浪漫主義作曲家的要求,為了讓音樂能夠更好的表達浪漫主義思想,作曲家們開始采用新的觸鍵方法來挖掘千變萬化的音色,使鋼琴音樂顯得更加細膩、更具有歌唱性。

(1)八度音

八度音是本曲呈示部與再現部的重要組成元素,舒伯特使用大量的八度音符進行創作,意圖用這種音型來尋求力度和色彩上的變化,并用下行二度的排列方式結合小連線,使兩兩一組的八分音符迸發出短促、有力的音響效果。彈奏時肩部、肘部、腕部的力量要上、下貫通,觸鍵動作要迅速,不能猶豫或者呆滯。之后馬上調整手部動作,利用以手腕為軸心、用指尖“輕抓”琴鍵的彈奏方法,將一串由小字一組逐步向小字組前行的八度音符彈奏出來。動作運行時,肩膀和前臂要控制力量的分配和觸鍵的速度,不能將所有的力量在瞬間全部推送出去,而是要像“蜻蜓點水”一樣在琴鍵上“點奏”,這種方式彈奏出來的聲音即清晰又微弱,不僅可以表達出作曲家的創作意圖,還可以為下一階段新材料的出現做鋪墊工作。

(2)三度音

雙音彈奏對于每一位演奏者來說都是困難的,長短不一的五個手指要被分成兩兩一組,彈奏時不僅要考慮觸鍵整齊的問題,還要考慮每兩個音符在行進過程中主次化分及連貫性等問題,這對于演奏者來說無疑是個不小的挑戰。

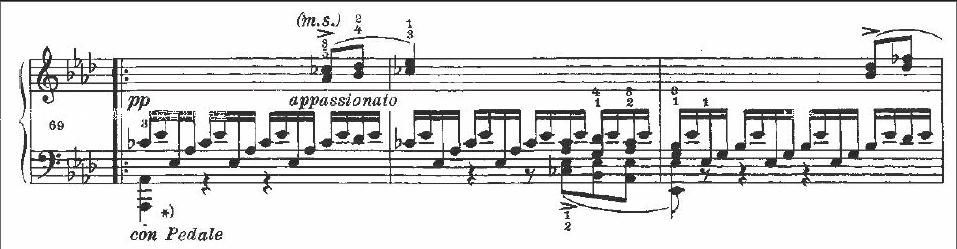

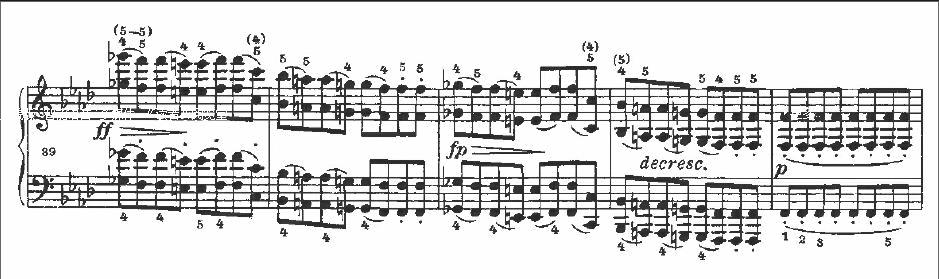

本曲呈示部第69-74小節,83-89小節中出現的雙音連奏,就是這種難易程度較高、層次運行較復雜的類型。它實際上扮演兩個不同的音樂角色,作曲家要求我們用同一只手不間斷的跨越兩個音區去完成這個任務,為了使音樂的形象更加逼真,筆者建議在低音區彈奏雙音時要突出下行音符,在高音區彈奏雙音時要突出上行音符。這樣做不僅可以按照作曲家的要求完成這個復雜的任務,還可以準確地將雙音分為兩個聲部,拉大它們之間的距離感。

(3)和弦音

古典與現代主義作曲家都避免使用過多的、連續的和弦音進行創作,但是在19世紀浪漫主義鋼琴作品中,和弦的使用卻隨處可見。雖無資料顯示浪漫主義作曲家是受舒伯特創作的影響,大量使用這些和弦音進行創作的,但筆者認為舒伯特這樣獨特的創作手法一定對后來的浪漫主義作曲家有深厚的影響。本曲中舒伯特用同音和弦來繪制和聲上的色彩,來固定音樂中的形象。為了使每一個和弦音都能擁有好的音質,筆者建議首先應進行“分拆式”練習。顧名思義,“分拆式”練習,就是將和弦音拆開,像彈奏單音一樣進行練習并傾聽它們的聲音,待音質醇厚、閃爍鉆石般光亮之后再整合起來進行彈奏。這種練習方法不僅能夠提升和弦音的質感,還可以幫助我們分析其中的線路與線條。和弦連接的線條一般可分為縱、橫兩個方向。縱向運動的線條一般凸顯音樂的和聲效果,具有立體性感覺;而橫向運動的線條則往往具有敘述性,常被認定為是樂曲的旋律聲部。分析和弦中的線條,對于每一位演奏者來說都是非常重要的,它是保留原有創作意圖,幫助我們完成二度創作必不可少的重要環節。在實際應用中,不僅可以幫助我們解決虛實不當、主次不分的問題,還可以幫助我們提升演奏的效果并增強演奏的自信心。

(4)裝飾音

裝飾音的種類很多,包括顫音、回音、波音、倚音、小琶音等等,舒伯特8首即興曲中幾乎全部涉獵這些裝飾音,在作品142之1中舒伯特更是鐘情于“小琶音”和“回音”這兩種類型,他用小琶音及附點音型來完成整個主部主題的創作,并用回音將主部主題加以變化性發展,使整個音樂聽起來有撥弦樂器和打擊樂器的音響效果。本節中要特別提醒的是,彈奏回音時不能隨心所欲,要根據作品的具體要求來決定回音的起、始方向。因為不同時期的作曲家、不同時期的音樂作品對于回音的彈奏方法及要求也有所不同。例如,在彈奏本曲第7小節時,回音就應該從本音上開始,向上做回型環繞,而不是向下進行環繞,因為這種向上環繞的彈奏方法,更符合舒伯特音樂發展的方向,可以幫助我們更加輕松的表現出音樂的流暢性;反之則會阻礙音樂的長足發展、影響音樂的聽覺效果。

(5)重復音

重復音一般可分為單音重復、雙音重復等類型,單音重復通常指“輪指”練習,彈奏時用掌關節帶動手指快速輪換擊鍵,要求手腕、手臂放松,彈奏具有顆粒性。雙音重復一般應用在樂曲的伴奏聲部,彈奏時要控制觸鍵的力度,不能快慢不均、凹凸不平,更不能毫無理由、毫無控制的突出某一個音符。例如,在彈奏本曲呈示部第13-21小節,再現部141-144小節時,我們就應該遵循這個原則把握好觸鍵的強度和力度,力求用手腕來阻斷整個手臂的力量,并配合手指輕擊鍵盤的做法,營造出神秘、安靜的音響效果。

以上所闡述的音樂類型、技術動作及個人看法雖然種類繁多,難易程度參差不齊,但筆者認為它們最終都是為樂曲的歌唱性、敘述性而服務的。所以每一個音符,每一個動作都不能小視,必須進行不斷的研究和反復的練習,只有這樣我們才可以更加準確的表達出音樂的風格,才能將鋼琴音樂的特質以優雅的姿態展現出來。

2.踏板

在19世紀初期,鋼琴雖得到了改進和發展,但整體音響效果與現代鋼琴仍無法比擬,特別是踏板這個裝置,幾經周折之后才終于可以將手指無法保留的音符借助機械原理延長并連接起來。舒伯特的鋼琴音樂雖不是為現代鋼琴而作,但是它已經在現代鋼琴上被演繹,所以筆者認為適當、合理的使用踏板是學習和演奏舒伯特鋼琴小品必不可少的一部分。下面,筆者就將結合本首即興曲的音樂色彩及和聲變化等特點來闡述一下踏板的具體使用方法。

(1)音后踏板(延音踏板)

音后踏板又叫延音踏板,當兩個音符或者兩個和弦要用一個無縫隙的、不模糊的音效連接起來時,就要使用這種踏板。這種踏板在樂曲中的應用十分廣泛,大家一般用他來增強旋律的色彩和音樂的混聲效果。本首即興曲中,筆者在呈示部、展開部中多次使用這種踏板,用它來凸顯旋律的抒情性和歌唱性。在使用這種踏板的時候,我們要注意聆聽并隨時調整它與旋律聲部之間的關系,避免出現過度混聲,或者渾濁的音響效果,因為這種踏板的實際操作難度較大,稍不留意便會破壞整個音樂的起伏及清晰程度。所以,筆者建議大家,在使用這種踏板的時候一定要結合具體情況進行反復練習,只有這樣我們才可以駕馭它,才可以使它為我們的音樂增光添色。

(2)節奏踏板(同音踏板)

節奏踏板是一種與音符同時起落,并依據不同節奏類型進行不斷變化的應用方法,它具有機制、靈活的特點,在彈奏中常常被用來表現生動、活潑的氣息,是我們完成重音(﹥)、突強(sf)等音響效果的最佳選擇。筆者在本曲連接部和副部中用這種踏板來配合小連線及同音反復,使短小、急促的音符得到滋潤,并用這種方法使音樂的震撼效果得到最大化的發揮。

(3)旋律踏板

顧名思義,根據旋律的走向和劃分來使用踏板即被稱為是旋律踏板。這種旋律踏板的使用隨著旋律線條的變換而變更,在實際操作中與節奏踏板有異曲同工之處。彈奏時,演奏者必須清楚旋律線條的起、始位置,并根據旋律的走向及時調整踏板的使用方法,做增加或者減弱的處理。本曲呈示部第68小節至再現部,筆者大量使用了這種踏板,意圖用這它來增加和聲的效果及旋律的連貫性。

眾所周知,每一臺鋼琴踏板的深度及靈敏度都是不同的,所以踏板的使用方法也不是三言兩語就能參透的,這個復雜的過程需要我們結合自身的情況,根據樂曲的發展及踏板的特征來做科學的應用和細致的調整,每一個動作都必須經過悉心的研究和反復的磨練才能最終成為有效音樂的一部分。所以筆者建議大家,在學習和演奏這首即興曲之前一定要做好準備工作,使曲式結構、演奏技巧與踏板應用等環節可以有效的結合一起,充分發揮它們的職能性,為呈現“舒伯特”式浪漫主義音樂做好準備。

結論:舒伯特用短暫的一生為世人留下了豐富的音樂遺產,是非常值得我們愛戴的一位音樂家。誠如舒曼贊美舒伯特的那句話“他的那支筆包含月光和火焰”一樣,他的音樂不僅多情而且新穎。本文從曲式結構、演奏技巧及音樂語言等方面著手,解讀“舒伯特”式浪漫主義抒情特質,并通過一系列的研究和學習,對西方音樂是如何從古典向浪漫過度的,有了更深刻的了解和體會。筆者希望這篇文章可以對喜愛舒伯特音樂的人們起到拋磚引玉的作用,也希望可以有更多的人們加入到探索舒伯特音樂的隊伍中去。最后,讓我們以一顆誠摯的心去聆聽、去感受舒伯特的音樂吧。

參考文獻:

[1]蔡良玉.西方音樂文化[M].人民音樂出版社,1999.

[2]錢亦平,王丹丹.西方音樂體裁及形式的演進 [M].上海音樂出版社,2005.

[3]蔡良玉.西方音樂文化[M]. 人民音樂出版社,1999.

[4]約瑟夫·班諾維茨.鋼琴踏板法指導[M]. 上海音樂出版社,1992.

[5]李超.聲樂藝術發展史[M].中央音樂學院出版社.2011.

[6]趙曉生.鋼琴演奏之道[M].上海興界圖書出版公司,1999.

[7]沈旋,谷文嫻,陶辛.西方音樂史簡編[M]. 上海音樂出版社,1999.

[8]楊儒懷.音樂的分析與創作[M]. 人民音樂出版社,2003.

作者單位:沈陽音樂學院藝術學院