婚姻的困境與突圍

——基于緬甸抱村婚姻變遷的人類學考察

鐘小鑫

(云南大學西南邊疆少數民族研究中心 昆明 650091)

?

婚姻的困境與突圍

——基于緬甸抱村婚姻變遷的人類學考察

鐘小鑫

(云南大學西南邊疆少數民族研究中心昆明 650091)

[關鍵詞]緬甸;緬族;婚姻變遷;民族主義;佛教;互聯網

[摘要]在緬族的傳統文化中,婚戀自由、性別平等的觀念一直被著重強調,也常被人類學家所稱道。但在過去的二三十年中,緬族的婚姻遭遇了許多困境,具體表現在婚姻結合越來越困難,適婚男女的獨身率越來越高,并且由此引發出許多個人和社會問題。通過在緬甸抱村長期的田野調查,筆者發現這一困境與緬族民族主義復興、佛教轉向等原因有著密切的關聯。近年來,隨著互聯網及移動設備在緬甸鄉村社會的普及,基于網戀的新型婚姻模式在某種程度上成為解決這一困境的途徑。

Abstract:In the traditional culture of Burmese, the conceptions of free marriage and gender equality have always been emphasized, while the stable, sustainable and healthy marriage culture of the Burmese people has also been appreciated a lot by anthropologists. However, in the past twenty or thirty years, the Burmese marriage has encountered many predicaments, which specifically show in the increasing difficulty of marriage contracts and the increasing high rate of single marriageable people, which have led to many personal and social problems. Through long-term field work at Bao Village in Myanmar, I found that this predicament has close relations with the revival of Burmese ethnicity, Buddhism turn and so on. In recent years, as the prevalence of Internet and mobile devices in the rural society of Myanmar, a new marital pattern based on Internet dating has become in certain senses an effective way to solve this predicament.

引言

在過去的二三十年間,緬甸人的婚姻遭遇了重要轉型,具體表現在婚齡被不斷推遲,婚姻結合越來越困難,獨身主義盛行,生育率下降等。這種轉變引起了學界的關注。人口學家葛文·瓊斯(Gavin W. Jones)在2007年的一項研究中指出,1970年,在緬甸30-44歲的女性群體中,未婚率是15.5%,而2000年,這一數據已經躥升至40.7%,25-34歲間的未婚男女比例達到33.1%[1]。與其他社會比較,緬甸在1970年的數據還處于世界的平均水平,但是到2000年時,未婚率已經遠遠超出了世界平均水平。針對這一現象,筆者于2013年12月開始在緬甸抱村從事田野工作,至今在抱村的實地考察已經累計超過一年。在此過程中,筆者曾有一個月的時間在抱村的寺廟中剃度為僧,還俗后便與村民同吃同住同勞動,習得了緬甸語。調查以參與觀察為主要方式,也運用了非結構性訪談的方法。抱村隸屬曼德勒省彬烏倫縣賓撒鎮,位于緬甸的中北部,是一個已有100多年歷史的典型的緬族村落。根據2013年的抱村人口統計,全村有394人,共84戶,除一戶為克欽族,其余皆為緬族,普遍信奉南傳佛教。全村17歲以上的男性未婚率為24.3%,女性則達32.7%*根據緬族文化,17歲的青年男女開始進入適婚期。。在與抱村村民共同生活的過程中,筆者發現婚姻困境確實是村民們面對的一個重要問題。

對于這種現象,葛文·瓊斯認為其原因主要在于緬甸經濟的不景氣,人們對于婚姻缺乏信心,加之信奉佛教的女性對于離婚的恐懼,使她們在婚姻面前猶豫不決;另外,最近二三十年以來,緬甸高等教育機會的增加也促進了獨身主義的盛行[2]。筆者通過在抱村的田野調查發現,上述因素并非造成緬族婚姻困境的最深層次的原因。緬族女性在面對離婚時并沒有太多的負擔,許多注重性別平等的社會都表現出這樣的情形。關于經濟與婚姻以及教育與獨身主義的觀點,則無法解釋為什么在緬甸的鄉村社會中,經濟和教育并沒有發生本質性的變化,但獨身主義卻開始盛行的現象。本文認為,婚姻的困境是特定歷史的產物,其與最近二三十年以來緬甸的民族主義復興、佛教轉向等因素密切相關。

一緬族傳統婚戀模式

(一)公共活動——作為開展戀情的核心場所

緬族是一個普遍信奉南傳佛教的民族,日常生活中充滿了圍繞佛教而展開的各種公共活動,幾乎每個月都有一次重大的節慶,而且人們還會不定期舉行各種大大小小的布施(緬語發音:a-hlu)活動。在類似于節慶、布施、婚禮、葬禮等公共性的活動中,未婚男女*一般是17歲及以上的未婚男女。需積極參與其中,并且有著特殊的任務。緬語稱未婚男性為“盧驃”(lubyo),稱未婚女性為“阿驃”(ahpyo)。村落中所有的盧驃組成一個未婚男性團體,相應地阿驃也組成一個未婚女性團體,這兩個未婚的性別團體都設有一個頭領,分別叫“盧驃紀”(lubyokyi:)和“阿驃紀”(ahpyokyi:)。在村落中的所有公共活動中,盧驃紀負責召集所有的未婚男青年,并給他們分配任務,阿驃紀則負責召集所有的未婚女青年,并給她們分配任務。盧驃團體最主要的任務是給公共活動中的來賓(包括本村的及外村的)提供點心,最常見的有拌茶葉、水果、米糕等;阿驃團體則主要給來賓倒茶水。每當有一個盧驃或阿驃要結婚,要離開他(她)自己的未婚團體時,他(她)就要向這一團體交納一定數額的錢。在筆者所調查的抱村,這筆錢的數目是三萬緬幣(現在折合人民幣約150元),這些錢由盧驃紀或阿驃紀管理,主要用于購買公共活動需要的水壺、茶杯、果盤等等。

美國人類學家朱恩·納什(June Nash)和曼寧·納什(Manning Nash)在他們的研究中提及緬族公共活動中的未婚團體現象,認為未婚男女在社會中有著特定的角色,在公共生活中起著重要的作用,因此,單身并不受到歧視,從而認為這是緬族獨身主義盛行的原因之一[3]。筆者認為上述觀點是對這一現象的誤讀,德國人類學家謝爾曼夫婦(Lucian Scherman & Christine Scherman)在其20世紀初出版的關于緬族的民族志中明確指出,在緬甸廣袤的鄉村社會中,“單身是一種強烈違反習俗(strongly against customs)的另類行為,獨身主義與嫖娼只被少數城里人所知道。”[4]單身并非像納什所認為的那樣不受到歧視,至少在鄉村社會中是屬于不正常的。筆者在抱村的調查表明,公共活動中的未婚團體的存在恰恰是為了使團體中的成員獲得認識異性的機會,未婚團體設立的目的正是為了幫助未婚男女相互之間產生戀情,并最終走向婚姻和家庭。

每逢村落舉行公共活動,盧驃和阿驃們都要穿上最漂亮的衣服,并精心打扮一番,這樣做一方面是為了渲染節日的氣氛,另一方面是盡可能地吸引異性的關注,而后者是更為主要的原因,因為在公共活動中,孩童和已婚人士并不總是這樣注重衣著和裝扮。裝扮完成后,盧驃和阿驃分別去盧驃紀和阿驃紀的家里集合,領取果盤、水壺、茶杯等用具后便去往公共活動的場所。在活動過程中,別的村民往往是虔誠地坐在僧侶的前面誦經、叩拜、聆聽教誨,而盧驃和阿驃們卻并不參與其中,他們不時給來賓送去點心和茶水,更多的時候則是相互交談或嬉戲,而對于自己心儀的異性,這時則要盡可能地引起對方的注意并且盡可能多地跟他(她)交流。而外村來的盧驃和阿驃也會參與到他們中間來,村內或村際間的戀情都往往起源于緬族社會中頻繁的公共活動。當一個盧驃對于節日總是充滿了迫切的期待,說明他已經愛上了某個女孩或者雙方已經陷入戀情之中;而當一個盧驃總是熱衷于參加某一個村的節日活動,則表明他心儀的女孩是來自于那個村。

特別是那些大型的布施,要延續三四天的時間,人們都放下勞動,全民進入到一種狂歡的狀態,這時候對于盧驃和阿驃們來說,是發展戀情的最好時機。婚禮也是如此,依照南傳佛教的習俗,每年的7、8、9三個月的夏安居時間不可以舉行婚禮,所以,婚禮舉行的時間相對比較集中,特別是每年的5、6月以及10、11月。社區生活的主旋律就是婚禮,而在婚禮期間,盧驃和阿驃們有大量的時間聚在一起工作、聊天,戀情也就是在這樣的時候得到了發展。

在雙方確立戀愛關系后,他們會尋找機會私下約會,但是最主要的約會時間仍舊是在村落公共活動中。當雙方認為可以結婚并組建家庭時,他們便會將自己的戀情告知各自的父母,這時候,雙方父母會根據兩人的出生時間選擇合適的提親日期。提親時一般是男子及其父母、親戚,還有村長以及村里的長者一同去女方的家里。提親的過程主要是商定婚禮舉行的日期、地點以及婚后如何居住的問題,婚后從夫居和從妻居都被認為是合理的。筆者在抱村的田野調查過程中發現,這種在公共活動中結識、相戀最后結婚的模式是抱村村民婚戀的最主要方式。

(二)族內婚與族外婚

在傳統的緬族婚戀觀念中,青年男女對于愛情和婚姻有著非常大的自主權,這種自主權包括選擇與何種民族相戀、結婚,族內婚和族外婚同樣被接受。這與今天緬族的婚戀觀念大相徑庭。總體而言,族內婚是最常見的形式,佛教徒與佛教徒的結合被認為會給婚后的生活帶來許多好處。傳統村落社區的閉塞使族際間的交往并不頻繁,這也是族內婚成為最主要形式的原因之一。但緬族并不排斥與其他民族以及信奉其他宗教的人結合。謝爾曼夫婦指出,按照緬族的觀念,“一個緬人與印度人、華人以及歐洲人結婚都被認為是正常的、可接受的,而緬人與華人結婚則被認為是最優的結合。”[5]從這一描述中我們可以看出傳統緬族對于族外婚的認可和接受。

在抱村,現在則完全以族內婚作為優先婚,族外婚已經長期不被接受。但是通過對一些老人進行訪談可以得知,在他們年輕的時候,族外婚是被接受的,特別是緬族與撣族的結合非常常見,因為抱村離撣人的聚集區并不遙遠,而且這兩個民族有南傳佛教作為共同的基礎。華人則更受歡迎,因為“華人與緬人結合以后就會變成緬人”。而印度人也可以接受,但前提條件是他們是佛教徒或者印度教徒,而不能是穆斯林,因為“緬人與穆斯林結婚,最后往往是緬人被迫變成了穆斯林”。可見緬族在婚戀對象的選擇上非常注重宗教背景,但是并不限定在南傳佛教的范圍內。

從上文我們可以看出,緬族傳統的婚姻維系主要依靠他們婚戀觀念中的自主性、開放性以及包容性。而在過去的二三十年中,正是這些觀念的消退導致了緬族的婚姻困境。

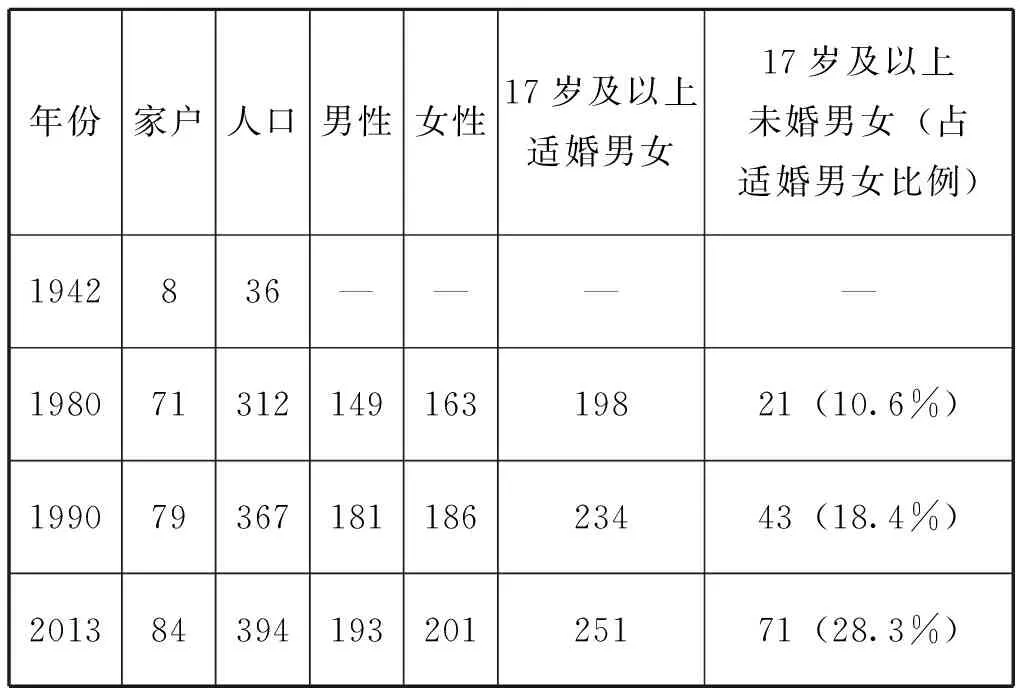

二緬族婚姻的困境

一些學者認為緬族的婚姻并不存在困境,因為他們的傳統文化中就有獨身主義的傾向[6]。這一觀點已經被一些早期關于緬族的民族志所推翻,而更為關鍵的是,通過人口學數據統計,緬族獨身主義浪潮是20世紀80年代以來的社會文化現象[7]。再來看抱村的情況,根據抱村現在最年長的村民吳明通(89歲)的回憶,“1942年日本進攻緬甸時,抱村在日軍的轟炸下,只剩下8戶人家,36人。”而至1980年,抱村人口已經增至312人,家戶71戶;1990年,抱村人口有367人,家戶79戶;到2013年,抱村人口為394人,家戶84戶(見表1)。

表1 緬甸抱村人口統計數據

資料來源:表格中1942年的數據來自村民的口述,其他數據來自抱村每年的人口統計表,村長處有存檔,數據空缺表示未知。

從表1我們可以看出,抱村的人口基數在1990年就已經基本奠定了,往后的20多年中并無實質性增長。而從適婚人群未婚率來看,1980年還保持在正常水平,而至2013年,全村17歲以上的251人中,有71人未婚,適婚人口的未婚率將近30%,離異和喪偶的情況還不包括在內。這足以證明抱村婚姻的困境確實存在,并且是近二三十年以來的現象。下面從不同角度來解釋這一種社會文化現象。

(一) 民族主義復興與通婚圈的萎縮

從1885年英國全面占領緬甸以來,緬甸國內的民族主義情緒就一直高漲,如在20世紀30年代,緬甸國內爆發了“沙耶山農民起義”、由“我緬人協會”發起的“德欽運動”以及兩次大規模反印運動,在20世紀40年代又爆發了大規模的“抗日運動”以及“抗英獨立運動”,這些都是緬甸20世紀前半葉民族主義運動的典范。上述民族主義運動有一個共同的特點是其目標的一致對外性,在總體上整合了緬甸國內的各方力量,并在《彬龍協議》的框架下促成了緬甸國內各民族之間的團結。

緬甸獨立后,其民族主義發生了深刻的轉向,總體而言是在“一個種族(緬族)、一種語言(緬語)、一個宗教(佛教)”的道路上越走越遠,造成了緬族與其他民族的矛盾與對立[8]。諸多學者認為這種大緬族主義的民族主義傾向對于1988年以來緬甸的民主化進程而言是一種極大的障礙[9]。但是,民族主義與民主進程的另一個問題卻較少被人關注。民主的前提是公民身份的平等,國內各族群都能享受到平等的權利,但正是在推進各族平等的過程中,大緬族主義運動進一步發展,堅決反對給羅興亞人、印度人、華人等客籍公民、歸化公民和僑民以完整的公民資格*依據1982年制定的《緬甸公民法》,緬甸國內公民分為完全公民、客籍公民、歸化公民和僑民四等,公民權利依次遞減。緬族以及其他7個原住民民族可享有完全公民的權利,華人和印度人一般被劃分為客籍公民或歸化公民,羅興亞人一般是僑民和黑戶。,同時又要盡力保持緬族在緬甸8個原住民民族中的優先地位。正是在這一股民族主義的復興浪潮中,緬族的婚戀觀念發生了重要的變化。

傳統緬族對于婚戀對象的開放性正在新的民族主義浪潮中逐步消彌。以前對于印度人,緬族會區分他是穆斯林、佛教徒還是印度教徒,筆者通過在抱村的調查發現,現在村民們已經沒有了這樣的區分,所有的印度人都被認為是穆斯林,都被排除在婚戀對象之外。而華人在經濟上的優勢一再被夸大,并被逐步塑造成貪婪的資源掠奪者形象[10]。傳統意義上視緬族與華人的結合為優先婚的觀念已經不復存在。緬族與緬甸少數民族的隔閡也被進一步拉大。在抱村周圍,分布著一些因為戰爭而遷徙至此的傈僳人村落,其中一些因為生存和適應的原因,開始棄基督教而改信佛教,但是緬族仍不與其來往。而傳統意義上,緬人與撣人的結合是非常常見的,但現在撣邦地方軍與政府的對立已經深刻影響了緬人的婚戀觀念,撣人也被排除在緬族的通婚圈之外,他們被認為是國家分離主義者。

總之,在緬族民族主義復興的過程中,一種族群化約主義正在緬族的觀念中逐步形成,印度人被全民化約為穆斯林,華人被化約為經濟掠奪者,少數民族被化約為國家分離主義者*關于化約論,詳見〈英〉吉登斯著,郭忠華譯《歷史唯物主義的當代批判》,上海譯文出版社,2010年,第1-17頁。。正是這種族群化約主義將緬族的婚姻緊鎖在族內婚的范疇之內,而無法向外拓展。

(二)佛教至上主義運動的影響

緬甸南傳佛教參與政治以及滲透至其他世俗領域,有著非常久遠的歷史和傳統,但是在緬甸民主化進程中的民族主義復興的過程中,緬甸佛教中的一股極端民族主義勢力開始抬頭,并且其參與政治的形式和影響都是以往的佛教運動無法比擬的。其中最有影響力的是緬甸僧人維拉圖(Wirathu)發起的“969運動”*“969”對應的是“佛、法、僧”的意思,“969運動”旨在用最極端的形式阻止穆斯林在緬甸的生存與發展,維護佛教在緬甸的主導性宗教地位。。維拉圖多次發起抵制穆斯林的游行示威活動,并呼吁民眾抵制穆斯林的商業活動,禁止緬族與穆斯林通婚。2015年,該運動已經推動了緬甸“一夫一妻制”的立法成功,旨在阻止穆斯林人口在緬甸的增長。

目前,學界集中分析的是極端佛教運動所造成的緬甸佛教徒與穆斯林的對立,但是對于該運動的一些附加影響缺乏探討。日本學者村主道美認為這一股極端的佛教民族主義浪潮的本質是“佛教至上主義運動”[12]。如果從這一角度出發,我們就不難發現,這一場佛教極端主義運動不僅僅是針對緬甸的穆斯林,而是試圖確立佛教徒與其他一切人群的對立。目前雖然極端佛教民族主義運動只是緬甸佛教中的一小股力量,實際上許多民眾、非極端主義的僧侶以及國家政要也都知道該運動已經偏離了佛教的教義,甚至已經走向了佛教的反面,但是他們一致選擇了沉默,放任佛教極端主義持續影響緬甸局勢[13]。

抱村寺廟的住持正是帶有明顯“969”傾向的僧侶,他極度推崇維拉圖,并且對其主張和一系列行動表示贊許,這一點對抱村的婚姻情況造成了較為深刻的影響。在維拉圖的主張中,其中重要的一點就是呼吁維護純粹緬甸人的信仰與權利,而這種帶有生物學意義的主張必須通過調節婚姻制度來實現[14]。在某種程度上,上文中提及的族群化約主義之所以可以在抱村這樣一個最為基層的社區中生根發芽,其中最為重要的原因就在于佛教精英的鼓吹與呼吁。民族主義復興并不是瞬間席卷一切,其主張要滲透到最基層社會必須擁有一整套有效的傳播機制,而宗教傳播無疑是這種機制發揮作用的最佳途徑。正是在頻繁的村落宗教活動中,族群化約主義的思想在村民的頭腦中慢慢形成,最后將族外婚的大門緊緊關上。

(三)族內婚的困境

在上文中,我們從民族主義復興與佛教轉向兩個方面探討了緬族族外婚所遭遇的困境,現在讓我們來看看緬族的族內婚出現了怎么樣的問題。從抱村的情況出發,近二三十年以來的族外婚不再被認可和接受,長期的族內婚使村落整體成為一個親屬共同體,未婚男女在這一共同體中都結成了親戚關系,從而無法成為彼此的婚戀對象。

緬族將第一代表親和堂親互相稱之為“德旺貴”(t-wun:gwe:),將第二代表親和堂親互相稱之為“內旺貴”(hnit-wun:gwe:),將第三代表親和堂親互相稱之為“當旺貴”(tho:-wun:gwe:),而按照緬族的習俗,一個人是不可以與他(她)的德旺貴、內旺貴以及當旺貴結婚的,直到第四代的表親和堂親才可以結合[15]。抱村仍然延續了傳統上公共活動中的盧驃團體和阿驃團體制度,但是這一制度再也無法滿足未婚男女尋找婚戀對象的需求,因為整個村落都成了一個親屬共同體,未婚的男女都不再適合成為對方的婚戀對象,村內絕大多數盧驃和阿驃的關系都是德旺貴和內旺貴,他們只能是親戚,而無法成為戀人。這是長時間族內婚帶來的結果。

緬族對于愛情和婚姻具有相當大的自主權,在今天除了跨族婚戀會受到干涉外,在其他方面仍舊延續了這種自主性。但是在婚姻面對困境時,婚戀的自主性不但沒有緩解這種困境,反而使之加深了。婚戀的自主性意味著未婚男女有很大的自我選擇的權利,但同時也意味著未婚男女能夠得到來自他人(包括父母)的幫助是極為有限的。在中國,當一個“大齡青年”仍舊未婚時,他(她)的父母、親戚及朋友都會積極地幫助他(她)物色婚戀的對象,緬族則缺少這樣的機制,因為婚戀是自主的。所以,緬族未婚男女在尋找婚戀對象時,往往只能依靠自己特定的社會關系與網絡,這使得未婚男女難以跨越村落建立更大的通婚圈。而村落又已經成為一個親屬共同體,這促使緬族婚姻的困境不斷加深。

通過上述原因的分析,我們可以看出,在很大程度上,近二三十年以來緬族中獨身主義的盛行,其實質是一種“被獨身主義”,是自主婚姻被政治挾持后的產物,既不代表人們的意愿,也非緬族文化的傳統,正是在此意義上,它被稱之為一種“困境”。

三互聯網與緬族婚姻突圍

對于大多數緬甸鄉村而言,移動電話與互聯網的普及是在2014年發生的。2014年之前,緬甸的電信行業一直被緬甸國企MPT所壟斷,申請一個電話號碼或手機號碼的價格最貴時高達幾千美元,即便到了2013年年末,價格仍舊維持在200美元左右。在緬甸廣袤的鄉村社會中,村民們往往具有購買手機的能力,卻支付不起申請手機號碼的費用。另外,許多鄉村都處于信號不通的狀態,即使擁有手機也沒有辦法使用。但是這一切都在2014年被徹底改變,2014年挪威電信公司Telenor以及卡塔爾電信公司Ooredoo同時入駐緬甸,申請手機號碼的費用突然降至1.5美元。與此同時,兩家公司在緬甸鄉村建設了大量的信號發射站,使手機和互聯網在緬甸鄉村中迅速普及開來。

從抱村的情況來看,2014年緬甸互聯網的普及對于緬族婚姻的影響同樣是革命性的,村落中那些未婚男女幾乎不約而同走進了全民網戀的時代。他(她)們主要依靠Facebook、Beetalk、Viber三款著名的社交軟件對異性發起攻勢,這三款軟件有一個共同的特點就是它們的用戶都是對陌生人開放的,這使得陌生人之間的連接暢通無阻,盧驃和阿驃們可以利用這些社交軟件精確尋找適合自己的婚戀對象。網戀的效率非常高,2010至2013年這四年中,抱村每年成婚的次數分別是5次、3次、4次和3次,但是2014年,這一數字增至11次,其中有9次是基于網戀,2015年再增至18次,其中15次是源于網戀。毫不夸張地說,互聯網改變了抱村的婚姻模式和結構,那些“被獨身主義”的盧驃和阿驃們終于迎來了愛情與婚姻的“春天”。網戀成婚的高效率也進一步說明了抱村的婚姻困境絕非個案,而是緬族社會在最近二三十年中普遍面臨的問題,正是諸多類似于抱村這樣的緬族村落之間的遙相呼應,才使這種新型的婚姻模式迅速流行起來。在互聯網時代,各地的未婚者都可以輕松跨越他們現實生活中的親屬共同體,在全國范圍內去尋找自己的另一半。互聯網如此迅速并高效地使緬族的婚姻困境突出重圍,還有如下幾個方面原因:

首先,緬族的地方認同較弱,沒有強烈的家鄉觀念。對于地方、家鄉和故土的情感和認同往往來自于人們對于祖先的崇拜,正如費孝通所言,“籍貫只是血緣的空間投影。”[16]緬族沒有姓氏,沒有一套祭祀祖先的制度,也沒有固定的繼嗣制度。正是這些原因,使緬族文化中對于地方的認同是較弱的,家鄉和故土的觀念也不強烈。在緬甸,最經常聽到的關于地方的劃分是“上緬甸”和“下緬甸”的區分*緬甸人一般將曼德勒視為上緬甸和下緬甸的分界線,曼德勒以北為上緬甸,曼德勒以南為下緬甸。,但這一區分往往只具有地理學上的意義,而社會文化的意涵并不明顯。正是在這樣的背景下,基于網戀的婚姻比較容易成功,因為雙方都沒有必要固守家鄉,也不會對于家鄉之外的地方感到陌生和難以適應。基于網戀的婚姻往往意味著遠距離的婚姻,也就意味著有一方要奔赴至遠離家鄉的地方去生活,但這對于緬族而言并不是一個關鍵問題。

其次,緬族的婚后居住模式比較靈活。緬族并不過分強調婚后要固定執行哪一種居住模式,從夫居和從妻居都被認為是正常的、可接受的,父母很少與已婚的兒女生活在一起[17]。從抱村的情況來看,有超過1/3的家庭實行從妻居。這對于基于網戀的遠距離婚姻而言,也是極為有利的條件,男女雙方不必固定執行某一種特定的婚后居住模式,可根據具體情況進行協商和決定,具有較大的靈活性,提升了網戀成婚的概率。

再者,基于網戀的婚姻模式符合緬族的隱秘性婚戀文化。緬族不管是男性還是女性,在戀愛的過程中都十分注重戀情的隱秘性,只有雙方決定結婚時,才將雙方的關系告之父母,然后公之于眾。這是一種對女性的保護措施,如果戀情以分手告終,也不會影響到女性后續的感情生活。網戀是在虛擬的空間中進行的,隱秘性可以得到最大程度的保證,這也是網戀可以在緬族社會中迅速流行起來的重要原因。

總之,從現時的情況看來,互聯網確實在很大程度解決了緬族的婚姻困境,使其在民族主義復興和佛教轉向的雙重背景下實現跨地區婚戀對象調配。但是對于廣袤的緬甸鄉村社會而言,基于網戀的婚姻模式還是新生事物,其到底會朝著什么方向前進,并且會在社會文化方面產生哪些更為深遠的影響,現在還難以預知。但有一點是明確的,基于互聯網所產生的新型婚姻模式仍舊是在族內婚的結構內進行的,民族主義對于緬族婚姻的影響可能會進一步加深。民族主義的產生正是得益于新媒體的出現,而人類每一次傳媒方式的革命也都伴隨著民族主義復興[18]。所以,民族主義與緬族婚姻很有可能在互聯網時代擁抱得更為緊密。

結語

在緬族傳統的婚戀文化中,基于社區共同體所開展的公共活動是未婚青年開始和發展戀情的重要場所。在婚戀對象的選擇上,表現出對于不同族群的包容性,并且在愛情與婚姻中,強調個體自主以及兩性平等。但是在過去的二三十年中,隨著緬甸民主化進程的不斷推進,緬族的民族主義思潮開始復興,并且在緬甸佛教中引發了一股佛教至上主義的極端運動。在這一過程中,緬族的婚姻模式受到極大的影響,族群化約主義的盛行使緬族婚姻逐步固化在族內婚的結構中。許多緬族村落在長期執行族內婚以后變成親屬共同體,致使未婚男女的婚姻結合越來越困難,被迫采取獨身主義的生活方式。

近年來,隨著互聯網在緬甸鄉村社會中的普及,基于網戀的新型婚姻模式開始盛行,緬族婚姻困境得到緩解。但這種新型婚姻模式到底會朝著什么方向前進,并且會在社會文化方面產生哪些更為深遠的影響,現在還難以預知,值得持續觀察與研究。

【注釋】

[1] Gavin W. Jones,“Delayed Marriage and Very Low Fertility in Pacific Asia”,PopulationandDevelopmentReview,Vol.33,2007,pp.455-457.

[2] Ibid.,pp.463-466.

[3] June Nash,Manning Nash,“Marriage,Family and Population Growth in Upper Burma”,SouthwesternJournalofAnthropology,Vol.19,No.3,1963,p.262.

[4] Lucian Scherman,Christine Scherman,Textiles,CraftsandCustomsofBurma’sWomenWorld,White Lotus Press,1910,p.19.

[5] Ibid.,p.20.

[6] June Nash,Manning Nash,op. cit.,pp.251-266.

[7] Gavin W. Jones,“The Flight From Marriage in South-East and East Asia”,JournalofComparativeFamilyStudies,Vol.36,No.1,2005,p.102.

[8] 劉稚:《緬甸民族問題的由來與發展》,《世界民族》1997年第2期。

[9] 焦佩:《族群沖突對緬甸民主轉型的影響》,《東南亞研究》2014年第4期。

[10] 〈緬〉貌達著,曼德勒福慶學校譯《文化古都中的龍的腳印》,《七日新聞周刊》2014年2月12日。

[12] 〈日〉村主道美著,劉務譯《緬甸佛教徒與穆斯林沖突對其民主改革的影響》,《印度洋經濟體研究》2014年第2期。

[13] 郭繼光:《緬甸政治轉型過程中的宗教沖突探析》,《東南亞研究》2014年第6期。

[14] 同[12]。

[15] Robbins Burling,“Burmese Kinship Terminology”,AmericanAnthropologist,Vol.67,No.5,1965,pp.116-117.

[16] 費孝通:《鄉土中國》,人民出版社,2008年,第89頁。

[17] 鐘智翔、尹湘玲:《緬甸文化概論》,世界圖書出版公司,2014年,第154頁。

[18] 〈美〉本尼迪克特·安德森著,吳叡人譯《想象的共同體》,上海人民出版社,2005年,第38-46頁。

【責任編輯:吳宏娟】

The Predicament and Breakout of Marriage:An Anthropological Study on the Marital Change in Bao Village of Myanmar

Zhong Xiaoxin

(Centre for Studies of Chinese Southwest’s Borderland Ethic Minorities, Yunnan University,Kunming 650091, China)

Keywords:Myanmar; Burmese; Marital Change; Ethnicity; Buddhism; Internet

[收稿日期]2015-12-30

[作者簡介]鐘小鑫,云南大學西南邊疆少數民族研究中心民族學專業2014級博士研究生。

[基金項目]2014年度云南大學“民族學學科高地建設規劃項目”。

[中圖分類號]D733.781

[文獻標識碼]A

[文章編號]1008-6099(2016)02-0105-07