移動ICU模式提高重癥患者院內轉運安全性的效果

馬紅麗,王志娟,趙偉英,俞建娣,俞飛云

(1.浙江省紹興市人民醫院,浙江紹興 312000;2.紹興文理學院醫學院,浙江紹興 312000)

?

移動ICU模式提高重癥患者院內轉運安全性的效果

馬紅麗1,王志娟1,趙偉英2,俞建娣1,俞飛云1

(1.浙江省紹興市人民醫院,浙江紹興312000;2.紹興文理學院醫學院,浙江紹興312000)

摘要:目的觀察重癥患者院內轉運中應用移動ICU模式提高安全性的效果。方法將221例APACHE—Ⅱ評分≥12分的重癥患者根據入院時間順序分為對照組100例及觀察組121例。對照組采用傳統模式轉運,觀察組采用移動ICU模式轉運。分別記錄轉運時間、檢查等候時間、護士轉運前準備時間及轉運前后不良事件發生例次等。結果觀察組檢查等候時間、護士轉運前準備時間明顯低于對照組(P<0.05);轉運中不良事件發生數對照組明顯高于觀察組(P<0.05)。結論移動ICU模式有助于提高重癥患者轉運安全性。

關鍵詞:重癥患者;轉運;移動ICU

doi:10.3969/j.issn.1671-9875.2016.05.025

重癥患者病情嚴重、變化迅速,外出檢查期間由于監護與治療的連續性受到影響,會給患者帶來嚴重危害。據報道[1],高達71%重癥患者在轉運途中會發生或輕微或嚴重的并發癥,患者在轉運過程中的病死率比平常高9.6%。移動ICU是指配備ICU水平的醫療團隊和必需的ICU水平的移動醫療設備的危重患者轉運平臺,在轉運中維持ICU的監測和治療水平[2]。紹興市人民醫院自2013年始將移動ICU模式運用到重癥患者的轉

運中,提高了患者轉運的安全性,現報告如下。

1對象與方法

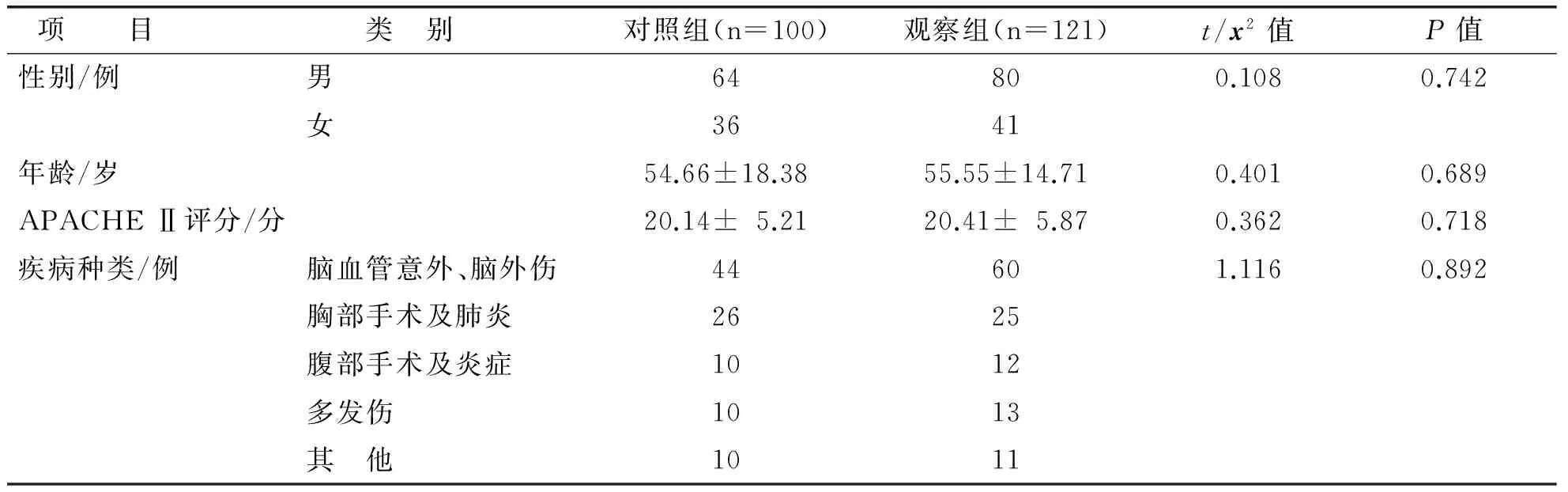

1.1對象納入標準:APACHE-Ⅱ評分[3]≥12分,入住紹興市人民醫院重癥醫學科需院內轉運患者。排除標準:禁止搬動的重癥患者,轉運時間<10 min者。2013年1月至2015年2月符合上述標準患者121例,設為觀察組;同時選擇2012年 1月至12月符合上述標準的100例患者作為對照組。兩組患者一般資料比較見表1。

表1 兩組患者一般資料比較

1.2方法

1.2.1對照組采用傳統轉運模式。根據護理學要求采用主管床位護士護送的方式,護送前電話聯系,途中配備氧氣、呼吸皮囊,由護士護送至目的科室,檢查結束后送回重癥醫學科。

1.2.2觀察組采用移動ICU模式。

1.2.2.1開發住院患者醫技檢查網絡化預約平臺軟件由護理部牽頭,聯合信息科和醫技科室共同設計、開發網絡預約平臺,減少患者外出等候時間。

1.2.2.2自制重癥患者移床工具自制移床床單用于重癥患者病床與醫技科室檢查床的轉移(該工具已獲國家實用新型專利,專利號ZL.2014 2 0326791.2)。

1.2.2.3配備二級救護點和設施根據醫院布局,選擇在急診室(中點)和放射科區域(目的地)設置二級救護站點,站點內配備監護儀1臺,中心供氧接口2個,簡易呼吸器、吸引器、微量注射泵、氣管插管用物等,電源、搶救車及其他搶救物品統一標準化配置(包括氧氣、心電設備和除顫儀等設備),方便重癥患者在轉運途中發生急危情況時及時處理。

1.2.2.4轉運人員團隊由本科室ICU醫生、主管床位護士和熟練護工各1人組成轉運團隊,團隊成員均經過重癥患者轉運培訓,并定期進行理論知識學習、實踐應急演練、考核。轉運人員團隊中護士由高年資護師擔任,醫生為熟悉患者病情的主管醫生。

1.2.2.5轉運前物品準備自制可調節式轉運護理治療車(該工具已獲國家實用新型專利,專利號ZL.2014 2 0442015.9),可附置于轉運車或轉運床隨行。根據必備、夠用的原則[4],治療車內配備:便攜式多功能監護儀1臺(能監測有創血壓、SpO2、呼氣末二氧化碳、ECG),簡易呼吸皮囊、氣管插管用具,多通道微泵1臺,藥物箱1只(配常用搶救藥品)。各類藥品及物品定位、定點、定量放置,轉運完畢后由專人整理補充完好。

1.2.2.6轉運流程與應急預案轉運流程:醫生根據患者病情需要開外出檢查、治療申請單→預約平臺聯系確切時間→轉運團隊對病情和轉運途中風險進行評估,告知患者及家屬并簽知情同意書,轉運前物品準備→患者移床,評估生命體征,轉運團隊護送患者至目標科室→檢查、治療完畢后送患者返回病房,妥善安置患者,再次評估患者生命體征。質量控制與應急預案:全程監測患者生命體征(與病房一致),保持治療藥物的持續性(微泵輸注與病房一致),嚴密觀察患者病情,緊急時至二級救護點處理或求助。

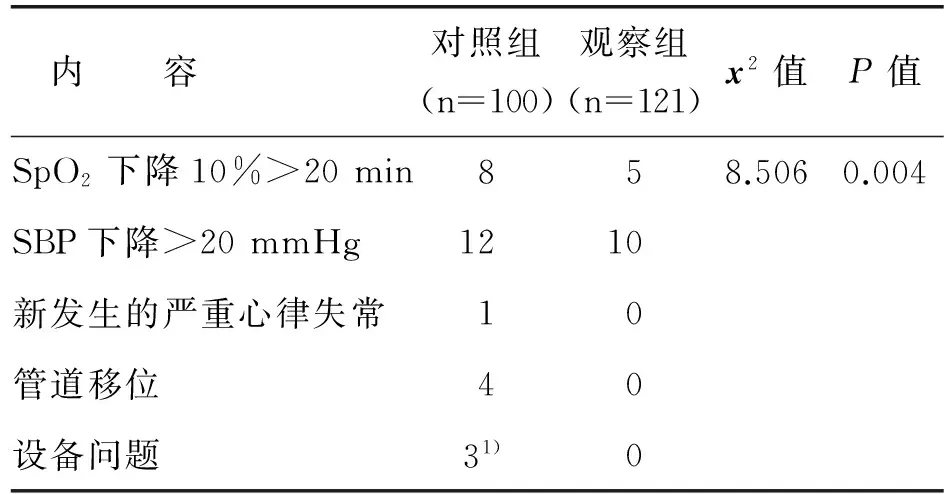

1.3評價指標由專人記錄護士轉運前準備時間、轉運時間、檢查等候時間及不良事件發生例次。轉運前準備時間指醫生開出檢查醫囑到患者離開ICU的時間。轉運時間即重癥患者離開ICU時間,自患者移床后開始轉運至檢查完畢后回原址止。檢查等候時間指患者到達檢查室門口至入室時間。不良事件包括:SpO2較轉運前下降10%>20 min,收縮壓(SBP)下降>20 mmHg,新發生的嚴重心律失常(影響血流動力學需要立即處理的頻發房性早搏、室性心律失常),管道移位(包括氣管導管、動靜脈留置針及各種引流管脫出),設備問題(包括微泵缺電、監護儀故障)。

2結果

2.1兩組患者轉運及等候和準備時間比較見表2。

表2 兩組患者轉運及等候和準備時間比較±s) min

2.2兩組患者不良事件比較見表3。

表3兩組患者不良事件比較

例

注:1)微泵缺電2例、監護儀故障1例

3討論

3.1落實重癥患者安全轉運的重要性重癥患者轉運的目標是將合適的患者,在合適的時間段,由合適的人員,以合適的形式,經過合適的路徑轉送到正確的目的地,同時在整個轉運過程中使患者得到良好的監護[5]。但重癥患者病情復雜,在轉運過程中易受搬動、藥物輸注中斷等影響而發生生命體征的突變,嚴重者甚至危及生命。因此,采用移動ICU轉運模式的同質化監護[5],提高患者轉運的安全性至關重要。

3.2重癥患者院內轉運采用移動ICU模式的優勢

3.2.1減少患者檢查等候時間重癥患者院內轉運目的地主要為CT室、MRI室、介入室等相關醫技科室。隨著醫院工作量的急劇增加,原先的預約模式已不能滿足實際工作的需要,電話預約導致的信息不對稱使患者等候在待檢科室時間過長,增加患者病情變化的風險。課題組自主開發并使用住院患者醫技檢查網絡化預約平臺[6],通過醫技檢查信息的共享,在醫技檢查醫囑下達后,醫技科室通過網絡統籌合理安排檢查時間,重癥患者借助信息技術予以紅色醒目標記可獲得優先安排,轉運全過程通過ITOUCH掃描記錄時間實現全程追溯,使醫技科室落實相應的準備工作,達到了醫技與臨床間的無縫銜接。本文資料顯示,與對照組相比,觀察組患者的檢查等候時間明顯縮短。

3.2.2節省轉運準備時間傳統轉運模式轉運時物品準備隨意性大,耗時較長,應用時容易手忙腳亂。應用轉運護理治療車可避免這些問題。轉運護理治療車不僅配備較完善的監測設備和必要的藥品用具,而且搶救物品放置分區定點,便于醫生、護士搶救時隨時拿取和核查,從而節省準備時間,提高轉運效率。由表2可見,觀察組轉運準備時間明顯較對照組短。

3.2.3降低不良事件發生率轉運過程中的不良事件發生與醫院轉運流程是否合理、轉運工具是否完善、轉運人員專業技能培訓是否到位、儀器設備是否齊全及儀器設備性能好壞等密切相關[7-8]。趙偉英等[9]報道,危重患者轉運途中不良事件發生率在15.2%~31.3%。徐建芳等[10]文獻報道為26.3%。本文資料顯示,傳統轉運模式下患者轉運過程不良事件發生率為28%,與以往文獻報道相似。觀察組采用移動ICU模式,自制轉移床單克服了傳統人工移床或以普通床單移床引起的穩定性差、治療儀器易脫落等不足;可調節式轉運護理治療車可配備較完善的監測設備和必要的藥品、用具,便于及時發現病情變化和及時處理;二級救護點設立給危重患者病情變化時提供緊急處理與尋求援助的場所。本文結果顯示,應用移動ICU模式患者轉運途中不良事件發生率較對照組低。

3.3移動ICU模式需具備訓練有素的轉運團隊有學者指出[11],高達83%的嚴重轉運并發癥由人為因素導致。另外,轉運護送人員組成不合理也是ICU危重患者院內轉運中的風險之一[12]。因此,對參與轉運的醫護人員有嚴格要求。轉運團隊由1名熟悉病情的醫生、1名高年資護士和1名熟練護工組成。轉運的醫護人員均經過重癥患者轉運培訓,定期理論知識學習、實踐應急演練和考核,真正做到轉運途中觀察到位、搶救配合熟練,提高轉運安全性。

參考文獻:

[1] 趙春麗.確保急診危重癥患者安全轉運的應對措施及效果[J].中國實用醫藥,2015,10(10):288-289.

[2] 劉謙民,崔示德,劉欣麗.移動ICU在重癥患者轉運中的應用[J].醫院管理論壇,2012,29(5):39-40.

[3] 梁碧珍,蒙建華,胡明.APACHEⅡ評分系統在急危重癥患者護理中的應用[J].中國實用醫藥,2011,6(1):191-192.

[4] Whiteley S,Macartney I,Mark J,et al.Guidelines for the transport of the critically ill adult-standards and guidelines(3rd edition 2011)[S].London:Intensive Care Society,2011.

[5] Fanara B,Manzon C,Barbot O,et al.Recommendations for the intrahospital transport of critically ill patients[J].Crit Care,2010,14(3):243-244.

[6] 馬紅麗,郭航遠.住院病人醫技檢查流程的優化及效果分析[J].醫院管理論壇,2013,30(12):50-52.

[7] 葛美紅,祈方道.危重患者院內轉運流程的現狀研究及展望[J].護士進修雜志,2014,29(20):1860-1861.

[8] 徐春景,李君琴,吳淑芳.產科急危重孕產婦院內轉運中的護理風險分析與對策[J].護理與康復,2014,13(9):872-874.

[9] 趙偉英,Brendan G,陳三妹,等.危重患者安全轉運的研究現狀和展望[J].中華急診醫學雜志,2013,22(2):219,221.

[10] 徐建芳,丁萬紅.急診危重患者院內轉運的護理風險管理[J].中國醫藥指南,2013,11(1):287-294.

[11] Papson JP,Russell KL,Taylor DM.Unexpected events during the intrahospital transport of critically ill patients[J].Acad Emerg Med,2007,14:574-577.

[12] 昝煒.ICU危重患者院內轉運風險及對策[J].醫學信息,2014,27(7):536.

作者簡介:馬紅麗(1968-),女,本科,主任護師,護理部主任.

收稿日期:2015-12-15

中圖分類號:R197.323.2

文獻標識碼:C

文章編號:1671-9875(2016)05-0471-03

紹興市科技計劃項目,編號:2013B70070