上海市高校優秀學生體育社團特質因子評價指標體系研究①

常伯深(上海對外經貿大學 上海 216000)

?

上海市高校優秀學生體育社團特質因子評價指標體系研究①

常伯深

(上海對外經貿大學 上海 216000)

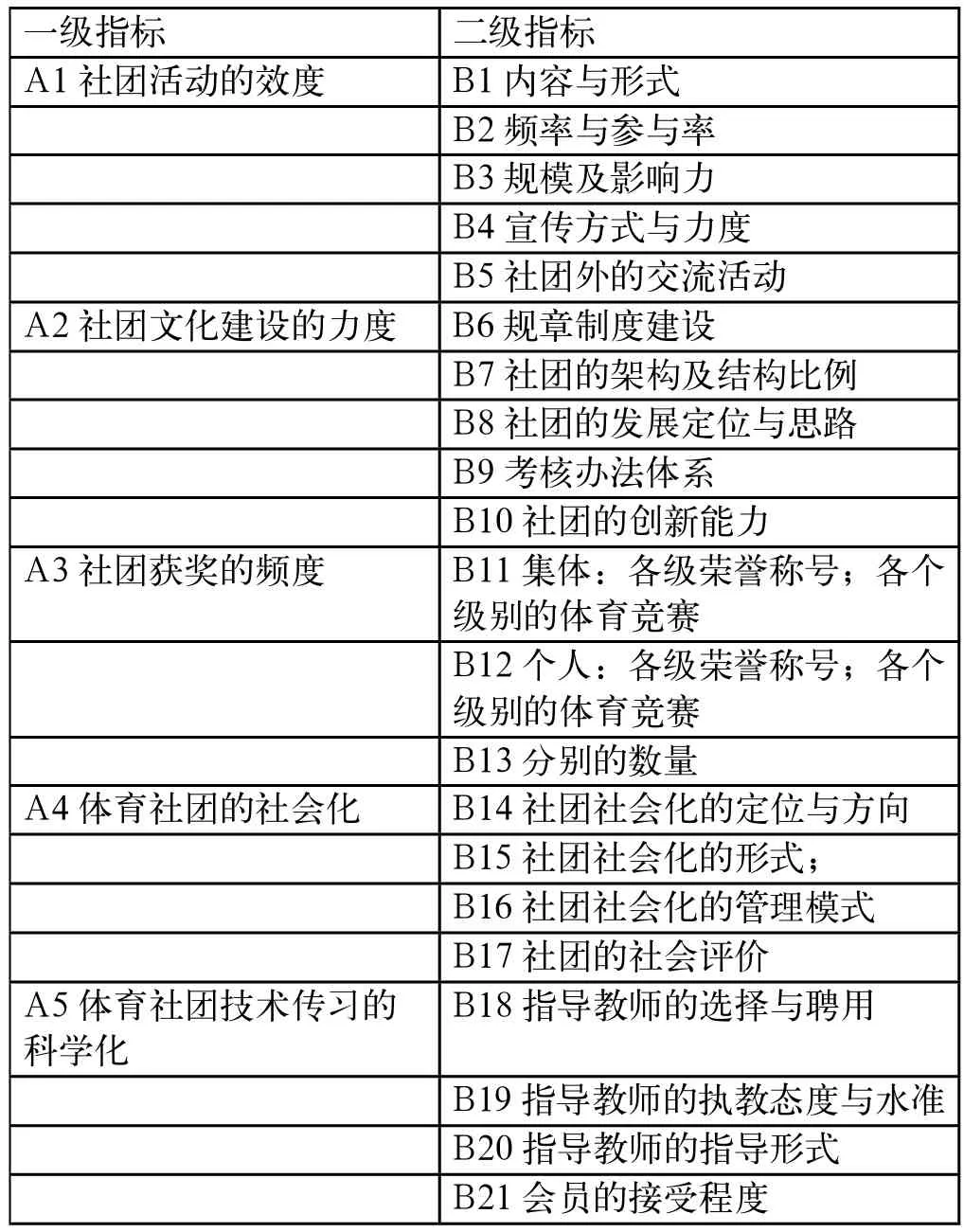

摘 要:該研究在查閱了大量文獻資料的基礎上,采用個人訪談法、菲爾德法,以及問卷調查法等對上海市高校學生體育社團的運行現狀進行調查分析,著重研究優秀學生體育社團的特質,找出其特質因子;并對高校優秀學生體育社團的評價指標體系進行了初步的構建,最后形成了一個包括5個一級指標和21個二級指標的評價體系;以期進一步規范、統一和完善現有的評價辦法,使其更為科學、高效、實用。

關鍵詞:高校 體育社團 特質因子

1 研究目的

該研究嘗試通過對優秀學生體育社團的研究,找出特質因子,有利于該體育社團的進一步完善和優化,并為其它社團所借鑒,以促進共同發展,一起努力為校園文化建設以及學校體育的發展貢獻自身力量。同時,構建優秀學生體育社團特質因子的評價指標體系,可以使各高校對優秀學生體育社團有一個統一的,并且更為科學、規范的評價方法;另一方面,是為了希望給高校學生體育社團的可持續發展找到一條更為廣闊的道路。

表1 上海市優秀學生體育社團特質因子評價指標

2 研究方法

2.1文獻資料

閱讀了體育學科、社會學、中國社團、學生社團等相關書籍10部;收集并查閱了自1990年以來的有關學生體育社團方面的文件、資料37篇;通過登錄上海共青團網站(http://www.shyouth. net)、各高校團委網站和中國體育報(http://www.sportsol.com. cn)了解最新信息,包括相關的數據及政策。

2.2德爾菲法

采用背對背的通信方式征詢專家小組成員的預測意見,經過幾輪征詢,使專家小組的預測意見趨于集中,最后做出符合某一研究的預測結論的方法。

2.3問卷調查法

根據所確立的研究目的,在查閱相關文件、資料和專家建議的基礎上,設計調查問卷初稿,后再經課題組成員的廣泛討論以及征求有關專家,修改并形成正式問卷。發放問卷330份,對象為上海市25所高校學生體育社團的負責人,收回322份,其中有效問卷318份,有效回收率為96.36%。

2.4對比法

通過一般學生體育社團與優秀學生體育社團的對比,找出優秀學生體育社團的特質因子;另一方面,取長補短,從而全面提升高校學生體育社團的形象。

2.5數理統計法

運用SPSS軟件對調查問卷進行統計、整理與分析。

3 結果與分析

3.1各高校優秀學生體育社團現狀調查

目前,上海市團市委每兩年開展一次對高校學生社團進行評優和表彰活動,評出上海市高校明星社團和上海市高校優秀社團。每一次各評出30家學生社團,其中學生體育社團共有4~6家,占6.7%~10%。而另一份對各高校一年一度的學生社團評優的調查顯示,每年的學生社團評優中,體育類社團都占了較高的20%~30%,一部分學校甚至更高一些。

在優秀學生體育社團的影響和感染下,非優秀學生體育社團也煥發出了前所未有的嶄新面貌,在高校校園體育文化建設中做出了越來越多的貢獻。

3.2各高校優秀學生體育社團評價體系比較

調查發現,上海市各高校幾乎沒有專門對學生體育社團進行評優活動,而對整個學生社團進行的評優情況基本上可以分成兩類:其一,星級評定體系,有55%左右的高校將學生社團分星級評定,如:五星社團、四星社團和三星社團,也有部分學校繼續下分:二星社團和普通社團;其二,優秀評定體系,即同樣評優,稱號不同,如:“明星社團、創明星社團、十佳社團”以及“最具潛力社團”等。通過對比,目的和宗旨相同,皆以團市委的評優體系為出發點,而評價指標各有側重點;另外,評選辦法也是良莠不齊,有的很規范,有的很草率,給人以蜻蜓點水的感覺。

40%的高校對優秀學生社團評價,側重每次活動的本身,35%的高校則側重社團內部管理,如:規章制度、財務狀況等,還有25%的高校,從整體進行衡量,如:組織結構和管理體制、社團成員的滿意度、活動的參與人數及滿意度、社團活動的影響力以及社團的獲獎情況等。

3.3優秀學生體育社團特質因子評價指標體系的構建

評價指標是表明評價對象某一特征的概念及其數量表現,是評價的標準和尺度,是衡量、比較事物的基本依據。

3.3.1評價指標的構建原則

該研究評價指標的構建遵循以下基本原則:(1)實事求是原則。從該研究的實際情況出發,選擇客觀、能夠如實反映情況的統計指標;(2)系統性原則。從系統的角度出發,在系統的相互關聯和相互制約中描述系統的特征;(3)科學性原則。評價指標必須科學地反映對優秀學生體育社團的管理水平,必須具有理論依據;(4)全面性原則。指標的選擇要注意主觀與客觀指標的比例關系,各項指標能夠比較全面地反映優秀學生體育社團的管理效果;(5)可操作性原則。評價指標的設計必須要有可操作性,要考慮指標測量和數據采集的可行性,同時還要考慮指標的可靠靈敏性;(6)可比性原則。評價的實質是比較,評價指標應該在不同的時間和空間范圍內具有可比性,另外,在不同學校、不同社團之間的比較,除了評價指標的形式和范圍一致外,一般用相對數、比例數和指數等來進行比較,才有可比性。

3.3.2高校優秀學生體育社團特質因子的評價指標

該研究以大量的文獻、文件資料為基礎,以經驗選擇為著力點,通過兩輪的專家問卷征詢,形成學生體育社團調查問卷,最后,在調查問卷統計數據的論證下,形成并構建了優秀學生體育社團特質因子的評價指標體系,見表1。

4 結論

(1)在已有研究成果的基礎上,對優秀學生體育社團的概念進行了界定,即根據本校的實際情況,制定相應的評比細則,一年一度,通過科學、民主的辦法,對各類學生社團進行綜合測評與考核,并在所有的學生社團中評選出的各方面都較為優異的學生體育類團體,包括了“明星社團、創明星社團、十佳社團、星級社團”等。

(2)以文獻和文件資料為基礎,根據經驗選擇出了“上海市高校優秀學生體育社團特質因子內容體系”,經過專家組兩輪的篩選,通過優秀學生體育社團與一般學生體育社團的對比研究論證,最后構建出了其特質因子評價指標體系,也進一步證明了本評價指標5個一級指標和21個二級指標的真實、有效性,為高校學生體育社團的規范化管理奠定了基礎。

(3)該評價指標體系具有科學性、規范性和實用性,適用于全國范圍內不同地區的不同學校的學生體育社團的評優活動。

5 建議

(1)各高校分管學生體育社團的部門或者體育(教學)部要進一步引導和規范管理優秀學生體育社團,使該社團的功能和作用得到充分的發揮。

(2)與專家的訪談中了解到,大部分體育社團對評優活動表現出不夠積極,除了主觀因素外,更重要的是,許多體育社團一直忙著自身的生存問題,而無暇顧及參與評優。另外,社團負責人的選拔制度及其處事態度也是一重要因素。所以,本研究建議,在各校每一學年的評優活動之前,先在體育社團之間進行一次評優活動,專門對學生體育社團建立評價體系;對于名列前茅的體育社團,將被推薦參加校級獲市級的優秀學生社團的評比,并形成一個常規。

(3)體育社團活動是對高校體育課堂的一個非常有益的補充,通過體育社團的活動,也可以強化廣大會員終身體育觀念的樹立,有助于學生的全面發展。在調查中我們發現,體育社團對于技術的傳習愈加渴望。張洪潭曾說過:“所為傳習,即為教學”。所以,實現體育社團的課程化,將有助于平衡和完善“三元一體化”的體育教學模式(即體育課、體育社團和體育俱樂部的三元一體化),使社團活動上升到一個較高的水平層次,從而有利于加快體育社團發展的步伐。可以先在優秀學生體育社團內開展課程化建設,優秀學生體育社團無論是在管理,還是活動的組織開展,以及社團的社會化方面,都漸趨于規范化和合理化。以往由于社團指導教師是義務而非責任(職責),注定他們不可能全身心地投入并系統地給廣大會員傳授知識,而隨著優秀學生體育社團向著縱深發展,條件已經成熟,可以通過正規渠道聘請指導教師,經過嚴格的管理審核制度,并給予相應的課時費,提高指導教師的責任心。將優秀學生體育社團納入體育課程管理,安排固定的教學單位時間,會員可以根據自己的時間進行選擇。

參考文獻

[1]顧淵彥.體育社會學[M].南京師范大學出版社,1999.

[2]盧元鎮.論中國體育社團[M].北京體育大學出版社,2004.

[3]引自共青團上海市委學校部.上海高校學生社團現狀與發展報告[R].團的生活,2000,6(增刊).

[4]李志平.團的生活[Z].共青團上海市委,2000.

[5]崔樹林,穆益林,李永華,等.大學生體育社團運作方式探索[J].體育學刊,2008(11):71-74.

[6]王舜霞.陽光體育視野下上海高校體育社團運行模式研究[J].山東體育科技,2013(3):92-95.

[7]文海燕,劉建軍,李永華.普通高等學校健康教育課程內容與評價指標的構建[J].山東體育科技,2012(6):63-66.

[8]唐宇鈞.高校學生體育社團建設探析——實踐調查與路徑探尋[J].體育與科學,2008(1):94-96.

[9]李曉克.高校體育社團對學生的社會化影響[J].沈陽教育學院學報,2009(4):40-42.

[10]潘秀剛,陳善平,張中江,等.體育社團大學生鍛煉行為及影響因素的調查研究[J].西安體育學院學報,2010(3):375-378.

[11]任剛.上海市高校學生體育社團管理研究[D].上海師范大學,2010.

[12]姜科,馮艷.借鑒國外經驗探究中國高校體育社團發展[J].體育教育,2011(15):131-133.

[13]杜春斌,馬永軍,馬江偉.淺談高校體育教育中的學生體育社團活動[J].延安大學學報,2006(4):86-87.

[14]修國義.企業技術評價方法研究[J].哈爾濱理工大學學報,1998 (2):59-62.

[15]任遠金,劉玉泉,劉守旺.學生體育社團文化的特征及效用研究[J].銅陵學院學報,2009(1):104-105.

中圖分類號:G807

文獻標識碼:A

文章編號:2095-2813(2016)05(c)-0096-03

DOI:10.16655/j.cnki.2095-2813.2016.15.096

作者簡介:①常伯深(1987,10—),男,漢,遼寧沈陽人,碩士,助教,教師,從事學校體育學教學。