漢語足部運動詞的空間隱喻研究

李尊帥

摘 要: 足部運動一般有始點、終點、路徑。在多維空間里,足部動作的種種體驗便成了空間隱喻概念的基礎,足部動作詞衍生出隱喻含義主要是基于足部動作在空間中的移動概念而來。本文首先找出各項足部動作詞的語義特征,據此作為足部動作隱喻的原型范疇,其次運用“概念隱喻”及“空間整合”理論,找出漢語當中由足部動作所形成的隱喻詞語,從而分析其中所蘊含的空間意象圖式,進而歸納其中空間隱喻的類型,以期幫助學習者更好地掌握漢語詞匯語義屬性的核心內容和語義焦點。

關鍵詞: 認知 空間隱喻 足部動作 意象圖式 語義特征

一、引言

“概念隱喻”是人類認知世界,建立概念的主要方法,人們借助隱喻用具體而熟悉的事物指稱抽象事物,或承接嶄新的概念。“概念隱喻”是指事物由“源出域(source domain)”向“目標域(target domain)”作跨概念(cross-domain)的投射,其中展現概念形成的認知過程。人的身體是空間隱喻重要原型之一。認知語言學界普遍認為:在所有隱喻之中,空間方位隱喻(orientation metaphors)對人類的概念形成具有特殊、重要的意義,因為多數抽象概念都是通過空間概念表達和理解的。空間在認知語言學中起著“元概念(meta-concept)”的作用(朱曉軍,2008),因為它是用來理解其他概念的概念,像以空間隱喻時間的詞就有“往年、過去、年邁”等。

表達身體部位及動作的詞匯與日常生活密不可分。Heine 認為“前、后、上、下、里、外”等基本方位概念的認識即起源于“人體部位(Body-part)”。身體各個部位隱喻當中,“足”部是特別的一類,因為除了是身體的一部分外,它還具有行動的能力,“足”能“行萬里路”,能帶領身體上、下、前、后移動以認識更遠的外在的世界,這點功能是其他身體器官所沒有的。由于足部運動有始點、路徑、終點,因此在多維空間里,足部的“路徑”體驗圖式便形成了空間隱喻概念基礎之一。人體隱喻包括人體器官隱喻和人體動作隱喻。動作隱喻所隱喻的事件比事物更抽象,人體動作詞展現的是隱喻動態復雜的一面。由漢語足部動作詞所組成的詞語不少,雙音詞者如“立足、起色、跌價、年邁、跳槽、雀躍、跑票、走紅、跨年、長進、退隱”等,三音詞如“上天堂、下地獄、踢皮球、跑江湖”等,這些都是由足部移動概念投射到空間的體認所形成的隱喻概念。從隱喻的認知模式來看,“腳”的隱喻含義主要是基于其空間概念的延伸和腳的動作。

二、足部動作詞的語義場及語義特征

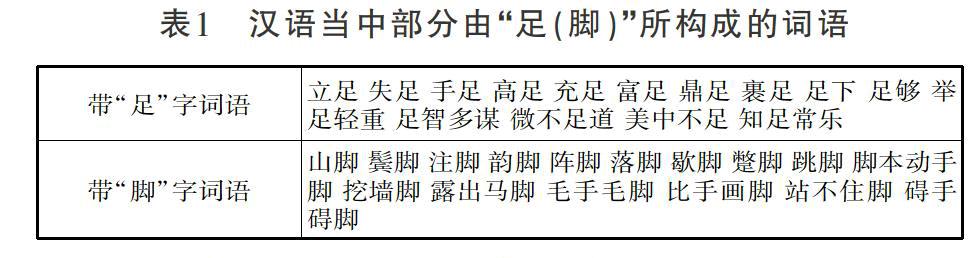

漢語當中由“足(腳)”所構成的詞語有很多,例如:漢語足部動作詞的空間隱喻主要是從人體各部位凸顯的特征、形狀或作用來形成的,從而達到形象的描述事物的目的。這些由“足(腳)”組成的詞語之中,語素“足(腳)”已非原來的本義,而是經由隱喻衍生出其他概念。

足部具有動作能力,“足(腳)”是“行動力”的代表。除了“足”部名詞以外,不少“足”部動詞也有語義衍生的現象,足部動作的力道、方向、方式等都可成為隱喻映像所凸顯的特征所在。王寅談到人類對事物范疇、概念的認識是基于身體經驗而形成的,其最基本形式主要依賴于對“身體部位”、“空間關系”、“力量運動”等的感知而逐步形成,足部動詞正好可以同時觀察其中“身體部位”、“空間關系”與“力量運動”的關系。動詞隱喻用法并非雜亂無章,而是有一套系統。這牽涉到詞語本身的語義特征,隱喻的形成即在詞語特征要素的映像下完成,本文認為可以運用“語義場”理論先將所有足部動作詞劃為一個足部動作詞語義場,再將具有共同語義特征的詞語分出語義子場,由此掌握語義的原型,建構完整的詞匯語義分類系統。本文探討足部隱喻先找出各項足部動詞的語義特征,以此為隱喻形成的原型范疇,由此觀察其中概念隱喻的形成過程。

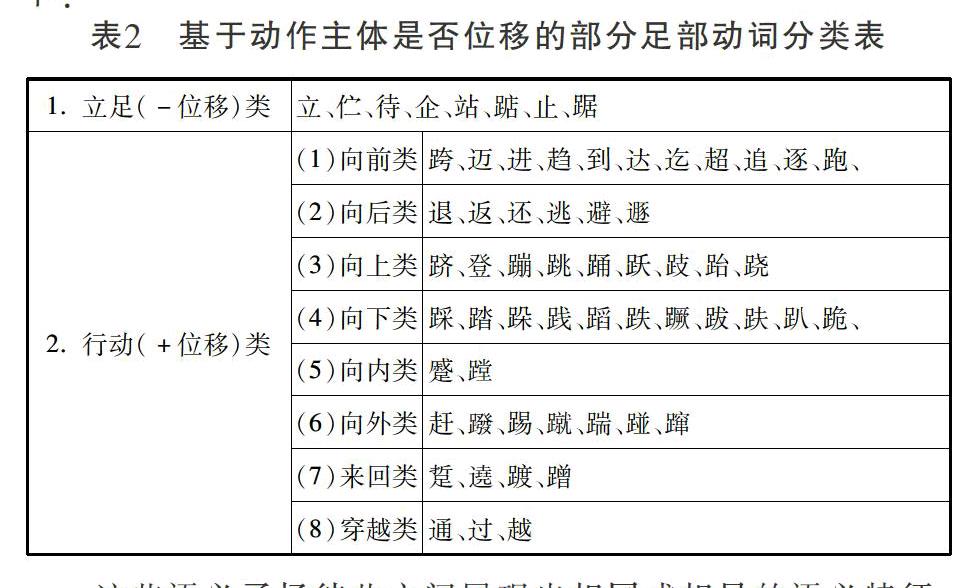

足部動作詞形成哪些語義子場?王迎春曾對漢語足部動作義場內的動詞進行過分類及描述,歸納漢語足部動作有“走、跑、跳、踩、踢、踮、立”七大基本語義子場,其中可以看到各個足部動詞在語義特征上各其共同點和不同點。據此可為足部動詞隱喻凸顯的語義焦點進行隱喻原型的探討。漢語詞典中除“足”部本身以外,彭媛指出“辵(辶)”部中也有不少足部動作詞。其實不僅足部和“辵(辶)”部,其他如“止、走、彳、廴”等部首中的字也有許多與足部動作相關的詞語,因為“足、走、辵(辶)、彳”部本義皆在形容腳的動作。先依義素分析法中二元對立模式將足部動詞依動作時主體是否位移,以及運動方向等要素作出以下概略的語義子場分析,所見如下:

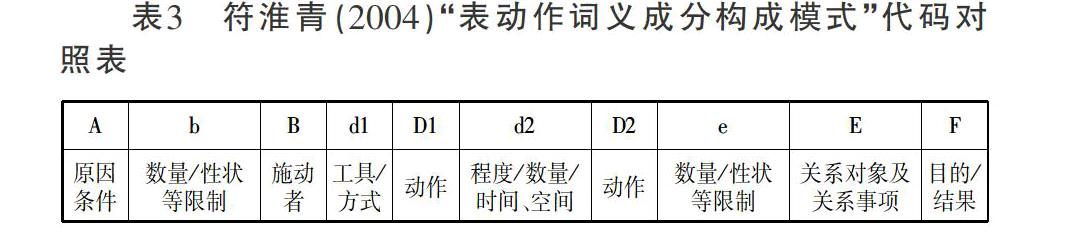

這些語義子場彼此之間展現出相同或相異的語義特征。足部動詞具有哪些語義特征?杜嘉雯運用符淮青“表動作詞義成分構成模式”分析足部動詞內部成分的語義特征。符淮青分析動作詞語義構成要素,指出語義構成模式為:“A+b+B+d1+D1+d2+D2+e+E+F”,其中:

符氏主張對義項描述統一由動作原因、方式、程度等向度來分析,目的在追求分析標準的系統性,這對我們了解動詞有何語義特征?哪一側面的語義特征被凸顯出來以形成概念隱喻時有所幫助。我們可據此看足部動作的各種語義成分要素,足部動詞往往凸顯動作的方式、方向及力量程度等特點。

三、足部動詞空間隱喻圖式

人與外界感知過程中,對反復出現、經驗一致的相似動態模式會形成特定的“意象圖式”(Image schemas),人們之所以能將人體動作隱喻成其他抽象難懂的行為是因為它們之間存在相同的意象圖式(李文莉,2007:165)。人與外界互動的過程中,身體是經驗圖式的基礎。人們以自己的身體為空間參照點,以自身經驗或體驗為基礎。外界事物只要與人體在本體、運動或性狀方面具有某種相似性,就會將身體經驗向可模擬的對象投射,運用概念隱喻去作語義延伸。意象圖式有“容器”圖式、“部分—整體”圖式、“鏈接”圖式、“中心—邊緣”圖式、“源頭—路徑—目標”圖式等類型。

Heine指出:“前、后、上、下、里、外”等基本方位概念的認識即起源于“人體部位(Body-part)”。依此來看,人在行走時,足部器官帶領身體從一個地方移動到另一個地方,運動過程中有起始點、路徑,也有終點。起點和終點是存在于某一空間內,路徑則顯現一空間移動的動態過程。足部動作在心理空間整體運作下便形成足部動作空間隱喻意象圖式。Lakoff & Turner談道:空間隱喻是一種意象圖式隱喻(Image schema metaphor),它將作為源出域的空間概念投射到抽象的目標域上,在這一過程中,空間意象及其內在的邏輯都被保留下來。意象圖式是一種抽象結構圖式,它存在我們的腦海里,產生于人類的具體經驗,可以投射到抽象概念中,據此幫助組織復雜的抽象概念。

四、結語

空間概念是人類認識世界的基礎概念之一,人類的許多抽象概念都是通過空間隱喻表達的。人體動作的隱喻化是人類形成和表達新概念的基本方式之一,人類由近及遠,由簡及繁,由已知到未知認知復雜的事物。足部運動有始點、路徑和目的,因此在多維空間里,足部的體驗便成了空間隱喻概念的基礎。本文探討了人體動作中足部動作詞語義原型擴散的方向和參照足部特征所形成隱喻映像的認知特點,從中可以看到足部動作語義多義衍生乃是根據種種復雜的認知模式所建構的。其中所形成的空間概念隱喻并非任意的,而是具有系統性和理據性。

參考文獻:

[1]杜嘉雯.現代漢語足部動詞特征[J].語文學刊:高等教育版,2010(6):27-29.

[2]符淮青.詞典學詞匯學語義學論文集[C].北京:商務印書館,2004.

[3]藍純.從認知角度看漢語的空間隱喻[J].外語教學與研究,1999(4): 7-15.

[4]藍純. 認知語言學與隱喻研究[M].北京:外語教學與研究出版社,2005.

[5]李文莉.人體隱喻系統研究[M].上海:華東師范大學碩士論文,2007.

[6]劉婷.人體隱喻化的認知特點[J].安徽理工大學學報(社會科學版),2007 (3): 39-42.

[7]彭媛. 漢語量詞的語義演變研究[J].西南石油大學學報(社會科學版),2010(3).

[8]束定芳.現代語義學[M].上海:上海外語教育出版社,2001.

[9]束定芳. 認知語義學[M].上海:上海外語教育出版社,2008.

[10]蘇以文. 隱喻與認知[M].臺北:國立臺灣大學,2001.

[11]王文斌.論隱喻構建中的主體作用[J].外語研究,2008(75):17-22.

[12]王迎春. 漢英足部動作語義場對比研究[M].煙臺:魯東大學碩士學位論文,2006.

[13]王寅.認知語言學探索[M]. 重慶:重慶出版社,2005.

[14]王寅.認知語言學[M].上海:上海外語教育出版社,2007.

[15]趙艷芳. 認知語言學概論[M].上海:上海外語教育出版社,2000.

[16]朱曉軍.空間范疇的認知語義研究[D].上海:華東師范大學出版社,2008.

[17]Fauconnier,G.Mappings in Thought and Language [M]. Cambridge: Cambridge University Press,1997.

[18]Heine,B. Cognitive Foundations of Grammar [M].New York: Oxford University,1997.

[19]Lakoff,G.,&Turner,M. More than cool reason: A field guide to poetic metaphor.Chicago:University of Chicago Press,1989.

[20]LAKOFF G,M JOHNSON. Metaphors we live by [M]. Chicago:The University of Chicago Press,1980.

[21]LAKOFFG,M JOHNSON.Philosophy in the flesh -the embodied mind and its challenge to western thought[M].New York:Basic Books,1999.

項目基金:本項目受四川農業大學社科聯2012年度項目資助(項目編號:xsk201217)