提升林業職業學校教師社會服務能力探索

蔣冬生+馮唯+陳造勛+溫中林

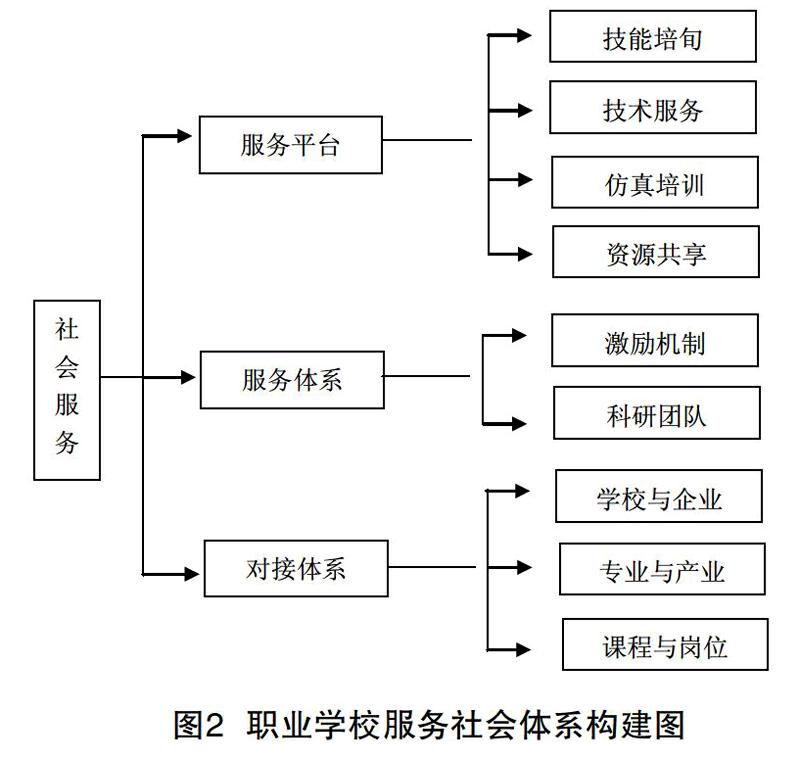

【摘 要】通過林業調查規劃設計資質服務平臺,分析林業行業職業學校教師社會服務能力面臨的機遇和挑戰,構建由服務平臺、服務體系和對接體系構成的服務社會體系,提升林業職業學校教師的社會服務能力。

【關鍵詞】林業 職業教育 社會服務能力

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2016)06B-0068-03

一、學校教師社會服務背景

大力發展生態林業、民生林業,是為建設生態文明提供良好的自然生態基礎。現階段,堅持以生態建設為主的林業發展戰略,給林業改革發展帶來了全新機遇,也帶來了前所未有的挑戰。同時,也給林業職業學校教師服務社會帶來了機遇和挑戰。

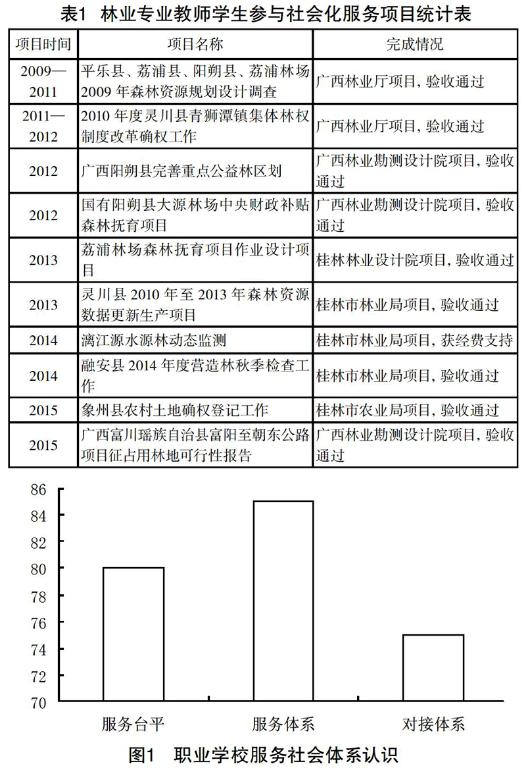

(一)近幾年林業專業社會化服務情況。依據林業調查規劃設計資質服務平臺,開展森林資源資產評估、森林經營方案編制、森林資源二類調查規劃設計、木材檢驗、林業科技服務、占用征收林地可行性報告編制、林業專項核查、林業作業設計調查、營造林設計、林業數表編制等業務。2009—2011年度學校組織16位林業專業教師參與完成平樂縣、荔浦縣、陽朔縣、荔浦林場森林資源規劃設計調查;2011—2012年組織10位林業專業教師承擔2010年度靈川縣青獅潭鎮集體林權制度改革確權工作;2012—2013年林業專業教師完成國有陽朔縣大源林場中央財政補貼森林撫育項目、荔浦林場森林撫育項目作業設計項目、靈川縣2010—2013年森林資源數據更新生產項目;2014年度林業專業教研室承擔漓江源水源林動態監測項目;2015年度林業專業教研室承擔象州縣農村土地確權登記工作、廣西富川縣富陽至朝東公路項目征占用林地可行性報告編制。教師參與社會化服務項目次數從2009—2011年為每兩年內參與一次項目,到2012—2015年林業專業教師每人每年至少參與一次社會服務項目。2009—2015年林業專業教師參與的社會服務項目具體見表1。

(二)社會化服務教師情況調查。本調查采用問卷的形式對林業專業教師參與社會服務項目進行了專題調研,問卷內容從“服務平臺、服務體系、對接體系”三個方向9個問題著手。問卷題目以封閉式為主,同時,設計有25%開放式問題,調查方式采用隨機抽樣,本次調查發放問卷285份,收回有效問卷281份,有效率達到98.6%。在對全部數據統計整理與總結分析的基礎上,從結果與分析林業社會服務平臺滿意80%,服務體系滿意85%,對接體系75%(見圖1)。

二、教師社會服務面臨的問題

(一)社會化服務認識程度。職業學校部分教師習慣于單純的校內課堂教學,結合林業專業開展社會服務方面的教學教師數量不多,部分教師不配合、不理解、不關心林業專業開展社會服務教學方式。在全國“大眾創業、萬眾創新”的背景下,結合“林業專業社會化服務的研究與實踐”職業教育教學改革項目開展林業專業社會服務。

(二)教師專業技能更新。職業學校的教師大多學歷高、專業技能更新慢,缺少社會實踐經驗,理論教學與實踐相脫節現象嚴重。職業學校教師缺乏專業實踐經歷,對林業行業職業相關新法規、新標準、新技術了解不多,缺乏從業的技能和實操能力。教師的專業結構和專業技能的更新,林業社會服務面有限,難以適應全力服務的新常態,全面提升生態林業、民生林業發展水平。

(三)社會服務功能的激勵機制。學校有效激勵機制可以提升教師開展社會服務工作動力,每年定時組織教師們參與社會服務生產項目,通過《桂林林業學教師社會實踐活動方案》提升教師的積極性。中職學校對教師職稱評聘主要以參與教育教學改革項目、5年連續到企業參與企業生產達6個月時間、沒有結合教師們專業知識專業技能的提升做具體的要求,所以教師為社會提供社會服務能力不強。這樣的評聘制度顯然無法反映教師的社會服務能力,同時,學校還存在大部分教師不愿直接為社會服務,認這種服務是并非他們的本職工作,認為是不務正業。學校應該出臺一系列教師參與社會實踐活動激勵機制,提升專業教師的理論知識與實踐操作技能,為學校培養高素質應用型人才做貢獻。

(四)校企合作不夠緊密。學校與地方林業企業的聯系不夠緊密,校企合作的積極性不高;同時,由于學校基礎課、專業基礎課教師們參與社會服務機會較少,參與科研創新能力和實踐操作能力不強;教師社會服務能力水平高低在某種意義上也是檢驗教學改革創新成效的重要標準,為了提升教師的社會服務能力,一定要加強校企合作的緊密性。將企業參與校企合作加入企業評選機制,加大企業的社會責任感,鼓勵企業向學校捐贈設備產品或淘汰下來的機器設備,以供學生操作練習,邀請技能人才定期去學校授課。

三、教師社會服務系統構建

依托林業調查規劃設計資質建立林業生產科研社會服務體系,面向社會承包林業生產、科研項目,走向全面服務社會的道路。在服務社會的過程中系統構建了由服務平臺、服務體系和對接體系構成的服務社會體系(圖2)。

(一)社會服務平臺。具體包括以下方面:

1.建立技能培訓服務平臺。以林業特有工種職業技能鑒定服務平臺為基礎,面向在校學生和社會積極開展技能培訓考試、行業技術員培訓、林農及職業農民的技術培訓項目。近兩年,學校為博白縣林業局培訓高級種苗工35人、平樂縣林業局基層職工培訓林業技術員45人,開展各類培訓8場次,培訓職業農民300多人次實現就業。組織林業專業教師8人參與林業特有工種職業技能鑒定培訓,林業行業人才規格需求調研、專業人才培養方案論證,有效提升教師的專業課程開發能力、職業教育教學能力及行業社會服務能力。

2.技術服務平臺。依托學校林業調查規劃設計資質建立林業生產科研服務平臺,充分發揮林業科技對林業發展的支撐作用。積極主動抓好教師對林業科技推廣人員的業務和技能培訓,增強其服務水平和服務能力;加強與林業高等院校、科研院所的交流與合作,促進林業科技成果加速轉化為現實生產力;建立林業科技人員聯系點制度,建立一批林業科技示范點、示范基地和示范園區,帶動林業先進技術的應用;加大對林農和新型林業經營主體的培訓力度,發揮林業科技示范戶、龍頭企業在基層林業科技推廣中的示范帶動作用。

3.仿真培訓平臺。建立具有林業特有仿真教學培訓服務平臺,提升教師信息化技術應用能力。學校依據森林生物學的特殊性和實驗教學目標,基于“不受時空限制,爭取實時場景”的建設思路,以全面增強學生實踐和創新能力、提高教學質量、提供社會服務為宗旨,對森林生物學相關課程中現實實驗條件不具備或難以完成的實驗,可以通過虛擬現實,構建虛擬仿真實驗環境和實驗對象,形成虛擬仿真實驗與常規實物實驗相融合的森林生物學實驗教學新體系。

4.資源共享平臺。建立教學培訓資源共享平臺,提升教師信息化技術及教學資源的整合和應用能力。學校在廣西林業科學院、廣西生態學院、桂林林業設計院、桂林林科所的大力支持下,啟動林業科學數據體系的建立和數據共享網絡建設項目,計劃3年時間,建立完善好林業科學數據庫系統,起動林業科學數據共享服務運行平臺。實現學生、學員、技術人員、教師網絡自主學習方式,建立科技、社會服務信息服務平臺,實現對行業的深度社會服務功能。

(二)社會服務體系。具體包括以下方面:

1.激勵機制。完善教學、科研、社會服務績效考核激勵機制,出臺《教師社會服務項目經費管理辦法》《學科帶頭人選拔與管理辦法》《科研項目工作量及獎勵管理辦法》政策。要求每個專業設立二個高級講師以上職稱專業帶頭人,每個專業至少要建立一個技術服務團隊,要求每個專業每年至少開展一次以上社會服務項目。專業教師每三年至少要主持一項教育教學改革項目或參與科研課題,在參與社會服務項目的過程中不斷提高科研的能力和水平。

2.科研團隊。深化科研團隊平臺建設,組建了由教授級高工及副高職稱人員領銜的科研團隊,制定了《科研團隊管理辦法》,推動科研團隊專業化管理。發揮林業調查規劃設計資質方面的技術優勢,與靈川縣林業局、廣西桂林貓兒山國家級自然保護區管理局共建《漓江源水源林動態監測》科研項目,共同開展“3S”集成的漓江源水源林資源動態監測系統。學校在年度經費預算中給予一定的經費支持,用于開展科研前期工作,為申報項目打下基礎。

(三)社會服務支持體系。具體包括以下方面:

1.學校與企業對接。為加強校企合作,進一步增強學生實踐操作能力,實現學生教學實習與企業生產無縫對接,探討校企業聯合辦學機制,桂林林業學校現代林業技術專業1402班學生42人、教師13人于2015年11月11日參加《象州縣農村土地承包經營權確權登記工作》社會服務項目,時間40天。及時了解學生在企業的情況,培養、鍛煉了青年教師,加強了與企業的交流與反饋,得到了企業的肯定和好。

2.專業與產業對接。學校專業建設與企業崗位要求銜接,將產業創業就業教育與學校專業建設緊密融合,貫穿于人才培養全過程。提高“雙師型”教師比例,推進職業學校與行業企業優秀人員互聘交流,積極讓企業專家參與學校專業建設,同時,讓職業學校老師參與產業生產,提升教師到企業的工作經歷,熟練企業的技術要求和流程。做到教師課程的專業建設與企業的需求接軌。

3.課程與崗位對接。在校企合作過程中,專業與企業組成課程開發團隊,全面推進人才培養模式與課程體系改革。學校將職業道德、企業行業標準、典型工作任務、職業技能考核標準融入專業教育教學中。實現專業與行業、企業、崗位的對接。 例如學校的現代林業技術專業課程:森林環境、森林調查技術、林木種苗生產技術、森林營造技術、森林經營技術、森林有害生物控制、森林資源經營管理、林業信息化技術。改革后的課程更加貼近企業的需求和市場的需要,專業課程與崗位實現了無縫對接,讓學生走出校門就可以輕松走進企業。

【參考文獻】

[1]蘇付保.高職院校服務社會體系的構建與實踐[J].柳州師專學報,2014(8)

[2]尹洪斌.加快發展現代職業教育提升服務經濟社會發展能力[J].河南教育,2014(1)

[3]聶洪斌.淺議中等職業學校“雙師型”教師素質培養與提高[J].當代教育實踐與教學研究,2014(12)

[4]何宏華.提升行業轉制高職院校教師社會服務能力的探索[J].中國職業技術教育,2013(35)

[5]何英.提高中等職業學校教師科研素質的研究[J].中國科教創新導刊,2010(22)

[6]劉東菊.提升職業院校教師創新能力的研究[J].江蘇教育,2013(10)

【作者簡介】蔣冬生(1968— ),男,廣西桂林人,桂林林業學校高級講師。

(責編 劉 影)