東北城市規劃的立法實踐與制度完善途徑

劉星顯

吉林省社會科學院法學研究所,吉林 長春 130033

?

東北城市規劃的立法實踐與制度完善途徑

劉星顯

吉林省社會科學院法學研究所,吉林長春130033

摘要:新時期的東北三省城市規劃管理已步入法治化發展軌道,順應了城市發展現實需要,對法律作出完善與細化,增強了法規的針對性與操作性。進一步加強東北城市規劃法治化水平,需要夯實城市規劃決策的法治基礎,確保憲法在城市規劃過程中的指導作用,完善城市規劃決策相關制度建設,實現對權力的有效制約,完善城市規劃決策的問責機制,規范權力行使,加大執行查處力度。

關鍵詞:城市規劃;法治化;制度建設

一、東北省級地方性城市規劃的立法實踐與亮點

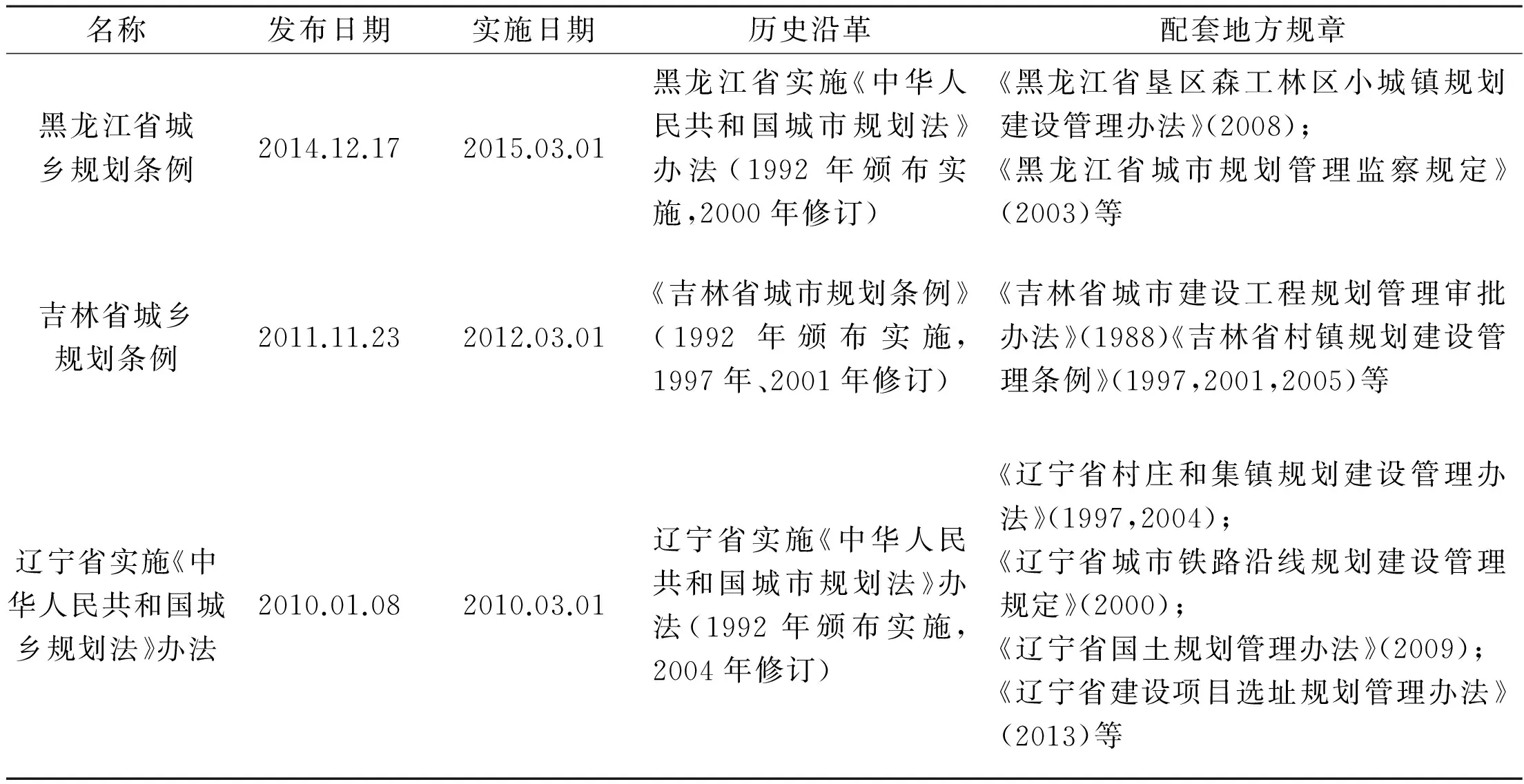

2008年1月1日開始實施的《城鄉規劃法》取代原有的《城市規劃法》以來(2015年第十二屆全國人大常委會第十四次會議對現行《城鄉規劃法》進行了修改),全國各省級地方立法部門根據新時期城鄉規劃的立法精神與法律要求紛紛組織制定、修訂地方性城市規劃立法條例、辦法,遼寧省(2010)、吉林省(2011)、黑龍江省(2015)先后頒布實施了配套的地方性法規,形成了“一法一例”的立法格局,標志著東北三省城市規劃的法治化管理進入一個新的歷史階段。從法規的名稱上看,三省的條例、辦法把“城市規劃”更改為“城鄉規劃”,突出了在城市規劃的過程中城鄉規劃綜合調控的地位和作用。在切實貫徹《城鄉規劃法》的基礎上,三省充分發揮地方立法的自主性,體現以人為本和統籌發展的精神,匯集民智、反映民意,根據本省的實際情況與特點,順應城市發展現實需要,對法律作出完善與細化,增強了法規的針對性與操作性。

表1 東北三省省級現行城鄉規劃條例

《黑龍江省城鄉規劃條例》、《吉林省城鄉規劃條例》和《遼寧省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》三部省級規劃條例、辦法各自有其立法特點,亮點主要集中在對城市規劃公權利的確權、賦權與限權,細化法定程序以及明確制度合法性等方面,這在一定程度上引領、推動了地方城市規劃立法的改革與創新。

《黑龍江省城鄉規劃條例》共六章59條,主要有三方面亮點:首先,根據不同層級的城市規劃主體,明確其規劃的職能與程序。除城市規劃的一般主體外,該條例針對城市規劃的特殊主體(即獨立進行行政管理的墾區、國有重點林區、獨立工礦區、歷史文化名城及省級開發區等)進行單列,明確其組織編制、審批、備案以及啟動修改的法定程序,并強調各規劃之間的統籌、協調與銜接。其次,突出強調人大常委會對城市規劃的監督權,確立規劃實施情況的定期評估制度與報告制度。該條例規定城鎮體系規劃每五年評估一次,城市、鎮總體規劃每兩年評估一次,各級政府向本級人大常委會就規劃情況作出年度報告,通過定期評估制度與報告制度加強了各級人大常委會對規劃執行情況的監督力度,并賦予了人大常委會對政府確定的城市規劃實施中的重大事項和重點建設項目的審議權。最后,明確監督檢查內容,確定違法主體責任。該條例詳細劃定了城市規劃管理活動中政府、主管部門、有關部門及相關單位和個人的法律責任范圍,對違法后果做出了明確規定。

《吉林省城鄉規劃條例》共七章75條,主要呈現出三方面亮點:首先,進一步完善城市規劃的“一書三證”許可制度。該條例在規劃實施的立法體例上以“一書三證”為主線對規劃許可制度予以科學劃分,將《建設項目選址意見書》與《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《鄉村建設規劃許可證》分別獨立設節,詳細規定其審批主體、程序、條件、時限及變更等內容,增強了法規的針對性與可操作性。其次,確立規劃效能監察制度及督察員制度,將規劃的監督檢查納入法治化軌道。該條例將吉林省長期以來實行的省、市州、縣(市)三級監督檢查聯動機制以法規形式予以確認,在落實行政處罰方面,除確認了上級城鄉規劃主管部門的建議處罰權,還賦予了其直接處罰權。最后,加強對特殊規劃項目的法治化管理。該條例針對地下空間,占用土地獨立設置戶外廣告設施,改變沿城市道路的房屋外立面,臨時建設等規劃規定了單獨的規劃管理許可程序及條件。

《遼寧省實施<中華人民共和國城鄉規劃法>辦法》共六章55條,主要表現出兩方面亮點:首先,完善城市規劃監督檢查體系。該辦法明確規定公眾及新聞媒體對城市規劃的輿論監督權,同時規定規劃主管部門、相關部門、單位及人員的主動接受與配合義務,進一步加強并完善了城市規劃領域的社會監督權。第二,明確主體責任,加大處罰力度。該辦法明確了各級政府、規劃主管部門、規劃編制單位、建設單位及個人等各類主體的行為規范及其法律責任,特別針對違法建設、臨時建設等行為做出了較為嚴格的規定,一定程度上扭轉了“守法成本高,違法成本低”的狀況。

二、東北較大城市地方性城市規劃的立法實踐與亮點

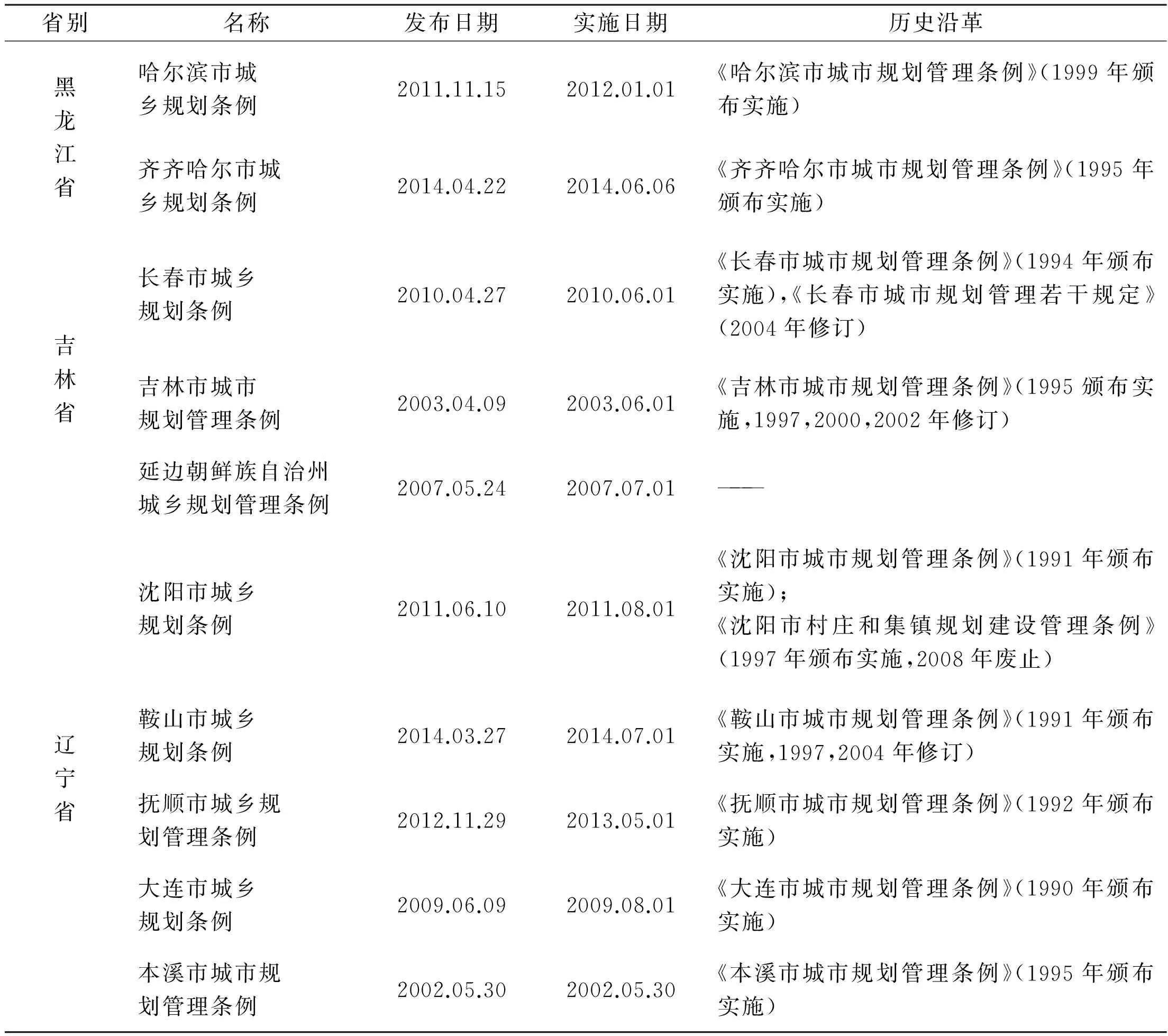

東北三省擁有地方立法權的城市在上世紀90年代根據當時的《城市規劃法》(1990)陸續制定頒布了一批城市規劃管理條例,初步形成了地方法規、行政法規和部門規章相互銜接、相互配套的地方城市規劃法律法規體系,在規劃實踐中積累了豐富經驗,各城市立法主體在原有條例的基礎上進行了多次修訂。根據《城鄉規劃法》(2008)及相關法律法規并結合地方實際,大連市(2009),長春市(2010),沈陽市(2011),哈爾濱市(2012),撫順市(2013),齊齊哈爾市(2014),鞍山市(2014)等先后廢止了原有的城市規劃管理條例,重新制定頒布了新時期的城鄉規劃條例,其中一些條例的修訂完善工作在2015年已列入當地的立法計劃之中。

表2 東北三省較大城市城鄉規劃條例

相對于省級地方性法規對公權力的授權與規制層面的側重,各城市條例的制定更為貼近實際、貼近生活、貼近百姓,在立法過程中注意落實民主、民生原則,在《城鄉規劃法》框架內能夠根據各城市特點以及針對城市發展的主要矛盾,因地制宜創設相關條款,一些立法內容可圈可點。如,《哈爾濱市城鄉規劃條例》中確立了公共利益優先原則,規定對中心城區予以統一規劃,禁止零星插建項目,限制沿江建設高層建筑,細化建筑間距標準,賦予社區制止違法建設權。《齊齊哈爾市城鄉規劃條例》中確定了優先編制區域,規定地下管線、公共管溝的規劃鋪設原則,將景觀規劃設計、建筑風格、色彩以及亮化等內容納入條例。《長春市城鄉規劃條例》中確立了核發各項規劃許可的量化指標,有助于提升行政審批的效能;細化了行政處罰標準,有效地規范了規劃執法部門的自由裁量權。《沈陽市城鄉規劃條例》中確立了公眾參與制度,將公眾的知情權、表達權、參與權和監督權予以法律保障;建立不良信用檔案制度與通報制度。《鞍山市城鄉規劃條例》中對新城及各主要風景區逐一明確各自的規劃基本原則,規定住宅區半徑500米范圍內規劃公共綠地,實行雨污分流規劃。《大連市城鄉規劃條例》中確立了保護和利用濱海岸線資源,嚴控填海造地的原則,結合大連的地理環境,突出大連城市組團式布局,體現山體、海洋、島嶼、森林與城市、鄉村一體化的空間形態。

三、進一步加強東北城市規劃法治化水平的途徑

(一)樹立依法規劃理念

在城市規劃工作中應著力突出憲法的指導作用。東北三省各級政府及相關部門在制定、實施城市規劃的過程中,要根據憲法的精神與相關規定來理解、解釋與適用《城鄉規劃法》及相關法律法規。憲法中規定的與城市規劃相關條款如公民私有財產不受侵犯(第13條),尊重保護人權(第33條第3款),保護土地使用權(第8條),合理利用土地(第10條第5款),保護改善生活、生態環境(第26條第1款),保護歷史文化遺產(第22條第2款)等在制定地方性法規時應充分貫徹,確保其合憲性。針對城市規劃受領導意志主導的突出問題,應把領導干部作為宣傳教育的重點對象,督促各級政府、部門的領導干部帶頭維護憲法,樹立憲法與法律的權威,“法律紅線不能碰、底線不可越”,樹立“權不能大于法”的基本行為準則,將對法律的敬畏轉化成思維方式、行為方式乃至執政方式,提高領導干部在城市規劃過程中運用法治思維、法治方式依法規劃的能力。城市規劃關乎城市居民的切身利益,針對目前公民的現代法律意識普遍較淡薄的現實,要將《城鄉規劃法》及相關法律法規的宣傳、教育、培訓納入“七五普法”規劃當中,營造政府依法規劃,公眾有序參與的良好法律環境,為提升東北三省城市規劃法治化管理水平奠定堅實的依法規劃法治基礎。

(二)完善城市規劃決策相關制度建設

首先,構建多元權力參與的城市規劃決策機制,突破一元權力結構桎梏。從總體上看,東北三省的城市規劃正處于從自上而下的政府單方主導決策到多元主體協商決策的過渡、形成階段,各城市條例均不同程度地體現出在規劃決策過程中對政府限權,對社會放權的趨向。需通過建立多元權力格局,“將權力裝進制度的籠子”,進一步控制決策者的主觀性與隨意性,形成對政府權力的有效制約,這包括:要增加各方利益主體在城市規劃決策過程中的平等參與、表達意見的機會,使多元權力的社會力量得以釋放;引導專業研究部門建立對話機制,幫助弱勢群體實現深度參與;加大在城市規劃決策中的民意因素比重,增加公眾話語權的含金量,以求得城市規劃決策的最大公約數,保證城市規劃目標的實現。

其次,合理配置城市規劃權力,防止權力壟斷,避免權力濫用。針對城市規劃過程中權力過于集中,既當“運動員”又當“裁判員”的現狀,一方面要以立法的形式合理配置各級人大及其常委會、行政機關與司法機關的權力,實現將城市規劃的制定權、實施權、修改權、監督權、檢查權、法律責任追究權等權力的適度分離;另一方面,對各城市規劃相關部門權力要進行明確分工,尤其要提高地方各級人大履職監督的執政能力,實現對城市規劃管理的剛性監督,防止出現權力沖突與權力真空現象,以法律規范重塑權力運行。

最后,將城市規劃決策的依法合規納入以民生導向的政績考核體系當中。近年來,東北三省在政績考核中將越來越多的民生指標納入其中,同時在建設法治政府的大背景下,把保障民生同法治化管理聯系在一起(如東北三省陸續出臺“法治政府建設指標體系”等),其中多項內容涉及到城市規劃管理領域。地方政績考核弱化GDP指標已成為三省共識,這為杜絕地方官員為政績和利益所驅使所導致的各種“城市病”創造了良好條件。完善城市規劃的政績考核,要注意保持城市規劃的連續性與長效性,約束非理性政績沖動,增加違法違規成本,修正隨意變更城市規劃的短視政績觀,扭轉城市規劃決策中的“政績工程”以及“重面子輕里子”等現象。

(三)完善城市規劃決策的問責機制

首先,建立健全科學、系統的城市規劃決策問責機制。2013年實施的《城鄉規劃違法違紀行為處分辦法》(以下簡稱《處分辦法》)是我國首部城鄉規劃違法違紀行為處分方面的部門規章,對城市規劃中的各類違法違紀行為應承擔的責任作出了比較系統的規定,是規范政府及相關部門合法、合理行使權力的重要法律文件。各城市有權主體應根據《處分辦法》(共二十一條)的原則性規定圍繞檢查、受理、立案、調查、處理及執行等環節,細化相關制度,規范自由裁量,建立起包括問責范圍、問責對象、問責內容、問責方式、責任追究等在內的系統、明確的問責體系。特別是要針對比較突出的違法修訂城市規劃行為,強化責任追究力度,遏制“首長工程”、“政績工程”,防止出現“一屆政府一個規劃”的現象。其次,加大法律法規的執行力度與對違法行為的查處力度,使擅改規劃掛牌督辦常態化,提高地方各級政府對城市規劃執法的重視程度,維護城市規劃的權威性與嚴肅性,保證規劃編制與實施的良性循環。最后,加強異體問責的制度建設。創新問責體系,實現問責主體多元化,充分發揮各級人大的問責功能,提高司法問責的權威性,強化媒體問責、公眾問責的獨立性與有效性,促進從靜態問題到動態問責制的轉型。

[參考文獻]

[1]黃學賢等.中國農村城鎮化進程中的依法規劃問題研究[M].北京:中國政法大學出版社,2012.

[2]邊經衛編著.城鄉規劃管理——法規、實務和案例[M].北京:中國建筑工業出版社,2015.

[3]曹傳新,張忠國.城市總體規劃制度——法律視角下的技術、政策和事權一體化[M].北京:中國建筑工業出版社,2014.

中圖分類號:D922.297

文獻標識碼:A

文章編號:2095-4379-(2016)22-0074-04

作者簡介:劉星顯(1982-),法學博士,吉林省社會科學院法學研究所,副研究員,研究方向:地方法治、法理學。