創新學習:教育改革新視野

當下,創新成了最高頻的詞。習總書記多次強調,創新驅動發展,創新是發展的第一動力。教育改革就是要著力培養學生的學習能力、創新能力、解決問題的能力和主動適應社會的能力,創新學習正是基于這四種能力的一種教育思想和教育理論。它致力于解決我國基礎教育中普遍存在的“重教輕學”“重接受輕創新”的弊病,著力解決三個問題:一是轉變教師教學觀念,使教師具備“創新學習”的理念。二是變革課堂教學方式,使教師通過創新學習原理的自覺運用,在“教”與“學”的雙主體互動關系中,創造出生動活潑的課堂。三是讓廣大中小學生想創新、能創新、會創新,掌握創新學習的方法與技能。

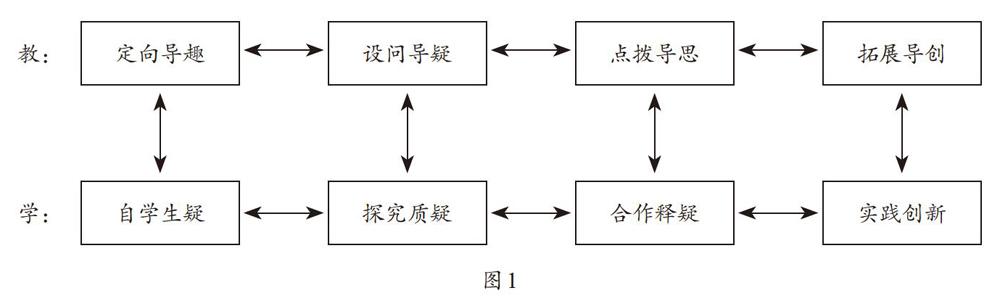

1997年,我萌生出“創新學習”研究的構想,在不斷的研究過程中,提出“學為主體、教為主導、疑為主軸、動為主線”的教學思想和“定向導趣、設問導疑、點撥導思、拓展導創”的教學模式,使得創新學習的理論和實踐獲得全國教育同行及境外專家的廣泛關注。聯合國教科文組織研究項目“創新學習研究與實踐”在結題時,來自英國、新西蘭、澳大利亞、新加坡和中國港澳臺及大陸地區的知名專家組成專家組,一致認為:該項研究在全國起步早,規模大,成果豐,在境內外都產生了廣泛的積極影響。中國科學院科學家劉益東教授于2008年來到重慶調研,指出:“龔春燕創建的一種新型的學習方法和教學體系—‘創新學習,經過10多年的發展和實踐,已構建起一個包括創新學習心理論、創新學習方法論、創新學習運籌論、創新學習指導論和創新學習教師論等內容較為完備的創新學習的理論與實踐體系,成效顯著,獲得國內外同行專家和聯合國教科文組織的好評與重視。理論創新貴在實踐,如果提出概念和理論對應于‘發明,則推廣和應用理論則對應于‘創新,成功的學術研究和成功的學者也需要創新。”[1]

一、創新學習研究過程

1.起始階段

20世紀80年代后期,在實施素質教育的大背景下,學習科學的研究得到廣泛重視。我把“興趣對學習的影響”作為研究的主攻方向,研究興趣教學,探討用怎樣的方法策略引起學生有興趣地學習。隨后,承擔了全國教育科學“八五”“九五”“學生學習現狀調查與指導”及“義務教育階段學生學會學習研究”等課題研究。這一時期的研究,使我不僅積累了大量的一手材料,也從研究過程的管理上積累了較豐富的經驗。

課題研究中,我們認真分析了中小學生的學習現狀,找到形成學生學習不良習慣的誘因,設計出包括學習計劃、學習用具、作息習慣、課前預習、課堂聽講、讀書習慣、課堂筆記、課后復習、完成作業、作業矯正、學習活動、學習結束、應考心理等方面的中小學生學習規范量表。通過學生自評、小組評、教師評等環節,有效地改變學生的學習,提高學習效率。

2.實施階段

創新學習的研究目標是:培訓教師改變教學觀念,指導學生“樹立創新志向,開展創新性活動”;建立和完善創新學習理論體系;總結提煉創新學習教學思想,建構創新學習課堂教學模式,設計創新學習的教與學的策略;建構創新學習文化,主要采用文獻分析、調查分析、行動研究等研究方法,通過理論建構、狀態分析、策略建構及推廣應用等階段達成研究目標。

(1)理論研究,觀念先行

基于對國內外相關研究成果的深入分析,課題組自1998年起就聚焦創新學習內涵、特征與策略等理論問題的研究,初步建構出創新學習理論框架。以更新教師教學觀念為主要目標,課題組組織了數百場次的教師培訓。

(2)調查分析,描述診斷

基于現實調查的數據分析,我們對中小學師生的創新現狀進行調查,準確把握實驗起點。1998年9月,選取重慶42中、53中、沙坪壩區實驗一小起始年級班進行實驗前測。2001年,對重慶、新疆、廣東及我國香港地區的實驗學校進行大樣本調查,收到有效問卷47 548份,分析數據近1 000萬條,寫出了報告,得到了專家的認可。

(3)實證試點,反思優化

綜合理論與現狀分析,課題組對創新學習指導課、創新學習課堂教學模式、學生小課題研究和創新學習策略等具體實施策略在較大范圍內進行了驗證性實驗,并不斷進行論證優化。為了取得更好的效果,我們既開設了專業的創新學習課,也設置了學科滲透課,并舉行了學生創新成果大賽。從實驗學校和實驗學生的實際出發,按照教學規律,我們設計出創新學習的課程,在初始年級實驗班級中開設,數十萬名學生使用,每周一節,排進課表,小學為小課,20分鐘。初高中為40分鐘,實驗學校在重慶有450多所,在廣東、黑龍江、新疆等10多個省、直轄市、自治區有近500所。

創新學習研究始終抓住課堂不放,總結提煉出創新學習課堂的教學思想和一般規律,并進行了大量研究與現場觀摩課教學。在創新學習課堂教學中,教師是教學活動的組織者,為學生提供積極動腦、動手和動口的時間與空間。教師要將“一言堂”“滿堂問”的課堂轉變為群言堂、討論式的課堂,使學生在教師的指導和點撥下,通過嘗試、探索,建立新舊知識間的聯系,將舊知識與所學知識進行新組合,形成新知識和新技能。同時,為了促進廣大教師觀摩創新教學,我們組織了學科創新教學大賽。為了讓課堂能夠真實改變,我到數百所學校指導,親自擔任公開課教師,數千教師也加入了研究與實驗。

二、創新學習操作模型

1.創新學習理論建構

所謂創新學習,指的是學習者在學習過程中,不拘泥書本,不迷信權威,不因循常規,而是以已有知識和方法為基礎,結合當前的實踐,獨立思考,大膽探索,標新立異,積極提出自己的新觀點、新思路、新設計、新意圖、新途徑、新方法等的學習活動。這里的“新”,不僅指新發現,也指新發展。因為不可能每個人都能揭示新的原理,發現新的方法,只要把人們已揭示的原理和發現的方法應用于不同的問題上,就是一種創新學習。特別是中小學生,顯然不能要求他們像科學家、發明家、藝術家那樣創新,學習者更多的是相對自己的創新。更簡單地說,“創新學習就是把創新的方法寓于學習過程中實現創新目的的一種學習活動”[2]“創新學習就是以創新為目的的學習”。這確立了學生是創新學習的主體、問題是創新學習的起點、探究與體驗是創新學習的重要方法等基本觀點。

課題組歸納出一些具體的學生創新學習方法,如自主學習、問題學習、開放學習、案例學習、課題學習和網絡學習等方法[3],增強學生探究和體驗的機會。

2.創新學習實踐操作

創新學習課堂教學模式的核心思想是:“學為主體、教為主導、疑為主軸,動為主線。”教師變教為誘、變教為導,學生變學為思、變學為悟,變傳統課堂的灌輸、適應為探究、發現,變教室為學室,變教師的教案為課堂策劃,讓廣大學生動手、動腦,多樣化地進行實踐操作,把問題貫穿于整個教與學的過程中,體現學生的創造性,實現課堂安全、問題、開放、情感的價值取向,達成創新學習課堂境界[4]。一是評價多元,讓學生有安全感;二是情感交互,讓學生有體悟感;三是師生互動,讓學生有主人感;四是開放多變,讓學生有靈活感;五是問題聚變,讓學生有高潮感;六是動手實踐,讓學生有創新感。

因此,我們構建出“定向導趣、設問導疑、點撥導思、拓展導創”的課堂教學模式(見圖1)。

(1)定向導趣―自學生疑

學習興趣是學習動機中的重要成分,是從事學習活動的強大心理動因。因此,教師應采用多種方式啟發和激發學生強烈的求知欲和濃厚的學習興趣。重慶大學城人民小學卞小娟老師在執教“節約一滴水”時,引入的設計是讓學生聽“滴水的聲音”來激發他們的學習興趣。

教師:聽到了什么?(水滴的聲音)到底怎么回事兒呢,我們接著看。

(課件呈現:一個漏水的水龍頭)

教師:看到了什么?

學生:一個水龍頭在滴水。

教師:想到了什么?

學生:這樣很浪費。

教師:同學們節約用水的意識很強,既然今天是數學課,你能想到哪些和滴水有關的數學問題呢?

學生自由提問,教師梳理出兩個主要解決的問題,并板書:

1個沒有擰緊的水龍頭1個月大約會浪費多少水?

如果全中國13億人每人節約1滴水,這些水匯集起來大約有多重?

教師:有沒有同學研究過這些問題?(學生搖頭)大家猜一猜這些水大約有多少克?

學生猜測,教師隨機板書記錄。

教師:到底誰的猜測更接近實際情況?

學生:算一算不就知道了。

(2)設問導疑―探究質疑

“疑”是學生學習的關鍵。只有疑,學習者才能積極思考,去質疑和釋疑,在不斷生疑、質疑和釋疑的過程中,才有“創新”。課題組要求實驗教師每節課給學生質疑和提問的時間不得少于10分鐘。當然,導疑環節中,一定要注意讓學生討論。《紙船》是著名詩人冰心的作品,非常美,聽清華大學附屬中學(原重慶外國語學校)王君老師兩次上這節課,似乎學生都“不滿意”,改“這”改“那”,比如,第一節最后一句中的“拋”字、第二節中的“流”字、第三節中的“愛的悲哀”等,學生改了“若干”。王君老師讓學生廣泛討論,尊重他們質疑的權利,把課堂交給學生,教師成為課堂討論的首席。學生改詩、寫詩,雖然每首詩寫得很稚嫩甚至不通順,但起碼會從“疑”中走進詩,有了創新,感受了美!

(3)點撥導思―合作釋疑

學而不思則罔。教師運用多種方法啟迪思維,激勵學生積極思考,教給他們分析問題的思維方法,指導他們發現問題,解決向題,培養思維能力。在引導學生思考的過程中,要注意多種模式,引發學生思維碰撞,出現課堂高潮。卞老師“節約一滴水”的課堂是這樣的。

教師:首先,各小組選擇一個感興趣的問題,討論準備怎樣解決這個問題,并把選擇的問題和解決思路記錄下來。(課件指示學生填寫“研究的問題”“解決問題的思路”)

學生小組討論記錄,教師巡視指導。

學生匯報:

問題1:

學生:我們選擇的問題是“1個沒有擰緊的水龍頭1個月大約浪費多少水?”解決問題的思路是:先算出1分鐘漏多少水,再算出1小時漏多少水,然后算出1天漏多少水,最后算出1個月漏的水。

(教師板書:1分—1時—1天—1月)

教師:用這種推算的方法來解決這個問題,大家覺得怎樣?

學生:好。

教師追問:好在哪里?

引導學生發現:這樣就不用真的在1個漏水的水龍頭旁接1個月的水,只要接1分鐘就可以了,操作起來簡單些。

教師:針對這個問題的解決思路,有沒有補充?

如果學生有針對實驗操作的補充,教師可作引導;如果沒有,建議在學生動手操作時進行指導。

問題2:

學生獨立匯報,教師板書思路:1滴水的重量—100滴水的重量—13億滴水的重量。

教師追問:怎么知道1滴水有多重?

學生在匯報中如果沒有意識到1滴水太少不便于測量,教師不做引導,讓學生在操作中發現問題再進行調整。

(4)拓展導創―實踐創新

“創”,是將舊知識重新組合得出新結果的過程,可以與別人不一樣,也可以是自己新的提高。“創”可以是新方法、新想法,也可以是一道練習題的獨特解法。它不是憑空臆造的,建立在知識傳播、轉化和應用的基礎之上,無論是技術的“創”,還是知識的“創”,都離不開知識的支撐,比如,求異創新、遷移創新、模仿創新、類比創新。教師在課堂教學的過程中,一方面,要正確掌握和使用創新學習元素,創造適合學生的模式;另一方面,在教學過程中,要重視“思”“問”“動”“創”的結合,重點突出“學”,實現“學”的轉變,即從讓學生“學會”轉向“會學”再到“創新學”,把教師的“教案”轉變為“學案”,從學生實際出發,真正尊重學生主體。創新學習實驗學校新加坡圣尼格拉女校的何若錦老師執教《孟母三遷》時,設計了若干創新活動,使學生

創新得到體現。

活動1:角色扮演—小孟子做買賣

(1)讓全班學生把自己想象成小孟子,模仿商人做買賣。(2)先讓學生想好叫賣的“臺詞”及動作。(3)老師發號“一、二、三—演”,學生高聲叫賣。聽哨聲響,大家停止。(4)讓2~3名自愿單獨表演的學生到課室前表演。

活動2:設身處地—孟母的擔憂

(1)讓學生改變角色,想象自己是孟母。(2)小組討論:孟母在這樣的環境,看到孟子的表現,她有什么感受?有何打算?

活動3:今古巧相逢—小記者訪問孟母

(1)讓班上的小記者,以采訪新聞的方式,訪問“孟母”,讓“孟母”說出自己的感受。(2)從哪里看出街市不是一個理想的地方?(3)看到孟子每天玩做買賣的生意,你有什么感想?(4)為什么你不喜歡孟子模仿商人?

活動4:生動引人的新聞標題

(1)教師在“小記者”訪問“孟母”之前,提醒學生注意當時的情境。(2)請學生想象自己是一位編輯,為這段“訪問”寫一個標題。標題要符合“小記者”和“孟母”的談話內容,更要用字簡單。(3)將標題寫在紙上。(4)全班學生評學生所寫的新聞標題。

20年來,我先后出版了《創新學習論》(紅旗出版社,1999年)、On Innovative Learning(英文,香港創新教育學會,2004)、《創新學習論綱》(人民教育出版社,2005)、《龔春燕與創新學習》(北京師范大學出版社,2006)等,課題組出版著述近50部、學生教材16冊,發表論文數百篇,多篇論文被中國人民大學報刊復印資料轉載,多部著作、論文獲獎。

重慶及各子課題組的專家及教師近百次到美國、英國、新加坡、愛爾蘭及中國港澳臺地區做專題報告,或執教創新教學示范課,推廣創新學習研究成果。尤其是創新學習實驗學校教師在新加坡和中國港澳臺地區執教的現場課,得到了高度的評價。幾位農村學校成長的教師在新加坡上的一節小學數學與中學語文創新學習課,得到南洋理工大學教授的高度評價,“讓我們重新認識了中國老師的課”。

參考文獻:

[1]白春禮.創新能力建設:專業技術人員創新案例[M].北京:中國人事出版社, 2009:95.

[2]龔春燕.創新學習論綱[M].北京:人民教育出版社, 2005:130.

[3][4]龔春燕, 趙宏宇.創新學習課堂教學六境界[J].人民教育, 2004(7).

責任編輯:孫建輝