河南省新型農村社會養老保險政策實施效果評價

王芳 盧曉芳 寧先會 劉淑航 寧星博

摘 要 2009年,國務院決定開展新型農村社會養老保險試點,并發布《國務院關于開展新型農村社會養老保險試點的指導意見》(以下簡稱新農保)。自新農保政策正式實施以來,取得了階段性成果。然而,新農保政策在實施過程也存在一些問題。本文在建立了新農保政策實施效果評價體系的基礎上,以河南省鄭州市滎陽縣、洛陽市偃師縣、商丘市梁園區、漯河市郾城區四個縣(區)為切入點進行實地考察,發現新農保總體實施效果與政府預期效果存在一定差距。并且,就新農保政策在實施過程中存在的問題進行分析,給出了提升新農保政策實施效果的相應對策。

關鍵詞 新型農村社會養老保險 實施效果評價 對策建議

一、河南省新農保政策實施情況及樣本情況

(一)河南省新農保政策實施情況

河南省老齡化人口基數大、增長快。自1980年計劃生育政策的實施,老年人口占有的比重迅速上升。到2000年為止,完成了由成年型社會向老年型社會的轉變,正式步入老齡化社會。國務院指導意見出臺后,河南省根據其指導精神頒布了新農保的相關制度政策。河南省于2009年確定第一批試點縣。2010年建立第二批試點縣,覆蓋地區包括登封、蘭考等22個縣市區,覆蓋農村人口1311萬。2011年設立第三批試點縣。此時,河南省已有101個縣(市、區)納入國家試點,覆蓋人口6100萬,全省參保人數達1500萬人。2012年,新農保全省推廣后,據初步測算,制度全覆蓋后,全省受惠人口將達到7000萬人。截止到2015年,河南省部分縣在全面完成上級政府下達的年度新農保任務后,參保率有了很大的提升。其中,開封市通許縣、蘭考縣等縣參保率已逾95%。

(二)樣本縣(區)新農保政策實施情況

本組選取河南省鄭州市滎陽縣、洛陽市偃師縣、商丘市梁園區、漯河市郾城區四個縣(區)為切入點進行實地考察,共計發放問卷400份,實際回收問卷373份,對回收的問卷進行審核,剔除缺答的廢卷后,得到有效問卷共計344份,問卷有效率86%。被訪農民性別比例為男性占比46.5%,女性占比53.3%;年齡層次在30~44歲的有27.9%,45~59歲的有40.7%,青年及以上者居多;文化程度在初中及以下的占比90.7%,基本符合河南省農村年齡結構層次與教育狀況。調查數據顯示,被訪者參保率達到了94.7%,其中繳費層次為100元檔的占近96%。

二、河南省新農保政策實施效果評價

(一)新農保政策實施效果評價體系的構建

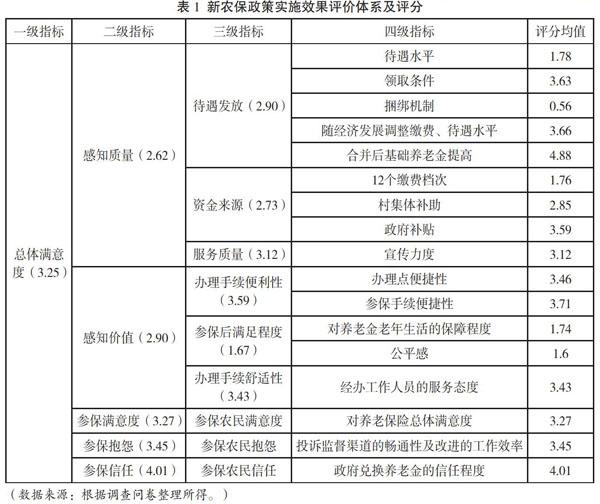

由于對新農保政策效果評價具有強烈的主觀性,要準確把握相關信息,必須建立測評模型。在本文中,我們將新型農村養老保險政策視為產品,農民視為顧客。在閱讀大量相關文獻的基礎上,參照常見的顧客滿意度模型SCSB,ACSI,ECSI和CCSI與吳建南(2007)從我國公共部門現實出發,借鑒美國顧客滿意度指數模型(ACSI),構建適合我國公共部門的公眾滿意度測評模型與指標體系,建立了新農保政策實施效果評價體系。(見表1)

測評體系可以劃分為四個層次,即一級指標、二級指標、三級指標、四級指標,每個層次的測評指標都是由上一個層次的測評指標展開,而上一層次的測評體系是通過下一層次的測評結果反映出來的。并將四級指標體現在問卷上,使用李克特量表對每項指標進行評分,非常滿意為5分,滿意為4分,無意見為3分,不滿意為2分,非常不滿意為1分。根據專家打分,認為所選指標權重并無明顯差異,最后將各項評分取均值,進而對新農保政策實施的總體效果進行評價。

(二)河南省新農保政策實施效果總體評價

根據問卷調查所得數據,將有效問卷評分進行分組并繪圖,得圖1。數據顯示,被調查農民對新農保政策實施效果的評分均值為3.25,標準差為0.501,即總體評分集中在2.749~3.751分。因而,新農保政策某些方面實施效果并未達到政府預期效果。分析調查數據,也發現新農保政策實施確實存在一些問題,其實施效果有待提升。

三、新農保政策實施存在的問題

(一)新農保政策保障水平有待提高

第一,繳費年限的長短對參保人員個人賬戶養老金的金額影響小。以100元繳費檔次為例,繳費15年、40年,60歲后每月領取的養老金額分別是77元、139元。繳費年限比為2.67,而月領取的養老金額比為1.8。繳費年限的長短僅對參保者的個人賬戶養老金額產生影響,且影響的程度較小。第二,政府補貼不分個人繳費檔次的高低。新農保政策參保繳費的標準分為每年100元、200元、300元、400元、500元五個檔次,但政府補貼政策卻不區分個人繳費檔次的高低。參保者均享有30元補貼,繳費檔次越低,則政府補貼占個人繳費的比例越大。這項補貼政策鼓勵農民選擇較低的繳費標準,所以參保者的個人賬戶養老基金較少,這種情況必然影響農村居民未來的養老水平。第三,養老金的金額不足難以保障居民養老生活。農民參保繳費15年后五個繳費檔次領取的養老金分別為每月77元、90元、103元、115元和129元。約2/3的農民認為維持老年生活的最低生活保障為300元,即使不考慮通貨膨脹,僅以養老保險金也滿足不了居民基本養老需求。第四,集體籌資及政府補助有限。新農保基金包括個人繳費、集體補助和政府補貼三部分,由于集體補助不是強制性規定,據調查數據顯示,河南省被調查地區基本沒有集體補助,且存在政府補貼資金不到位的現象。

(二)農民對新農保政策的了解程度低

首先,政府宣傳力度不夠。根據調查可知,新農保宣傳未達到理想效果有兩方面原因:一是宣傳方式形式化。政府的宣傳方式僅是采用標語、橫幅和宣傳單形式,未向農民詳細解釋和說明新農保政策,導致農民對新農保了解不深。二是宣傳內容過于簡化。由于政策宣傳者對新農保的描述為繳費15年,60歲后每月領取養老金,造成村民對新農保政策的不信任,不敢輕易參保。少數農民認為,政府只是為政績而強制農民參保,從而農民對新農保政策產生排斥心理。其次,農民參保意識薄弱。一方面,農民對政策存在模糊認識甚至懷疑態度,對政策的兌現表示擔憂;另一方面,農民無法區分商業保險、養老保險,加上我國長期不注重農村社會保障工作的建設,老農保的失敗教訓,使新農保雖對農民有利,農民仍不愿參保。

(三)政策設計缺乏細節

我國農村保障政策碎片化現象嚴重,新農保政策和特殊農民群體的社會福利政策有重疊部分。例如,農村五保供養政策中規定政府對五保戶的吃、穿、住、衣、葬給予幫助。五保戶的主要受益人群是無依靠的農村老人。而新農保政策規定符合條件的參保者均可以領取基礎養老金,造成五保老人享受雙重補貼。再如,我國對失地且貧困的農民采取的補償方式是一次性的貨幣補償,但是失地農民也可以參與新農保,這樣就會出現重疊補貼。此外,政策細則缺乏與其他社保政策銜接的具體規定,使得出現重疊補貼。

四、提升新農保政策實施效果的對策

(一)提高保障水平

首先,調整補貼政策。政府應根據具體情況,采取相應的補貼激勵措施。高檔次的繳費獲得更多的政府補貼,從而提高個人賬戶的養老金額,有效鼓勵農民選擇較高的繳費檔次。其次,提高養老金待遇。新農保雖對農民養老起到一定的作用,但遠不能滿足農民養老的最低保障需求,地方政府可在中央財政補貼基礎上,適當增加養老金的補貼金額,實現新農保對農民的真正保障。

(二)加大政府宣傳力度

首先,各級政府要把新農保作為一項真正惠民的政策,大力開展,切實為農民著想,而不是將其看作一種財政負擔。其次,在宣傳方式上,采用農民易于接受的形式進行宣傳,如針對村民的不同情況,制定適合的養老計劃,充分調動村民參保的積極性。最后,各級政府,特別是基層鄉鎮政府需要通過各種媒體渠道,幫助村民轉變傳統的養兒防老觀念,樹立起風險意識,加強農民對新農保政策的信心。

(三)增加農民收入,增強其繳費能力

大部分農民選擇較低的繳費檔次源于其較低的繳費能力,這就需要從多方面促進農民增收,提高其繳費能力。例如,政府可增加對農業的投入,大力發展現代農業,加快農業科技創新,因地制宜地推進由多種農業形式相結合的發展方式。發展地方農產品加工業及服務業,延長農業產業鏈,提高農業附加值,從而提高農業收益,進而提高農民繳費能力。

(四)促進基金保值增值

第一,拓寬基金來源渠道。目前,新農保基金基數的規模小,可以采取恰當可行的措施,拓寬新農保基金籌集的渠道,增加基金基數。一方面,可以引入社會捐助、公益金為新農保籌集資金;另一方面,可以采用多渠道融資手段,如發行新農保養老債券。第二,完善基金運營模式。新農保資金的保值、增值方式:一是在銀行存定期的基礎上,適當抽取部分資金投資于風險較低且收益高于銀行存款的政府國債;二是投資于國家政策支持的大型固定資產項目;三是將部分基金投資于大型的正處于成長期的實業投資,確保低風險。第三,加強對基金的監管。加大對新農保資金投資的監管力度,做到基金投資透明,投資方向及收益公開,發揮社會群眾的監督作用。處罰私自挪用資金等違法現象,確保新農保基金良性運作。

(作者單位為東北師范大學)

參考文獻

[1] 尚長風.破解農村養老保險困境的創新制度及評價[J].財政研究,2007(9):48-51.

[2] Hempel D J . Consumer satisfaction with the home buying process:Conceptualization and measurement[J] . Marketing Science Institute,1977(6):7-21.

[3] 李小雙.農村社會養老保險滿意度評價研究[D].西北農林科技大學,2014.

[4] 吳建南,張萌,黃加偉.基于ACS丁的公眾滿意度測評模型與指標體系研究 [J].廣州大學學報,2007(1):13-17.