創(chuàng)設教與學動態(tài)探究問題情境,激發(fā)學生的主體性

孫愛萍

摘要:《數(shù)學課程標準》在課程實施建設中明確指出:數(shù)學教學要求緊密聯(lián)系學生的生活實際,從學生的生活經(jīng)驗和已有知識出發(fā),創(chuàng)設各種情境,為學生提供從事數(shù)學活動的機會,激發(fā)對數(shù)學的興趣以及學好數(shù)學的愿望。本文通過兩則案例剖析,來闡述教與學動態(tài)探究問題情境,從而激發(fā)學生的主體性,達到教學想長。

關鍵詞:問題情境;動態(tài)探究;主體性

課堂上師生互動,始終洋溢著民主、活躍的氣氛,學生因不同的見解而引發(fā)激烈的爭論,在爭論中,學生提出說明和維護各自的觀點,傾聽、理解、支持或反駁別人的意見。能使數(shù)學課堂更加開放和更加具有活力。能充分體現(xiàn)學生的主體作用,教師與學生共同體驗探究過程,共同分享動態(tài)生成的結果,通過共同學習和交互作用,達到教學相長。

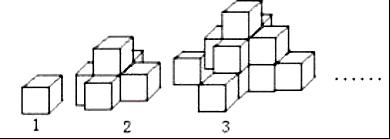

[案例一】學習《視圖》時,通過對疊放的小正方體數(shù)目的探究,培養(yǎng)學生參與意識,歸納探究的能力,體驗成功的喜悅,發(fā)揮學生的主體性。例:如圖,圖1是一個水平擺放的小正方體木塊,圖2、圖3是由這樣的木塊疊放而成的,問題:按照這樣的規(guī)律繼續(xù)疊放下去,至第7個疊放的圖形時,小木塊的總數(shù)是多少?第n個呢?問題提出后,教師叫學生先自行思考,然后回答。

生1:圖1是1個,圖2是(1+5)個,圖3是(1+5+9)個,每一層都比上一層多4個,第n層有(4n-3)個,因此第7個圖有(1+5+9+13+17+21+25)=91 個,第n個圖有[1+5+9+…+(4n-3)]=[1+(4n-3)]n/2=2n2-n(個)

師:回答得很好!還有沒有其它的方法?

生:(小聲討論)

生2:老師,我也有一種方法:第n個圖可以這樣看,前后左右都可以看作(1+2+3+…+n),但應減去中間重復的3次來計算,于是第n個圖有小木塊:

4 ( 1 + 2 + 3 +…+ n ) - 3 n = 4 ( 1 + n ) n/2-3n=2n2-n(個)

師:很精彩!又是一種方法,而且還容易理解。除此之外,還有沒有其它的方法呢?

生3:老師,還有!我悟出了另外一條規(guī)律:

如果把第1圖形有小木塊1個看成 1×1,第2個圖形6個看成2×3,第3個圖形15個看成3×5,第4個圖形有4×7個,…,第7圖形有7×13個,…,依次是一個正整數(shù)乘以一個奇數(shù),于是第n個圖形就有n(2n-1)=2n2-n(個)

師:真棒!太精彩了!

(此案例還可繼續(xù)引申:如果每個小正方體木塊的邊長為1,一位畫家要給露出的表面涂上顏色,請?zhí)骄客可糠置娣e的變化規(guī)律,此問題力求從不同的角度鍛煉學生的歸納能力。)

這堂課中體現(xiàn)了學生的主體性,激發(fā)了學生的積極性,打開了學生的思維,充分發(fā)揮他們的參與意識,師生思維碰撞,一起體驗成功的喜悅。為深化學生認知結構而設計的認知沖突型情境:以富有挑戰(zhàn)性、探究性且處于學生認知結構的最近發(fā)展區(qū)的問題為素材,引起認知沖突,產(chǎn)生認知推敲,從而激起學生強烈的探究欲望和學習動機。

[案例二】在魯教版《平移》教學中,我創(chuàng)設了這樣一個問題情境,具體教學過程如下:師問:我校一矩形草地中間有一筆直的小路(如圖1),為了達到“曲徑通幽”的效果,現(xiàn)計劃修改為彎曲的小路(如圖2)問題:這兩條小路寬度都為1,哪條小路長?哪條小路面積大?

生1:曲線長。第2條小路面積大,因為曲線比直線長,而它們的寬度都為1,所以第2條小路面積大。

師問:其它同學還有沒有其它的觀點?

生2:我認為兩條小路面積一樣大。

生3:我認為第二條小路面積大。

(很快同學們分成了兩大陣營,說明這個問題引起了同學們的認知沖突)。

師:請幾位同學說一說各自的理由。

生1:長方形的面積等于長乘以寬,眾所周知,曲線比直線長,而它們的寬度相同,所以第2條小路面積大。

師:我覺得他說得很有道理,同學們贊同他的觀點嗎?

下面一片沉默,可以看到不少同學都在苦苦思考這個問題,時間大約有2分鐘。

生4:我認為它們的面積應該相等,我們可以在曲路上作一條垂線,沿這條垂線切割,然后把它們拼起來,就可以構成與路1相同的長方形。所以路1路2面積相等。

生5:我還是認為曲路的面積大,我們可以把曲路拉長,顯然他的長度要比直路的長度長的多,所以曲路的面積大。

生6:我認為兩條路的面積應該相等,如果把曲路拉長,那么它的寬度就會變窄,直路與曲路的面積大小就不好確定,而用切割的辦法可以準確的算出曲路的面積,這種做法是可行的。

生7:如果草坪可以移動,我們可以將左、右兩邊的草坪拼合在一起,那么剩下的部分就是曲路的面積。

可以看到這個情境的創(chuàng)設確實引起了學生的認知沖突,學生在兩種結論間徘徊,最后在同學的相互交流、相互啟發(fā)下得到了結論。

教與學動態(tài)探究問題情境的創(chuàng)設要注意要注意以下幾點:

一、尊重學生的已有經(jīng)驗

新課標指出:數(shù)學教學活動必須建立在學生的認知發(fā)展水平和已有的知識經(jīng)驗的基礎之上。生活中積累的經(jīng)驗,運用已有知識過程中獲得的經(jīng)驗以及從已有數(shù)學思想方法中獲得的經(jīng)驗,能幫助學生發(fā)現(xiàn)問題,提出問題,當呈現(xiàn)給學生一個熟悉的學習材料時,很快就會激活學生原有的經(jīng)驗儲存,學生在產(chǎn)生“跳一跳能摘到桃子”的第一感覺后,馬上就會與同伴交流看法,以飽滿的熱情投入到研究中去。

二、找準“探究點

找準“探究點”是實現(xiàn)教與學動態(tài)探究的關鍵。所謂“探究點”是學生為解決問題而進行的能與原有知識和經(jīng)驗建立起有效聯(lián)系的學習活動。在設計這一活動內(nèi)容時,就要考慮適不適合以探究的方式學習。并非所有的內(nèi)容都適合探究式學習,大量的課例研究表明,“探究點”確立的恰當與否成為決定一節(jié)課成敗的重要因素。

三、看準引導時機

教師對學生的引導不是隨機的、經(jīng)常的,否則會干擾學生思維。只有在需要或認為有必要時引導:

1、當學生的探究活動偏離目標時,教師應及時引導。

2、當學生因思維定勢等原因產(chǎn)生思維障礙或思維困難,無力自拔或克服時。

3、當學生思維出現(xiàn)閃光點,但又稍縱即逝時。

四、把握引導力度

教師的引導應是自然的、策略的。既要避免空洞乏力,使學生不得要領,無所適從的所謂“引導”,也要避免過于直截了當,甚至包辦代替,把引導變?yōu)椤爸甘尽钡臓恳=處煹囊龑獋戎卦谔骄康姆较颍椒ê筒呗陨稀7彩菍W生經(jīng)過努力可以完成的事情,教師應盡力創(chuàng)造條件讓學生獨立或以合作的方式去完成。

總之,教與學動態(tài)探究問題情境的創(chuàng)設要貼近學生的最近發(fā)展區(qū),使學生產(chǎn)生認知矛盾,引起思維困惑,激起疑問形成。激疑為先,討論在后,點撥思路在最后,激疑一定不要忙著解惑,能啟迪學生的思維,激發(fā)學生深入探究的情感,這是教與學動態(tài)探究問題情境創(chuàng)設的關鍵,從而才能激發(fā)學生的主體性,達到教學想長。

參考文獻

[1] 張奠宙.趙小平.當心“去數(shù)學化” .《數(shù)學教學》,2005.6.

[2] 王志民.透析問題情景中的問題.《基礎教育課程》,2006.9.

[3] 張向榮.數(shù)學有效課堂教學情境創(chuàng)設策略的研究.《現(xiàn)代婦女(下旬)》 ,2014.02.