《AutoCAD機械制圖》課程教學改革效果分析

何彩玉

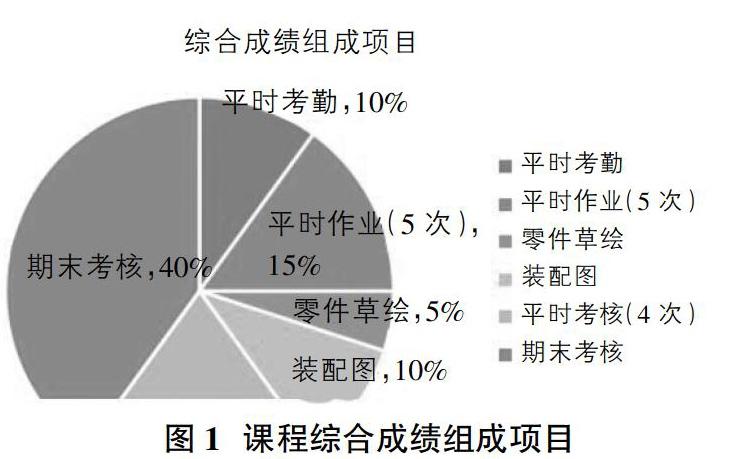

摘要: 以高職院校培養技術型人才的導向下,針對機電一體化專業人才培養的重點,需要熟練掌握AutoCAD機械制圖的軟件使用。主要通過教-學-做-測-評的教學模式,采用“10+50+40”(10%平時考勤+50%平時作業、課堂考核+40%期末考核)的考核方式進行教學改革,重視學生階段性知識點的掌握情況,以學生平時反饋的問題對課堂教學進行修正,反饋問題,解決問題,讓學生真正成為教學的主體。經過實踐,學生均在繪圖速度和分析圖紙方面能力有明顯的提高。

Abstract: Under the guidance of the training of technical talents in higher vocational colleges, for personnel training of mechanical and electrical integration major, it is necessary to master the AutoCAD mechanical drawing software. Mainly through teaching model of Teach - Learn - Do - Test - Evaluate, this paper uses "10+50+40" assessment method (10% usually attendance + 50% peacetime operations, classroom assessment + 40% final assessment) to carry on the teaching reform, pays attention to the students' knowledge of the stage, revises the problem of students' feedback in classroom teaching, feedback and then solution, so that students really become the subject of teaching. After practice, the drawing speed and the ability to analyze the drawings of students have increased significantly.

關鍵詞: AutoCAD;機械制圖;教學改革;效果分析

Key words: AutoCAD;mechanical drawing;teaching reform;effect analysis

中圖分類號:G642.0 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2017)01-0197-02

0 引言

機電一體化專業AutoCAD機械制圖作為機械行業基礎,對學生職業生涯有重要的作用。在此之前系部采用傳統的教學模式教-學-做,以30%平時成績+70%期末考試,考核都以期末考試來錘定學生是否通過課程,教學效果和質量并不佳。對此,針對學生課程掌握的情況提出了教-學-做-測-評的教學模式,采用“10+50+40”(10%平時考勤+50%平時作業、課堂考核+40%期末考核)的考核方式進行教學改革。

1 教學改革方案

1.1 教-學-做-測-評教學模式改革方案

1.1.1 提高課堂的教學效率,采用邊教邊練的教學方法,核實學生基本掌握知識要點

《AutoCAD機械制圖》課程主要分四個模塊:①基本繪圖命令的使用(繪制命令、修改命令、刪除命令等);②零件圖的繪制(標題欄、標注、圖層設置、設計中心等);③裝配圖的繪制(明細欄等);④簡單的三維實體繪圖。根據課程的特點,采用是電腦實訓的上課方式,通過教師機學生機控制教學演示,學生跟著學習,然后學生再通過練習掌握軟件功能使用。在隨堂的練習中對學生提出的難點進行解答,保證知識點掌握過關,課后布置作業。

1.1.2 為提高學生的繪圖速度,采用月考核隨堂AutoCAD繪圖軟件作為平時考核

課堂考核的方式采用月考(第4、7、11、15周)形式,根據教學進度,結合當下應掌握的重點、難點,以60分鐘為隨堂考核時間,發放電子檔試卷,以正規考試方式對學生進行隨堂考核,考核成績在一周內公布。除了病假或特殊情況的可申請延考課堂考核,曠課或遲到早退等影響課堂考核成績,一概由考生負責。另外在試卷批改后,對出現的問題進行總結整合,然后分條解說,解決難點。

考核一:簡單平面圖形繪制(60分鐘)。

通過繪制簡單平面圖形,加強學生對各繪圖命令的使用。

考核二:平面圖形繪制(60分鐘)。

強化學生對各繪圖命令的使用,提高學生讀圖繪圖速度。

考核三:環境設定和標注尺寸(60分鐘)。

一方面訓練學生對繪圖環境的設定,另一方面訓練學生對基本尺寸和公差尺寸的標注及尺寸修改,強化運用。

考核四:零件圖和三維立體圖繪制(60分鐘)。

通過對環境設置,繪制零件圖及根據軸測圖繪制三維立體圖,訓練學生對三維模型構建各繪圖工具的使用。

1.1.3 加強零件測繪方法的應用

在課程學習當中布置了機械繪圖(手繪)兩個作業:①測繪零件繪制零件圖;②裝配圖繪制(機械繪圖)。目的是讓學生掌握測繪基本方法和掌握裝配圖的畫法和注意事項。通過實際應用使得學生對知識點融匯貫通,最后通過點評,指出問題所在,加深印象,改正不足。

1.1.4 帶領學生積極參加學校舉辦的Autocad軟件快速繪圖比賽,增加學生對Autocad繪圖軟件的興趣

1.2 課程考核方式“10+50+40”

課程的改革是根據所在高職院校學生現狀,以重視學生職業技能,及時了解知識掌握狀況,對教學知識點進行完善補充的改革模式。

1.2.1 平時考勤10%

平時考勤的成績占課程的總成績10分。一個學期16周課,每周4個課時,一共64課時,上課采用是32理論+32實訓,課后布置計算機繪圖作業,以增加學生訓練實踐。課堂隨機點名,一個學期點名16次,無故缺課一次扣一分,扣完10分為止。另對于遲到早退的,酌情扣分。

1.2.2 平時作業、課堂考核50%

平時作業占30%(含5次課后作業,一次占3%,小計15%;另還有裝配圖10%,零件測繪5%,小計15%),平時考核占20%(按月考的形式,4次,每次各占5%)。如圖1所示為綜合成績各項及比例構成。

1.2.3 期末考核40%

期末考核是對學生整個學期學習情況的檢驗,在考核的比重上有所降低,改變了傳統教學中一考定結果的弊端,從而更好體現學生的綜合水平,讓學生在完成一個個平時小任務中去掌握知識要點,提高快速繪圖的能力,更重要是促進《機械制圖》課程的持續學習,鞏固學生的基礎,提高學生計算機快速繪圖的職業能力。

2 具體的實踐過程

課程改革具體的實踐過程如下:

2.1 了解分析學生對機械制圖的知識點的掌握情況,調整教學任務和教學進度

以15級機電一體化專業為改革對象,由于AutoCAD機械制圖課程與機械制圖課程有相關性,對學生進行了初步了解,學生對機械繪圖的三視圖方面的知識不扎實,故在本學期的教學中可完善加強。另外增加零件圖繪制的課時,以強化AutoCAD繪圖的目標和作用。

2.2 重視學生的實踐能力培養,強化AutoCAD軟件的應用

課堂上AutoCAD操作使用為主,教學為輔,重視學生軟件應用情況,加強能力的訓練,通過隨堂考核、隨堂練習強化AutoCAD軟件的熟練程度,為職業就業打下基礎。鼓勵學生積極參加學院的Autocad軟件快速繪圖比賽,提高學生學習的積極性。

2.3 著力解決學生反饋的難點疑點,對存在問題進行剖析解說

無論是課上課下都為學生提供答疑的便利,通過電話、qq、短信、坐班答疑等方式為學生解決問題,特別是作業和隨堂考核出現的問題,進行歸類分析,分條解說。

2.4 考核方式方面執行情況

考勤的比率是10%,在這個環節中,對學生進行考勤記錄,期中、期末進行考勤情況公布。對缺考比較嚴重的進行課下談話,了解學生的動態。

平時考核由平時作業、課堂考核兩部分構成。平時作業5次,基本每1章布置一次作業,作業題量6小題/次、裝配圖1次、零件測繪1次,課堂考核4次,以學生上交的作業和考核試卷進行認真修改,評分,總結出現的問題,對存在問題進行一一解疑。

按照《AutoCAD機械制圖》的考試模式,100分鐘的計算機繪圖考試。涉及考試的知識點涵蓋簡單平面圖繪制、三維圖構建等知識點,主要考察學生的技能能力的掌握情況。

3 改革實踐效果

①考勤。在制定課程的改革規則,嚴格按照課程改革方案進行,學生的到課率大大提高,其中15機電專業機器人方向的學生到課率100%。

②學生的自我學習積極性提高。在課程改革的實際過程中,從大部分學生開始對課程不上心到期中80%以上同學都提前預習、自我學習,學生的自我學習積極性得到了較大提高。

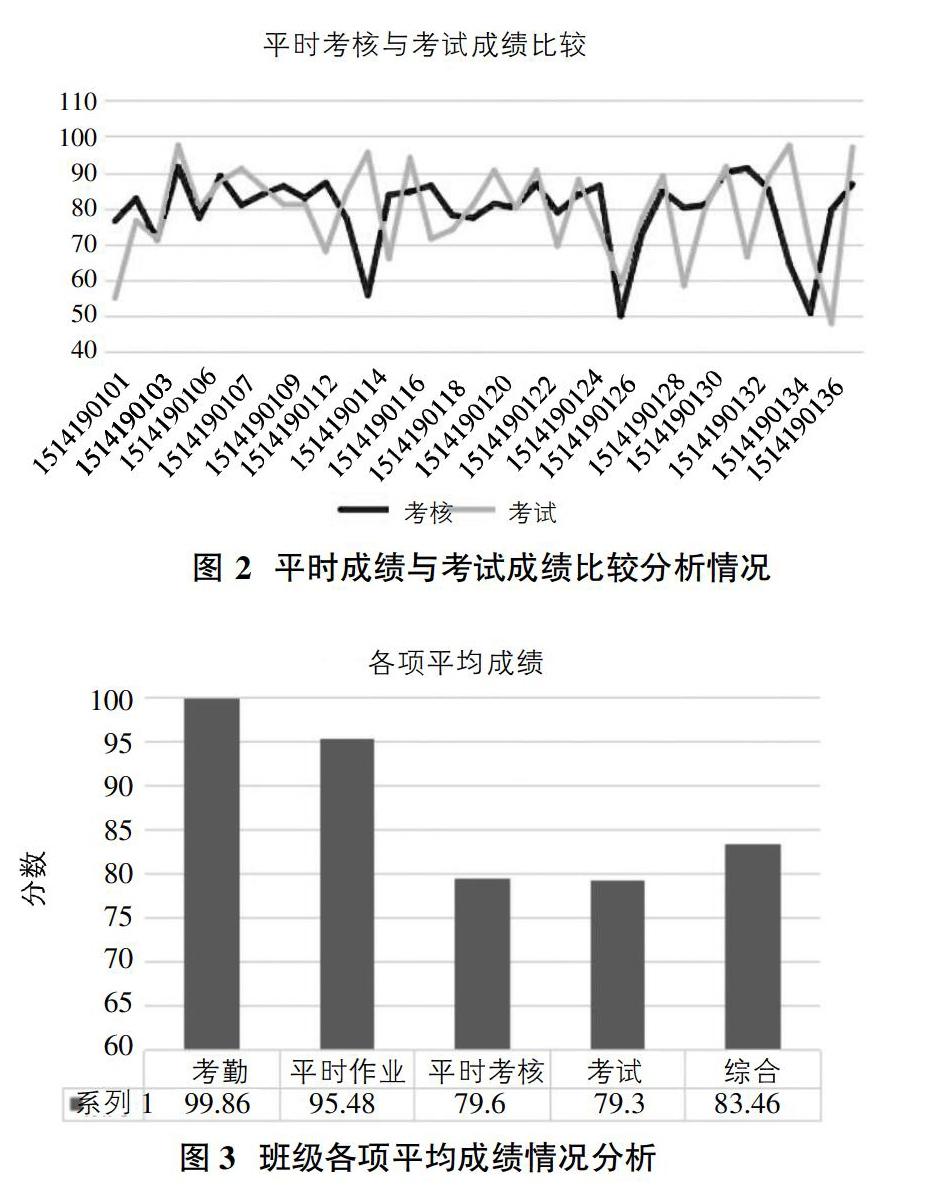

③學生職業能力得到鍛煉。機電專業(機器人方向)班級課程的通過率100%,縱觀這個學期的各項成績表現,平時考核的成績與期末考試成績相當,基本呈線性關系(如圖2)。

在對各項成績構成分析上(圖3),其綜合成績主要還是與平時考核和考試成績密切聯系,采用課程改革,在平時方面的表現對課程的掌握程度是直接關系,這樣的實踐效果也是相當滿意的。

4 結論

機械制圖采用教-學-做-測-評的教學模式,采用“10+50+40”的考核方式進行教學改革,以實際來檢驗了教學改革的可行性和有效性。當然對于本課程的改革還需繼續完善,在機制下大量培養學生的能力還力求重點培養拔尖的學生,讓學生更為出色。

參考文獻:

[1]楊東超,王玉坤,李學志.機械制圖課程教學探討[J].工程圖學學報,2007,28(2).

[2]宋洪俠.深化機械制圖教學改革培養高技能創新型人才[J].圖學學報,2013,34(3).

[3]楊薇,張京英,張輝,等.機械制圖三結合實踐教學模式的探索[J].圖學學報2014,35(1).