基于三大利益主體的喀納斯生態旅游發展現狀及其可持續發展研究

趙梅

摘要:從喀納斯三大利益主體的角度出發,探究喀納斯生態旅游發展現狀及存在的問題,發現喀納斯生態旅游發展中存在的問題,主要問題為生態環境保護的相關法律法規不健全,旅游景區管理體制不完善,公眾生態環保意識淡薄,生態理念落后等,根據存在的問題,提出喀納斯生態旅游可持續發展的對策:加強宣傳和教育,提高公眾生態旅游意識,健全法制保障,實現旅游資源資產化管理,提高管理能力,強化管理措施。

Abstract: From the perspective of the three main stakeholders of Kanas, this paper explores the present situation and existing problems of Kanas eco-tourism. The main problems include: imperfect laws and regulations of ecological environment protection, imperfect management system of tourist attractions, weak public awareness of environment protection, backward ecology idea and so on. According to the existing problems, the countermeasures of sustainable development of eco-tourism in Kanas are put forward: strengthening the propaganda and education, raising the public ecotourism consciousness, perfecting the legal system, realizing assets management of tourism resources, improving management capacity, and strengthening management measures.

關鍵詞:喀納斯;生態旅游;可持續發展

Key words: Kanas;eco-tourism;sustainable development

中圖分類號:F592.7 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2017)02-0022-03

0 引言

1980年,新疆維吾爾自治區人民政府批準設立喀納斯自然保護區,六年后,該保護區被國務院認定為國家級自然保護區。1990年,自治區旅游發展規劃將喀納斯定為新疆重點生態旅游開發區。2003年9月,喀納斯景區被國家林業局評為“國家森林公園”;2004年1月,喀納斯湖區被國家國土資源部批準成立“國家地質公園”;作為新疆準噶爾旅游環線上旅游業發展的龍頭,喀納斯旅游資源類型全、品位獨特、空間組織優良,具有極高的開發潛力,特別是被成為“人間凈土”的原始環境,別具特色的邊疆民族文化以及多樣化的生物景觀,在同類旅游項目中具有很強的競爭優勢[1]。但是由于地處西北干旱地區,該保護區對外界干擾比較敏感[2]。縱然奇特而豐富的生物景觀使喀納斯自然保護區始終處于全國熱搜的旅游項目一列,但是其脆弱的環境承載力使其在實際運營中存在諸多矛盾,如原始圖瓦村落的搬遷、喀納斯湖周邊生態環境的開發等已在一定程度上破壞了保護區生態系統的完整性[3]。縱然目前已有一套喀納斯生態旅游旅游開發的明確定位,但由于喀納斯生態旅游起步較晚、尚未成熟,如何在保持其原生態的狀況下健康、持續地發展,已成為喀納斯發展生態旅游亟待解決的一項課題。

1 喀納斯生態旅游發展現狀

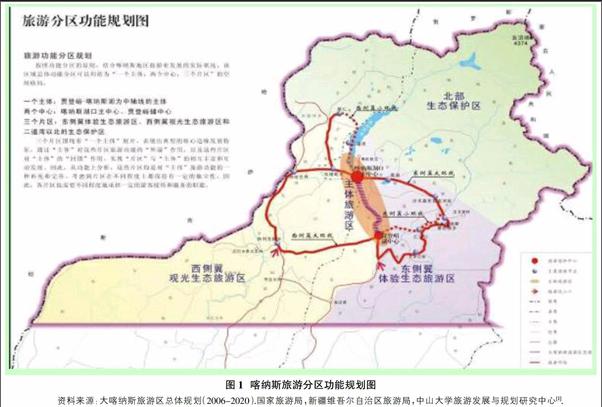

喀納斯生態旅游景區(2006《大喀納斯旅游區總體規劃》中所指的大喀納斯旅游區)總面積10030km2,是我國唯一一塊毗鄰三國地界的風景區。該旅游區地處新疆維吾爾自治區阿勒泰地區以北,阿爾泰山脈中段南坡,南部以北緯48°13′為界,東鄰蒙古人民共和國,北面越阿爾泰山脈山脊線與哈薩克斯坦共和國、俄羅斯共和國接壤,地跨阿勒泰地區布爾津、哈巴河兩縣,以北緯48°13′為南部邊界,東以禾木鄉界為限,西北延伸至國境線[4]。包括喀納斯國家級自然保護區、喀納斯國家地質公園、白哈巴國家森林公園、賈登峪國家森林公園、布爾津河谷、禾木河谷、禾木草原及禾木村、白哈巴村、喀納斯村三個原始圖瓦村落等國內外享有勝名的七大自然景觀區和三大人文景觀區,占地面積2210km2的喀納斯國家級自然保護區為其核心景區[5],如圖1。

根據喀納斯國家級自然保護區的特點和自然保護區規劃原則,為了對喀納斯生態旅游景區的生態資源和自然環境進行有針對性的運營和保護,旅游管理部門將該旅游保護區規劃為三大功能區,即實驗區、核心區和緩沖區[6]。按照旅游開發與保護規劃,喀納斯實驗區內位于湖南部面積為35km2的區域主要用于旅游開發。經過多年的旅游開發后,該區域的生態環境逐漸惡化,一些區域甚至存在生態退化的問題。首先說湖區拆遷情況,從2006年開始的下湖口經營設施的拆遷切換工程,截止到目前已完成3.2萬m2。2010年針對下湖口交警大隊原有接待設施、交通廳藍湖賓館臨時設施及克拉瑪依山莊進行集中拆遷,拆遷規劃面積是8000m2。拆遷整治涉及面廣,工作難度很大,只有借助政府的力量才可以保證持續推進[7]。

可以看出,雖然喀納斯景區的生態旅游資源得天獨厚,但旅游開發犧牲了大量原始生態資源,而且景區利益主體之間利益分配不均,都是目前生態拆遷整治工作的難點。對此我們針對現狀,對景區的三大利益主體:旅游管理部門、旅游者及當地居民做了相關的調查與研究。

2 喀納斯生態旅游調查研究

2.1 旅游管理部門對生態旅游的感知及行為特征分析

對于喀納斯旅游管理部門的調究,主要以訪談的形式進行。在2015年七、八月間,分別對喀納斯景區管理委員會、大西部旅游公司等部門(機構)進行了走訪調研。調研發現,喀納斯景區的管理環境比較混亂,景區的基礎設施和旅游項目并不是由一家企業進行綜合管理,而是分別由不同的企業進行管理。比如景區管理委員會和喀納斯南湖交通部門承擔著景區區間車的管理職能,而湖區的游船的管理權卻分屬于喀納斯旅游公司和新疆大西部旅游公司兩家企業。各方始終把經濟利益凌駕于景區生態環境之上,并沒有重視對景區環境的保護。雖然景區開發與經營規劃中明確標示要對景區進行生態旅游開發,但是許多管理者并不清楚“生態旅游”的概念,更不具備相應的資質和技術手段進行生態旅游開發,并且針對景區生態環境沒有建立一套明確的環境動態監測機制,造成生態環境的破壞與退化。

雖然喀納斯景區規定景區內只允許區間車和工作車輛進入,但在調研中,我們發現在景區內依然過往較多的私家車及摩托車,目前景區雖然以公交車為主,并且摩托車的出入比較隨意的,這足以反映出管理上的不規范。

2.2 旅游者對生態旅游的感知及行為特征分析

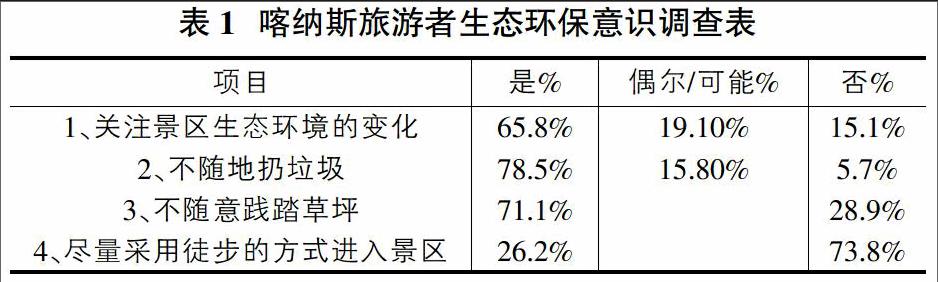

我們采取隨機的對旅游者進行問卷調查,問卷在景點隨機發放,共發放350份問卷,回收298份有效問巻,問卷有效率為85%。綜合問卷所反饋的信息得到關于旅游者生態環保意識和行為特征的調研結果,詳見表1。

表1所示統計結果表明,絕大多數游客都有一定的生態環保觀念,但在生態環保意識主動性上還有一定的差距。針對交通工具一項,73.8%的調研對象選擇“乘坐區間車進入景區”,由此可見,大多數游客比較重視旅游舒適度,從生態保護的角度來說,這就忽視了生態代價。客觀方面是因為絕大部分旅游者都是跟團旅行,大部分旅行社行程安排較緊,所以造成一些旅游者被迫選擇乘坐交通游覽。而景區提供的旅游產品主要是風景游覽和家訪相結合,缺乏生態內涵,導致目前喀納斯景區生態旅游的定位形式大于內容。

2.3 景區居民對生態旅游的感知及行為特征分析

由于語言溝通障礙等原因,對喀納斯景區村民的調研主要采用的是走訪的形式,受眾的是喀納斯村50戶居民,其中圖瓦人口占81.1%。調查結果統計分析如下:當地居民的環境保護意識有一定程度的提高,但仍然存在一些問題。就生態環境保護的立場來講,政策法規因素和管理部門的宣傳教育起到了正確的導向作用,可見充分的政策宣傳和行政管理起到了一定的約束作用。景區旅游業的發展為當地居民帶來了客觀的經濟效益,在經濟利益的驅使下,當地居民對當地生態資源的保護意識逐漸淡漠,甚至不惜以犧牲自然環境來換取經濟利益,比如對蟲草的過量采掘,對森林的過度采伐,無節制的放牧、對野生動物的肆意獵殺等等,這在一定程度上對景區生態環境造成了破壞。可以看出,外來文化的沖擊、人口數量的增加及經濟意識的提高,在一定程度上破壞了景區生態系統的完整性。

3 喀納斯生態旅游可持續發展對策分析

3.1 加強宣傳和教育,提高公眾生態旅游意識

公眾的生態環境意識是景區可持續發展的關鍵要素。喀納斯管委會首先要向公眾傳播保護生態環境的重要意義,提高游客的環保意識,使其自覺地參與到環境保護中來。在管理層方面:應有針對性地加強生態旅游的培訓工作,如通過研討會、專題講座等途徑對景區經營者加強生態環保教育,使其正視旅游開發與生態環境保護的關系,通過學習和參與逐漸提高對“生態旅游”的認識。另外,盡量在不損害事旅游業直接利益者的經濟效益的前提下,通過政策宣傳引導其樹立大局觀念,放眼各行業,以營造良好的大旅游環境。在旅游者方面:通過多種傳媒進行宣傳引導,提高喀納斯景區旅游者環保意識和可持續發展意識。促使他們樹立生態危機意識和生態保護觀念,使其對自然環境產生敬畏,真正懂得與自然和諧相處的道理,從而引導當前的生態旅游逐漸發展成為人與自然和諧統一的生態體驗。針對當地居民:由于喀納斯社區居民主要為圖瓦人和哈薩克族,首先要強化他們的漢語水平,這樣可以為將來的生態環保意識的培訓奠定良好的基礎。可以通過長、短期學習培訓使當地居民真正意識到當前生態遭受破壞的現狀,使其產生生態危機意識,繼而通過政策宣傳引導其樹立可持續發展的生態旅游觀念。總之,要通過各種宣傳途徑逐漸提高旅游管理企業(機構)以及當地居民的生態保護意識,敦促其樹立可持續發展觀念,最終在整個景區內形成全員關注生態環境保護良好氛圍。

3.2 健全法制保障,實現旅游資源資產化管理

國家及地方相關管理部門應加快相關法律、法規的出臺和完善,解決目前喀納斯生態旅游景區法制不健全的問題。喀納斯目前現有的法律法規在執行過程中存在一定程度的違法、違規行為而導致法律規范形同虛設的現象,行政主管部門必須在改革體制、機制的基礎上,創新執法方式、加大執法力度,并結合各種有效手段,切實運用法律武器促使喀納斯生態旅游的可持續發展。

同時,針對目前這種分領域、分部門的分散管理體制而導致政策失誤時有發生等問題,需建立起系統的綜合決策機制。如具體到旅游資源環境政策的制定,一要綜合考慮環境承載力及政策實施后可能產生的不良影響,并制定相應的生態補償機制;二要從實際出發,要統籌協調喀納斯景區經濟效益、環境效益及社會效益三者的關系。

3.3 提高管理能力,強化管理措施

喀納斯雖然已經是新疆旅游的龍頭和典范,但是其旅游與國內成熟旅游景區相比還有很大差距,這就要求喀納斯景區必須結合新疆區情和喀納斯旅游發展實際,不斷提高景區管理水平和不斷深化景區管理改革。首先,要加強旅游人才隊伍的建設,通過引進、培養、委托管理等形式保障人才和管理能夠到位。其次,要加強對景區資源的保護及各項具體事務的管理。實行資源保護管理目標責任制,規定具體的目標、任務、措施和獎懲辦法,組織到位、管理到位。對環境資源實施監控和防護措施,明確責任,做到對環境資源的無縫管理,以確保旅游生態環境安全和實現喀納斯旅游的可持續發展。

4 結論與討論

本文通過對喀納斯景區三大利益主體的調查和分析,初步探究了喀納斯生態旅游發展現狀及存在的問題,就景區內的三大利益主體對生態旅游可持續發展的影響因素作了詳細的分析和研究,根據這些因素提出了制約景區生態旅游發展的相關問題,并針對問題提出相應的調控對策,對景區生態旅游可持續發展有一定的借鑒意義。但由于時間和調研成本原因,本次調研不夠詳細和全面,后續研究會繼續改進和完善。

參考文獻:

[1]國家旅游局,新疆維吾爾自治區旅游局,中山大學旅游發展與規劃研究中心,大喀納斯旅游區總體規劃(2006-2020)[R].阿勒泰日報,2008(7).

[2]尤海濤.新疆喀納斯國家級自然保護區生態旅游定位與運作的矛盾研究[D].新疆師范大學碩士論文,2006(6).

[3]袁國映,張明,張莉,等.喀納斯自然保護區生態旅游開發與環境保護[J].新疆環境保護,2001,23(3):18.

[4]姚娟.新疆大喀納斯旅游區生態系統服務價值評估與消耗研究[D].新疆農業大學博士學位論文,2014.

[5]楊兆萍,張小雷.喀納斯自然遺產科學基礎研究[M].新疆人民出版社,2010.

[6]王曉峰,金海龍.新疆喀納斯自然保護區[J].中國國家級自然保護區,2003,4.

[7]喀納斯景區管理委員會,2011(11).