組織目標、委托代理和內部審計需求:一個理論框架

鄭石橋 王紀穎

編者按:內部審計歷史悠遠,并且已經成為當代組織治理的主要基石,然而,實踐中有許多困惑,例如,內部審計究竟應該干什么?哪些是內部審計業務?哪些不是內部審計業務?內部審計的邊界在何處?實踐中的上述困惑表明內部審計基本理論還缺乏系統化的研究。從本期開始,本刊將連續刊發內部審計基本理論研究系列文章。

【摘 要】 委托代理關系在奠定組織目標實現基礎、提高組織營運效率效果的同時,產生了代理問題,并且放大次優問題和風險因素這些消極因素,消極因素會威脅組織目標的達成。為了應對這些消極因素,由三道防線組成的治理機制得以建立,內部審計可以在任何一道防線中發揮作用,在第一道防線中,作為制衡機制的組成部分,行使審核功能;在第二道防線中,作為監督機制的組成部分,行使監督功能;在第三道防線中,作為監視機制,行使監視功能。

【關鍵詞】 委托代理; 代理問題; 次優問題; 風險; 內部審計

【中圖分類號】 F239.44 【文獻標識碼】 A 【文章編號】 1004-5937(2017)01-0126-06

一、引言

內部審計具有悠久的歷史。現實中,許多組織建立了內部審計機構,這些內部審計機構在組織目標的實現過程中發揮了重要的作用,甚至已經成為組織治理的基石。然而,也有許多的組織并沒有建立內部審計機構,這些組織的治理及組織目標也有優秀的表現。那么,這其中的原因是什么?換言之,內部審計的需求因素究竟是什么?是什么因素驅動內部審計的產生及變遷呢?

現有文獻主要從代理理論和管理需要理論的視角檢驗了內部審計需求。代理理論和管理需要理論能一定程度上解釋內部審計需求,然而,同樣有委托代理關系,為什么有些組織沒有建立內部審計機構?同一個組織,為什么在不同的時期對內部審計需求會有差異呢?現有理論不能解釋上述這些問題。本文以組織目標達成為基礎,從抑制消極因素的視角提出內部審計需求理論框架。

隨后的內容安排如下:首先是一個簡要的文獻綜述,梳理內部審計需求相關文獻;在此基礎上,從組織目標出發,提出解釋內部審計需求及變遷的理論框架;然后用這個理論框架來解釋現實生活中的內部審計需求差異化現象;最后是結論和啟示。

二、文獻綜述

內部審計需求因素也稱為內部審計動因,從現有文獻來看,主要從兩個視角解釋內部審計需求或動因,一是代理理論,二是管理需要理論[1-2]①。代理理論認為,內部審計是應對組織內部委托代理關系的代理問題而產生,這種觀點是將審計一般的需求理論應用到內部審計。不少的文獻以代理理論為基礎,檢驗了內部審計需求。國外的文獻中,Carcello,Hermanson & Raghunandan[3-4]發現,內部審計預算與公司規模存在正相關關系。Goodwin-Stewart & Kent [5]發現公司規模與內部審計規模顯著正相關。Sarens[6]發現,公司規模越大、內部報告層次越多,內部審計規模越大,企業所有權結構的分散程度與內部審計規模正相關。Sarens & Abdolmohammadi[7]發現,企業所有權結構的分散程度與內部審計規模正相關。國內文獻中,徐冰[8]發現,企業規模能合理解釋家族企業對審計的需求。程新生和張宜[9]認為,公司規模擴大、管理層次增多,客觀上需要建立內部審計制度。耿建新等[10]發現,公司的控股子公司與分公司數量越多對單設內審部門的要求越強烈。劉國常和郭慧[11]發現,審計規模與公司分支數量顯著正相關。翟冬云和張吉崗[12]發現,內審規模與公司規模顯著正相關。

管理需要理論認為,內部審計是源于管理的需要,是因為管理越來越復雜,所以,對內部審計有需求。作為內部審計職業創始人之一的維克多·布瑞克認為:“在內部審計師職業建立以前的歲月里,工商企業和其他各種組織的活動范圍變得愈來愈龐大,愈來愈復雜。這些變化的到來,致使對控制和經營效率的管理更加困難。……愈來愈多的管理者發現,有必要任用一些專門的職員去檢查和報告正在發生的事情,并對其原因進行深入的調查,這些專業人員就是內部審計人員”[13]。我國著名會計學家婁爾行主編的教材也有類似觀點:“企業規模不斷擴大的結果,控制跨度增加,經營地點分散,削弱了企業主管人員能夠直接了解所屬各級經營管理情況的能力,因而不得不依靠中層管理人員的匯報。這些匯報是否真實可靠、公正客觀,企業的決策和各項規章制度是否得到貫徹執行、收到預期的成效,企業主管人員需要有鑒別能力的、能夠作出客觀評價的專門人員予以幫助。于是產生了企業內部審計”[14]。其他還有一些文獻從管理需要視角論證內部審計需求。馮均科[1]提出職能缺位論與職能強化論來解釋內部審計需求,職能缺位論認為,內部審計所實現的職能,是社會職能尤其是本經濟單位管理職能的一部分,沒有這種職能,與之有關的管理職能的履行可能會出現故障。職能強化論認為,社會給予各種專門工作的職能分工總是隨著社會的進步而發生各種變化,對某些工作的需要得以強化,進而需要對該項工作的職能強化,內部審計正是如此。程新生和張宜[9]認為,經營領域的多元化及經營區域的廣泛化,客觀上需要建立內部審計制度。Wallace & Kreutzfeldt[15]發現,與未設立內部審計的公司相比,設立內部審計的公司,其行業競爭更為激烈、技術更新換代更快、外部監管更嚴格。Carcello,Hermanson & Raghunandan[3-4]發現,一些特殊行業的內部審計預算更高。

上述文獻為我們認知內部審計需求奠定了良好的基礎。然而,有限理性是否會引致內部審計需求呢?內部審計的產生與其促進組織目標達成是否存在關聯?這些問題都需要做進一步的深入探究。本文以組織目標達成為基礎,從抑制消極因素的視角提出內部審計需求理論框架。

三、理論框架

一般認為,審計源于委托代理關系,自利和有限理性是審計的主要需求因素[16]。這些因素當然是內部審計的需求因素。然而,任何一個組織都有目標,組織內部的每個部門、每個崗位都應該圍繞組織目標來開展工作,與組織目標無關的部門或崗位沒有存在的機會。內部審計也是如此。所以,從邏輯上來說,一定是內部審計在組織目標的達成過程中發揮了某種重要的作用,才導致了內部審計的產生。基于此,本文以組織目標達成為基礎,從理論邏輯上來分析內部審計需求因素。

(一)影響組織目標達成的消極因素

影響組織目標的因素包括積極因素和消極因素,前者直接推進組織目標的達成,后者對組織目標達成產生負面影響,從而會抑制組織目標之達成。積極因素一般要直接參與組織產品或服務的生產,而內部審計并不參與組織產品或服務的生產,所以,難以從積極因素的路徑來促進組織目標的達成,而是從抑制消極因素的路徑來促進組織目標的達成。

那么,影響組織目標達成的消極因素有哪些呢?一般來說,大致有兩類:一是源于人性自利和有限理性而產生的代理問題及次優問題,二是源于組織環境因素的風險。下面具體分析上述兩類消極因素。

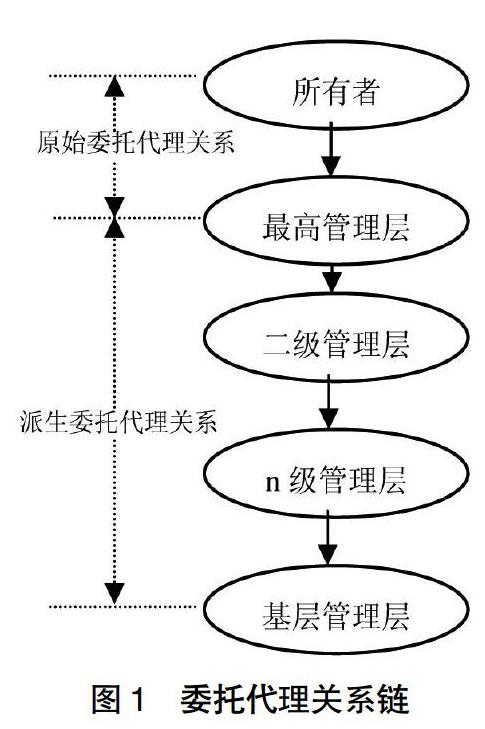

我們先來看代理問題及次優問題。組織的所有者和最高管理層之間形成委托代理關系②,然而,任何一個組織內部都必須實行一定程度的分層管理,在分層管理下,上一層級管理層必須將一定的資源和權力交付給下一層級管理層,同時,也會將一定的責任交付給下一層級。事實上,上一層級管理層和下一層級管理層之間形成了委托代理關系。如此一來,從組織的所有者開始,到組織分層管理的最基層,形成了一個委托代理鏈,如圖1所示。

相對于組織的所有者和最高管理層的委托代理關系(本文稱為原始委托代理關系),組織內部的委托代理關系是派生的(本文稱為派生委托代理關系)。派生委托代理關系是組織內部專業化分工合作的基礎,也是組織運行效率效果的基礎。沒有委托代理關系,組織內部所有的資源、權力、責任都集中于最高管理層,需要最高管理層對所有的事項都有深入的介入甚至事必躬親,這無疑會影響組織運行的效率,最終導致組織無法達成其目標。也可以這樣說,委托代理關系是人類社會最偉大的發明之一,沒有委托代理關系,就沒有人類社會的文明進步。

然而,委托代理關系能否真的按委托人的意圖來運行呢?未必如此!委托代理關系中的人都是現實生活中的正常人。現實生活中的正常人具有兩個典型的人性特征,一是自利,二是有限理性[17]。自利是指人會計算、有創造性、能尋求自身利益最大化,表現為經濟人。有限理性是指人的行為是有意識的理性選擇,但這種理性又是有限的,并不能在任何情形下都做出正確選擇。具有上述特征的正常人會在其行為中顯現出利己傾向,也不能保證不犯錯誤。然而,具有上述特征的正常人進入委托代理關系后,其上述人性特征會得以放大,從而產生代理問題和次優問題。

代理問題是代理人由于自利而帶來的問題,也稱為機會主義行為,包括逆向選擇與道德風險,主要表現為代理人損害委托人的利益而謀取自己的利益,例如,卸責、以權謀私、弄虛作假、違規、受賄等,都屬于代理問題或機會主義行為。代理人的機會主義行為為什么會發生?為什么能得以發生呢?這就涉及到機會主義行為的發生條件。主要是激勵不相容、信息不對稱、環境不確定性。由于激勵不相容,代理人目標與委托人目標不完全一致,代理人會有自利的動機,會為了自己的目標而損害委托人的目標。但是,這種自利動機的實施是以信息不對稱和環境不確定性為前提的。信息不對稱是指代理人知道的許多信息,委托人不知道,代理人正是利用這種信息優勢,在委托人不知情的情形下來謀取自己的利益。即使有信息不對稱,如果代理人產出完全由代理人努力所決定,委托人可以通過產出來判斷代理人是否存在機會主義行為,這種判斷的前提是代理人的產出完全由代理人的努力所決定。然而,在環境不確定性的情形下,代理人努力和環境共同決定代理人的產出,并且無法區分這種產出中代理人努力和環境的份額,從而委托人也就無法根據產出來判斷代理人是否存在機會主義行為。

在委托代理關系中,源于自利的代理人的機會主義行為會損害委托人的利益。同時,代理人的有限理性也會損害委托人的利益。一般來說,有限理性是普遍存在的,即使沒有委托代理關系,也會出現有限理性。但是,在委托代理關系下,代理人的有限理性可以得到放大,從而產生更加嚴重的次優問題③。其原因是,在委托代理關系下,代理人更加放膽而為,因為其行為帶來的成功是其績效,而其行為帶來的失敗則主要由組織的所有者承擔,所以,相對于非委托代理關系而言,在委托代理關系下,代理人更有可能敢于決策、敢于行為,從而更加容易發生錯誤行為。例如,醫生往往不會貿然給家人診斷治療,這其中的原因是醫生知道對于疾病認知的復雜性,醫生的任何決策都存在風險,由于親情關系,其有限理性得以抑制。但是,對于他人,醫生則一定程度上放松了對有限理性的這種抑制。組織中的管理人也一樣,如果是自己設立或提供資源的組織,就如同自己的家人,任何行為都會謹慎,其有限理性得到抑制。當組織屬于他人,自己只是代理人時,就如同醫生為他人看病,代理人更有可能放膽而為,有限理性可能得以放大,從而次優問題有可能嚴重。

然而,影響組織目標達成的消極因素中,許多并不是由委托代理關系帶來的,即使沒有委托代理關系,組織環境中也存在一些影響組織目標達成的消極因素。作為組織的管理者,其主要責任是達成組織目標,所以,如何達成組織目標,是管理層需要關注的首要任務。即使沒有委托代理關系,任何一個組織要實現其目標,都會受到一些因素的威脅,這些威脅因素也就是風險。應對這些風險是組織各級管理層的重要職責之一。當然,代理問題和次優問題也會影響組織目標之達成,從某種意義上來說,也是廣義風險。不過,此處的風險是代理問題和次優問題之外的消極因素,可以稱為狹義風險,這些因素對組織目標有威脅,既可能來源于組織外部,稱為外部風險因素,也可以來源于組織內部,稱為內部風險因素。總體來說,威脅因素都來源于組織環境,正是組織環境的競爭性、變動性、復雜性使得組織目標可能不能達成。消極因素雖然不是源于委托代理關系,然而,在委托代理關系下,由于代理人的自利以及有限理性的放大,組織環境帶來的風險因素對組織目標的達成可能產生更為嚴重的影響,從而使得委托人需要更加關注代理人如何應對這些風險因素。

總體來說,委托代理關系在奠定組織目標實現基礎、提高組織營運效率效果的同時,也帶來代理問題,也可能放大次優問題和風險,具體表現為消極因素,這些消極因素會影響組織目標的達成,進而損害委托人的利益。

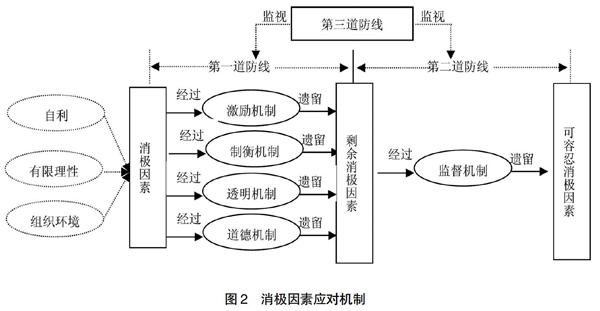

(二)應對消極因素的內部治理機制

一般來說,委托人是組織的設立者,組織目標的達成與委托人利益具有一致性。委托人作為理性人,當然會預期到組織目標達成中的上述消極因素。為此,他會推動建立相應的治理機制來應對這些消極因素。一般來說,基于成本效益原則和可持續性原則,應對消極因素有三道防線,如圖2所示。

第一道防線就是消極因素的發生地點,也就是具體的業務流程,顯然,消極因素發生在何處,就應該首先在何處應對消極因素。對于一個有目標的組織來說,業務單元和職能部門是消極因素的發生地,因此,也就成為消極因素防線的第一道防線。第一道防線用于應對消極因素的措施是多種多樣的,不同的組織會有不同的具體應對程序和方法。但是,一般來說,應對措施可以分為四類:激勵機制、制衡機制、透明機制、道德機制。激勵機制是通過一些制度安排,降低代理人的激勵不相容程度,抑制代理問題的動機,促使其按組織目標所要求的方向來努力工作。制衡機制是在業務流程中加入一些措施,通過這些措施來阻止消極因素,這些措施是業務流程的必要步驟,從而能對消極因素發揮穩定且可靠的抑制作用。透明機制是將信息讓相關人員知悉,從而減少因為信息不對稱而產生的消極因素。道德機制是提升相關人員的道德水準,通過道德水準的提升,相關人員會主動抑制其對組織目標不利的行為。

通過第一道防線,大量的消極因素得到抑制,但是,一般來說,不可能完全消除,從而產生剩余消極因素,這需要由第二道防線來應對。第二道防線通常不涉及組織內部具體的業務職能或業務活動,由獨立于第一道防線之外的內部組織來行使,是在第一道防線的基礎上,以系統的方式對第一道防線的工作做再次檢查,以發現第一道防線未能抑制的消極因素。一般來說,經過第二道防線之后,消極因素已經降低到可以容忍的程度,否則,組織目標就難以達成。

第一道防線和第二道防線盡管有分工,但都是直接應對消極因素。第三道防線則不同,它不直接應對消極因素,它的功能是確保前面兩道防線持續有效。設想一下,如果前面兩道防線出現了設計缺陷或執行缺陷,在沒有可靠糾錯機制的情形下,則這種缺陷可能難以得到糾正,從而這兩道防線的功能也就沒有基礎了。要持續可靠地抑制消極因素,第一道防線和第二道防線必須持續可靠地運行,而要持續可靠地運行,則必須要有糾錯機制,及時地發現第一道防線和第二道防線的缺陷,這個糾錯機制,就是第三道防線。所以,第三道防線的主要功能是確保前面兩道防線持續可靠地運行,其主要工作方式是監視前面兩道防線,及時地發現其缺陷,并推進對缺陷的整改。

(三)內部審計定位

在應對消極因素的三道防線中,內部審計定位于何處呢?在圖2所示的消極因素應對機制中,內部審計可以在任何一道防線中發揮作用,也可以同時在三道防線中發揮作用。

在第一道防線中,作為制衡機制的組成部分,行使審核功能。注意,審核只是對其他人履行過的職能進行檢查,本身不履行新職能,只是一種糾錯機制。例如,現實生活中,一些單位對工程款實行先審計后付款的制度,內部審計部門對申請付款的工程結算進行審核,檢查工程結算是否符合相關規定,付款申請是否符合相關合約及有關規定,在此基礎上,得出審核結論。需要特別注意的是,內部審計作為制衡機制的組成部分,只是對他人已經完成工作的再次檢查,本身不履行其他功能。例如,上述工程款支付中,內部審計部門是對他人已經編制的工程結算進行審核,本身并不編制工程結算,如果編制了工程結算,就不是檢查功能了,而是履行了新職能,這也就不是在履行審計職能了。

內部審計作為制衡機制的組成部分,并不表現內部審計具有事前審計的功能,這里的審計,還是事后審計,是對已經編制完成的工程結算進行審計,如果工程結算沒有編制,也就無法審計。當然,相對于工程款項支付的付款程序來說,工程結算審計是事前審計。但是,審計并未審計付款這個程序,而是審計工程結算。

在第二道防線中,作為監督機制的組成部分,行使監督功能。第二道防線是在第一道防線的基礎上,對消極因素進行再次檢查,以發揮抑制消極因素的作用。這種定位通過兩個路徑發揮對消極因素的抑制作用,一是通過對第一道防線已經完成工作的再次檢查,以發現第一道防線的漏網之魚;二是形成對第一道防線的威脅機制,因為第一道防線知道后面還會有人檢查自己的工作,所以,在工作中會更加謹慎,從而能防止有意或無意的錯誤,更加有效地抑制消極因素。一般來說,第二道防線的這種監督不會影響第一道防線的業務流程,而是在第一道防線履行完全部業務流程之后,內部審計作為監督者再次做事后檢查,這與業務流程中的制衡式檢查不同。

在第三道防線中,作為監視機制,行使監視功能。內部審計作為第三道防線的主要功能是確保前面兩道防線持續可靠地工作,主要工作路徑是監視前面兩道防線,及時發現這兩道防線的缺陷并促進整改。現實生活中,許多組織的內部審計部門主要履行內部控制評價職能,及時發現內部控制缺陷并促進整改,這種職能定位,就是定位在第三道防線,監視內部控制。當內部審計定位于第三道防線時,就不直接應對消極因素,而是監視直接應對消極因素的第一道防線和第二道防線,是對控制的再控制。

一般來說,上述三種定位并不矛盾,內部審計可以同時定位在上述三種功能中。無論定位于何處,都是組織內部各層結構的一個節約交易費用的制度安排,都有助于解決組織內部的一些消極因素,促進組織目標之達成。究竟如何定位,還要從應對消極因素的治理機制整體構造來考慮,人們并不為審計而審計,只是審計機制符合成本效益原則時,才會選擇審計機制。然而,審核功能、監督功能、監視功能雖然在應對消極因素中的定位不同,但是卻有共同的技術屬性,這就是判斷特定主題是否符合既定標準。在審核功能中,判斷相關交易或事項的處理是否符合關于該交易或事項的相關規定;在監督功能中,同樣是判斷已經完成的相關交易或事項的處理是否符合關于該交易或事項的相關規定;在監視功能中,判斷第一道防線和第二道防線是否存在缺陷,而缺陷判斷及認定是以相關的既定標準為標桿的。總體來說,審核功能、監督功能、監視功能的共同技術屬性是判斷特定主題是否符合既定標準,這種技術屬性也就是鑒證。

關于內部審計上述定位,還有三個問題需要說明,第一,審核、監督與監視是何關系?第二,審核、監督與監視與確認和咨詢是什么關系?第三,審核、監督與監視與組織增值是什么關系?關于第一個問題,審核(Examine)是在業務流程中對其他人履行過的職能進行檢查,是業務流程中的一個環節,是制衡機制;監督(Supervise)是在業務流程完成之后,對其他人履行過的職能進行檢查,不是業務流程的一個環節,是監督機制;監視(Monitor)是指消極因素應對機制(內部控制)的評估,發現缺陷并促進整改,是監視機制。關于第二個問題,國際內部審計師協會(IIA)提出的確認和咨詢,是對控制、風險及治理過程的確認和咨詢,這類似于本文的監視,也就是通過確認來評估控制、風險及治理過程,以發現缺陷;通過咨詢來促進對這個缺陷的整改。關于第三個問題,IIA提出增值型內部審計,其重要路徑是優化價值鏈,而控制、風險及治理過程是價值鏈的重要要素,內部審計通過對控制、風險及治理過程的確認和咨詢,就能發揮增值作用。所以,監視功能是增值型內部審計的體現。

四、現實中的內部審計需求差異化分析

本文以組織目標達成為基礎,從抑制消極因素的視角提出內部審計需求理論框架。下面,用這個理論框架來解釋現實中的內部審計需求差異化,以一定程度上驗證這個理論框架。

既然內部審計是應對消極因素的治理機制之組成部分,可以發揮審核功能、監督功能、監視功能,為什么有些組織沒有內部審計機構?根據本文的理論框架,可能的原因有四個。

第一,該組織消極因素不嚴重,已經處于委托人可容忍的水平,所以,無須再建立消極因素應對機制。由于沒有消極因素應對機制,當然也就沒有內部審計機構了。

第二,該組織消極因素較為嚴重,但是,該組織的最高管理層并不在意這些消極因素,并不認真地應對這些消極因素,從而也就沒有建立有效的消極因素治理機制,此時,也就可能沒有內部審計需求。

第三,該組織消極因素較為嚴重,該組織的最高管理層也在意這些消極因素,并且很認真地建立消極因素應對機制,然而,在最高管理層看來,在多種可選擇的應對機制中,其他機制已經較好地發揮功效了,相對而言,內部審計機制并不符合成本效益,所以,沒有將審計機制納入消極因素應對機制的整體框架中。

第四,只有當組織消極因素較為嚴重,該組織的最高管理層認真地建立消極因素應對機制,并且,在多種機制中,組織的最高管理層認為,內部審計機制符合成本效益原則,能保持獨立性,此時,內部審計才會成為有效需求。

五、結論和啟示

內部審計具有悠久的歷史,現實世界中,內部審計呈現差異化,內部審計為什么會出現?內部審計為什么會再現差異化?這些問題歸結為內部審計需求。代理理論和管理需要理論能一定程度上解釋內部審計需求。本文以組織目標達成為基礎,從抑制消極因素的視角提出內部審計需求理論框架。

任何組織都有目標,影響其目標達成的因素包括積極因素和消極因素。影響組織目標達成的消極因素有兩類,一是源于人性自利和有限理性,在委代理關系中,自利人可能產生代理問題,有限理性人可能產生次優問題。即使沒有委托代理關系,組織環境中也存在一些影響組織目標達成的消極因素。由于這些因素會威脅組織目標的達成,所以稱為風險。在委托代理關系下,由于代理人的自利以及有限理性的放大,組織環境帶來的風險因素對組織目標達成的威脅可能被放大。

為了應對消極因素,內部治理機制得以建立,通常包括三道防線,第一道防線就是消極因素的發生地點,應對措施包括激勵機制、制衡機制、透明機制、道德機制;第二道防線由獨立于第一道防線之外的內部組織來行使,是在第一道防線工作的基礎上,以系統的方式對第一道防線的工作做再次檢查,發現第一道防線未能抑制的消極因素,主要是監督機制;第三道防線的主要功能是確保前面兩道防線持續可靠地運行,其主要工作方式是監視前面兩道防線,及時地發現其缺陷,并推進對缺陷的整改。

在應對消極因素的三道防線中,內部審計可以在任何一道防線中發揮作用,也可以同時在三道防線中發揮作用。在第一道防線中,內部審計作為制衡機制的組成部分,行使審核功能。在第二道防線中,內部審計作為監督機制的組成部分,行使監督功能。在第三道防線中,內部審計作為監視機制,行使監視功能。審核功能、監督功能、監視功能的共同技術屬性是判斷特定主題是否符合既定標準,這種技術屬性也就是鑒證。

現實世界中,內部審計需求差異化的原因主要包括三個方面,一是消極因素的嚴重程度,二是委托人對消極因素的在意程度,三是各種治理機制的成本效益不同,進而導致其在治理機制組合中的地位不同。上述三方面的因素組合起來,導致內部審計需求差異化。

本文的研究啟示我們,內部審計雖然具有一些共同的需求因素,但最終還是多因素共同驅動的結果,每個組織需要從本組織的委托人需求、組織環境特征及各種治理機制的成本效益出發來設計本組織的內部審計制度,適宜的內部審計制度才能是有效的制度。

【參考文獻】

[1] 馮均科.內部審計動因初探[J].當代財經,1996(12):43-46.

[2] 李曼,施建軍.企業內部審計需求動機研究:文獻綜述與未來發展[J].財貿研究,2012(6):132-138.

[3] CARCELLO J. V,HERMANSON D R,RAGHUNANDAN K.Factors associated with U.S.public companiesinvestment in internal auditing[J].Accounting Horizons,2005,19(2):69-84.

[4] CARCELLO J V, HERMANSON D R,RAGHUNANDAN K.Changes in internal auditing during the time of the major US accounting scandals[J].International Journal of Auditing,2005,9(2):117-127.