基于AHP法的阿勒泰地區可持續發展能力測定與對策研究

李詠梅+趙瓊

[摘要]近年來,環境問題與經濟發展之間的沖突愈演愈烈。文章在可持續發展觀的指導下,以阿勒泰地區為研究對象,通過層次分析法(AHP)的應用,對阿勒泰地區的可持續發展能力做了量化分析。研究結果表明:阿勒泰地區可持續發展能力總體呈上升趨勢,經濟持續穩定發展以及民生逐步改善等都對該地區的可持續發展能力的提高起推動作用。基于研究結果,文章就當地生態環境與地區經濟的協調發展提出相關的對策建議。

[關鍵詞]資源型城市;可持續發展;阿勒泰地區;層次分析法

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2017.02.094

“阿勒泰”是蒙古語,寓意“金山”,因山中黃金儲量豐富而得名。2013年由國務院印發的《全國資源型城市可持續發展規劃(2013—2020年)》中,將阿勒泰地區列為成長型資源型城市中的一員,發展潛力不言而喻。阿勒泰地區資源預測量巨大,是我國重要的成礦區帶之一,資源經濟的發展為當地經濟增長做出了巨大貢獻。但隨著阿勒泰地區經濟的不斷發展,出現了一系列發展不協調問題,具體表現為:產業結構不平衡、資源損耗巨大且礦產品工業附加值較低,城市可持續發展受到嚴重威脅。因此,運用特定的評價體系對該地區的可持續發展能力進行測評并對影響其可持續發展能力高低的因素做相關研究就十分必要。

1 基于AHP法的阿勒泰地區可持續發展能力的測定

1.1 AHP法與可持續發展能力的判斷

可持續發展能力的測定需要從一個地區的經濟、環境、科技等各個方面進行考量。AHP法是可以把與決策事件相關的元素分解成目標、準則、要素層等層次,并在此基礎之上進行定性和定量分析的一種決策方法,其內容豐富但表現形式簡單且易操作。該方法的優勢在于把復雜問題分解成有順序、條理化的層次,將人的主觀分析量化,在具體執行過程中可將影響目標事物發展的各類要素包含在內。本文利用AHP法對阿勒泰地區的可持續發展能力進行測定,目的是通過分層的方式,從源頭上尋找影響阿勒泰地區的可持續發展的具體要素。

1.2 層次結構模型的建立

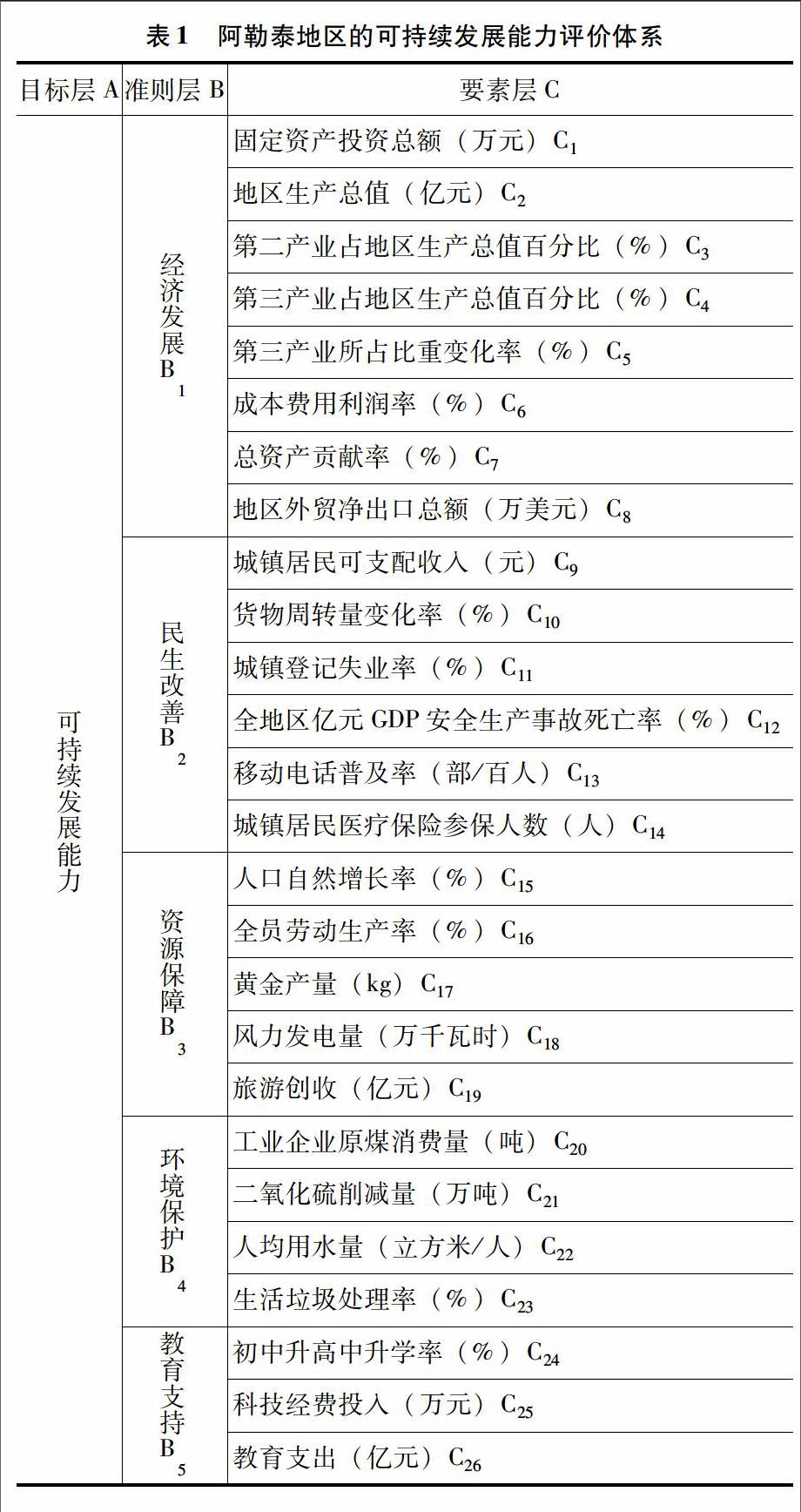

自20世紀90年代以來,國內外紛紛推出具有不同衡量標準的可持續發展指標體系。國外頗具代表性的是世界銀行衡量可持續發展的新指標體系。在我國,1996年,國家計委、科委在《關于進一步推動實施中國21世紀議程的意見》中指出:“有條件的地區和部門可根據實際情況,制定可持續發展指標體系,并在本地區、本部門實行”。此后謝洪利等人也提出了一套可持續發展評判體系。該體系由4層組成,分別涉及總目標、影響領域、主要方面以及具體指標。本文在前人研究的基礎上,綜合阿勒泰地區的具體情況,遵循科學性、系統性、科學性與實用性相結合的原則,確立了符合阿勒泰地區發展狀況的綜合評價體系,如表1所示,該體系共包括5個準則、26個要素。

1.3 評價指標權重的確定

1.3.1 構造判斷矩陣

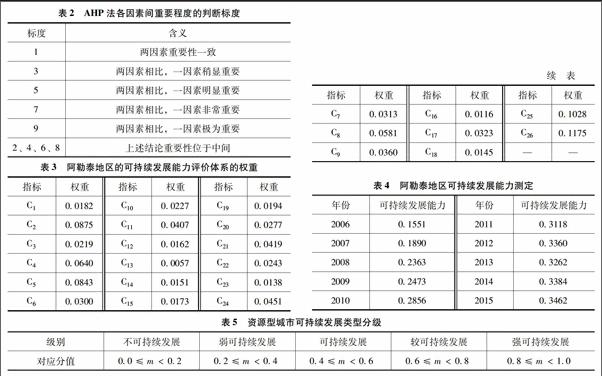

根據表2的評判標度,按兩因素在特定目標中的相對重要程度即可得到判斷矩陣,依次分別按層次構造出每個要素相對于它的下級的判斷矩陣。

1.3.2 確定指標權重

根據表2確立的判斷矩陣,運用和積法判斷各指標在可持續發展能力評價過程中所占權重,見表3。

1.3.3 可持續發展能力的測算

以阿勒泰地區2006—2015年的數據作為研究樣本,將搜集到的原始數據以min-max標準化方法進行處理之后,與每個指標對應的權重值先乘積再相加,所得即為阿勒泰地區的可持續發展能力測算結果,見表4。

1.4 可持續發展能力的評價

阿勒泰地區在2006—2015年可持續發展能力一直處于較弱水平,但隨著基礎設施的逐漸完善、科研教育經費的不斷增加以及資源開采利用程度的加深,可持續發展能力逐年提升,2006—2011年增長速度相對較快,2011年后可持續發展能力的增長速度明顯放緩,可持續發展的能力增長遇到了瓶頸。資源型城市可持續發展類型分級見表5。

根據數據分析的結果,阿勒泰地區可持續發展能力較低和增長受限基于以下原因:第一,高投入、低產出的粗放型生產方式限制了礦業經濟產業鏈的延伸,造成礦產資源極大浪費,無法發揮當地優勢資源可能形成的產業集聚效應。成本費用利潤率從2011年的52.1%下降至2014年的25.5%,社會總資產貢獻率從2007年的50.26%跌至2014年的12.8%,都對經濟的健康有序發展產生不利影響。第二,傳統發展路徑下的產業結構不平衡導致第二產業比重過高,不利于其他產業的均衡發展。第三,阿勒泰地區科技教育投入在全疆處于較低水平,其中教育投入占地區生產總值不足10%。居民受教育水平低,人力資源儲備不均,多數人只能從事簡單體力勞動,不利于產業升級。第四,人均可支配收入水平較低,限制了產品的消費能力,不利于扶持和培育其他產業。第五,曾一度被稱為“口袋底”的阿勒泰地區由于交通不暢,進一步限制了其旅游與進出口事業的發展,也給轉型增加了難度。

2 促進阿勒泰地區可持續發展的對策研究

資源型城市的發展應選擇“邊發展,邊保護”的策略,及時對該類城市發展做出規劃,制訂有關補償方案,在資源開發過程中加強生態環境的保護。具體措施如下。

2.1 調整礦業產業結構,提升第三產業競爭力

第二產業的蓬勃發展是阿勒泰地區經濟增長的主要動力。阿勒泰地區應集中優勢資源,將礦產資源打造成地區經濟發展的支柱產業。在資源開發的同時,增加礦產品的科技含量,提高產品附加值,形成集開采—設計—加工—銷售為一體的產業鏈,推動過去以原礦開采銷售為主的礦業產業結構的逐步調整。2011—2012年,阿勒泰地區第三產業增長1.5%,在很大程度上改善了其可持續發展能力。由表3可知第三產業的發展及產業規模的擴大對當地經濟可持續發展影響巨大。阿勒泰地區擁有以喀納斯、可可托海為首的“中國一絕”的旅游資源,近年來隨著交通狀況的逐漸改善,當地旅游業發展迅速。以2015年為例,旅游創收53億元,占地區GDP總額的22%。經濟發展借助礦產資源優勢同時,可以積極培育接續產業,發展第三產業,形成以旅游資源開發為主導的綠色產業群。

2.2 緊抓“絲綢之路經濟帶”發展契機,構建全方位交通體系

阿勒泰地區的可持續發展能力測算結果表明,在發展與轉型時可以關注固定資產投資、進出口貿易以及貨物流轉為其注入的新活力。歷史上,阿勒泰地區曾是古絲綢之路“草原絲綢之路”的重要節點;目前更是“絲綢之路經濟帶”新疆段北通道的重要組成部分,對外具有十分廣闊的發展前景。該地區要實現可持續發展就應快速融入“絲綢之路經濟帶”的基礎設施建設中去,搶抓戰略機遇,力爭成為絲綢之路北通道上重要的交通服務樞紐。2015年以可可托海機場通航為代表的旅游線路的規劃將助力阿勒泰地區打造“世界一流”的旅游品牌。地方鐵路的建成,公路交通體系的完善將在一定程度上拉動外部投資,帶動進出口貿易及旅游事業的進一步發展,緩解當地的就業壓力,成為促進經濟增長的新引擎。

2.3 加大科技投入,提高礦產資源利用率

近些年,隨著資源開采速度的加快,開采程度的加深,阿勒泰地區礦產資源遭到極大破壞,其優勢逐漸降低。分析表5可以發現,教育科技的投入對該地區可持續發展支持遠超資源保障力度。地質勘查投入不足導致阿勒泰地區對礦產資源的儲量沒有詳細認知,目前的開發利用仍以粗放型的生產管理為主,礦產資源利用效率低下,造成極大浪費。因而,加大科技投入,促進地區礦產資源向高科技、精加工方向發展是未來當地礦業經濟發展的必然選擇。企業應積極引進先進的開采技術、尋礦方法,實現稀有金屬、貴金屬、有色金屬等重要礦產資源開采利用的新途徑,從源頭上減少浪費;政府也應全面開展礦產資源勘探、開發及利用的規范工作,用法律條例規范礦業經濟的發展模式。

2.4 關注民生改善,加強地區環境保護

阿勒泰地區城鎮化水平不高,居民可支配收入較低,社會服務體系不健全。應加大基礎服務設施的投資建設,促進當地的電子通信、醫療衛生事業的發展。阿勒泰地區屬于能源匱乏區,在一定時期內,煤炭、石油需依賴其他地方供應。可持續發展應減少對匱乏能源的耗用,開發以風能、太陽能為主的可再生能源。阿勒泰地區擁有新疆九大風區之一的額爾齊斯河河谷風區,區內風能、太陽能資源豐富。可再生能源的開發利用,可以減少工業企業對原煤、石油等不可再生能源的消費量。

3 結 論

資源型城市作為世界城市發展模式中的一種,既具有城市的一般特征,又有不同于一般城市的發展機遇。在一定時期內,資源型城市因其獨特的資源優勢而得到較多的發展契機,但資源并不能作為一個城市永續發展的倚仗。文章通過運用AHP法,確定了影響阿勒泰地區可持續發展能力強弱的主要因素,目的是為阿勒泰地區經濟、社會的可持續發展做出新規劃,為該地區的城市發展規劃與資源的合理運用提供參考依據。

參考文獻:

[1]李天星.國內外可持續發展指標體系研究進展[J]. 生態環境學報,2013(6):1085-1092.

[2]趙丹丹,高世葵.基于AHP的資源型城市可持續發展水平評價研究——以山西省為例[J].資源與產業,2015(17):1-7.

[3]劉劍平.我國資源型城市轉型與可持續發展研究[D].長沙:中南大學,2007.