“農村電商”與傳統產業融合發展探討

于爽

◆ 中圖分類號:F713 文獻標識碼:A

內容摘要:當前隨著電子商務發展規模不斷擴大,農村消費者對于電商這一業態已愈加熟悉。目前,農村電商正處于拓展市場階段,主要采用的是代買代賣模式,但由于物流不便,加之消費者興趣不高,一些代運營點生意慘淡,甚至處于荒廢狀態。因此,本文從“農村電商”與傳統產業的融合發展方面進行研究,通過發展“農村電商”進一步加快產融結合,促進“農村電商”與傳統產業的同向發展。

關鍵詞:農村電商 產融結合 “互聯網+” 差異化戰略

引言

電子商務的興起與發展,對農村地區的商貿模式產生了深刻影響,加之互聯網與農村經濟的融合程度不斷加深,直接促進了“農村電商”的興起與發展,進一步降低了農村地區的采購成本,推動農村地區傳統產業的轉型與升級。縱使“農村電商”是依托互聯網發展的,但是其發展基礎仍是實體經濟,尤其是農村地區,要實現“農村電商”的可持續發展,就必須進一步推動“農村電商”與傳統產業的融合,促進產融協同進步。

農村電商的含義與特性

(一)農村電商的含義

農村電商是指與“三農”相關的電子商務,主要是工業品下鄉、農產品進城、農村地區服務業線上開發等內容,實際上“農村電商”也可稱作是城鄉資源雙向流通的有力渠道。目前農村電商產業鏈中已成型的業務主要是工業品下鄉與農產品進城,而農村互聯網金融、生鮮農產品電商、旅游度假服務等正處于開發及試點階段,因此農村電商與傳統產業的融合發展具有現實必要性與需求性。

(二)農村電商的特性

集聚性。一方面,農村電商的興起與發展主要依靠大電商平臺的資金支持與渠道供給,例如淘寶村,它是依靠阿里巴巴旗下的淘寶電商平臺發展起來的,不僅取得了很好的試點效應,而且還吸引了一大批較高規模的產業集成,形成了具有集聚性的淘寶鎮。另一方面,農村地區的商業貿易屬于集中交易,買賣雙方集中在某一市場進行交易,因此農村電商相比城市電商而言更具集聚性。

潛力性。從地理位置而言,農村地區比城市地區更適宜生產原產品,即農村地區是生產地,而城市地區則更適合作為加工地和交易市場集中地,那么農村市場上的原產品要銷售出去就必須要經過中間環節,如此一來便會增加農村市場的流通成本,降低農民的議價能力。農村電商采用直接交易的方式,省去中間環節,一方面不僅可以保證產品的原質原量,而且還可以提高農民的議價能力;另一方面可以將“農村電商”作為傳統產業戰略調整的契機,以此推動農村地區的傳統產業實現轉型與升級,最大限度開發農村地區的市場潛力。

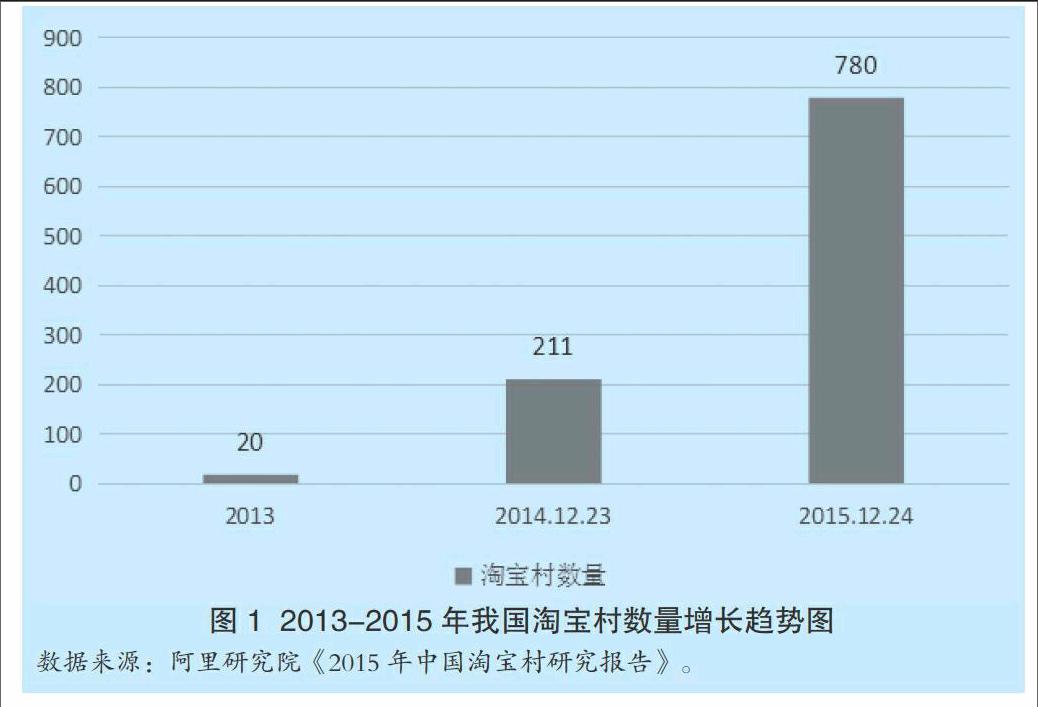

空間性。以淘寶村為例,淘寶村是阿里提出的概念,認定原則有三:一是經營所在地為農村地區,二是行政村為單位年電子商務交易額達到1000萬元以上,三是行政村活躍網店數量多于100家并占行政村農村家庭戶數10%以上。根據圖1數據可以看出,自淘寶村發展以來,從2013年阿里研究院統計的20個淘寶村發展到2014年的211個,再到2015年的780個,實現了質的飛躍。2015年是淘寶村數量爆發性增長的一年,同比增長268%。數據直接反映了我國農村地區電子商務具有極大的空間性,在未來,不僅淘寶村的數量還會持續擴大,農村電子商務的發展空間也會進一步得到深化。

農村電商發展現狀及存在的問題

(一)農村電商發展現狀

20世紀90年代始,我國的傳統工業制造業與城市化建設進入高速發展時期,導致我國廣大的農村市場成為工業發展與城市進步的“犧牲品”,大量的農村勞動力選擇外出務工,衰敗的“空心村”與繁華的城市形成鮮明對比,因此發展農村電商是增強農村經濟活力的有力舉措。根據阿里研究院的數據預計,2016年,我國農村電商消費市場的總量將突破4600億元,并且在互聯網普及率顯著提高及物流基礎設施建設逐漸完善的基礎上,未來10-20年間,我國農村網購有可能超越城市地區。巨大的市場潛力使各大電商相繼在農村電商領域開拓市場。截至2015年年底,阿里巴巴已經有超過1萬個農村淘寶村級服務站點,覆蓋全國20多個省份;2016年5月蘇寧也將重金砸向農村市場,旨在原有門店的基礎上再開1500家直營店,發展10000家代理點及授權服務站,上線200個地方特色館;農村電商O2O綜合平臺天天優品,在2016年成功實現了1500個縣鎮級“互聯網+實體門店”加盟店,并于5月開始將加盟店升級為服務中心,由服務中心向村一級單位滲透下沉,建立村級站點,范圍覆蓋20多個省,輻射近700個縣區、7500多個鄉鎮市場,近1.5億人口。由此可見,我國農村地區的電商市場具有廣闊的發展空間和潛力,但同時也說明我國農村電商的發展需要依靠實體產業與大電商平臺的支持。除此之外,還需要充分發揮本土化電商服務平臺的作用,通過雙管齊下的平臺效應促進農村電商與傳統產業的戰略融合與發展。

(二)農村電商存在的問題

物流受阻。我國在2020年要基本完成交通網絡覆蓋工程的建設,最低要求為將普通鐵路覆蓋至20萬人口以上的城市地區,從這些數據中可以看出,我國政府在交通體系的建設上主要還是集中發達的城市地區,而農村地區沒有一個比較完善的現代化流通體系,并且體系內必備的流通中心、倉儲中心等基礎設施也未配備齊全,即使已經在農村地區創造出了新的消費需求,在基礎設施匱乏的情況下,農村地區的電子商務就缺少了發展的基石,那么農村居民的消費訴求就會在現實的困境下被慢慢淡化。一方面,農村地區需要擔負起為農村生產資料和消費資料的運輸提供便利的任務,但是在一些偏遠的鄉鎮根本沒有專門化的生產資料和消費資料的收購網店,如此形成的商業網點不僅會存在系統結構不完善、場地狹小、規模小的問題,而且也沒有相應的基礎設施,自然無法滿足農村居民日漸增長的消費需求。另一方面,農村地區作為供給市場的源頭,傳統產業也是以第一產業為主,在高速運轉的互聯網環境下,“農產品進城”計劃的實施必須要依托完善且高效的物流運輸通道,但是農村地區、以及城鄉之間的物流不暢不僅阻礙了農村電商的發展,而且也不利于農村地區傳統產業的戰略轉型,阻礙其從第一產業轉向以服務業為主的第三產業,充分挖掘農村市場的經濟增長潛力,促進產融協同發展。

好產品難以實現量產。我國農村地區由于基礎設施不完善、體制缺失、產業發展滯后等原因,導致當前我國農村電商發展模式仍舊呈現滯后性與單一性,與城市電商相比仍然存在較大差距。一方面,我國農村的消費市場呈現分散性、小規模性、低端性,農村居民所購買的商品主要是日常生活必需的物品,消費的時間與總量也很分散,農村市場中也沒有形成規模較大的零售企業,大體上是以大型連鎖超市、中小型商場為主,如此一來,無論是在采購端還是零售端與加工端,我國農村地區都無法形成一個規模化、總量化、多樣化的消費市場。另一方面,我國農村地區的電商市場仍然處于低端性的發展狀態,包括消費的低端性與發展模式的低端性。我國農村地區的消費主要是以日常消費品為主,這種屬于基礎層面性質的消費品在農村地區的消費市場上尤為居多,而旅游、投資等服務性的消費活動則實屬少見,這種滯后性使得農村地區無法實現批量生產,也無法對產品進行批量化管理。

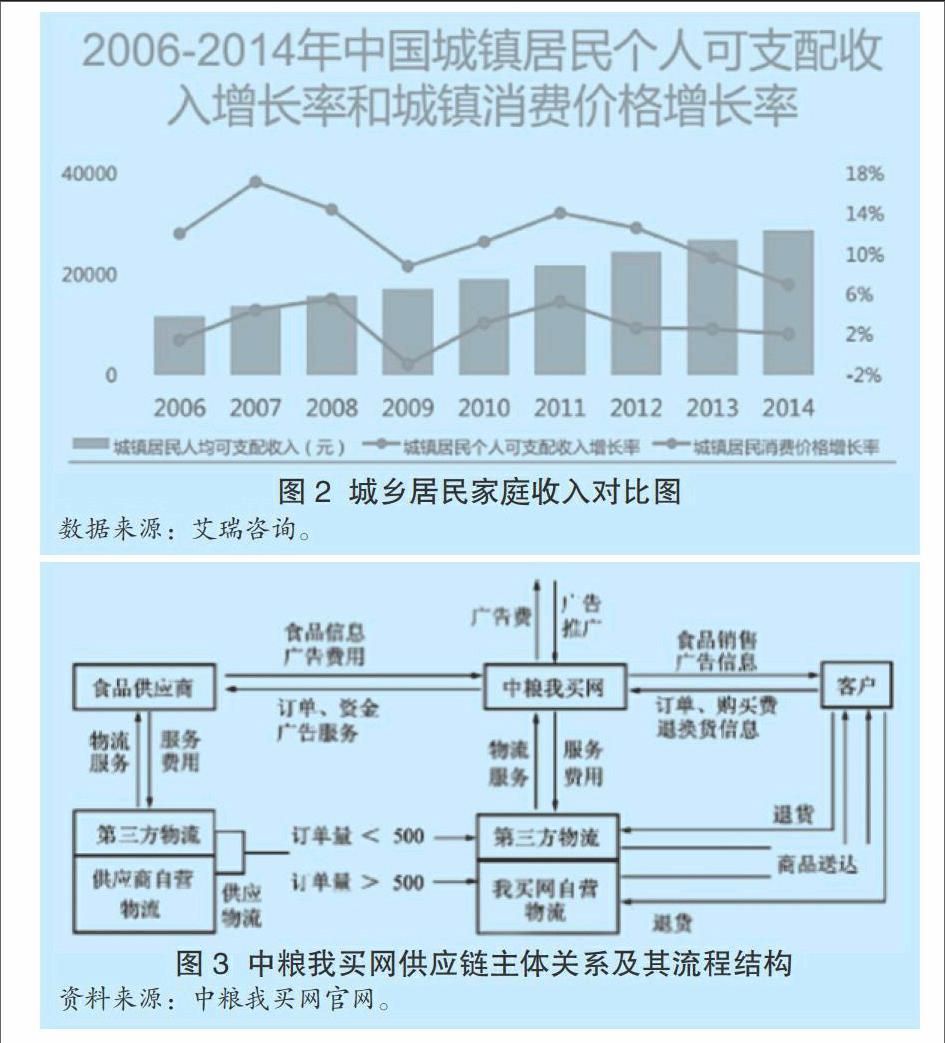

資金供給不足。資金供給不足表現在兩方面:一是內資,內部需求與供給無法匹配;二是外資,農村電商的發展除了需要獲得政府的資金支持,還需要依賴大電商平臺提供的資金支撐及資源補給。就內資供給而言,農村地區沒有足夠的資金建立本地化電商服務平臺,農村居民消費者在收入上的拮據性也導致農村電商市場的主要消費對象是城市地區而非本地。如圖2所示,城市居民的家庭人均可支配收入在逐年增加,并且增長速度平穩,而農村地區居民的消費價格增長率卻呈現較大的波動趨勢,農村居民的人均可支配收入的增長率也呈現下降趨勢,而城市居民的人均收入是農村居民人均收入的兩倍多,而人均現金消費支出之間的差距比也接近兩倍。從這些數據中可以看出,農村經濟無法為農村電商的發展提供足夠的資金補給。另外,外資供給不足主要是因為大電商平臺的資金投放地點在城市地區,即便阿里巴巴實行的“淘寶村”計劃得到成功試點,但是僅依靠少有的幾家電商企業仍然無法解決農村市場的資金供給問題。

促進農村電商與傳統產業融合發展的對策

(一)完善農村電商服務與供應鏈體系

農村電商的發展離不開傳統產業的資金支撐與資源供給,從長遠利益考慮,農村電商的發展必須要堅持“雙頭戰略”,即農村電商與傳統產業協同發展。要進一步完善農村電商服務體系,首先要發展本地化的電商服務。就目前而言,農村電商的發展離不開城市電商,更離不開大電商平臺,而大多數的農村地區并沒有形成本地化的電商服務,也沒有建立相應的電商平臺,因此建立本地化電商服務體系是促進農村電商可持續發展的有力舉措。其次,還需要進一步完善農村電商的供應鏈體系。如圖3所示,這是中糧我買網供應鏈主體關系及流程結構圖,它是以我買網為核心,在供應商與客戶之間傳送食品的相關信息,投入廣告宣傳,并且在客戶與食品供應商之間都設有第三方物流,供應商物流屬于其自營,而與客戶對接的第三方物流則是我買網自營物流,這在很大程度上能夠將物流成本進行分散,進而節約中糧集團的物流成本投入。在整個供應鏈體系中,供應商、客戶、我買網三者之間的聯系都比較密切,而且充分利用了互聯網平臺的互通優勢,不僅實現了信息的共享,而且也將各類分散化的資源有效整合在一起,形成集成化優勢。從中糧我買網的供應鏈結構圖中可以看出,它利用農村電商將農產品銷往各地,同時利用實體物流渠道與食品供應商建立供應服務關系,不僅能夠將農產品有效輸送給客戶,而且還能夠進一步完善自身供應鏈體系,同時直接與本地化的農村電商服務商進行聯系,減少了中間環節,將農村電商與傳統產業有效融合,推動兩者的協同發展。

(二)完善農村電商的基礎設施

農村地區無論是在交通網絡覆蓋程度還是其它的基礎設施建設上,都比城市地區滯后,這對于以依托互聯網為生存環境、以物流配送服務作為支撐體系的電子商務的發展來說是十分不利的。因此許多電商企業在實施農村電商計劃之前都要先把農村地區的基礎配送體系建立起來。例如2015年京東成功完成了農村電商網絡的基礎布局,該網絡體系包括1000多個縣級地區的2000多個“京東幫服務店”,以及700個“縣級服務中心”,還新增了10萬名農村推廣員,覆蓋超過30萬行政村,這意味著在北京、上海的居民能買到東西,在我國絕大部分的農村也同樣可以買到。物流是發展農村電商的基礎設施,是農村電商運輸體系中最重要的一個環節,但阻礙農村電商發展的因素不僅限于物流,還包括征信數據、金融貸款、信息化、基礎建設等。京東在過去的幾年除了物流,也在大數據、云服務、金融貸款乃至眾籌和智能硬件等領域都有所布局,如通過“家電年貨”策略可以激發出巨大的農村電商消費潛力,而這些消費能力在未來又可以彌補京東在農村電商的金融、大數據方面的能力,從此舉可以看出,要促進農村電商的可持續發展,就必須完善其基礎設施。

(三)采用差異化戰略

農村地區不同于城市地區,農村電商的發展不僅需要依靠國家宏觀政策的支持,而且還需要借助城市電商平臺的資金、資源及技術力量,因此農村電商與傳統產業的融合發展要采用差異化戰略,具體可分為產品差異化戰略與區域發展差異化戰略。第一,產品差異化戰略旨在有效解決農村消費市場產品同質化問題,主要是通過加強農村電商企業在產品方面的原創設計能力,推動企業由個人店鋪向企業店鋪轉型,引導企業向品牌化發展。另外,農村電商主要銷售的是農產品,可以通過不同地區銷售不同產品、反季銷售等方式實施差異化戰略,從而不斷推動農村電商的戰略轉型。第二,區域發展差異化戰略是指不同地區采用不同的電商服務平臺、不同的電商交易模式,例如沿海地區的農村電商就可以將本地的旅游資源開發到線上,尤其是生態旅游,這是因為農村地區的自然生態要優于城市地區,自然植被的破壞程度較低。

(四)發展農村經濟并加快產融結合

發展農村經濟主要依靠兩大主力:一是政府,它作為宏觀調控與宏觀政策的主導者,可以將有利的政策及資源引流到農村地區,推動農村電商的發展;二是電商企業,這里的電商企業不僅包括農村地區的電商企業,而且包括周邊及更遠區域的城市地區的電商企業。一方面城鄉企業之間需要進一步加強合作,通過戰略合作關系的建立來實現資源的互通有無,同時將城市地區的優勢資源引入農村地區,促進城鄉電商一體化平臺的形成。另一方面則是通過農村地區電商企業對政策及資源的消化及運用來逐步形成自身的規模優勢,增強農村地區電商企業的集約化與組織化程度,從而進一步推動農村地區現代化電子商務貿易的發展。

從政府的政策導向來說,目前我國政府支持“農村電商”計劃,即通過促進農村地區商務貿易的信息化水平,從而進一步加強該地區電子商務貿易的現代化水平。2015年上半年,我國商務部頒布的《“互聯網+流通”行動計劃》將農村電商定為第一大目標,重點強調將發展農村電子商務作為《計劃》的主要任務,并且提出要加大電子商務進農村綜合示范縣的規模,以推動農村電商的發展水平;2015年11月17日,財政部印發相關文件,進一步鼓勵發展“互聯網+農業”,積極支持農產品經營平臺的建設工作,要求建設一個有優勢、有特點的農產品經營平臺;2015年11月23日,國務院明確支持各類社會資本參與建設農村電商,促進線上產業與線下產業的深度融合。我國具有發展農業電子商務的優勢條件,通過電子商務的利益驅動,來引導廣大社會投入研發農村電子商務的創新,統籌推進農產品、農業生產資料和休閑觀光農業電子商務的協同發展,從而進一步增強農村電商與傳統產業的現代化水平與創新能力。

(五)建立互聯網信息平臺

市場信息是電商企業進行產品創新的主要依據,而市場信息包括了競爭對手的信息、市場規模信息、消費者需求信息、產品技術信息等,與產品創新相關的市場信息主要有消費者需求信息、產品技術信息、競爭對手的產品創新信息等,發展農村電商就必須要有一個信息互動平臺,打破以往農村地區信息隔絕的不良狀態。就市場深度信息而言,電商企業可以充分利用云計算平臺建立自己的數據分析庫,對于消費者的偏好、行為、性格等信息進行收集和分析,并且能夠收集到競爭對手在產品創新方面的信息,包括創新思路、創新方式、產品定位、創新特點等內容,從而在這一平臺上獲得有深度的市場信息。就市場廣度信息而言,取決于企業對信息設定的范圍,比如是了解一家競爭對手的信息還是整個行業的信息,是要對現有客戶的需求信息進行了解,還是對各類消費者的需求信息進行了解,為了獲得更廣度的市場信息,農村電商企業就不能只了解某一家競爭對手企業或者是只將眼光停留于現有客戶上。

結論

農村市場是我國消費市場的末端,同時也是供給市場的源頭,農村電商的發展需要得到全生態產業鏈的支持,因此有效促進農村電商與傳統產業的融合發展是推動產融雙向并進的有力舉措,同時也是順利構建“網貸下鄉”和“農產品進城”雙向流通渠道的必要舉措。發展農村電商,不僅能夠促進傳統產業的戰略轉型與升級,而且還能夠利用傳統產業反哺農村電商,進一步深化產融結合,推動傳統產業與農村電商的協同發展。

參考文獻:

1.國務院.關于大力發展電子商務加快培育經濟新動力的意見[S].國發[2015]24號,2015

2.商務辦公廳.“互聯網+流通”行動計劃[S].2015-5-15

3.汪向東,梁春曉.“新三農”與電子商務[M].農業科學技術出版社,2014

4.黃晶華.農村網購醞釀巨大商機[N].國際金融報,2010-10-1

5.中國互聯網絡信息中心2009年中國農村互聯網發展狀況調查報告[R].2010

6.洪勇.我國農村電商發展的制約因素與促進政策[J].商業經濟研究,2016(2)

7.虎彪.電商挺進農村市場[J].中國物流與采購,2014(15)

8.高海霞.基于消費者市場特征的農村電子商務網購市場發展策略探討[J].未來與發展,2011(2)

9.姚蕊.貿易類中小企業電子商務網絡營銷思考[J].價格月刊,2014(4)