以造口小組為主的延續護理降低腸造口周圍皮膚損傷的研究

蔡玩珠 鄭嬋美 陳寶珍 李俊苗 梁健歡

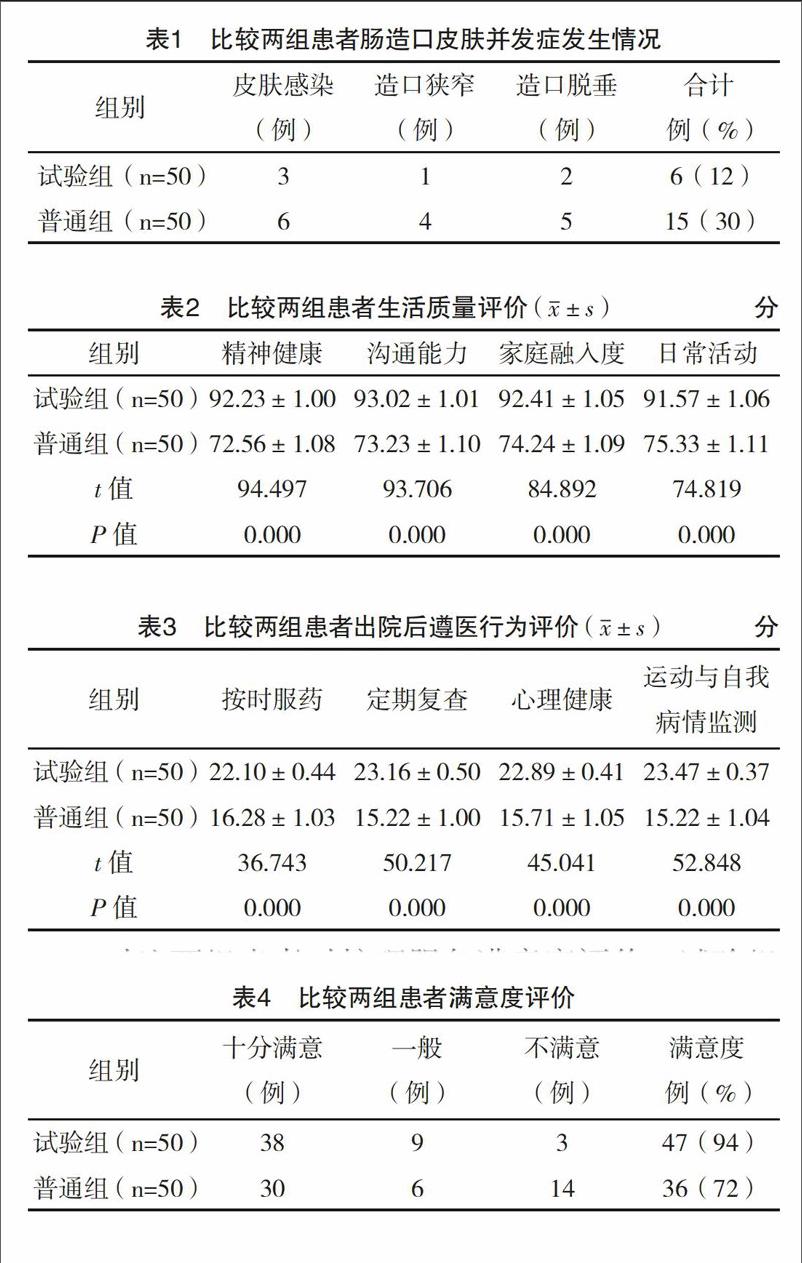

【摘要】 目的:研究對于腸造口患者提供出院后延續護理干預措施的應用效果。方法:選擇2014年7月-2015年6月本院收治的50例經直腸術后腸造口患者,劃分為普通組,為患者做好院內治療措施,提供隨訪健康指導;于2015年1-10月本院收治的50例腸造口患者,重點加強院外延續性護理服務,科室成立造口護理小組,為患者提供為期1年的延續護理干預,作為試驗組。總結兩組患者生活質量評分和對護理服務滿意度評價,了解患者并發癥發生率及遵醫行為。結果:普通組患者出院后腸造口并發癥發生率為30%,試驗組為12%,試驗組發生率較低(P<0.05)。普通組患者出院后精神健康、溝通能力、家庭融入度、日常活動等指標評分均較低,試驗組均較高(P<0.05)。普通組患者按時服藥、定期復查、心理健康、運動與自我病情監測等指標評分均較低,試驗組均較高(P<0.05)。普通組患者對護理服務滿意度為72%,試驗組為94%,試驗組患者滿意度較高(P<0.05)。結論:為腸造口患者提供出院后延續性護理服務,大部分患者主訴對護理服務感到滿意,且生活質量評價較好,患者遵醫行為評分較高,并發癥發生率較低。

【關鍵詞】 延續護理; 腸造口; 皮膚損傷; 并發癥; 生活質量

腸造口術一般見于直腸癌術后,直腸癌屬于惡性腫瘤之一,起病隱匿,一般采用手術治療方式,如經腹會陰聯合直腸癌根治術、低前直腸切除術等,術中為患者建立腸造口即人工肛門,會改變機體正常排便模式,大部分患者術后均產生適應性較差表現、主訴心理障礙明顯,特別是腸造口需終身維護者;部分患者對于造口護理知識掌握度較低,出院后缺乏有效健康指導,導致腸造口周圍皮膚清潔措施不到位,引起炎癥、感染等并發癥可能性較大,對患者生活質量造成不利影響[1-3]。因此為此類患者加強延續性護理服務是十分必要的,延續護理概念意指為患者提供由院內-院外家庭中連續性護理服務,對于腸造口患者主要延續護理內容應包括造口護理要點、并發癥預防、皮膚護理等,為患者提供健康宣教[4-5]。本文研究對于腸造口患者提供出院后延續護理干預措施的應用效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將2014年7月-2015年6月本院收治的50例經直腸術后腸造口患者,劃分為普通組,于2015年1-10月收治的50例腸造口患者,作為試驗組。普通組患者中,男31例,女19例,年齡41~77歲,平均(60.5±5.8)歲,平均病程(6.2±1.0)個月,其中臨時性腸造口32例,永久性腸造口18例。試驗組患者中,男30例,女20例,年齡40~85歲,平均(63.0±6.0)歲,平均病程 (6.0±1.1)個月,其中臨時性腸造口30例,永久性腸造口20例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:所有患者均接受指檢、腸鏡等確診;患者均為首次發病,術后遺留腸造口;患者同意接受本次研究,本研究取得醫院倫理委員會批準。排除標準:需排除存在腫瘤轉移的患者;排除獨身患者;需排除存在交流障礙患者;排除術后出現嚴重合并癥患者[6-8]。

1.2 護理 普通組患者接受一般護理服務,包括為患者做好入院檢查、資料登記、體征記錄、癥狀觀察等,評估患者是否符合手術納入標準,協助患者進行術前準備工作,告知直腸癌疾病知識,囑咐手術過程及術后造口護理要點;試驗組在對照組基礎上為患者進行造口護理動作演示、告知造口袋更換、造口周圍皮膚保護等知識,為患者做好術后體征監測工作,告知家屬護理要點,及時觀察造口使用情況,術后常規流食,減少排便次數,為患者提供心理護理服務,做好出院指導措施,解釋造口并發癥出現情況,告知出院后家庭生活注意事項,定期為患者提供電話隨訪,發放健康宣教手冊[9]。

1.3 觀察指標

1.3.1 總結兩組患者出院后造口并發癥 常見并發癥包括造口狹窄、皮膚感染、造口脫垂等。

1.3.2 總結兩組患者生活質量評分 科室參照諾丁漢健康量表(NHP),自制生活質量評分表,對兩組患者實施護理干預后生活質量情況進行綜合評價,主要指標包括精神健康、溝通能力、家庭融入度、日常活動等,每項指標評分為100分,其中85~100分表示生存狀態較好;<85分表示生活質量一般[10]。

1.3.3 總結兩組患者遵醫行為評分 自制表格評價患者遵醫行為,主要指標包括按時服藥、定期復查、心理健康、運動與自我病情監測等,每項指標滿分為25分,得分較高者表示患者遵醫行為較高[11]。

1.3.4 總結兩組患者滿意度評價 采用科室自制滿意度評價表評估,均采用百分制評價,主要指標包括十分滿意(80~100分):患者對于造口護理、健康教育、心理護理等服務表示滿意,主要身心訴求均得到滿足;一般(65~79分):主訴一般,提出可改進意見;不滿意(<65分):對臨床服務態度表示不滿[12]。滿意度=(十分滿意例數+一般例數)/總例數×100%。

1.4 統計學處理 采用SPSS 19.0軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用(x±s)表示,比較采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用 字2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 對比兩組患者腸造口并發癥發生情況 試驗組并發癥發生率低于普通組( 字2=9.765,P=0.002<0.05),見表1。

2.2 對比兩組患者出院后生活質量評分 普通組患者出院后生活質量指標評分均低于試驗組(P<0.05),見表2。

2.3 對比兩組患者出院后遵醫行為評分 普通組患者遵醫行為相關指標評分均較低,試驗組評分均較高(P<0.05),見表3。

2.4 對比兩組患者對護理服務滿意度評價 試驗組患者滿意度較高( 字2=17.151,P=0.000<0.05),見表4。

3 討論

試驗組患者接受院外延續護理服務,包括:(1)首先科室成立造口護理小組,成員包括造口治療師1人、主管護師4人、肛腸外科主治醫師2人,護士長擔任組長,均要求所有組員有5年以上造口治療及護理經驗,由組長帶領組員定期接受直腸癌術后腸造口護理、并發癥知識培訓,提高自身護理技能及專業素質。(2)患者入院后,由造口小組成員負責評估患者疾病現狀、造口定位、皮膚觀察、造口袋選擇等情況,由治療師為患者講述造口使用前景及現狀,及時評估患者對于造口接受度,加強心理護理,緩解不良心理情,做好術前準備工作[13]。(3)術后及時為患者提供造口護理服務,住院期間加強病情監測、體征護理及并發癥預防等措施,為家屬及患者本人演示造口護理操作要點、指導家屬反復利用模具進行練習,完全掌握護理流程;發放健康知識手冊,告知腸造口常見皮膚損傷并發癥表現,為患者提供健康教育,出院時登記患者基本資料,如姓名、聯系方式、年齡、家庭住址等,建立隨訪檔案,將每次隨訪結果記錄在案,方便患者復查時病情資料掌握[14]。

3.1 對于直腸癌術后造口患者提供延續性護理服務的重點內容應做好電話隨訪及家庭訪視 患者出院后一周內,由造口治療師負責進行電話隨訪,提前準備好隨訪宣教內容及提問,電話接通后及時為患者進行自我介紹,緩解陌生感,取得患者信任與理解,及時詢問患者家庭造口護理現狀、造口周圍皮膚表現,詢問患者家庭生活及飲食習慣等,為其說明運動原則,指導患者保持良好身心狀態,樹立正確自我認同感,為患者列舉其他直腸癌腸造口患者生活經歷,提高患者生活信心。與家屬保持通話,囑咐家屬積極陪伴患者,帶領其參與戶外活動,解答患者疑問,告知并發癥預防措施,強調日常生活護理重要性、告知性生活注意事項、造口用品選擇及清潔、造口產品的保存方法等,提高患者自護能力。通話結束后,及時將隨訪內容記錄,為下次電話隨訪做好準備工作[15-17]。

3.2 開設造口專科門診可降低造口皮膚并發癥發生率 造口治療師應在醫院設獨立門診,每周定時開放,為出院后腸造口患者及家屬解決相關問題,使用短信方式通知患者及家屬門診開放時間,以便患者定期復查造口情況,指導正確采取造口護理、并發癥預防措施,為其說明造口用具選用原則及使用方法;造口治療師應親身示范,加強家屬護理技能,以便更好照護患者[18]。本次研究發現普通組患者出院后腸造口并發癥發生率為30%,試驗組為12%,試驗組發生率較低(P<0.05)。

3.3 通過舉辦腸造口患者聚會可提高患者生存狀態 造口護理小組應每月定期組織腸造口患者參與聚會,地點及時間選擇由小組成員決定,短信通知所有患者,并誠邀患者及家屬踴躍參與,造口護理小組成員應全部到場,主要聚會形式可包括集體體檢、開辦疾病知識講座等,及時掌握造口患者疾病現狀。開辦講座時,造口治療師可利用多媒體教學方式,為患者及家屬展示造口并發癥圖片、造口用品形式,通過圖片展示方法加深其印象,提高護理知識掌握能力。可定期邀請有多年造口病史患者進行演講,鼓勵患者積極生活,樹立正確認知,提高生活信心,保持良好生存狀態,提高患者自我照顧能力。聚會可促進造口患者之間聯系,加深造口患者共鳴感,可通過同類型患者間良好溝通幫助其尋求心理安慰,改善不良情緒,獲得社會情感支持。

3.4 通過造口小組延續性護理模式可提高患者遵醫行為能力及滿意度 大部分腸造口患者出院后由于缺乏有效的健康指導,隨著出院時間延長,可能導致患者遵醫意識薄弱,導致造口皮膚并發癥出現可能性增加,針對此種情況,護士應及時為患者提供延續性護理干預措施;通過造口護理小組成員定期電話交流、家庭訪視、解答患者疑問、強調并發癥類型及預防手段等,可提高患者遵醫意識與行為,促進護患關系,提高患者信任度,大部分患者均主訴對護理服務滿意[19-20]。

綜上所述,為腸造口患者提供出院后延續性護理服務,由造口護理小組成員積極為患者提供院外健康隨訪指導、家庭訪視、電話隨訪、定期舉辦聚會、加強并發癥護理指導等措施,大部分患者主訴對護理服務感到滿意,且生活質量評價較好,患者遵醫行為評分較高,并發癥發生率較低。

參考文獻

[1]徐娜,蘆桂芝,張顏,等.腸造口患者延續護理的研究進展[J].護理學雜志,2014,29(2):94-96.

[2]鐘蕾.延續護理對直腸癌術后腸造口患者自我護理能力及生活質量的影響[J].貴陽中醫學院學報,2014,36(1):147-149.

[3]張宗蓮,胡延霞,高曉霞.低位直腸癌患者圍手術期的觀察與護理[J].中國醫學創新,2012,9(13):78-79.

[4]雷娜,任向芳,郭露萍,等.延續護理在降低新生兒腸造口并發癥發生率中的效果觀察[J].護理管理雜志,2016,16(6):430-431.

[5]陳玲玲,陸海英,施雁,等.上海地區腸造口患者對造口護理門診需求現狀的調查與分析[J].解放軍護理雜志,2014,31(7):11-14.

[6]孫穎,陸艷春,孫春霞,等.延續護理在腸造口患者居家護理中的應用效果[J].中華現代護理雜志,2016,22(6):795-798.

[7]黃麗明,李水梅,韋海鈺,等.以造口小組為主的延續護理降低腸造口周圍皮膚損傷的研究[J].護理研究,2016,30(13):1650-1652.

[8]馬輝,楊連招,韋瑞麗,等.院外延續強化教育對腸造口病人適應水平的影響[J].護理研究,2014,28(9):1075-1077.

[9]徐娜,蘆桂芝,張顏,等.基于奧馬哈問題分類系統對腸造口患者出院后護理問題的評估[J].解放軍護理雜志,2015,32(3):14-17.

[10]李霞,王陳玲.延續護理在永久性腸造口患者中的應用[J].中國實用醫刊,2016,43(4):124-126.

[11]朱笑葳,張紅,唐夢宇,等.延續護理干預對直腸癌永久性結腸造口患者自我效能的影響[J].華北理工大學學報(醫學版),2016,18(5):409-412,420.

[12] Yang Q,Ayers K,Welch C D,et al.Randomized controlled trial of early enteral fat supplement and fish oil to promote intestinal adaptation in premature infants with an enterostomy[J].The Journal of Pediatrics,2014,165(2):274-279.

[13]成染蘭,鄭秀紅,劉偉燕,等.臨床護理路徑在腸造口患者自我護理健康教育中的應用[J].現代臨床護理,2009,8(12):53-55.

[14]黃淑英.傷口造口專科護士的職能發揮現狀評估[J].安徽衛生職業技術學院學報,2012,11(2):51-52.

[15]曾茹英,何應珠,董小敏,等.健康教育路徑對結腸造口患者自我護理能力的影響[J].中國醫學創新,2011,8(7):83-84.

[16]陳修娜.提高結腸造口患者自我護理能力的護理干預現狀[J].當代護士(專科版),2013,(4):9-11.

[17]施婕,羅比可,劉琳,等.41例腸造口患者造口皮膚黏膜分離的護理[J].中華護理雜志,2011,46(3):243-244.

[18]王淑紅,關鐵軍,王鶴,等.開展品管圈活動完善造口專科護理模式[J].中國醫學創新,2014,11(31):86-88.

[19]陳娟.常見腸造口及周圍并發癥的護理進展[J].臨床護理雜志,2012,11(4):50-53.

[20]朱文娟,吳愛玲,楊群英.同伴支持小組協同護理模式對腸造口患者自我護理和適應水平的影響[J].護理學雜志,2015,30(4):5-8.

(收稿日期:2017-01-05) (本文編輯:程旭然)