中國傳統音樂美學思想在先秦音樂中的反饋

郭紫曄

摘 要:在奴隸制社會中,早期的原始樂舞更多的在反映人們對于自然界的崇敬以及巫術對于人們日常生活的影響,直至先秦時,伴隨著人類的社會生活逐步從奴隸社會中解放,音樂思想呈現出“諸子蜂起,百花齊放,百家爭鳴”的空前昌盛的現象,后世中國傳統音樂也利用這些思想加以發展,并產生深遠的影響。文章分別以時間及音樂形式為線索,闡述中國傳統音樂美學思想在先秦時期的表現。

關鍵詞:先秦;音樂美學;中國傳統音樂

中圖分類號:J609 文獻標識碼:A 文章編號:1005-5312(2017)08-0130-02

先秦時期的音樂美學思想發展,根據意識形態的不同,可分為四個階段:一是帶有一些神學唯心主義色彩的一種音樂美學思想,這種思想是殷商與西周奴隸主貴族因為相信“天”“帝”形成,主要通過巫術或占卜,以及當時人們祭祀活動中的樂舞表現出來;二是春秋時代出現的一種思想,要求音樂為生產和人們生活服務,并帶有早期陰陽五行思想雛形的音樂美學思想,這種思想出現了唯物主義色彩,代表特征為古琴以及古琴音樂的出現;三是春秋末期和戰國時期,以《禮記·樂記》及《樂論》集大成,并以孔子、孟子、荀子為代表的儒家音樂美學思想,與道家、墨家、法家各自不同的美學思想中反“禮樂”的斗爭,其思想的核心便是“禮樂治國”;四是戰國末期形成了強調“天人感應“五德始終”并與儒家思孟學派唯心主義“天命”論相結合,具有神秘色彩的后期陰陽五行的音樂美學思想。

一、從原始樂舞到周朝的禮樂制度

原始樂舞是指遠古歌、樂、舞三位一體的藝術形式,強調自娛性,也常與巫術、宗教相結合。作為初民最基本的藝術活動,原始樂舞或可說是當時人類一切精神活動例如哲學、藝術、宗教等賴以生息發展的土壤。常見的樂舞包括《陰康氏之樂》、《葛天氏之樂》、《朱襄氏之樂》等,分別反映了原始人類與旱災、水災作斗爭及原始農牧的生活。由此可見,原始樂舞的內容在一定程度上也反映了原始人類對自然的崇敬之情。

到了夏商時期,原始樂舞①從遠古時期著眼于對自然的崇拜逐漸轉為對人的歌頌。代表樂舞有夏朝的《大夏》和殷商時期的《大濩》:(1)《大夏》:又稱《侖》,興盛于夏禹時期,是歌頌大禹治水事跡的樂舞。這套樂舞又名“夏籥九成”,其原因是它用“籥”伴奏,且樂舞共分“九成”(九段);(2)《大濩》:簡稱《濩》,相傳是商湯命伊尹作《大濩》來歌頌開國功勛而創作的樂舞。湯的后人把它作為祭祀祖先的樂舞,并在當時知名度甚廣。

周代則是奴隸制社會相封建社會的時期。在西周,奴隸制發展到了頂點,統治者把禮、樂、刑、政四術作為統治被統治階級的手段,建立起了森嚴的等級制度。西周王朝以夏商禮樂為根基定制周禮,作為奴隸主的行為準繩。與此同時與禮相配合的樂也有著十分嚴格的用樂規定。禮樂制度②實施后,其龐大的禮樂機構及完備的禮樂教育,使禮樂對哲學、美學思想,以致對中國傳統的審美思維都產生了巨大而深遠的影響。而在西周時,宮廷音樂體系之下的雅樂達到了鼎盛。

西周的六代樂舞被后世儒家奉為李悅的最高典范,專用于祭祀大典和重大宴活動等帝王祭祀活動。

與之前所不同的是,周禮的主要內容一般稱為“禮樂制度”:主要是“禮與樂”二者關系的特殊性。一方面,狹義的禮,即祭祀活動中必有樂的規定;另一方面,樂由于具有自然屬性和功能(節奏、音響)使其不能滿足禮儀程結構化的需要,而且能通過接收個體的情感官能感受,使禮樂精神潛移默化,深入人心。可以說,周代禮樂制度最大的特點便是,禮制約著樂,樂為禮服務。這一制度主在統治階級在精神層面對被統治階級進行統治,也對后來儒家“人治”的實施奠定了基礎。

二、從宮廷雅樂到“鄭衛之音”

在西周時期,宮廷音樂可分為雅樂和燕樂兩個系統。

1.燕樂:又稱宴樂。是指在宮廷中除了典禮之外,在招待賓客、休閑娛樂中所用的音樂形式。周代燕樂體現在民歌的搜集(采風)與燕禮之樂兩個方面。至春秋時期,燕樂在諸侯中也被廣泛演奏,此處不在贅述。

2.雅樂:指周代郊廟、祭祀、朝會典禮時所演奏的音樂(名稱由來取其歌辭“雅典純正”之意),其風格通常莊嚴、肅穆、和諧;其特點是齊奏為主,曲調簡單,節奏緩慢。雅樂被最為強調的是其教育意義,其目的是使參加典禮的貴族子弟被倫理教育感化,烘托出莊嚴而肅穆的氣氛。

到了春秋時期,周王朝對周邊諸侯國的約束力越來越弱,政權下移,各地諸侯和新興地主階級逐漸開始“僭于禮樂”。如《論語·八佾》:“季氏八佾舞于庭③,是可忍也,孰不可忍也?”與此同時,由于時代紛亂而造成長期動蕩,王室百官皆流至各諸侯國,也由于各國間樂工的流動,從而造成王室和諸侯國的音樂文化向外向下播散。諸多原因導致了雅樂的日漸衰落,“禮崩樂壞”。

與此同時,各世俗“新樂”在周朝也逐漸興起。“新樂”也被稱為“鄭衛之音”,不僅在民間盛行,于統治階級也越來越受青睞,從而使衰落的雅樂受到極大沖擊,這時甚至已經成了擺設。原因是它過于強調其政治性而忽略了其藝術性,缺乏人性的表達,也導致了后來雅樂越來越不受喜愛,音樂表現逐步僵化與呆板。

早在西周時期,統治階級就開始實行采風制度。開始時這種制度用來考察民間習俗、社會風尚和政令得失,后整理成“詩經”。到了春秋時期,民歌由于其更強調個人情感表達的特征而在民間廣泛地被人們接受。例如秦青的“響遏行云,聲振林木”的歌唱水平,以及韓娥“余音繞梁,三日不絕”的音樂表達方式,民歌逐漸被世人接受,標志著時人對音樂的審美日漸通俗化,從原本只為烘托莊嚴的氣氛與場景變得更加人性化,更強調個人情感的抒發,為后世的音樂創作奠定了堅實的基礎。

三、“高山流水”與三分損益法

對于古琴的出現,至今琴界有各種不一樣的說法。或說伏羲氏造琴,亦或說軒轅氏造琴等,從古琴的形制來看(以仲尼式古琴為例),大致有如下幾個方面:

1.外觀構造 整個琴體分為如下幾個部分:頭、頸、身、尾。岳山處為琴頭,饜足一端為琴尾,琴頭和琴身之間有小部分凹陷處為頸。古琴的這種形制可類比為人體的結構(頭、頸、軀干),無形之中將古琴這種樂器賦予了人文精神,并注入了人的靈魂。④

2.七弦 古琴的七根弦直至漢朝才完全定型。起初為五弦,后加兩弦得七弦。從自然的觀點說,起初的五弦代表金、木、水、火、土,后加兩弦代表日、月;從人文的觀點并結合周代的禮樂制度說,起初的五弦代表著象征國家統治地位的君、臣、禮、樂、民,后周文王加一弦,周武王加一弦,分別代表文、武。

3.十三徽:象征著一年十二月加一閏月。

4.琴長:三尺六寸五分象征著一年365天。

5.音箱:兩個音箱分別為龍池、鳳詔。大音孔曰龍池,小音孔曰鳳詔。龍池象征著統治地位的君王,鳳詔對龍池是從屬地位,象征著君王身邊母儀天下的皇后。

6.上下面板:琴的上面板略微有些弧度,而下面板(底板)則是很平整的,象征著道家“天圓地方”的哲學思想。

由此可見,現在我們所見到的古琴融合了當時儒家“以人為本”、道家“天人合一”的思想,同時也注入了先人對自然的敬意。

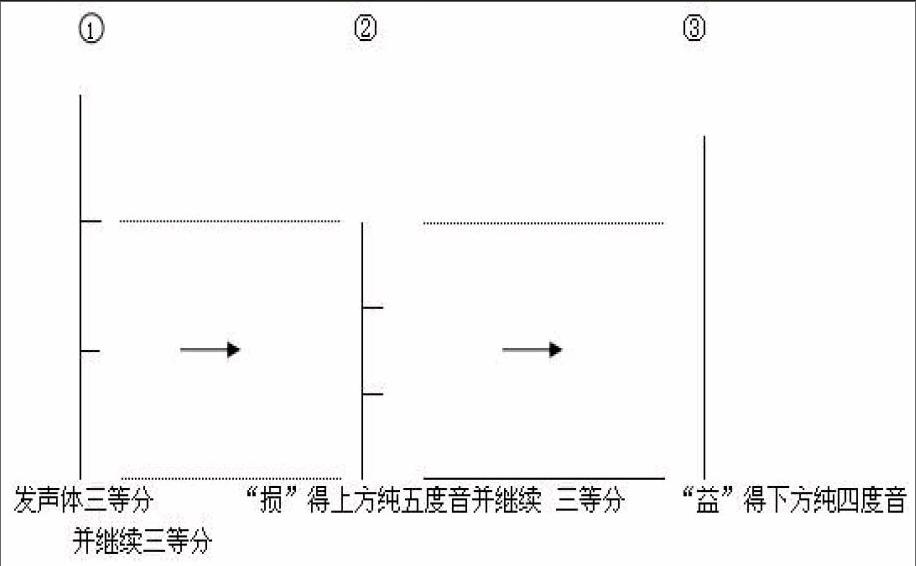

古琴中采用的律制是三分損益率,是一種用三分損益法生成的律制,三分益損法即采用數學計算的方法,將發音體(琴弦)三等分,去其一 為損(從下生上得上方純五度音),增其一為益(從上生下得下方純四度音),循環相生得其他各律。生律方法如圖:

由此生成各個音節,三分損益法的出現奠定了傳統樂律學理論基礎,并促進了我國古代音律學思維日漸成熟。

與之相對應的是琴曲《高山流水》。據《列子·湯問篇》載,伯牙善琴,而鐘子期善聽琴,固有“知音”一說。由于當時記譜法還不完善(古琴減字譜產生于東漢年間),故無曲譜傳世。后代琴人將伯牙、子期的佳話譜成曲,為《高山流水》,,據明代朱權《神奇秘譜》題解稱:“《高山流水》本只一曲,至唐分為兩曲,部分段數。至宋分為《高山》四段,《流水》八段。”以曲中七十二滾拂為例,琴者通過此指法渲染氣氛,描繪了水流動的景象,并用強弱交替的表現方式表現了水流動時的疾徐。

及此可見中國音樂的欣賞心理:樂中有畫,畫中有意。點染結合,情景相生。點染本是中國畫的基本畫法,畫的主題用點筆或清晰的線條勾出,配景以染筆出之,綴物用顏色暈染,謂之點染。或曰這種表現方式并非一筆一劃地對景物進行刻劃,而是通過大塊兒的墨汁濃淡的變化對景物進行渲染,使作品更加傳神地表達其意境,故又謂之“寫意”,旨在將自然界的的流水描繪的更加傳神。

四、“和”的觀點與“中庸”之道

“和”在我國古代(西周)音樂美學理論中是一個相當重要的觀念。一言以蔽之,是利用音樂的“和”來求得天地和、君臣和、人心和,以及追求人與自然和諧的境界,即道家的所謂“天人合一”。

在儒家思想中則表現為“中庸”之道,即主張使用音樂為統治者的文治武功服務,通過端正社會風氣、治理朝政、并與禮制、倫理、教育等相配合加以實現,即后世國人所追求的人與人之間的統一性。在儒家音樂美學思想中,強調的音樂的政治、教化作用,而在道家美學思想中,則是著眼于其哲學思想,對音樂有選擇的肯定,從而達到一種極度和諧的境界與物我合一的情懷。

五、結語

綜上所述,中國音樂審美意識的發展過程,既是音樂藝術家們不斷探索審美問題的思維歷程與物態化創造審美藝術形態的過程,亦是古代先賢們不斷提出審美問題的過程。而先秦時期的音樂美學思想及其表現形式對后世中國傳統音樂的審美起到了審美啟蒙的作用。正如當代美學家所言:“某種文化形態與他賴以生存的文化土壤以及與他在同一塊文化土壤中產生的某種文化觀念不可能沒有聯系,盡管這種聯系有時并不那么直接,但卻根深蒂固。”那么我們在研究那些表現為理論形態的音樂審美意識的同時,應聯系那些積淀了美學思想的音樂藝術形態,將二者放在同一個時代背景之中綜合考察探究,以方便我們綜合考量中國音樂美學的發展及中國音樂的審美歷程。

注釋:

①樂舞:指歌樂舞三位一體的綜合藝術形式,在周朝宮廷樂舞出現之前的樂舞均被稱為“原始樂舞”。

②禮樂制度:指貫穿于夏商,由周初統治者借鑒制定的繁瑣的禮儀以及與之相 配合的用樂規定及教育制度等,是一種十分嚴格的等級制度。

③季氏:魯國大夫.八佾:《公羊傳》隱公五年:天子八修(行數人數縱橫皆同曰修),諸公六,諸侯四。這里指天子的舞隊規模被諸侯使用。

④后世有些樣式(如蕉葉式)的琴淡化了這些結構特征并注入了新的內涵。此為后話,本文不再贅述。

參考文獻:

[1]楊蔭瀏.中國古代音樂史稿[M].北京:人民音樂出版社,1980.

[2]吳釗,劉東升.中國音樂史略(增訂本)[M].北京:人民音樂出版社,1993.

[3]黃翔鵬.樂問[J].中央音樂學院學報,2000.

[4]黃翔鵬.中國古代音樂史[J].臺北·漢唐樂府,1997.

[5]田青.中國古代音樂史話[M].上海:上海文藝出版社,1984.

[6]李純一.先秦音樂史[M].北京:人民音樂出版社,1994.

[7]劉忠,薛松梅.中國音樂史[M].蘭州:蘭州大學出版社,2010.

[8]李祥霆.古琴綜議[M].北京:中國人民大學出版社,2014.

[9]李祥霆.琴聲十三象[M].北京:中國人民大學出版社,2014.