新常態下外資企業在中國的發展前景實證分析

2017-04-19 15:31:05課題組

西部金融

2016年12期

關鍵詞:外資企業

課題組

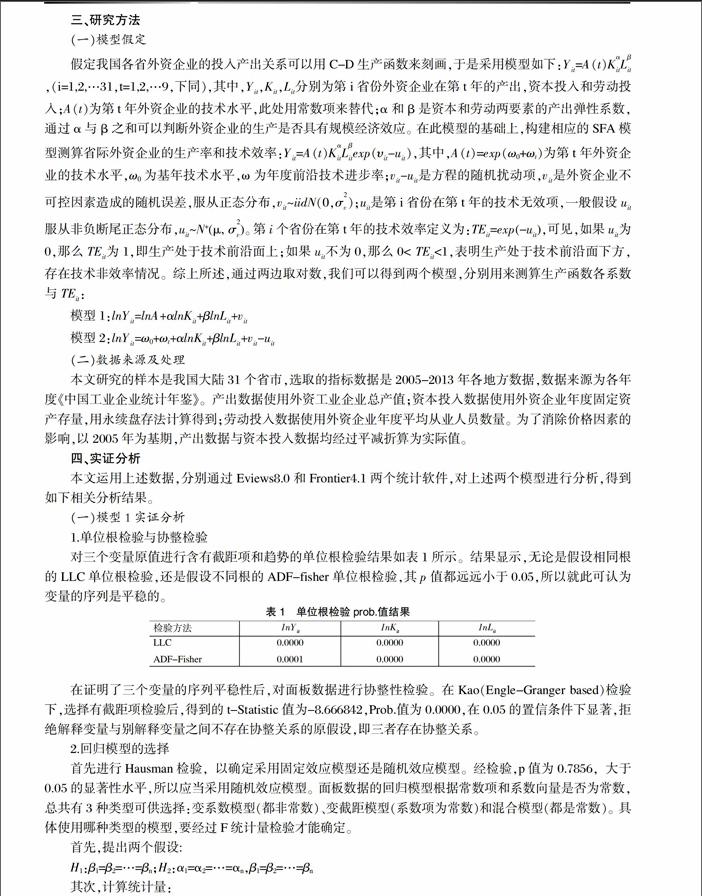

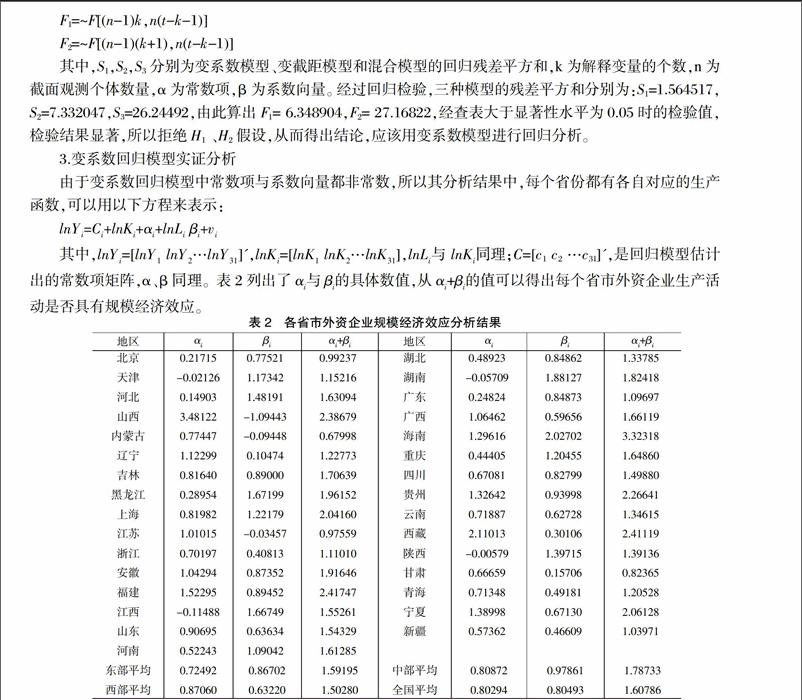

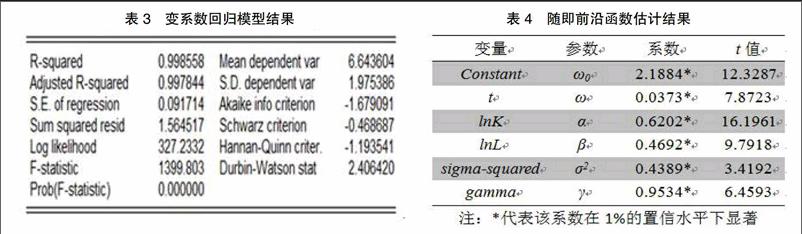

摘 要:本文利用2006-2013年省際面板數據,通過回歸法估計出了我國外資企業的C-D生產函數,發現外資企業在我國仍然具有明顯的規模經濟效應,發展前景良好;通過隨機前沿生產函數(SFA)估計出各省市外資企業的技術效率,發現雖然各地區平均水平并無明顯差異,但是個別省市的技術效率卻明顯低于全國平均值,改進空間很大,在此基礎上得出相關結論并提出建議。

關鍵詞:外資企業;生產函數;技術效率

中圖分類號:F830.92 文獻標識碼:B 文章編號:1674-0017-2016(12)-0015-05

一、引言

近年來,隨著我國經濟發展進入轉型升級新階段,外資企業在我國的經濟活動也呈現出新的特點。首先,外商直接投資的發展趨勢很不穩定。在金融危機背景下,2008年以來,投資項目數和投資額的年度增長率有兩位數增長,也有極低的增長。其次,投資區位略向中西部轉移。在全國外資實際利用額占比方面,東部從2008年的84.07%下降到2013年的81.71%,中西部則分別從8.87%、7.06%上升到10.08%、8.22%,而這是在投資合同占比基本不變的前提下發生的,說明外商投資中西部力度略有加強。再次,投資產業重心逐漸向第三產業傾斜。從2008-2013年,第三產業外商投資額以年均14.04%的速度增長,高于第一、二產業的13%和3%。三次產業投資中,尤以第二產業向第三產業的轉移明顯,第二產業的合同項目數占比和實際投資額占比從2008年的45%、58%一直下降至2013年的30%、42%,減少了1/3左右,而第三產業的相同指標則從51.96%、41.07%上升到66.24%、56.31%,增加的百分比基本上等同于第二產業的減少量。最后,外商投資資本更加深化。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

當代陜西(2021年20期)2022-01-19 03:23:50

環渤海經濟瞭望(2021年2期)2021-05-08 04:18:04

中國外匯(2019年23期)2019-05-25 07:06:38

福建質量管理(2018年2期)2018-04-04 05:26:58

市場周刊(2017年1期)2017-02-28 14:13:32

科學與財富(2016年18期)2016-12-22 19:54:03

首都經濟貿易大學學報(2013年4期)2013-03-11 18:05:21

中國新時代 (2011年3期)2011-10-18 07:09:10

中關村(2009年10期)2009-02-05 06:18:36

會計之友(2004年11期)2004-04-29 00:44:03