當陽市濕地現狀及保護建議

詹全勝+朱心明+陳武+李紅玉+熊安華

摘要:根據當陽市2016年度濕地資源動態監測結果,對當陽市濕地面積、分布狀況、濕地類型、濕地特點、濕地利用現狀、變化趨勢等進行了分析。結果表明:當陽市濕地資源十分豐富,面積達14119.69 hm2(不包括水稻田),濕地類型有人工濕地、河流濕地、沼澤濕地和湖泊濕地四類,其中,人工濕地面積最大,是當陽市的濕地主體。為此,提出了以建立完善濕地管理體系,加大濕地保護力度,實施濕地生態修復為主要措施的保護建議。

關鍵詞:濕地資源;現狀;生態修復

中圖分類號:X36

文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2017)6-0140-03

1 引言

濕地是指常年或者季節性積水地帶、水域和低潮時水深不超過6 m的水域,包括沼澤濕地、湖泊濕地、河流濕地、濱海濕地等自然濕地,以及重點保護野生動物棲息地或者重點保護野生植物的原生地等人工濕地[1]。濕地具有獨特的生態結構與功能,生物多樣性豐富,生物生產力高,具有巨大的環境調節功能和生態效益,與森林、海洋并稱為全球三大生態系統。健康的濕地生態系統,是國家生態安全體系的重要組成部分和實現經濟與社會可持續發展的重要基礎。但是,當前人口、經濟的快速增長與資源、環境之間的矛盾日益加劇,濕地保護與利用的矛盾越來越突出,這對區域生態安全和可持續發展是非常不利的[2]。濕地保護是生態文明建設的重要內容,事關國家生態安全,經濟社會可持續發展,也關乎中華民族子孫后代的生存福祉[3]。

2 自然地理概況

2.1 地理位置

當陽市位于湖北省中西部,地處沮漳河中下游,大巴山脈東麓,荊山山脈以南,是鄂西山地向江漢平原的過渡地帶。跨東經111°32′14″~112°04′42″,北緯30°30′23″~31°11′42″,南北長76 km,東西寬51 km,總面積2150 km2。

2.2 地形地貌

當陽市地處荊山山脈向江漢平原的延伸地帶,余脈綿延曲折,地勢從西北向東南傾斜,西北高,東南低,形成低山、丘陵、平原三級階梯,地貌格局可概括為“五崗地、四平原、一山丘”。西北部為低山丘陵,西南部和東北部為崗地,中部和東南部為平原,境內一般海拔高度在300 m以下,最高海拔1083.8 m,最低海拔37.4 m。

2.3 氣候特征

當陽市屬亞熱帶季風氣候,為濕潤區。四季分明,雨熱同季,氣候溫和,日照充足,無霜期長。平均日照時數為1850 h,年均無霜期268 d,年平均氣溫為16.4 ℃。年平均降水日數為120 d,常年平均降雨量在936~1048 mm之間,降雨多集中于夏季。年蒸發量1381.4 mm,年≥10 ℃積溫5241 ℃,年干旱日數84 d。

2.4 地質土壤

當陽市位于黃陵背斜東側,地跨鄂西隆起構造帶及江漢平原沉降帶,地質構造比較繁雜。地層以白堊系磚紅色砂巖、紫色泥巖和第四紀沉積物為主,侏羅系紫紅色泥巖和黃色泥巖、泥質粉沙巖以及石灰巖亦有較大范圍的分布。地帶性土壤為黃棕壤。

2.5 水文

當陽市水資源主要由貫穿全境的沮漳河兩大水系及縱橫交錯的35條河流的徑流水和堰塘、水庫蓄水構成。有大小河流35條,分屬沮河、漳河兩大水系。沮漳二水縱貫市境121.4 km,流域面積3964.9 km2。沮河、漳河在兩河口匯為沮漳河,境內河道呈“Y”字形,從北向東南,流經枝江,然后在荊州市注入長江。沮河發源于保康縣歐店關山,流經遠安縣于雷打巖入當陽市境,境內河段62 km,流域面積911 km2,常年有水;漳河發源于南漳縣三景鄉老龍洞和蓬萊觀,流經遠安縣于韓家嘴入當陽市境,境內河段59.4 km,流域面積1318.6 km2,常年有水。沮漳河屬長江一級支流,當陽段22.6 km,流域面積646.4 km2。全市年平均地表水徑流量8.98億m3,水庫庫容4.65億m3,地下水儲量約4.8億m3。全市現有水庫126座,其中大型水庫1座,中型水庫6座,小㈠型水庫45座,小㈡型水庫74座,堰塘23539口,大中型引水渠6條402 km,干支渠11條,長827 km。全市形成漳河、鞏河、東風、百里四大灌區和沮西、漳東兩大排水區。蓄、引、提總控水量4.65億m3,其中有效水量3.5億m3,占全市年平均徑流量8.98億m3的39%。

2.6 植被

當陽市屬北亞熱帶常綠落葉闊葉混交林植被區,主要森林植被類型包括以馬尾松、濕地松、杉木為優樹樹種的針葉林;以櫟類、化香、楊樹為優樹樹種的闊葉林;以馬尾松等針葉樹種和櫟類等闊葉樹種混交的針闊混交林;以黃荊、馬桑、映山紅、火棘等為主的灌木林。主要水生植物有挺水植物荷花、蘆葦、蒲草,浮葉植物睡蓮、芡實、菱角,漂浮植物鳳眼蓮,沉水植物黑藻、狐尾藻、菹草、眼子菜等。

3 濕地現狀

3.1 濕地類型及面積

據當陽市2016年度濕地資源動態監測結果統計,當陽市濕地面積14119.69 hm2(不包括水稻田),占國土總面積的6.6%,其中,河流濕地2979.05 hm2,湖泊濕地609.14 hm2,沼澤濕地,677.10 hm2,人工濕地9854.40 hm2(表1)。

3.2 濕地分布狀況

當陽市濕地資源在全市范圍內廣泛分布。漳河、鞏河2個大型水庫分布在北部山地區;6個中型水庫分布在中部丘陵地區;水產養殖場主要分布在南部崗地、平原區;長江一級支流沮漳河為兩大主水系,由北向南縱貫全境,河流濕地、洪泛平原濕地、草本沼澤濕地主要分布在沮漳河兩岸堤壩以內。

3.3 受保護濕地狀況

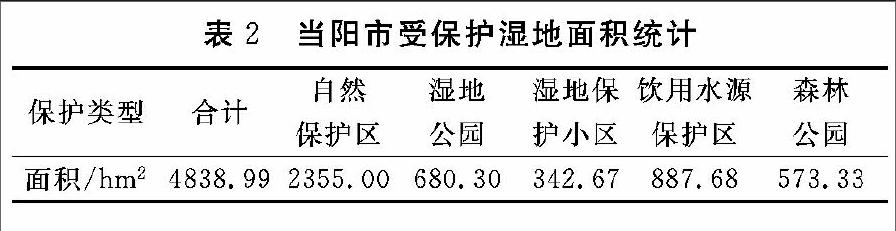

近年來,隨著國家濕地生態建設工作的不斷加強,當陽市對濕地保護與管理高度重視,通過完善管理機構、加大資金投入的一系列措施,加強了濕地的保護與管理。目前,當陽市已建立濕地自然保護區2處,濕地公園1處,濕地保護小區1處,飲用水源保護區1處,森林公園1個,受到各類保護的濕地面積為4838.99hm2,占濕地面積的34.3%(表2)。主要保護類型為自然保護區,即漳河濕地自然保護區和鞏河濕地自然保護區。

3.4 濕地資源特點

(1)濕地資源豐富。當陽市濕地資源十分豐富,據統計,全市現有水庫126座,堰塘23539口,河、渠、溝網密布,總長1500 km,沮漳河河道流程110 km,包含水稻田的濕地總面積達40119.69 hm2,占國土面積的18.6%。

(2)人工濕地面積大。當陽市濕地類型多樣,涉及除近海與海岸濕地以外的河流、湖泊、沼澤和人工濕地等4個濕地類,7個濕地型。其中,人工濕地面積9854.40 hm2,占濕地面積的69.8%,如果將水稻田納入統計范圍,當陽市內的人工濕地比例將高達89%。

(3)濕地利用強度高。當陽市的濕地大都屬于淺水型濕地,地處亞熱帶季風區,水文和氣候條件非常適宜水產養殖和水生作物種植。濕地面積中水產養殖場面積達3171.09 hm2,占濕地面積的22.5%,占人工濕地面積的32.2%。

4 存在的問題

4.1 盲目開墾、圍墾和隨意侵占濕地

長期以來,隨著人口不斷增加,經濟總量快速增長,人們開發利用濕地呈加劇態勢。近30年來,當陽市進行了大規模的圍湖造塘,袁家湖、莫家湖、季家湖、菱角湖等大量湖泊濕地被改造為精養魚池(圖1);部分水庫的庫稍或庫叉被攔截改造成魚池(圖2);沮漳河兩岸大量的沼澤濕地被改造成魚池,或因采砂、采石被破壞(圖3)。這些圍墾和隨意侵占濕地行為,造成濕地生態功能嚴重退化。

4.2 濕地利用過度

對自然濕地產品的強烈需求導致濕地野生動植物被無節制地獵捕和采集;高投入高污染的養殖方式導致濕地生態系統水質污染嚴重;江河湖泊中采砂行為以及亂占、濫挖和填埋濕地的行為比較嚴重[4]。

4.3 社會發展影響加劇

當陽市的人工濕地中,庫塘濕地大多投肥養魚,水產養殖場都是精養魚池,大量的投肥產生了大量的氮、磷殘留,而農田和池塘排水最終進入江河、湖泊等地表水中,造成水體嚴重富營養化。隨著當陽市工業的發展,工業企業數量和規模不斷增加,工業生產產生了大量的工業廢水,加速了濕地系統的生態環境惡化[5]。

4.4 濕地保護法規不健全,管理體制不順

國家雖然已制定了《環保法》、《土地管理法》、《水污染防治法》等相關法律,但沒有關于濕地保護管理的專門法律法規。由于缺少濕地保護的法律法規,濕地管理體系也難于理順,在實際的濕地管理、保護工作中,林業、水利、水產及環保部門各自都可以找到相應的行業管理依據,但卻沒有統一的法規可以遵循,各部門之間關于濕地管理的相互協調不順,給濕地保護工作造成困擾[5]。

5 建議與對策

5.1 建立完善的濕地保護管理體系

建立濕地生態保護管理體系,統一協調、平衡濕地保護各方面的關系,加強各級濕地保護管理機構的能力建設,建立、完善縣、鄉、村三級管護聯動網絡,成立專職管理機構,配備專業管理人員,安排專門管理經費,夯實基礎,確保濕地保護管理工作良好運行。

5.2 加大濕地保護力度

擴大濕地公園建設范圍,增加濕地公園面積,將向家草壩水庫和百寶寨風景區及沮河城區段納入濕地公園建設范圍,把濕地公園面積增加到1500 hm2以上。

新建濕地自然保護小區,在現有的2個濕地自然保護區基礎上,以6個中型水庫為基礎,新建6個濕地自然保護小區,把濕地自然保護小區的面積增加到1500 hm2。

通過加大保護力度,把濕地自然保護區、濕地公園和濕地自然保護小區的濕地保護面積增加到7000 hm2以上,納入各類濕地保護的面積比例達50%以上。

5.3 實施濕地保護修復工程

(1)對占用袁家湖、莫家湖、季家湖、菱角湖等自然湖泊濕地修筑魚池的,要逐步退漁還湖,恢復湖泊濕地的自然生態。

(2)對在河道內沼澤濕地上采砂采石的,要堅決制止,對場地進行平整改造,改善土壤條件,種植水生植物,修復沼澤濕地。

(3)制定庫塘水產生態養殖標準,禁止在庫塘濕地內投肥養殖,改善濕地水質。

(4)在水產養殖場實施生態養殖,禁止向魚池大量投放化肥,制定水產養殖場廢水排放標準,減輕養殖場排水對濕地水體的污染。

(5)開展濕地資源可持續利用示范,根據不同地方濕地資源特征與當地公眾、社會的關系,建立各種類型的濕地可持續利用示范,如開闊水域生態養殖、農牧漁復合經營、稻蟹(蝦)復合利用等,提高濕地的生態、社會、經濟效益。

參考文獻:

[1]國家林業局.國家林業局令第32號.濕地保護管理規定[R].北京:國家林業局,2013.

[2]翟 可,徐惠強,姚志剛,等.江蘇省濕地保護現狀、問題及對策 [J].南京林業大學學報(自然科學版),2013,37(3):175~180.

[3]中華人民共和國中央人民政府.濕地保護修復制度方案[EB/OL].[2016-12-12].http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/12/content_5146928.htm.

[4]吳后建,但新球,舒 勇.湖南省濕地保護現狀及對策和建議 [J].濕地科學,2014(4),12(3):349~354.

[5]趙 輝,石道良,趙洪波,等.湖北省濕地現狀及保護建議[J].湖北林業科技,2015,44(4):41~43.