微雕課堂,尋求高效

——對幾個課堂細節的思考

江蘇省徐州經濟技術開發區實驗學校(221000)

陳 磊●

?

微雕課堂,尋求高效

——對幾個課堂細節的思考

江蘇省徐州經濟技術開發區實驗學校(221000)

陳 磊●

本文探究課堂教學中需要重視的若干細節,提出構建高效課堂離不開了解學情,引導思考,回顧反思以及知識應用四個方面.

學情;思考;反思;應用

一、學情——教學的起點

【案發現場】“四則混合運算”針對學生對運算順序容易混淆而出現錯誤,一位教師設計了這樣一個環節來突破難點.

師:我的女兒和她媽媽晚上對吃什么產生了分歧,女兒想吃漢堡,媽媽想吃饅頭.小朋友們,你們想吃什么?

生甲:漢堡,因為味美.

生乙:饅頭,因為便宜.

統計一下,結果發現有一小部分學生選擇饅頭,接著出示:乘除好比漢堡,加減就是饅頭,計算時要先算乘除,再算加減.

【反思】教師原本是想與生活中的實例形成對比,將乘除法比作漢堡,加減法比作饅頭,預設學生都會選擇漢堡,從而引出兒歌,這應該是本節課的一個亮點.但為什么會有一小部分學生選擇了饅頭呢?原因是這次授課面對的是農村的學生,有八九個孩子根本沒有吃過漢堡,而教師授課之前沒有深入了解學情,導致在引導孩子回答想吃漢堡這個環節浪費了大量的時間,亮點卻成了敗筆,這樣的課思維深度不夠,課堂效率低下.

我想可以把這個設問改成:“加減法是年輕人,乘除法是老年人.在路上年輕人碰到老年人,該怎么辦?”學生們會異口同聲的說:“當然是年輕人給老年人讓路啦.”隨即可以表揚學生:“你們真是有禮貌的孩子!給老年人讓路是講文明的表現.所以,在進行四則混合運算時,要先算乘除后算加減.”只有在充分了解學情后才能設計出開放的問題情境,使學生的奇思妙想有了生長的土壤.

二、思考——課堂生成的閃光點

【原音重現】“解決問題的策略”

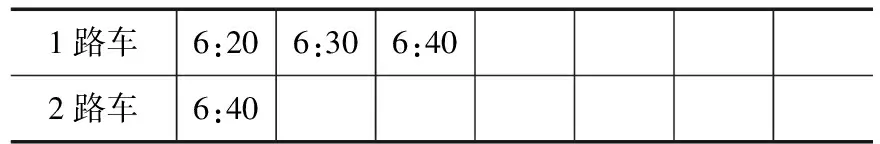

教材內容:中山橋是1路和2路公共汽車的起始站,1路車早上6時20分開始發車,每隔10分鐘發一輛車.2路車早上6時40分開始發車,每隔15分鐘發一輛車.這兩路車幾時幾分第二次同時發車?你能列表找出答案嗎?

1路車6:206:306:402路車6:40

【反思】教材中呈現的表格先替學生列舉出第一次發車的時間,再讓學生依樣列舉找出第二次同時發車的時間.如果直接呈現原題,教師要先引導學生理解表格中的內容,再解決這個問題,學生就只能按照教師的指令完成任務,從而忽略了學生分析問題、解決問題能力的培養.

如果在教學時,先不直接呈現問題和表格,而是引導學生思考:1路和2路車第一次在什么時間同時發車,你有辦法知道嗎?針對這個問題,可以小組合作討論,啟發學生運用列舉的策略解決問題.在學生初步思考后,再呈現教材中的問題,并讓學生在表格中完成列舉.教師在教學中要給學生充分思考的時間,學生只有學會了思考,才能掌握獲取知識的本領.多問幾個“為什么”,暴露學生的思維過程,不僅便于教師了解學生思考問題的方法,而且能夠達到學生間相互交流思路的目的,相互啟發、取長補短,提高分析問題的能力,從而達到高效.

三、反思——搜索學生知識的盲點

【原音重現】“1平方千米等于幾公頃”

在教學“1平方千米等于幾公頃”時,一位學生是這樣想的:邊長1000米的正方形面積是1平方千米,也就是1000×1000=1000000平方米;邊長100米的正方形面積是1公頃,也就是100×100=10000平方米;1000000平方米是10000平方米的100倍.所以1平方千米等于100公頃.另一位學生這樣理解:“邊長1000米的正方形面積是1平方千米.”“邊長100米的正方形面積是1公頃.”邊長擴大到10倍,面積擴大到100倍.所以,1平方千米等于100公頃.

【反思】誰的想法更簡潔?這種想法是怎樣形成的?兩種解法之間有沒有聯系?面對學生不同的思維方式,該怎樣處理呢?教師要及時組織學生進行比較,目的不是比出孰優孰劣,而是要尋找到優解之所以能夠形成的根由.顯然,第二位同學預見了邊長的變化所引起的面積的變化規律,才能輕松推導出平方千米與公頃之間的進率.

我們常常教育學生,學習完新知識要及時回顧,看看自己還有哪些不懂的知識,也就是讓學生學會反思.數學教育學家弗賴登塔爾認為:“反思是數學活動的核心和動力.”沒有反思,學生的理解就不能從一個水平升華到更高的水平.

四、應用——教學的終點

【案發現場】兩道習題的處理

求值:1-2+3-4+5-6+7-8+……+99-100.

教師先讓學生獨立思考,再相互交流,結果只有幾個同學舉起了手……

師:這個算式有什么特點?

生:正負數交替出現.

師:那在計算時能怎么處理呢?

生:把每兩個數看成是一組.

師:這組數有什么特點?

生:和是-1.

師:有多少組這樣的數?

生:50組.

經過教師的啟發引導,幾乎所有的學生都明確了思路…

變式:求值:1-2+2-3+3-4+4-5+……+99-100

教師提示:你會分析這道題嗎?

生:正負數交替出現,兩個數的和是-1,將兩個數看成一組……

【反思】課堂教學的最終目的就是學生能夠將學到的知識靈活運用.面對多數學生沒有思路的情況,這位教師沒有馬上告訴學生解題思路,而是通過步步啟發,引導學生分析題目特點,逐步滲透解題方法.接著又出示了變式題,學生已經在剛才的啟發中學會了如何思考,正要躍躍欲試,卻又發現條件變了,更能激起學生的探索欲望.而這道題目,一方面是對上述方法的一個鞏固,另一方面改變條件,開拓了學生的思維,同時也培養了學生的遷移能力.

細節無處不在,學情、思考、反思、應用等,無一不是我們要關注的細節.高效的課堂營建需要教師注意各方面的教學細節,一個問題的妥善處理必定會錦上添花,一個小環節的疏忽也可能導致一堂課的失敗.因此,我們應該關注教學細節,實現高效課堂.

G632

B

1008-0333(2017)11-0019-01