國內(nèi)外生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的比較及啟示

陳蕊芳+申鵬+薛鳳蕊+周劍

摘要:為了適應“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展的時代潮流,促進我國生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展方式由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)綠色、健康、循環(huán)發(fā)展,采用對比研究方法,將我國的生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展與美國、德國、丹麥的生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展進行對比,發(fā)現(xiàn)我國生豬養(yǎng)殖業(yè)存在散養(yǎng)比重大,規(guī)模化、專業(yè)化程度較低,市場交易方式傳統(tǒng)等問題。得出下列啟示,發(fā)揮散戶養(yǎng)殖潛力優(yōu)勢,進行標準化程度養(yǎng)殖;進行生產(chǎn)專業(yè)化,提高生豬質(zhì)量;提高生豬廢棄物的綜合利用率,優(yōu)化生豬疫病防控體系;加強立法監(jiān)督,完善生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全保障體系;創(chuàng)新生豬市場交易方式,進行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營及一體化經(jīng)營。以期對我國的生豬養(yǎng)殖業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供理論參考。

關(guān)鍵詞:生豬養(yǎng)殖業(yè);互聯(lián)網(wǎng)+;集約型;比較

中圖分類號: F326.3文獻標志碼: A文章編號:1002-1302(2017)07-0331-03

近年來,我國生豬養(yǎng)殖業(yè)取得了很大進步,從2000年至2014年,我國的生豬出欄數(shù)由49 397萬頭增加到73 510.4萬頭,增加了將近50%;生豬存欄數(shù)由42 195.4萬頭增加到46 582.7萬頭,增加了10%。肉類總產(chǎn)量由6 125.4萬t增加到8 706.7萬t,其中豬肉總產(chǎn)量由3 905.2萬t增加到 5 671.4萬t,占肉類總產(chǎn)量的比重為65%。但是,還存在著諸如散戶養(yǎng)殖比重大、規(guī)模化程度較低、綜合生產(chǎn)能力較弱、交易方式傳統(tǒng)等問題。與國外生豬養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化程度、專業(yè)化養(yǎng)殖、信息化管理等方面相比,還有很大差距。筆者通過對國內(nèi)外生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及特點進行對比分析,發(fā)現(xiàn)我國生豬養(yǎng)殖業(yè)存在的問題,借鑒國外生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展經(jīng)驗,提出解決對策。

1國外生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

1.1美國的生豬養(yǎng)殖現(xiàn)狀

1.1.1規(guī)模化程度高,存在大型規(guī)模化養(yǎng)豬場1950年前,受到戰(zhàn)爭等因素的影響,美國生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展較為落后,養(yǎng)豬場總數(shù)僅為300萬個左右,平均每個養(yǎng)豬場生豬存欄數(shù)約有19頭。1950—2001年,由于美國的經(jīng)濟實力增強,生物技術(shù)不斷創(chuàng)新,加強了優(yōu)良種豬的培育等,以及政府的環(huán)保政策也對生豬養(yǎng)殖業(yè)提出了新的要求,使得生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速,規(guī)模化進程不斷加快,豬場總數(shù)由300萬個左右急劇下降到8萬個左右,平均每個養(yǎng)豬場生豬存欄數(shù)由19頭急劇增加到766頭。21世紀以來,人們的健康養(yǎng)生意識加強,受市場規(guī)律作用、生豬疫病出現(xiàn)等因素的影響,美國生豬養(yǎng)殖規(guī)模化發(fā)展增速相對放緩,大規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量和存欄比重穩(wěn)步上升,整體波動幅度不超過10%[1]。

1.1.2專業(yè)化的生產(chǎn)模式,提質(zhì)增效美國實行專業(yè)化養(yǎng)殖生豬,根據(jù)發(fā)展周期差異,將其分為受孕、產(chǎn)仔、哺乳、育肥4個階段[2]。專業(yè)化分工后的養(yǎng)豬場飼料系數(shù)是分工前的 1.65 倍,人工效率是分工前的4倍,總生產(chǎn)成本降低37%。2000—2014年,美國的平均產(chǎn)仔育肥率由8.85%增加到1004%,增幅為13.45%,中小型規(guī)模化養(yǎng)豬場、大型規(guī)模化養(yǎng)豬場的產(chǎn)仔育肥率分別增加到9.50%、10.52%,在飼料喂養(yǎng)、人工管理、生產(chǎn)成本等方面實現(xiàn)了低成本、低消耗、高效率。

1.1.3全自動生產(chǎn)性能測定系統(tǒng),實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展全自動生產(chǎn)性能測定系統(tǒng),由美國奧斯本工業(yè)公司利用RFID電子耳牌辨認技術(shù)初次提出,主要任務是從一個群體中識別出個體,并進行測定和記錄,育種工作者通過獲得的數(shù)據(jù),對不同生長階段的生豬進行對比分析[3]。與傳統(tǒng)的人工定期測定相比,擁有誤差較低、對生豬影響小、獲得數(shù)據(jù)全面、接近實際水平、反映問題真實等優(yōu)勢。

1.1.4合同制的交易方式,降低交易風險美國的合同制交易方式是由Murphy Farms于20世紀60年代提出,主要包括2種類型,即生成合同和預定協(xié)議。首先由作為風險承擔著的生豬所有者制定合同,按照預定協(xié)議為生豬經(jīng)營者提供種豬、飼料、藥物等,然后由作為風險規(guī)避者的生豬經(jīng)營者執(zhí)行合同,按照固定價格向生豬所有者提供勞動力和豬場設(shè)備,從而降低風險,提高效率,實現(xiàn)雙贏。

1.1.5頒布《新凈化水法案》,加強環(huán)境保護力度美國為了治理生豬養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染問題,2003年頒布實施《新凈化水法案》。該法案要求:生豬養(yǎng)殖場應該建立肥料監(jiān)管計劃,存儲及處理安置要符合規(guī)定,如規(guī)定專門處置肥料的土地等。從法律上嚴格整治污染問題,并將污染源用直觀、具體的形式展示給生豬養(yǎng)殖戶,加強環(huán)保力度。

1.2德國的生豬養(yǎng)殖現(xiàn)狀

1.2.1家庭與工廠、適度規(guī)模與大規(guī)模相結(jié)合以家庭為單位的適度規(guī)模化生產(chǎn)與以工廠為單位的大規(guī)模養(yǎng)殖相結(jié)合,其中適度規(guī)模化養(yǎng)殖規(guī)模為1 000~1 200頭,大規(guī)模養(yǎng)殖規(guī)模為5 000~10 000頭,同時受到規(guī)模效應的影響,生豬養(yǎng)殖場總數(shù)在不斷減少[4],2000—2014年,德國生豬養(yǎng)殖場的總數(shù)由14.1萬家減少到2.6萬家,降幅為82%,規(guī)模化程度不斷加強。

1.2.2以州為單位,養(yǎng)殖專業(yè)化分工與協(xié)作以州為單位的專業(yè)化生產(chǎn)及分工協(xié)作明確,生豬生產(chǎn)體系結(jié)構(gòu)分層清晰,基本涵蓋種豬養(yǎng)殖、商品豬養(yǎng)殖等不同階段,保證資源利用最大化。飼料喂養(yǎng)、生豬生長狀態(tài)、污染物清理等環(huán)節(jié)均采用機械自動化與網(wǎng)絡(luò)化相結(jié)合的先進管理模式,提高效率,增加效益,降低風險。

1.2.3完善疫病防控體系,加強環(huán)保管制德國生豬養(yǎng)殖場的疫病防控體系較為完善,政府組織機構(gòu)通過采取監(jiān)管措施,加強監(jiān)管力度,并不斷完善。宏觀層面,構(gòu)建防控系統(tǒng)諸如報告制度、應急規(guī)劃、生豬糞便處理、嚴格消毒程序、監(jiān)測方案等;微觀層面,從法律角度明確豬肉生產(chǎn)鏈、銷售鏈的具體內(nèi)容,保證食品安全、提高豬肉質(zhì)量。

1.2.4期貨交易,降低養(yǎng)殖風險德國生豬養(yǎng)殖業(yè)的期貨交易模式由歐洲期貨交易所于2009年提出,主要用于生豬期貨和仔豬期貨交易,利用生豬指數(shù)確定生豬期貨的最終交割價格,合約期限最長為1.5年[5]。采用期貨交易模式,避免由于市場價格劇烈波動帶給生豬養(yǎng)殖者的風險,充分發(fā)揮其套期保值優(yōu)勢,實現(xiàn)風險轉(zhuǎn)移。

1.3丹麥的生豬養(yǎng)殖現(xiàn)狀

1.3.1中小規(guī)模養(yǎng)殖,專業(yè)化較強丹麥生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展以中小規(guī)模養(yǎng)殖為主,生產(chǎn)經(jīng)營方式靈活,專業(yè)化程度高,擁有專門的仔豬場、育肥場等,從生豬的生產(chǎn)到銷售,均有專門的場所負責,飼養(yǎng)10 000頭生豬平均僅需要3個勞動力,2000—2014年,生豬養(yǎng)殖戶數(shù)由2.4萬戶減少為2 391戶,減少比例為90%。

1.3.2良種繁育體系科學,疫病防控監(jiān)管嚴格生豬育種科學系統(tǒng),擁有健全的良種繁育體系,種豬繁育計劃——Dan Bred促使丹麥生豬良種繁育體系進一步完善。2014年,丹麥共有35個原種核心場及157個擴繁場,共培育出將近8萬頭良種母豬[6]。生豬養(yǎng)殖防御體系完善,豬肉市場監(jiān)管嚴格,法律法規(guī)保障制度健全,嚴格禁止使用生長激素,并制定了嚴格的食品衛(wèi)生標準和管理制度,豬肉產(chǎn)品使用、營銷、物流等環(huán)節(jié)均有詳細不間斷的原始記錄[7]。

1.3.3生豬養(yǎng)殖合作社及協(xié)會促進發(fā)展生豬養(yǎng)殖合作社及協(xié)會的經(jīng)營服務促進生豬養(yǎng)殖業(yè)的健康高效發(fā)展,其中生豬養(yǎng)殖合作社組織協(xié)調(diào)諸如育種、飼養(yǎng)、防疫等環(huán)節(jié),生豬養(yǎng)殖協(xié)會由生豬養(yǎng)殖場、屠宰加工廠等組成,是促進養(yǎng)豬業(yè)與政府部門溝通的橋梁,如爭取政府制定政策、組織宣傳等,保障利益主體的合法權(quán)益。

1.3.4重視環(huán)保,使得生豬養(yǎng)殖業(yè)實現(xiàn)循環(huán)發(fā)展丹麥從生豬養(yǎng)殖的肥料還田、化肥嚴格使用、定期抽查等方面,對生豬養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染問題進行有效整治,促進生豬養(yǎng)殖業(yè)的循環(huán)可持續(xù)發(fā)展。同時,丹麥還從無害飼料研發(fā)、制定新的標準等方面,如糞便排放標準、飼料使用標準等,促進生豬養(yǎng)殖業(yè)的綠色、健康發(fā)展。

2我國生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

2.1散養(yǎng)比重大,規(guī)模化程度較低

我國生豬養(yǎng)殖的規(guī)模化進程開始時間較晚,2004年前,全國有1億多生豬養(yǎng)殖戶沒有實現(xiàn)規(guī)模化[8]。2004—2014年,年出欄在3 000頭以下的生豬養(yǎng)殖場(戶)數(shù)由10 787.98萬個降為4 951.29萬個,但在我國全部生豬養(yǎng)殖場(戶)的比重僅由100%減少為99.95%,可見生豬養(yǎng)殖散戶的比重依然很大。2004年,我國開始出現(xiàn)中小型規(guī)模化養(yǎng)豬場、大型規(guī)模化養(yǎng)豬場以及超大型規(guī)模化養(yǎng)豬場[9],至2014年,中小型和大型養(yǎng)豬場在我國全部生豬養(yǎng)殖場中所占的比例分別為 0.04%、0.01%,超大型規(guī)模化養(yǎng)豬場極少,我國生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化程度非常低。

2.2專業(yè)化水平低,生豬質(zhì)量有待提高

我國由于受到技術(shù)水平、綜合生產(chǎn)能力等因素的影響,生豬養(yǎng)殖的專業(yè)化水平較低,生豬養(yǎng)殖模式依舊以較為傳統(tǒng)的一體化養(yǎng)殖為主。2000—2014年,我國初步建立生豬良種繁育體系,豬場PSY值由10.67增加到15.92,增加比例為49%,但是能繁母豬存欄量由4 187萬頭增加到4 300萬頭,15年間僅僅增加113萬頭,增加比例為2.7%,生豬養(yǎng)殖的質(zhì)量有待優(yōu)化。

2.3環(huán)境污染問題嚴重,食品安全亟需解決

生豬養(yǎng)殖的環(huán)境保護及食品安全欠缺保障。目前,畜牧業(yè)的糞便排放總量為18億t,其中生豬糞便排泄物總量大于6億t,占30%,綜合利用率低于50%[10]。生豬養(yǎng)殖業(yè)對環(huán)境造成的污染主要為生豬糞便污染、屠宰污染以及飼養(yǎng)過程中使用添加劑等,影響較為嚴重的污染源是生豬糞便排泄物,生豬養(yǎng)殖戶不能做到及時有效處理。近幾年,我國生豬養(yǎng)殖的疫病發(fā)病率逐漸升高,種類較為繁多,如口蹄疫、豬瘟等,發(fā)病原因復雜多樣,擴散范圍廣泛,使得我國生豬產(chǎn)品的質(zhì)量安全面臨威脅。

2.4市場交易方式傳統(tǒng),龍頭企業(yè)帶動力不強

我國生豬市場的交易方式仍舊以傳統(tǒng)的直接交易方式為主,生豬養(yǎng)殖戶將生豬現(xiàn)場銷售給收購者,由收購者進行銷售,或者養(yǎng)殖戶與消費者之間通過專業(yè)豬販中介進行交易[11]。2014年,我國生豬屠宰總量為23 653.3萬t,同比增長1.45%,而排名前3位的肉類加工企業(yè)依次為雨潤、雙匯、新希望,其生豬屠宰量分別為1 380萬t、1 330萬t、850萬t,分別占全國生豬屠宰總量的5.83%、5.62%、3.59%,這3家生豬生產(chǎn)龍頭企業(yè)屠宰總量共3 560萬t,占我國生豬屠宰總量的15.04%,說明我國目前市場上的生豬屠宰工作依然由散戶提供,集中程度較弱,龍頭企業(yè)對生豬市場的貢獻作用不足,沒有充分發(fā)揮其帶動作用。

3國內(nèi)外生豬養(yǎng)殖業(yè)對比

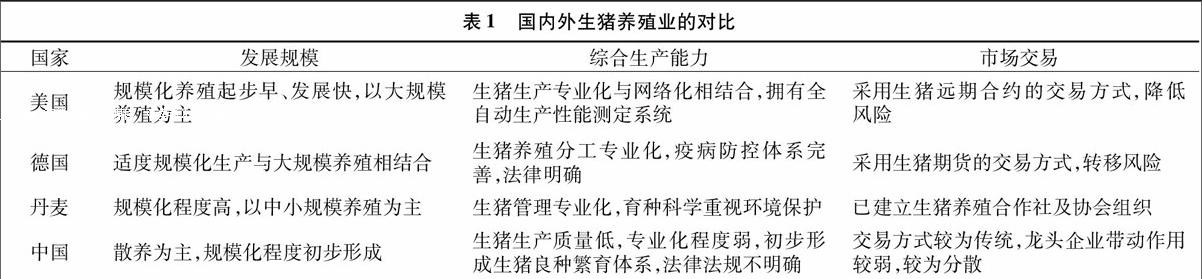

通過對國內(nèi)外生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的對比分析,發(fā)現(xiàn)我國與國外的差別主要體現(xiàn)在生豬養(yǎng)殖規(guī)模、綜合生產(chǎn)能力以及市場交易(表1)。

3.1發(fā)展規(guī)模

美國通過按養(yǎng)殖場面積給予補貼等政策縮減散戶數(shù)量,進行諸如喂養(yǎng)設(shè)備改進等技術(shù)創(chuàng)新以提升豬場生產(chǎn)經(jīng)營效率,促進規(guī)模化養(yǎng)豬場的發(fā)展[12]。德國生豬養(yǎng)殖主要呈現(xiàn)以家庭農(nóng)場為單位的適度規(guī)模化生產(chǎn)與以工廠為單位的大規(guī)模養(yǎng)殖相結(jié)合,取得規(guī)模效益。丹麥采用較為靈活、成本較低的中小規(guī)模化養(yǎng)豬場,便于政府集中管理。而我國生豬養(yǎng)殖的規(guī)模化進程起步晚,以散戶養(yǎng)殖為主。

3.2專業(yè)化程度

國外生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展擁有先進的專業(yè)化生產(chǎn)水平,生豬養(yǎng)殖戶及政府采用專業(yè)化分工與協(xié)作以及機械化與網(wǎng)絡(luò)化相結(jié)合的養(yǎng)殖模式。美國依據(jù)生豬生長周期進行專業(yè)化養(yǎng)殖,提高平均產(chǎn)仔育肥率及生產(chǎn)效率,降低養(yǎng)殖成本。德國采用專業(yè)化的分層生豬養(yǎng)殖體系,促進有限的資源得到充分高效的利用,增收避險。丹麥利用有限的人工勞動力在生豬養(yǎng)殖產(chǎn)銷一體化的基礎(chǔ)上進行專業(yè)化生產(chǎn),提高了人均勞動效率。而我國對于生豬養(yǎng)殖業(yè)的專業(yè)化水平較低,良種繁育體系有待完善。

3.3環(huán)境保護

國外生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展善于運用法律手段,明確相關(guān)主體的責任和義務,從法律層面規(guī)定食品安全、環(huán)境保護等內(nèi)容的實施細則,促進生豬養(yǎng)殖業(yè)的循環(huán)發(fā)展。美國通過制定《新凈水法案》嚴格控制生豬養(yǎng)殖業(yè)的污水排放及治理,德國規(guī)定未經(jīng)處理的生豬糞便不得排入地下水源及飲用水區(qū)域,丹麥從飼料研發(fā)、糞便排放等方面嚴格進行監(jiān)督檢查。而我國生豬養(yǎng)殖場對環(huán)境的污染嚴重,法律體系不完善,多為從農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)等角度規(guī)定,行為主體的職責和義務較為模糊。

3.4市場交易

國外生豬養(yǎng)殖業(yè)在市場交易方面均采用新型交易方式,如美國的合同制交易、德國的期貨合約、丹麥的合作社及協(xié)會等,降低生豬養(yǎng)殖戶、生豬產(chǎn)品消費者等利益主體面臨的市場、自然災害等風險。而我國在生豬市場上的交易方式多為傳統(tǒng)的現(xiàn)場交易以及中介交易方式,職業(yè)豬販是溝通生豬養(yǎng)殖戶與購買者之間的橋梁,從而會利用信息不對稱的優(yōu)勢,增加生豬購買者和消費者的風險,降低他們的收益。

4國外生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展對我國的啟示

4.1發(fā)揮散戶養(yǎng)殖潛力優(yōu)勢,進行標準化規(guī)模養(yǎng)殖

我國的生豬養(yǎng)殖業(yè)中散戶比重大,規(guī)模化潛力優(yōu)勢明顯。因此,我國應該通過財政補貼、政策支持等方式降低散戶養(yǎng)殖成本,建立并實施標準化養(yǎng)殖扶持項目,優(yōu)化激勵政策,支持生豬養(yǎng)殖場的基礎(chǔ)設(shè)施改建,提高養(yǎng)殖水平及生產(chǎn)效率。同時制定并完善規(guī)模化養(yǎng)殖標準,積極引導散戶對生豬養(yǎng)殖場進行精細化管理,促使散戶提高規(guī)模化養(yǎng)殖水平。

4.2進行生產(chǎn)專業(yè)化,提高生豬質(zhì)量

專業(yè)化的生豬養(yǎng)殖不僅可以節(jié)約成本、提高效率,還可以提高生豬的質(zhì)量。因此,我國應該支持并鼓勵生豬養(yǎng)殖企業(yè)加強對專業(yè)化生豬養(yǎng)殖的重視,完善專業(yè)化的種豬育種場、生產(chǎn)性能測定中心、市場銷售平臺、飼料采購渠道、疫病防控體系等設(shè)施,加大資金、技術(shù)投入力度,構(gòu)建成熟的生豬產(chǎn)品評估體系及銷售平臺,加強監(jiān)管力度,實現(xiàn)生豬養(yǎng)殖專業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展。

4.3提高生豬廢棄物的綜合利用率,優(yōu)化生豬疫病防控體系

我國生豬養(yǎng)殖業(yè)的環(huán)境污染源中廢棄物的污染較為明顯,如果得不到及時處理,會對生豬產(chǎn)生疫病等不利影響,而且這部分廢棄物還具有資源價值。因此,我國應該提倡有機肥生產(chǎn)、政企合作模式應用,同時應采取政策補貼、優(yōu)化生豬養(yǎng)殖區(qū)域布局等措施,提高生豬養(yǎng)殖廢棄物綜合利用率,以及病豬死豬無害化處理率,從而優(yōu)化生豬疫病防控體系。

4.4加強立法監(jiān)管,完善生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全保障體系

生豬產(chǎn)品的質(zhì)量安全逐漸引起社會關(guān)注,而我國關(guān)于這方面的法律監(jiān)管體系還不完善。因此,我國應該加強立法,堅持生產(chǎn)與管理相結(jié)合,構(gòu)建生豬生產(chǎn)、養(yǎng)殖、銷售等各個環(huán)節(jié)有機結(jié)合的質(zhì)量安全監(jiān)管平臺及全產(chǎn)業(yè)鏈信息管理體系,提高執(zhí)法效率,建立大數(shù)據(jù)庫信息平臺。同時應對飼料、獸藥的使用及推廣進行嚴格管理,建立規(guī)范使用標準及法律法規(guī),不斷提高生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。

4.5創(chuàng)新生豬市場交易方式,進行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營及一體化經(jīng)營

我國生豬市場交易方式與國外相比較為傳統(tǒng),風險較大,龍頭企業(yè)的帶動力不強。因此,我國應該加大對新型生豬養(yǎng)殖主體的培育力度及扶持力度,鼓勵龍頭企業(yè)建立養(yǎng)殖基地,采用合同制的訂單交易模式,進行以龍頭企業(yè)為主導、農(nóng)民合作社協(xié)助及政府保障的一體化生產(chǎn),在交易的過程中應針對不同的情況采用合同制和期貨制相結(jié)合的交易方式,如針對生豬產(chǎn)品的銷售可以采用期貨制,由消費者與生豬養(yǎng)殖戶之間簽訂期貨合約,以需定產(chǎn),降低風險。

參考文獻:

[1]陳佳. 養(yǎng)豬人必讀:這篇文章把美國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)說透了[N/OL]. (2016-06-20)[2016-10-15]. http://www.chinabreed.com/pig/develop/2016/06/20160630705682.shtml.

[2]李冉,陳潔. 美國生豬養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)狀、特點及發(fā)展經(jīng)驗[J]. 世界農(nóng)業(yè),2013(5):13-17,26.

[3]方逵,王娟. 關(guān)于國外生豬養(yǎng)殖信息化模式探究[J]. 豬業(yè)科學,2009,26(5):18-21.

[4]趙黎. 德國生豬產(chǎn)業(yè)組織體系:多元化的發(fā)展模式[J]. 中國農(nóng)村經(jīng)濟,2016(4):81-90.

[5]倪德斌,王志剛,王楚端,等. 德國養(yǎng)豬業(yè)考察報告[J]. 養(yǎng)殖與飼料,2013(10):1-7.

[6]何偉志. 赴丹麥,瑞典畜牧業(yè)考察報告[J]. 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與管理,2011(6):55-61.

[7]黃偉忠. 丹麥生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展與質(zhì)量安全監(jiān)管[J]. 中國畜牧業(yè),2014(16):55-58.

[8]許彪. 我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化演變模式研究[J]. 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題,2015(2):21-26.

[9]廖科. 規(guī)模化養(yǎng)豬場的品種選育與改良[J]. 產(chǎn)業(yè)與科技論壇,2014(12):73-74.

[10]孟祥海. 中國畜牧業(yè)環(huán)境污染防治問題研究[D]. 武漢:華中農(nóng)業(yè)大學,2014.

[11]傅琳琳,黃祖輝,徐旭初. 生豬產(chǎn)業(yè)組織體系,交易關(guān)系與治理機制[J]. 中國畜牧雜志,2016(16):1-9.

[12]賈新剛. 中美生豬國際競爭力比較研究[D]. 成都:西南財經(jīng)大學,2014.