體重指數對慢阻肺患者開胸術后恢復的影響

孫延輝

【摘要】 目的 探討體重指數對慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺)開胸手術預后的影響。方法 90例慢阻肺因肺減容開胸手術后患者, 按照體重指數分為正常組(體重指數18.50~24.99 kg/m2)和偏瘦組(體重指數<18.50 kg/m2), 每組45例。兩組均給予吸氧、抗感染及化痰劑等治療, 并給予營養支持。對比兩組患者的各項臨床指標和預后效果。結果 正常組患者的首次下床活動時間、首次進食時間、首次排氣時間和住院時間均優于偏瘦組(P<0.05)。正常組患者合并呼吸衰竭發生率為4.44%、并發癥發生率為8.89%、死亡率為2.22%, 均顯著低于偏瘦組患者的20.00%、31.11%、13.33% (P<0.05)。結論 慢阻肺開胸手術后患者體重指數是其中較為重要的影響因素, 保持患者正常體重能夠有效改善患者的臨床指標和預后效果。

【關鍵詞】 體重指數;慢性阻塞性肺疾病;預后

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.31.048

慢阻肺是一種較為常見的慢性呼吸道疾病, 該疾病氣流受限不完全可逆, 且患者的病情呈進行性發展, 該疾病主要與異常炎癥和肺部存在有害顆粒和氣體有關, 會對患者的正常生活和工作造成較為嚴重的影響, 因此對于慢阻肺患者需及時采取有效的治療措施, 若未及時采取治療, 患者病情加劇, 可能需要采取開胸術進行治療[1]。而對于慢阻肺開胸手術后的患者, 如何對患者的相關風險因素進行評估, 以改善患者的預后, 逐漸成為了臨床醫師們關注的重點[2]。據相關研究顯示, 慢阻肺開胸手術后患者的體重指數與術后出現的不良事件有關, 本文對此進行了相關探討, 分析體重指數對開胸手術患者預后的影響, 具體報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2012年12月~2015年2月本院90例慢阻肺因肺減容開胸手術后患者進行研究, 按照體重指數分為正常組(體重指數18.50~24.99 kg/m2)和偏瘦組(體重指數<18.50 kg/m2), 每組45例。偏瘦組男26例, 女19例, 年齡39~81歲, 平均年齡(60.17±7.15)歲;病程最短1年, 最長25年, 平均病程(13.27±4.16)年;肺功能分級:Ⅱ級患者16例, Ⅲ級患者13例, Ⅳ級患者16例;有吸煙史患者32例, 無吸煙史患者13例。正常組男25例, 女20例, 年齡40~81歲, 平均年齡(60.86±7.91)歲;病程最短2年, 最長25年, 平均病程(13.86±4.79)年;肺功能分級:Ⅱ級患者17例, Ⅲ級患者14例, Ⅳ級患者14例;有吸煙史患者33例, 無吸煙史患者12例。兩患者性別、年齡、病程、肺功能分級和是否有吸煙史等一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 兩組均根據病情的具體情況, 采取開胸手術進行治療, 經過治療后根據患者的體重指數分析其預后狀況。對正常組和偏瘦組患者的身高和體重進行測量, 體重指數=體重(kg)/身高(m2), 當患者的體重指數為18.50~24.99 kg/m2時, 視其為正常體重, 當體重指數<18.50 kg/m2時, 視其為低體重。兩組患者均給予吸氧、抗感染及化痰劑等治療, 并給予患者合理的營養支持。

1. 3 觀察指標 對比兩組患者的各項臨床指標(首次下床活動時間、首次進食時間、首次排氣時間和住院時間)和預后效果(合并呼吸衰竭發生率、并發癥發生率和死亡率)。

1. 4 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

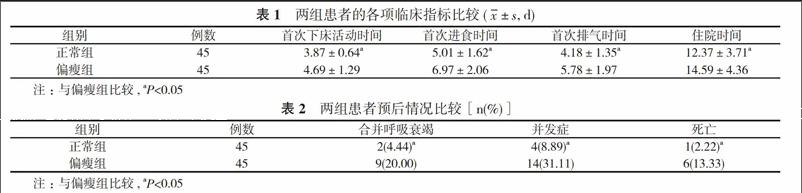

2. 1 兩組患者的各項臨床指標比較 正常組患者的首次下床活動時間、首次進食時間、首次排氣時間和住院時間均優于偏瘦組(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組患者預后情況比較 正常組患者合并呼吸衰竭發生率為4.44%、并發癥發生率為8.89%、死亡率為2.22%, 均顯著低于偏瘦組患者的20.00%、31.11%、13.33% (P<0.05)。見表2。

3 討論

慢阻肺是一種不完全可逆的氣流受限慢性肺部疾病, 經研究發現主要與異常炎癥和肺部存在有害顆粒和氣體有關, 慢阻肺的患病率和死亡率較高, 而且隨著近年來我國人口老齡化加劇以及空氣污染的日益嚴重, 導致慢阻肺的發病率呈逐年上升趨勢[3]。據相關統計, 目前全球有幾百萬人口死于慢阻肺, 由于慢阻肺患者隨著病情的發展, 其肺部損害程度會日益加深, 當出現明顯的臨床癥狀后, 患者的病情往往已至不可逆的狀態, 難以治療[4]。慢阻肺患者的病情在進展過程中存在多種危險因素, 如反復急性加重, 會明顯導致患者肺功能惡化, 增加患者的死亡風險。隨著臨床醫學對慢阻肺的研究深入, 人們發現對慢阻肺患者病理造成改變的因素不僅僅局限于肺部, 還包括患者的體重下降、營養不良等, 慢阻肺患者一旦體重指數減低, 將明顯增加急性加重患者的住院率, 慢阻肺患者極易出現營養不良的現象, 因為營養不良現象的普遍, 導致慢阻肺患者的體重減輕現象明顯, 這一系列的肺外效應會嚴重限制患者的活動能力, 降低患者的生活質量, 導致其預后效果差[5]。

營養不良是慢阻肺患者的肺外效應之一, 大部分慢阻肺患者在自然病程中伴有不同程度的不良影響, 目前其確切的發病機制尚不清楚, 經過大量的臨床研究顯示, 可能與以下因素有關:①慢阻肺患者的咀嚼和吞咽工作會導致呼吸困難加重, 從而引發患者活動受限, 患者不能以正確的姿勢進食, 導致患者的食欲和營養物質的攝入量降低。②慢阻肺患者由于氣道阻力增加, 導致呼吸功和氧耗量明顯增加, 患者呼吸負荷加重, 因此能量消耗相應地增加。③由于患者感染、細菌毒素、缺氧、焦慮等會引起機體內分泌紊亂, 使之處于高代謝狀態[6]。④慢阻肺患者會出現長期通氣不足的現象, 從而引發心功能不全和消化道淤血, 而且茶堿類藥物、廣譜抗生素會引發患者菌群失調, 消化功能出現障礙。因此在臨床中, 對于慢阻肺開胸術后體重指數偏低的患者, 應加強對其營養支持, 對患者的食物供應應保證較高的蛋白質含量, 同時注意營養均衡搭配, 在最短時間內使患者的體重指數回歸正常, 對慢阻肺患者開胸術后的恢復具有良好的推動作用[7]。

本次研究中, 正常組患者的首次下床活動時間、首次進食時間、首次排氣時間和住院時間分別為(3.87±0.64)、(5.01±1.62)、(4.18±1.35)、(12.37±3.71)d, 偏瘦組患者的首次下床活動時間、首次進食時間、首次排氣時間和住院時間分別為(4.69±1.29)、(6.97±2.06)、(5.78±1.97)、(14.59±4.36)d;正常組患者的數據均優于偏瘦組患者(P<0.05);正常組患者合并呼吸衰竭發生率、并發癥發生率和死亡率均低于偏瘦組患者(P<0.05)。

綜上所述, 體重指數是影響慢阻肺患者術后預后效果的重要危險因素, 因此給予慢阻肺開胸術后患者營養支持, 增加體重指數具有非常重要的意義, 值得臨床注意并借鑒。

參考文獻

[1] 周紅艷.體重指數對慢性阻塞性肺疾病急性加重病情及預后的影響.內蒙古中醫藥, 2013, 32(6):52.

[2] 馬真, 卓宋明, 周路球, 等.體重指數與慢性阻塞性肺疾病的相關性研究.現代預防醫學, 2011, 38(12):2417-2418.

[3] 李艷.低體重指數對慢性阻塞性肺疾病預后的影響.臨床肺科雜志, 2012, 17(3):541-542.

[4] 葉琳.老年慢阻肺合并骨質疏松患者易患因素調查.中國老年保健醫學, 2014, 12(6):66-67.

[5] 王嶸, 和曉華, 楊眉.慢阻肺合并呼吸衰竭患者實施營養支持治療的應用價值.中國傷殘醫學, 2014, 22(24):131-132.

[6] 張瑩, 李麗芳, 曹圣華.營養支持對提高慢阻肺急性加重期免疫力及肺功能的影響.中國繼續醫學教育, 2015, 7(4):46-47.

[7] 莫建明, 尹慧, 宋衛東.營養不良對慢性阻塞性肺疾病急性加重住院患者的影響分析.臨床肺科雜志, 2015, 20(3):484-486.

[收稿日期:2016-06-07]