“互聯網+農村電商”推動湖南省永州市經濟發展探究

王守文 何佑銘

摘 要:在《中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決定》中,明確提出要“加大互聯網+扶貧的力度”,充分發揮互聯網先導力量和驅動作用,凝聚全社會力量,推進精準扶貧,讓互聯網成果惠及全國人民。本文以湖南省永州市11個縣區精準扶貧工作數據為基礎,運用調查法、文獻研究法對“互聯網+農村電商”精準扶貧模式進行研究分析。結果表明,“互聯網+農村電商”精準扶貧模式目前存在自上而下、借臺銷售兩種主要模式,為促進“互聯網+農村電商”精準扶貧工作提供了參考。政府應對貧困戶進行精準分類,加強“扶貧模式”探索,培育電商專業人才隊伍和電商龍頭品牌,健康科學實現精準扶貧。

關鍵詞:“互聯網+” 農村電商 精準扶貧

中圖分類號:F724.6 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2017)03(b)-016-04

隨著全面建設小康社會的前進步伐,深度推廣精準扶貧成為實現“中國夢”的重要路徑。在信息大時代的背景下,“互聯網+”的精準扶貧模式在農村悄然興起[1]。筆者對永州市各縣區“互聯網+農村電商”精準扶貧的情況展開系列調研,探析其中存在的問題及應對措施。

永州位于湖南省南部,瀟、湘二水匯合處,下轄零陵、冷水灘2個市轄區及雙牌、祁陽等9縣,另設有回龍圩、金洞2個管理區和鳳凰園經濟開發區。經濟總體來看,在湖南省屬于欠發達地區。2015年以來,各縣區陸續推進互聯網經濟,開展“互聯網+農村電商”模式進行精準扶貧[2]。目前有關“互聯網+農村電商”精準扶貧模式的研究較少,實地走訪調查的一手數據不多,因此有必要結合地區“互聯網+農村電商”精準扶貧實際情況進行對比研究,以便為當地精準扶貧工作科學發展提出符合地區實際的有效策略,促進“互聯網+農村電商”精準扶貧工作科學健康發展。

1 永州地區“互聯網+農村電商”精準扶貧的基本情況

1.1 “互聯網+農村電商”精準扶貧的系列措施

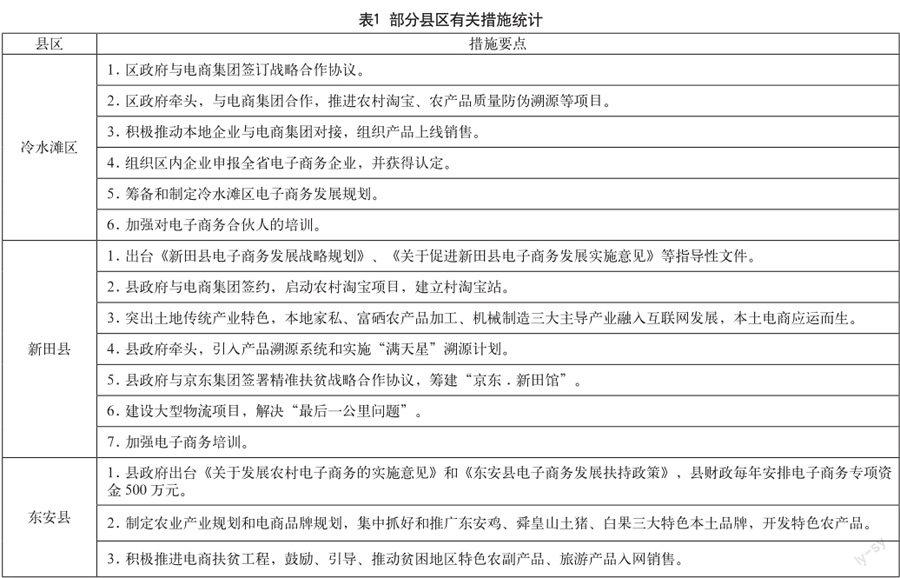

2015年,永州市委、市政府下發《關于加快電子商務發展的實施意見》[3],各縣區均迅速響應,把電子商務作為各縣區政府的重要工作進行部署。經調研,部分縣區的有關措施見表1。

1.2“互聯網+農村電商”精準扶貧的應用效果

各縣區經過一系列的措施,推行農村電商的推廣。經過1年多的發展,取得了一定的效果。

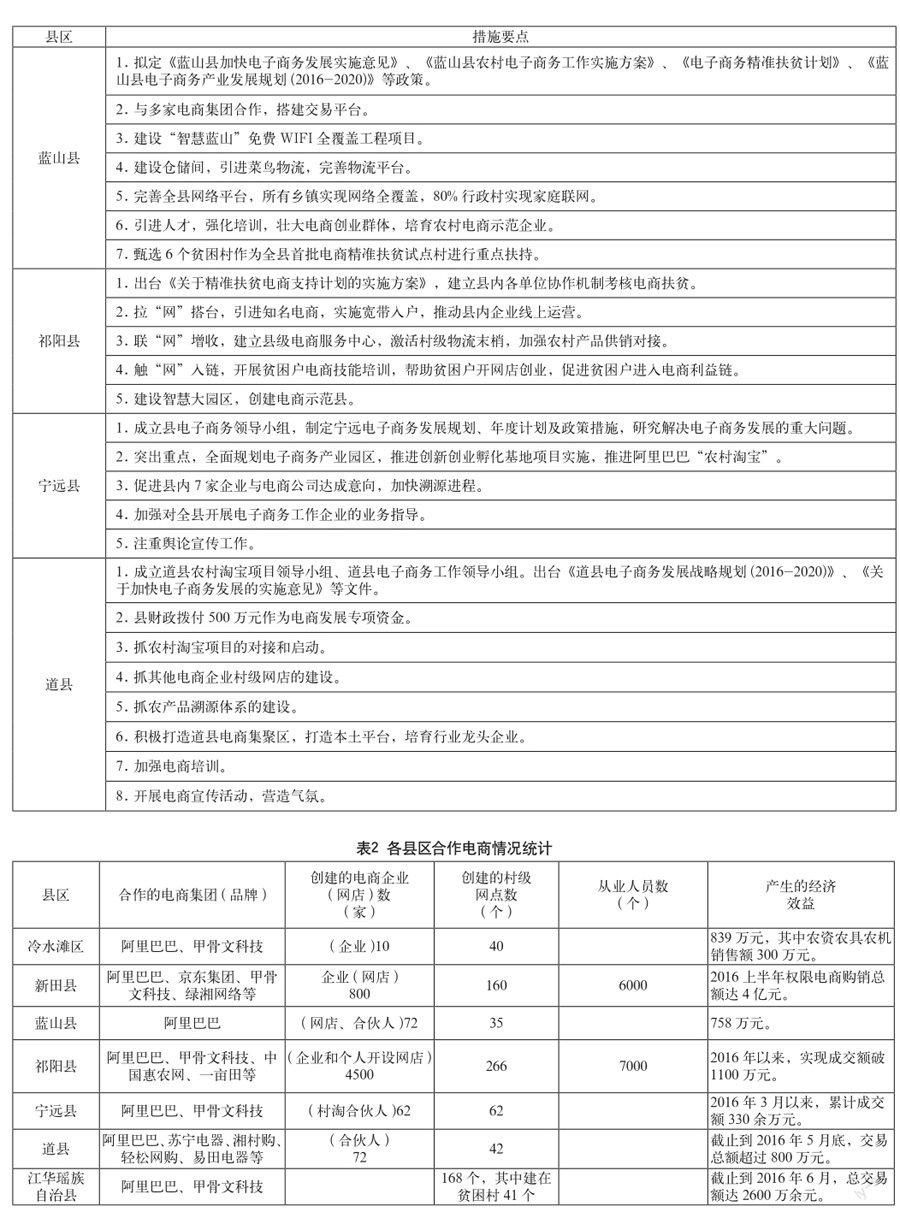

各縣區基本上都與國內知名電商集團進行了項目合作,創建了一批本土電商企業,建立了縣級、村級網點,并產生了一定的經濟效益。具體情況見表2。

1.3 “互聯網+農村電商”基本模式雛形已現

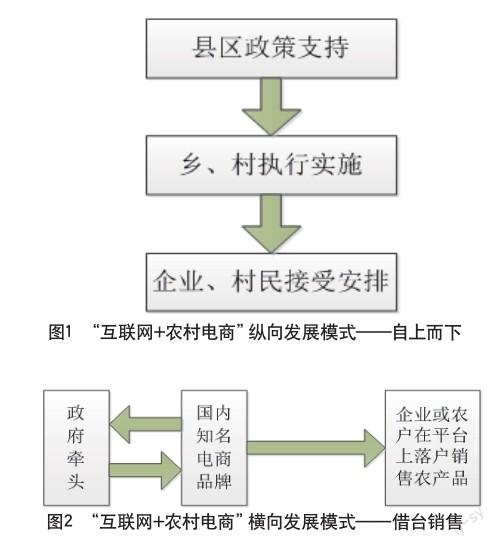

通過調研,可以發現,各縣區基本已經形成了“互聯網+農村電商”的發展模式[4](見圖1、2):由各縣區出臺政策大力支持,下轄的鄉、村執行實施,村民接受安排,依托各合作的電商集團開展農村電商銷售;企業則是抓住機遇,積極尋求電商發展途徑,比如與國內知名電商集團合作,開發線上銷售,加入溯源系統等。除了個別縣區(新田縣),有村民自發提出創建電商鎮,成立電商協會,主動開展農村電商項目外,其他縣區都是依靠政府的主導作用。

2 “互聯網+農村電商”精準扶貧實施過程中存在的問題

經調研可知,目前“互聯網+農村電商”的發展主要是一種自上而下的模式,政府的主導作用顯得尤為重要[5]。各縣區推行的措施大同小異,村民的積極性高低不一,導致發展勢頭也是有高有低。在調研過程中,筆者發現基于“互聯網+農村電商”進行精準扶貧在發展中遭遇瓶頸,出現了一些互聯網形勢下的新問題。

2.1 扶貧需求針對性不強

不同貧困戶在貧困表現、貧困根源、貧困特點和脫貧需求等方面存在區別甚至顯著區別,精準扶貧就應當針對貧困戶的具體情況提供針對性的幫扶。但從各縣區推行“互聯網+農村電商”模式的精準扶貧工作中,很少考慮不同貧困戶的實際情況,扶貧措施往往都是關注入門環節和生產環節,其實貧困戶更希望得到市場營銷方面的幫扶,把現有的產品更好地賣出去而獲得實質性的利益。

2.2 電商專業人才匱乏

目前,各縣區雖已進行了多種多項電商專業培訓,但是從現實來看,均反映出電子商務專業人才匱乏的問題。從政府人員層面來看,以藍山縣的數據為例,該縣設立了電子商務辦公室,現工作人員3人,均不是電子商務方面的專業人才,缺乏智慧物流、電商軟件的建設維護、農業信息的采集發布、農業市場行情分析反饋等相關專業人才[6]。從村民素質層面來看,更是凸顯了電商專業知識的薄弱,村民基本上對電子商務知識掌握不多,會打理網店的村民大多也并非完全貧困戶。

2.3 參與主體積極性和熱情度欠缺

如前所述,目前“互聯網+農村電商”的縱向發展模式是自上而下的,主要由政府主導;橫向是農戶依托各電商集團進行網上銷售。電商的最基礎內涵就是依靠網絡進行,需要基本的計算機知識。同時,網絡市場的信息量巨大,市場調節作用強,線下的農戶如果不掌握相關的商務知識,僅靠政府主導,沒有發揮個人的主觀能動性,最后還是很難做好電子商務。如此一來,將會導致農村電商回報與付出不對等、經營成本和風險大的系列問題,嚴重影響參與農戶的積極性和熱情度,扶貧效果自然大打折扣。

2.4 針對網絡市場營銷的措施力度不大

從調研情況來看,各縣區絕大多數針對貧困戶的幫扶措施依然是重生產輕市場。各縣區的措施中基本都有培育本土特色農產品、建設農產品基地的措施,而如何在網絡平臺上更好地突出產品特色、完善產品市場鏈、抓住產品盈利點、選擇盈利模式以及對消費群體的研究等,均很少體現。很多扶貧措施只是反復空洞強調“產品好賣,市場供不應求”[7]。

2.5 村戶盈利分配不均

“互聯網+農村電商”的橫向發展模式顯示,村戶線上銷售很多是依托大公司帶動模式,而在合作中,沒有明確貧困戶盈利機制。在調研中發現,不能明確貧困戶究竟能從哪些環節或者說哪些方面獲得多少利益來實現脫貧。可以說,多數“互聯網+農村電商”中的貧困戶成為了單純的原料供應商。

3 提高“互聯網+農村電商”精準扶貧實效

要實現精準扶貧的目標,筆者認為,首先必須在“精準”二字上下功夫。根據在各縣區的調研分析,針對存在的一些問題和項目措施,提出如下建議。

3.1 突出“精準”

3.1.1 對貧困戶進行精準分類

對不同類別的貧困戶進行分類,如有一定生產資料但無生產能力和銷售能力的可分為一類;有生產能力但無生產資料和銷售能力的可分為一類;有銷售能力但無生產資料和生產能力的可分為一類等。根據不同類的貧困戶,制定分類幫扶措施,將他們很好地分散到“互聯網+農村電商”產業鏈的各環節,保證物盡其用,實現各取所需。

3.1.2 對貧困戶進行精準分類

國家扶貧政策就是要對貧困戶進行幫扶,因此在盈利鏈中應當體現出來,并且對于貧困戶應當給予多一點的優惠。凡是“互聯網+農村電商”精準扶貧中的“公司+農戶”、大戶帶動貧困戶項目,必須強調扶貧到戶,確保其扶貧項目的性質,不能單純的當成產業發展項目來實施。明確貧困戶的盈利點和盈利模式,體現精準扶貧的特點,不能把貧困戶淪為簡單的原材料提供者[8]。

3.2 突出“扶貧”

3.2.1 對貧困戶進行精準分類

開發生產基地、擴大生產規模的最終目的是為了盈利,因此,幫扶措施的最終落腳點也必須重視市場的作用。所有的產業扶貧措施不能只有生產發展規劃,市場營銷方面的技術設計和路徑規劃也同樣重要。精準扶貧的各項措施,必定要突出市場營銷策略,幫助貧困戶走好產品銷售路徑。

3.2.2 加強“扶貧模式”探索

目前,各縣區的“互聯網+農村電商”精準扶貧的模式還很單一,可以參考其他模式,結合各縣區的實際情況,實施多種多樣的“互聯網+農村電商”銷售模式[9]。例如,“互聯網的產品眾籌”精準扶貧,即消費者通過互聯網認購一畝田或一定面積,指定農產品和質量,消費者之間可以建立聯系,共同籌集資金指定貧困戶進行打理,以此減輕貧困戶的經濟負擔;消費者認購的農產品從播種到收獲,都屬于消費者;消費者閑暇時可以隨時來到農田中親自種植、采摘,忙碌時可以請指定貧困戶代為打理,從而將虛擬的“開心農場”在現實中得到實現。

3.3 重視“電子商務”專業性

3.3.1 培育電商專業人才隊伍

信息時代最缺的是人才。各縣區要發展好電子商務,必須加強人才隊伍建設。既要引進人才,也要提升農戶自身素質。首先,應當制定優惠政策,不遺余力引進人才;其次,要加大加深電商培訓力度,提高農戶尤其是貧困戶的電商知識,培育電商專業型、應用型人才[10]。

3.3.2 培育電商龍頭品牌

每個縣區都有自己的地方特色,在網絡銷售上就是屬于自己的“賣點”。創建和發展各縣區的特色品牌,也是引導各縣區貧困戶脫貧的大方向。立足發展各縣區特色電子商務龍頭品牌,是讓當地老百姓發揮地域優勢的良好途徑,實現脫貧致富。

參考文獻

[1] 中國農村扶貧開發綱要(2011-2020)[M].北京:人民出版社, 2011.

[2] 永州市扶貧開發領導小組.永州市實施精準扶貧五年計劃(2014-2018年)[Z].永州:永州市財政局,2014.

[3] 永州市政府.永州市關于加快電子商務發展的實施意見[Z].2016.

[4] 中共中央辦公廳、國務院辦公廳.關于創新機制扎實推進農村扶貧開發工作的意見[Z].北京:國務院辦公廳,2013.

[5] 丁娟.發展農村電商助力精準扶貧[J].決策與信息,2016(11).

[6] 李玥曄,安栩潔,康彬彬.“互聯網+電商”開啟精準扶貧新模式的實踐探索[J].經貿實踐,2016(14).

[7] 陳文浩.“互聯網+精準扶貧”的實踐與探索[J].中國經貿導刊,2016(09).

[8] 李海艦,田躍新,李文杰.互聯網思維與傳統企業再造[J].中國工業經濟,2014(10).

[9] 徐子青.區域經濟聯動發展研究[D].福建師范大學,2010.

[10] 胡晶.我國企業技術創新模式選擇模型研究[D].大連理工大學,2010.