沿邊地區貿易輻射能力及其影響因素研究

方俊智

摘 要:沿邊開放視角下,本文通過分析沿邊地區貿易輻射作用機理及影響因素,選取1993年~2015年數據,分別測算沿邊地區貿易輻射度,估計其影響因素計量模型。實證結果表明,現階段沿邊地區貿易輻射能力整體較弱,局部分化明顯,輻射作用的發揮呈逐年改善趨勢;沿邊地區貿易輻射功能轉變進程中,第三產業發展和道路設施建設因素貢獻度較大,同時一定程度上要以犧牲部分第二產業發展、階段性增加道路物流成本為代價。

關鍵詞:沿邊開放 區域貿易 輻射能力 影響因素

中圖分類號:F752 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2017)09(a)-074-04

隨著“一帶一路”建設、長江經濟帶戰略的扎實推進,沿邊地區逐步由對內對外開放的“末梢”轉變為“前沿”。外貿、外資、外經作為開放經濟建設的三大支柱,是支撐沿邊地區向周邊國家和地區開放的關鍵要素。近年來,沿邊地區開放步伐不斷加快,尤其是對外貿易規模增長迅速,如何將沿邊地區建設成為輻射周邊的國際貿易支點,對于完善我國全方位開放格局、深化與周邊國家交流合作及促進沿邊區域形成新經濟增長帶具有重大意義。本文研究沿邊開放地區貿易的輻射能力,首先,建立一個沿邊地區貿易對內對外輻射的分析方法,旨在說明輻射機理,反映輻射能力;其次,建立一套影響沿邊開放地區貿易輻射能力的指標體系,通過定量分析揭示各影響因素作用程度,展現沿邊開放階段性特征。

1 文獻回顧

區域輻射理論背景下,目前文獻對于區域貿易輻射的研究集中于測度方法和影響因素方面。廖悲雨等[1]借鑒學者Márquez和Hewings的研究成果,采用一國占世界貿易的市場份額作為變量建立模型,以回歸后各變量的參數值衡量一國貿易溢出的程度。魏浩[2]和姚海華[3]基于空間統計分析方法,運用Anselin提出的局部Moran指數度量對外貿易的空間輻射效應。姜彩樓等[4]認為貿易輻射效應取決于一國的貿易條件,而貿易條件的衡量包括價格與金融層面、產業層面與要素稟賦層面。針對這三個層面分別采用產品貿易競爭力、產業內貿易及勞動供給強度指數予以刻畫。國內外學者從區位特征的視角分析區域貿易輻射影響因素,宗述[5]認為,新加坡之所以能成為國際重要的貿易中心、輻射效應較強是依靠其發達的金融業,以及完善的海運和空運樞紐。同時他們指出,影響新加坡貿易輻射能力的短期與長期穩定的主要因素為國際貿易規模和經濟增長。黃衛平等[6]的研究表明,香港作為國際重要的貿易經濟體、離岸金融中心之一,得益于運輸業、旅游業、金融業等服務產業的發展以及運輸和物流成本的下降。林鋒[7]提出,上海貿易支點作用體現在優越的區位優勢,良好的港口軟硬件條件及優惠的政策支持等方面。逯建[8]通過實證研究得出,中國內陸省份貿易輻射的帶用力主要受居民收入、財政投入、基礎設施、金融水平等因素影響。

回顧當前區域輻射理論、貿易輻射測度方法及貿易輻射影響因素的文獻,為本文下一步的理論與實證分析提供了借鑒。但與上述研究比較,本文的研究具備如下兩個顯著特征:一是相比當前研究從模型與指標角度探索貿易輻射測算方法,本文更加注重從區域貿易輻射機理出發,結合不同貿易統計屬性,建立測度的方法;二是相比現有文獻集中于分析沿海和內陸地區貿易輻射影響因素,本文以沿邊開放地區作為研究對象,在構建貿易輻射影響因素指標體系中著重突出沿邊地區特點。

2 理論分析

2.1 沿邊地區貿易輻射機理分析與測度方法

區域輻射理論將地域分為核心和邊緣兩個地區,并研究其間的相互作用。為分析沿邊地區對周邊地區的貿易輻射能力,本文將地域劃分為境內沿邊地區、境內其他地區和境外地區三部分。再根據這三個地區之間的貿易形式劃分三種相互作用的類型:第一類是境內沿邊地區將從境外地區進口的貨物轉運至境內其他地區,同時將所收到的境內其他地區生產貨物出口至境外地區;第二類是境內沿邊地區直接與境外地區進行對外貿易,不以境內其他地區發生關聯;第三類是境內其他地區將從境外地區進口的貨物轉運至境內沿邊地區,同時將所收到的境內沿邊地區生產貨物出口至境外地區。進一步分析這三類相互作用發現,第一類中的境內沿邊地區發揮了對內對外貿易連通的作用,第二類中的境內沿邊地區未表現出對境內其他地區的貿易帶動作用,第三類中的境內沿邊地區的貿易發展依靠境內其他地區驅動。為此,只有第一類的境內沿邊地區具有貿易輻射的能力

其中:ETEIi代表沿邊i地區的貿易輻射度;JYEIi代表代表沿邊i地區按經營單位所在地分貨物進出口額(按經營單位所在地分貨物進出口額指中華人民共和國關境內進出口企業報關注冊的登機地);JNEIi代表代表沿邊i地區按境內目的地和貨源地分貨物進出口額(境內目的地指進出口貨物在中華人民共和國關境內消費、使用地或最終運抵地;境內貨源地指出口貨物在中華人民共和國關境內的產地或原始發貨地)。

這兩種不同貿易屬性統計口徑之比能一定程度上反映地區的貿易溢出效應。當沿邊i地區測算的貿易輻射度值大于1,表示該沿邊地區作為支點將境外地區和境內非沿邊或除i外的其他沿邊地區進出口貿易聯系起來,代表了機理分析中的第一類型,且此數值越大,該沿邊地區貿易輻射能力越強;當沿邊i地區測算的貿易輻射度值小于1,表示該沿邊地區的對外貿易依賴于境內非沿邊或除i外的其他沿邊地區的帶動,代表了機理分析中的第三類型,且此數值越小,該沿邊地區貿易對境內其他地區的依賴度越高;當沿邊i地區測算的貿易輻射度值接近于1,表示該沿邊地區對境內非沿邊或除i外的其他沿邊地區的貿易發展無影響,代表了機理分析中的第二類型。

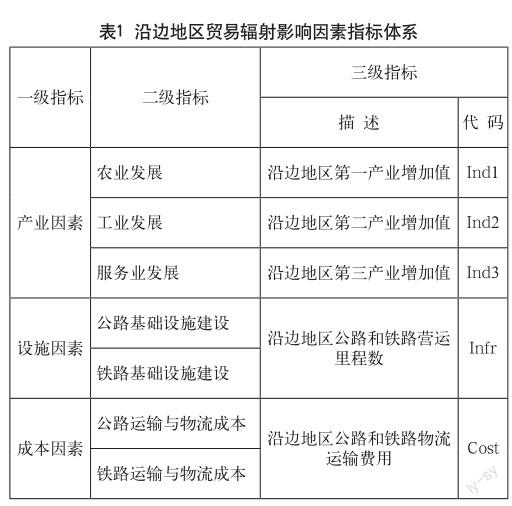

2.2 沿邊地區貿易輻射影響因素分析

本文在構建沿邊地區貿易輻射影響因素指標體系過程中,既考慮貿易輻射的共性因素,又融入沿邊特征的個性因素。首先,結合之前對區域輻射理論和貿易輻射影響因素的文獻綜述,提煉出影響沿海和內陸開放貿易輻射的共性因素。其次,考慮我國沿邊地區發展進程與開放對象特點,基于上述共性因素,加入個性因素進行調整。最終建立的指標體系見表1。

3 實證分析

3.1 沿邊地區貿易輻射程度的測算

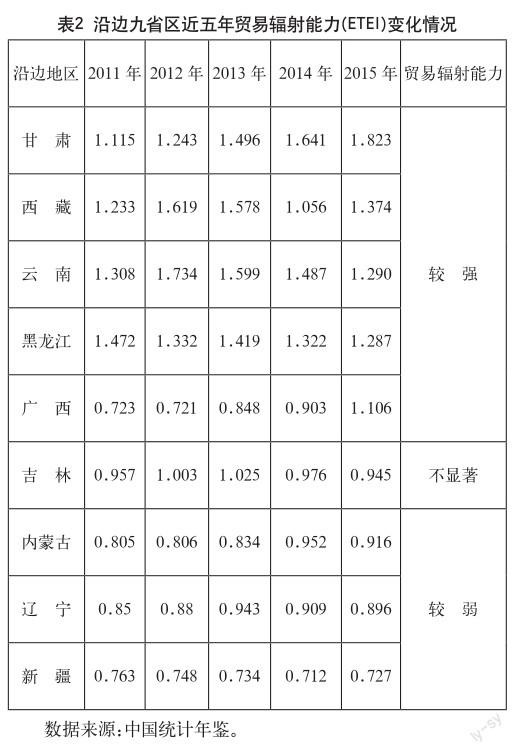

分區看(結合表2),盡管沿邊地區整體貿易輻射作用不顯著,但各沿邊省區貿易輻射能力存在差異。選取2011年~2015年沿邊九省區的ETEI值分析發現,其中五個省區貿易輻射能力較強,吉林省輻射能力不顯著,另外三個省區貿易輻射能力較弱。2015年,甘肅省貿易輻射能力最強,且其ETEI值呈現逐年上升趨勢;新疆省貿易輻射能力最弱,且其ETEI值不斷小幅下降;廣西省是近五年貿易輻射能力提升最快的一個省,ETEI值由2011年的0.723增加至2015年的1.106,相應地貿易輻射能力排名從最后一位升至第5位。

3.2 沿邊地區貿易輻射影響因素的模型分析

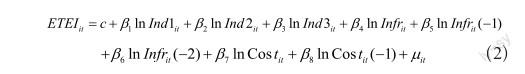

根據理論分析中建立的沿邊地區貿易輻射影響因素指標體系,建立如下面板模型:

其中:c為常數項;Infrit(-1),Infrit(-2)分別表示公路和鐵路交通基礎設施因素的一期、二期滯后項,一般交通基礎設施從建成到投入使用,成效需要幾年才能體現出,為此應選取滯后變量;Costit(-1)表示公路和鐵路運輸費用滯后一期變量,中西部地區企業費用“粘性”較強,由于沿邊地區多屬于中西部,為此引入此滯后變量;μit為隨機誤差項;β1至β8為各解釋變量的參數。回歸數據選取1993年~2015年間沿邊9個省區產業增加值、道路里程數及運輸成本指標,數據源于中國統計年鑒、中國第三產業統計年鑒等。

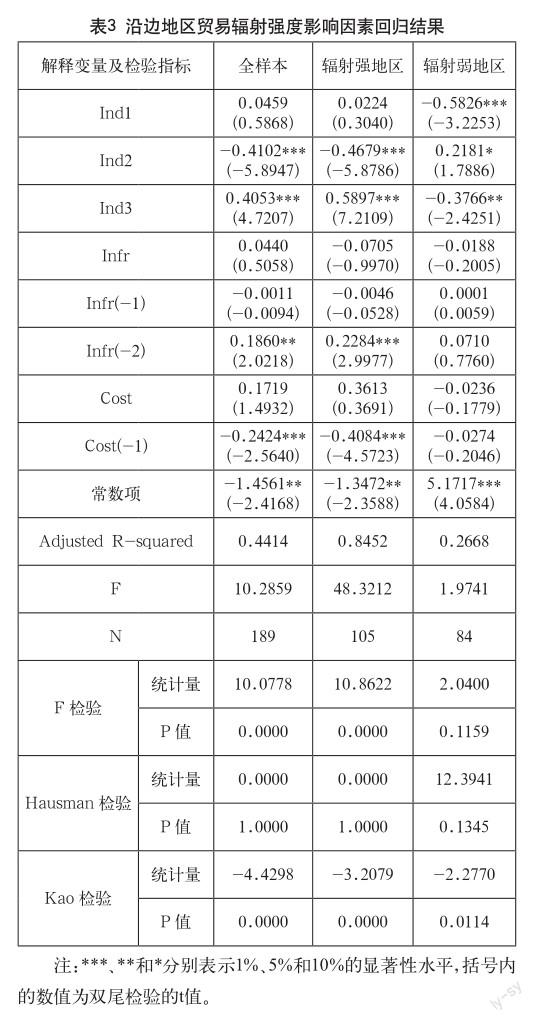

本文在對模型(2)進行估計過程中,為進一步揭示貿易輻射強度不同的省區各指標影響程度的差異,將樣本區分為三類:第一類是全樣本,包含全體沿邊省區數據;第二類是輻射強地區樣本,包含甘肅、西藏、云南、黑龍江和廣西貿易輻射能力較強的五個省區;第三類是輻射弱地區樣本,包含吉林、內蒙古、遼寧和新疆貿易輻射能力不顯著或較弱的四個省區。分別對上述三類樣本模型進行冗余固定效應檢驗(F檢驗)和關聯隨機效應檢驗(Hausman檢驗)后確定回歸模型形式,全樣本和輻射強地區樣本為個體固定效應模型,而輻射弱地區樣本為混合固定效應模型。針對不同模型進行回歸所得結果詳見表3,采用Kao方法對各模型變量進行協整檢驗,結果顯示在5%的顯著性水平下通過。

分析表3中的回歸結果,第二列全樣本估計結果顯示,沿邊地區第三產業增加值與滯后二期的公路和鐵路營運里程數指標參數顯著為正,表明第三產業的發展和道路基礎設施的完善可有效提升沿邊地區貿易輻射水平;第二產業增加值和滯后一期的公路和鐵路物流運輸費用指標參數顯著為負,表明當前第二產業的發展與物流成本的上升會抑制沿邊地區貿易輻射作用的發揮;而第一產業增加值指標參數不顯著,表3明第一產業的發展不影響貿易的輻射強度。表3第三列輻射強地區樣本估計結果進一步顯示,輻射強地區第三產業增加值與滯后二期的公路和鐵路營運里程數指標參數顯著且高于全樣本,表明這兩個因素在貿易輻射能力較高地區具有更強的驅動作用;同時,第二產業增加值和滯后一期的公路和鐵路物流運輸費用指標參數也顯著為負,表明這兩個因素在貿易輻射強地區的抑制作用仍然存在。表3第四列輻射弱地區樣本估計結果與全樣本和輻射強地區有較大差異,輻射弱地區第二產業增加值指標參數在10%的顯著性水平下顯著為正,而第一、第三產業增加值指標參數則顯著為負,公路和鐵路營運里程數和運輸費用指標參數不顯著。這表明第二產業的發展有助于這些沿邊地區維持輻射作用不顯著或較弱的狀態,而第一、第三產業的發展則傾向于扭轉這些地區的貿易輻射現狀。

進一步對比輻射強與輻射弱地區回歸結果發現,調整后的擬合優度由0.2668增加至0.8452,有較大幅度的改善,說明本文所選取的指標整體上對沿邊地區貿易輻射的影響顯著。沿邊開放下貿易輻射能力由弱轉強的過程中各因素指標的變化呈現如下幾個特征:一是第一產業發展的影響由顯著為負轉變為不顯著,反映出第一產業對沿邊地區貿易輻射的作用尚未顯現;二是第二產業發展的影響由顯著為正轉變為顯著為負,體現出在沿邊地區貿易輻射強度提升階段中,需要一定程度上部分犧牲其第二產業的發展;三是第三產業發展和道路基礎設施建設的影響由不顯著轉變為顯著為正,表明這兩項因素對于沿邊地區貿易輻射能力的發揮具有極強的帶動作用;四是道路物流運輸成本的影響由不顯著轉變為顯著為負,說明過高的物流費用不利于沿邊開放地區貿易輻射中心的建設。

4 結論與建議

4.1 結論

綜上分析得出如下幾個方面的結論:首先,從整體上分析沿邊地區第三產業的發展和交通基礎設施建設對其貿易輻射功能的發揮呈現顯著促進效應,而第二產業的發展和道路運輸成本的上升則限制了輻射水平的提升。其次,分省區看,一方面,甘肅、西藏、云南、黑龍江和廣西貿易輻射度較高,支撐這些省區貿易輻射能力增強的因素有第三產業與交通設施的建設,而第二產業與運輸成本因素的作用卻相反;另一方面,吉林、內蒙古、遼寧和新疆貿易輻射強度不顯著或較低,第二產業因素與這些省區貿易輻射較弱正相關,而第一、第三產業因素與其負相關。最后,基于變化過程分析,在沿邊地區貿易輻射能力逐步改善的進程中,以服務業為代表的第三產業建設和以公路和鐵路為代表的交通體系連通至關重要。與此同時,從區域發展角度看,貿易輻射平臺的建設一定程度上要以部分犧牲第二產業的發展,階段性增加道路物流運輸成本為代價。

4.2 對策建議

針對現階段沿邊地區貿易整體輻射度不高,產業結構和運輸成本所面臨的問題,提出下面幾點建議:一是推進產業結構優化升級。鑒于第三產業對于沿邊地區貿易輻射能力有較強帶動作用,建議提升其第三產業占比;大力改造提升沿邊地區第二產業,有針對性地適當承接附加值高的產業轉移;加強沿邊地區特色農業產業發展,發揮其對沿邊貿易輻射的作用。二是健全陸路交通設施體系。建議沿邊省區各級政府應加大陸路交通基礎設施建設的投入,盡快將重要的網絡通道疏通,將關鍵的網絡節點接通,形成有效輻射內外的沿邊地區陸路交通體系,進一步增強其貢獻力。三是促進物流運輸渠道建設。為控制沿邊地區物流運輸費用對其貿易輻射程度的負作用,沿邊地區需有選擇性、針對性地建設一些物流樞紐中心,加快物流園區建設。

參考文獻

[1] 廖悲雨,王錚,隋文娟.中國受亞洲各區域的出口貿易溢出研究[J].人文地理,2009,24(1).

[2] 魏浩.中國30個省市對外貿易的集聚效應和輻射效應研究[J].世界經濟,2010(4).

[3] 姚海華.長三角城市的貿易集聚效應與上海的貿易輻射效應研究[J].華東經濟管理,2012, 26(11).

[4] 姜彩樓,徐康寧,朱琴.中國高新區績效的時空演化及貿易溢出效應研究[J].經濟地理,2012,32(2).

[5] 宗述.國際經驗助力上海發展國際貿易樞紐[J].國際市場, 2011(6).

[6] 黃衛平,賴明明.香港與中國內地轉口貿易的利益及地位分析[J].國際經貿探索,2015(3).

[7] 林鋒.上海發展轉口貿易的相關要素分析[J].國際經濟合作, 2009(5).

[8] 逯建,施炳展.中國的內陸離海有多遠:基于各省對外貿易規模差異的研究[J].世界經濟,2014(3).