強化實驗實訓“翻轉課堂”教學模式改革促進“創新能力”提高

羅萍 呂霞付 李敏

摘 要:翻轉課堂打破了傳統教學模式,利用現有先進的信息技術,實現教學在時間、地點和方式上的突破,彌補了傳統教學模式的不足。通過分析實驗實訓課程的特點,以電子制造工藝課程為例,進行了合理的翻轉課堂教學設計,結果表明,學生的積極性和主動性得到了極大提高,學生創新能力得到增強。

關鍵詞:翻轉課堂;實驗實訓;教學模式;創新能力

中圖分類號:G642 文獻標志碼:A 文章編號:2096-000X(2017)13-0010-04

Abstract: The traditional teaching model is reformed by Flipped Classroom. By employing the advanced information technology, the limitations of traditional mode like teaching method, time and place are converted. According to the characteristics of experimental and training courses, the flipped classroom teaching method is used in electronic manufacturing process. The results indicates that enthusiasm, initiative and innovation abilities of the students have been greatly improved.

Keywords: flipped classroom; experiment and training; teaching mode; innovation ability

一、概述

《教育信息化十年發展規劃(2011-2020年)》指出,要求在信息技術與教育深度融合的基礎上,建立新型信息化教學環境,創新信息化教學與學習方式,提升個性化互動教學水平,創新人才培養模式,提高人才培養質量。隨著信息化技術的迅猛發展,計算機、互聯網、智能手機等的發展,有必要利用新技術、新理念、新模式改革傳統的教學模式,提高教學效果,提高學生的自主學習能力,培養學生研究能力和創新能力。

二、翻轉課堂概述

翻轉課堂(Flipped Classroom)是指通過借助現代教育技術手段預先錄制授課視頻來取代傳統的課堂知識講授,并在網絡上進行共享,要求學生課前自主觀看學習,然后利用課堂時間集中解決學生在觀看視頻時所產生的困惑和疑問,實現知識內化的一種教學形態[1]。也有學者認為,翻轉課堂是一項包含課堂內交互群組學習活動和課堂外基于計算機的個性化教學的教育的技術[2]。

翻轉課堂打破了傳統教學模式,利用現有先進的信息技術,實現教學在時間、地點和方式上的突破,彌補了傳統教學模式的不足。翻轉課堂具有以下特點:1.教學流程的顛覆,主要為課前知識傳授-課中知識內化-課后檢驗評價的模式; 2.師生角色轉變,教師角色從權威的知識傳授者變化為課堂的導演、學生的合作者; 3.教學內容的個性化組織,根據課前、課中和課后的反饋,及時調整和組織課程內容; 4.兼顧所有學生,實現教學在時間、地點和方式上的突破,學生可以針對各自情況自主學習,為課中的知識內化奠定基礎。

三、實驗實訓課程特點

實驗教學是大學教學的一個重要組成部分,是培養學生實踐能力、創造能力的主要手段[3]。實訓則是包括實踐與培訓。實驗實訓課程都注重運用所學知識解決實際問題的能力,其教學上與理論課程有很大不同。主要體現在以下幾個方面。

(一)教學目的不同

理論教學的目的更多是知識的傳授,而實驗課堂的目的更多的是驗證某種已經存在的原理、理論而進行的可操作的技術行為。

(二)教學方式不同

理論教學更多的是理論的分析,而實驗教學則是以學生為主,教師講解與指導為輔;學生在課堂上需要進行大量的自主設計、小組協作、動手操作、數據分析和調試完善等;同時,由于實驗實訓課程中涉及的知識點無法在實驗課程上系統的講解,對于綜合型、設計型實驗來說,則需要多門課程知識綜合運用,來完成實驗實訓課程。

四、翻轉課堂應用研究

實驗實訓課程是學生工程能力和創新能力培養的重要環節,針對實驗實訓課程特點,有必要對其教學模式進行改革,結合翻轉課堂的優點,開展實驗實訓翻轉課堂的應用研究。

下面將以電子制造工藝課程翻轉課堂的應用,分析翻轉課堂在實驗實訓教學中的設計、教學模型、資源組織及教學方式等的特殊應用。

(一)教學設計

進行翻轉課堂設計之前,首先針對課程特點進行分析,針對難點開展翻轉課堂。例如,電子制造工藝課程內容涉及印刷電路板組件(PCBA)制造工藝、其他零部件制造工藝和整機組裝工藝等。是一門與實際緊密貼合,同時又綜合多門學科的課程,包括化學、物理、電子、計算機等多個學科,對學生的設計和動手能力有一定的要求。如何在有限的時間讓學生了解到更多的知識,為后續課程奠定基礎則是電子制造工藝課程面臨的問題。由于電子制造工藝課程上述特點,同時針對該課程對學生從設計到動手實做的要求,需要對翻轉課堂從教學模型、教學方式到教學資源的組織。

(二)翻轉課堂教學模型

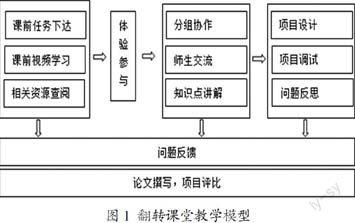

實驗實訓翻轉課堂教學模型可根據實驗性質、實驗內容、實驗目的及實驗對象等綜合確定。電子制造工藝翻轉課堂教學模型參考Jackie Gerstein的翻轉課堂教學模型的“體驗參與-概念探索-意義構建-展示應用”的環形翻轉課堂模型,該模型結構能夠極大調動學生積極性與主體性,但教師教學中的作用被弱化,因此對該模型進行完善,課程設計中注重教師的引導作用,并結合美國富蘭克林學院Robert Talbert的翻轉課堂教學系統模型,包括課前的視頻學習與練習階段,課中的測驗、問題提升與知識獲取及最后的知識反饋與評價。兩種模型結合與優化后的翻轉課堂教學模型如圖1所示。

(三)翻轉課堂教學資源組織

為保證翻轉課堂有效良好的開展,教學資源組織是其中重要的一環。包括微視頻錄制,網絡資源的查找,課程PPT,相關元器件手冊等。視頻錄制中,應注意短小精悍,知識點明晰。同時還要關注知識點之間的關聯。由于課前知識的傳授中,需要學生獨立觀看視頻,為防止學生應付了事,激發學生學習積極性,確保學生自主學習,需要對各個環節設計合理的測驗或問題清單,對教學個環節的教學情況進行統計。

實驗實訓教學的資源組織與理論教學相比, 通常還包括實驗實訓目的,實驗實訓原理,儀器設備,安全規程等。微課程資源可以利用網絡共享的課程資源,也可以自行錄制,但由于實驗實訓課程涉及的對象、設備等不同,且目前實驗實訓微課網絡資源不多,因此大部分仍需課程組教師進行組織和完成。在制作時,應注意微課程的時間長度、視覺效果等對學生的學習效果有著重要的影響[4]。電子制造工藝課程中,對于電子產品設計中需要用到的軟件,例如Protel、AltiumDesiner等的介紹及使用等,有必要錄制相應的短小視頻,學生可在課外進行自學,從而提高課堂效率。由于課程中涉及大量器件,包括電阻電容、集成芯片等,如何選擇器件,選擇合適的封裝形式,設計正確電路。而課程中涉及到的各類設備如線路板雕刻機,貼片機,飛針測試等大型設備,以及示波器、萬用表等儀器儀表有必要錄制系列視頻,配合設備使用手冊,幫助學生課前了解設備。實驗安全也是實驗實訓教學中與理論不同的一個重要環節,課前安全知識的學習題庫的建立,針對不同的學科開展安全測試。

實驗教學知識點的劃分和教學資源的準備,在實驗實訓教學翻轉課堂教學中有著極其重要的作用,由于實驗要求的不同,實驗設備的不同,實驗對象的不同,使得實驗實訓資源建設工作量大,針對性強,因此,有必要理清實驗專業知識線索、解決工程問題線索和實驗方法步驟,為實驗實訓課程翻轉教學奠定基礎。

(四)翻轉課堂教學方式

1. 課前知識傳授環節

翻轉課堂課前知識傳授包括課前任務下達,課前視頻學習,相關資料查閱等。也可利用QQ、網絡等即時了解和引導學生。學習時間自由,學習地點可以在學生自己選擇的任何地方,而知識的獲取方式更改為學生自主學習。

針對電子制造工藝,由于課時有限,內容多,因此,前期視頻的知識點需要劃分模塊,并通過電子產品設計項目-單片機開發板設計制作作為主線,將所有知識點進行關聯。知識點劃分為電子制造工藝流程-電路原理設計-PCB板設計-SMT工藝-電子產品制作-電子產品調試共六個模塊。

2. 體驗參與環節

體驗參與可以在課前及課中開展,并將單片機開發板及各種器件交與學生,演示各種示例及應用,在學生體驗過程中激發興趣,發現問題。同時認識設計中可能涉及到的各類元器件、連接件、器件封裝、PCB板及安裝布置等。

3. 課中知識內化環節

課中知識內化針對實驗實訓教學以學生為主,教師講解與指導為輔,學生在課堂上需要進行大量的自主設計、小組協作、動手操作、數據分析和調試完善的特點,該環節包括交流,答疑解惑,講解難點和提升知識點和分組協作,其中分組協作所占的時間比重大,而教師同時對學生的環節中的問題可以進行一定的啟發和指導。

針對電子制造工藝,教師根據學生在課前知識傳授環節中反饋出來的問題,采用問答-講解-討論-分組競技等方式進行組織。以單片機為例講解電子產品工藝流程的重點、難點,理清知識點之間關系,尤其重點關注電子產品設計環節,從方案設計到原理圖繪制,從元器件的選擇,封裝的選擇,到電路板的設計。教師引導學生開展學習,并解決學生設計中的各類問題,輔助學生進行知識的認識和提升。課中采取自由組隊的形式,協作開展實驗,當實驗過程中出現問題時,鼓勵學生查找資料,分析問題,努力嘗試,以及小組間的互相討論和借鑒。

4. 課后環節

課后環節,包括項目設計、項目調試、問題反思和撰寫課程論文或報告等環節。該環節根據電子產品制造工藝特點制定靈活的評價標準,多樣化的評價手段,注重教學過程,關注學生心理和積極性,多維度、多角度對學生進行及時評價。在考核內容上,課程考核涵蓋課程需要掌握的知識點,綜合考察學生的綜合運用知識能力及動手能力。

在考核方式上,考核分為課前、課中及課后全流程表現,作品及設計,答辯等環節綜合評判,激勵學生積極參與到任務的實施過程中來。

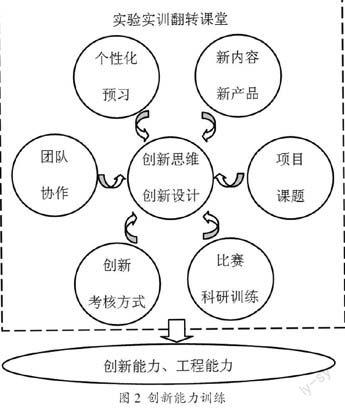

(五)貫穿翻轉課堂全過程的創新能力培養

國家教育事業發展“十三五”規劃明確指出,“構建現代教育體系,建設學習型社會,培養大批創新人才,已成為人類共同面臨的重大課題和應對諸多復雜挑戰、實現可持續發展的關鍵”。因此,作為學生創新能力培養的重要環節,實驗實訓翻轉課堂,從實驗內容、教學方式到課程考核幾個環節上,均要注重學生設計能力、創新能力的培養。創新能力培養應貫穿實驗實訓翻轉課堂全過程,如圖2所示。

1. 教學模式上的個性化培養

教學模式上,課前強化學生自主學習,以學生為主體,鼓勵個性化發展,教師作為課程的輔助角色,引導學生開展課前自學與課中交流,問題解決,激發學生深入思考,鼓勵學生課后開展創新設計。同時在課程開展過程中營造良好的氛圍,培養學生批判性思維和創新性思維。

2. 教學內容上注重創新設計

翻轉課堂教學過程中,應注意實驗實訓環節的創新能力培養設計。在教學內容上,一方面,可利用學校科研團隊已取得的成果,開發系列實驗實訓課程或開發相關實驗設備,使學生能更多接觸到專業前沿知識,了解專業發展動向。另一方面,可利用近期各類大學生競賽相關選題,進行相應實驗實訓課程內容設計,提高學生的參與興趣。也可結合目前社會上相關領域技術發展動態,開展系列實驗實訓內容設計。例如,電子制造工藝選擇電子音響、單片機開發板作為設計對象;電裝實習選擇手機、移動充電寶等來作為教學內容中的電子產品;自動化工程實訓選擇電梯開展從結構設計、電路設計到程序設計的完整流程。從課程運行效果來說取得了很好的教學效果,學生積極踴躍參與。

3. 考核方式上考慮創新點

考核方式對于翻轉課堂的學生能力培養和能力檢驗來說尤為重要,需要考慮學生共性和個性,考慮翻轉課堂與傳統課堂的差異。通過合理的考核方式設計,考慮學生從設計、制作到調試運行中的創新或獨創設計,予以鼓勵,在考核成績上單獨劃分創新點考核,以鼓勵學生創新思維,即以獨特新穎的方法解決問題的思維過程,突破常規思維的界限,以超常規或反常規的方法、視角去思考問題,提出與眾不同的解決方案,從而產生新穎的、獨到的思維成果[5]。

開展作品評比,可在實訓實驗教學中及學生創新能力培養中取得不錯的效果。課程負責老師提前發放評審標準,在評比中,學生可對小組的完整方案設計進行描述,項目中的創新點及意義進行介紹,教師在考核評分上對創新內容予以考慮,綜合作品設計合理性、先進性和學生作品實際運行調試情況進行評判。對于某些優秀的設計作品,還可以進行課程評獎,并頒發證書,從而激發學生創新設計和好勝心。

4. 課后的創新延續

實驗實訓翻轉課堂課程結束后,由于實驗實訓內容設計中,考慮了學生競賽與科研能力培養,因此,課程結束后應輔以相應的學生競賽及科研的指引。推動學生持續地、積極地參與創新學習。

從強化實驗實訓“翻轉課堂”教學模式改革的應用來看,學生學習及創新能力得到極大提高,學生反饋良好,為后續課程奠定了基礎。同時,由于鼓勵學生創新,將比賽內容引入課堂內外教學中,學生創新能力極大提高,大部分學生參與了多項比賽,參與創新創業訓練項目,并在挑戰杯、合泰杯和西門子杯等比賽中獲得多個獎項。

五、結束語

翻轉課堂通過對知識傳授和知識內化的顛倒安排,改變了傳統教學中的師生角色并對課堂時間的使用進行了重新規劃,實現了對傳統教學模式的革新[6]。將翻轉課堂教學模式應用于實驗實訓教學,利用先進信息技術,實現學生多途徑、多地點的學習,并對學生學習情況進行統計,很好地實現了教師與學生的互進和交流,教學效果得到極大提高。但同時也應注意,翻轉課堂應綜合考慮實驗實訓課程性質和課程內容,實現翻轉課堂與傳統課堂和多種教學模式相結合,切實提高課程教學質量,促進學生創新能力提高。

參考文獻:

[1]齊軍.美國“翻轉課堂”的興起、發展、模塊設計及對我國的啟示[J].比較教育研究,2015(1):21-27.

[2]Bishop J L, Verleger M A. The flipped classroom: A survey of the research[EB/OL].http://www.asee.org/file_server/papers/attachment/file/0003/3259/6219.pdf,2013-08-07.

[3]劉鳳泰.關于實驗教學改革的問題[J].實驗技術與管理,2000,17(3):6-10.

[4]張曉君,李雅琴,王浩宇,等.認知負荷理論視角下的微課程多媒體課件設計[J].現代教育技術,2014,24(2):20-25.

[5]沈海暉.研究生創新能力與創新思維培養的研究[J].江西科技師范大學學報,2014,4(2):79-82.