鄉村旅游對精準扶貧的效益研究

劉兆隆 范雪白 楊清靈 李思佳 補思琪

摘 要:本文基于構建居民幸福感和鄉村旅游精準扶貧之間關系的理論框架,將居民幸福感作為鄉村旅游精準扶貧效益的探究指標。并據此設計問卷,對國家旅游局扶貧試點村落——四川省甘孜藏族自治州柏秧坪村鄉村旅游扶貧效益展開實證研究。結果表明,在理論層面,鄉村旅游精準扶貧能夠從經濟、社會、文化、環境四個維度與居民幸福感發生理論關聯。在實證層面,從事旅游業的鄉村居民也在經濟、社會、文化、環境四個方面增加了自身的幸福體驗。最后提出從政策制定、資金投入、產業幫扶和社區參與四個層面,為鄉村居民參與旅游發展創造條件。

關鍵詞:幸福感 居民幸福感 鄉村旅游 精準扶貧

中圖分類號:F592 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2017)04(c)-029-08

1 研究準備

1.1 問卷的設計

依據理論框架、圍繞調研主題及調研需求,問卷具體分為三個部分:第一部分,柏秧坪村調研樣本基本信息(性別、年齡、民族、地理位置、貧困戶認定情況、參與旅游業與否等);第二部分,調研地旅游精準扶貧現狀、居民參與旅游情況及其主觀感受,具體包括旅游開發程度、參與旅游形式、幫扶單位了解程度、參與旅游年限等;第三部分為幸福感量表,在參考已有相關量表的基礎上,結合調研主題及文獻閱讀信息,適當修改、補充形成本次調研的辛福感量表。量表由經濟、社會、文化、環境四個維度構成。

1.2 問卷信度分析

信度分析是檢驗測量工具的穩定性、可靠性和內部一致性等的主要方法,其目的是控制和減少隨機誤差,通過估計測量誤差大小尺度來說明問卷測驗結果中測量誤差所占的比率。

在取得樣本數據之后,我們利用Excel和SPSS22.0對社會幸福感量表進行信度分析,信度的高低一般用可靠性系數,系數是廣泛應用的可靠性系數,其取值在0~1之間,值越大信度越高,問卷的內部一致性越好。通過Cronbachs Alpha對問卷量表進行一致性分析,我們可以發現,所有題項之間Cronbachs Alpha值為0.713,每一層面內各題項間Cronbachs Alpha值均大于0.7,說明問卷量表各題項間一致性高,問卷信度高。

2 調研對象與調研過程

2.1 調研對象

本研究的調研對象柏秧坪村,位于四川藏區甘孜藏族自治州,系國家級貧困村旅游扶貧試點村、鄉村旅游扶貧重點村、2017年擬摘帽貧困村。全村共轄3個小組,有217戶712人,其中彝族245人,其余為漢族及少部分藏族。2013年底建卡貧困戶62戶216人,截至2016年12月未脫貧33戶121人。柏秧坪村交通條件較為便利,距磨西鎮7.5公里,處于“環貢嘎山兩小時旅游圈。當地旅游豐富,原始狀態保持良好,有低海拔的現代海洋性冰川和古冰川遺跡廣泛分布,熱礦泉與冰峰雪山相映成趣。除此之外當地由彝、漢、藏等多民族聚居而形成的獨特民族風俗和文化也同樣引人入勝。

柏秧坪村鄉村旅游開發啟動于2013年。旅游資源開發現狀為:下轄的3個小組中,一組緊靠旅游公路,主要是以農家樂、農家溫泉洗浴為主要內容,二組和三組處于半山位置,其旅游資源并沒有開發,但是山頂由當地居民自發建設的“七號營地”客棧在各戶外論壇、旅游網站上非常有名。

2.2 調研過程

2016年10月~2017年2月,研究團隊針對本研究分3次對柏秧坪村進行了實地調研,對柏秧坪村村干部、當地居民、旅游經營者等鄉村旅游精準扶貧的參與者和有意愿的參與者等關鍵人員發放問卷。并分別在2016年12月1~3日、2017年2月15~30日共選取2名村干部、12名當地居民、10名旅游經營者進行深度半結構式訪談。上述被深度訪談對象有著不同的職業、性別、年齡與文化程度,具有較好的代表性。此外,筆者還對1名長期關注柏秧坪村鄉村旅游發展的專家與1名長期從事社會心理學的專家展開深度半結構式訪談。

從樣問卷本統計數據上來看,男女比例分別為53.66%和46.34%;樣本中多數人為青年人和中年人,未成年人占9.76%,老人占比少;在民族構成方面,雖然柏秧坪村地處甘孜藏族自治區,但是樣本中漢族比例仍約為一半,彝族占39.02%,藏族比例最少,為9.76%,柏秧坪村人口以漢族、彝族為主;隨著近年旅游業與經濟的快速發展,當地受教育程度逐漸有所改善,在樣本中,初中及以上學歷高達68.29%。樣本中家庭人口數多為六人以下,約占86%;家庭年收入大部分偏低,年收入大于10000的僅為14.63%;收入來源仍多為農牧業,其次為旅游業。由此可知,當地旅游發展仍有很大的空間,仍需政府繼續支持和鼓勵村民參與旅游業(見表1)。數據統計顯示,整個柏秧坪村人口活動區域包括山腳下、半山腰及山頂的營地。其中村民居住區域主要為半山腰,旅游開發地區主要為山腳下溫泉附近,其次是山頂營地。作為國家級貧困村,柏秧坪村貧困戶比例略約大于非貧困戶。在參與旅游業方面,近三分之二的村民未參與,說明柏秧坪村的旅游資源利用不夠充分,有進一步開發的空間。

3 數據處理與分析

問卷量表采用李克特五級量表,對量表中的“完全不同意”、“不同意”、“一般”、“同意”和“完全同意”分別賦予1~5分的分值,同時根據幸福感不同維度分別選擇題項,通過將幸福感的積極項和消極項的分值相加,分值越高證明樣本對于該題的認可度越高,所表現的對某一方面的幸福感也就越高。一般認為幸福感均值位于1.00~2.00之間時,幸福感較低;均值位于2.00~3.00之間時,幸福感一般,當均值位于3.00~4.00之間時,幸福感較高,當均值位于4.00~5.00之間時,幸福感水平很高。

3.1 甘孜藏族自治州柏秧坪村的幸福感總體特征

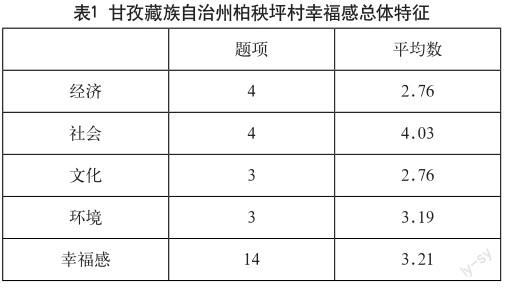

從表1中可以看出,甘孜藏族自治州柏秧坪村的總體幸福感較高(3.21),社會層面的幸福感最為強烈(4.03),高于柏秧坪村的總體幸福感;其次為環境層面的幸福感(3.19),與柏秧坪村的總體幸福感基本持平;經濟與文化層面的幸福感最低,其表現均值均為2.76。

柏秧坪村總體幸福感水平較高的原因主要為:柏秧坪村位于甘孜藏族自治州中的偏遠山區,與外界聯系較少,外來開發與影響較少,民風淳樸,對當前的生活狀況更易感到滿足;同時,隨著2016年一系列精準扶貧措施的實施,居民從各方面的生活質量得到改善,幸福感也隨之得以提升。

3.2 不同維度對比分析居民幸福感

3.2.1 是否從事旅游業對居民幸福感的影響

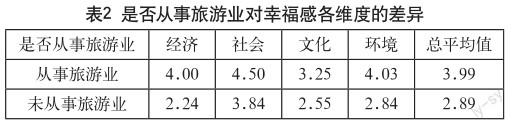

以是否從事旅游業為分析視角,對幸福感的差異進行分析,結果如表2所示。

從表2中我們可以看出,柏秧坪村的整體幸福感較高,無論是參與旅游業還是未參與旅游業均處于較高水平。但是整體而言,從事旅游業的村民的幸福感高于未從事旅游業的村民,其中從事旅游業村民幸福感的表現均值為3.99,接近于社會幸福感水平;未從事旅游業村民幸福感的表現均值為2.89。

柏秧坪村是典型的進行旅游活動的少數民族村寨,柏秧坪村參與旅游業的整體幸福感處于較高水平,一方面由于少數民族地區民風淳樸,地處偏遠山區,與外界接觸較少,對于社會的認知較為單純和簡單;另一方面,由于旅游發展所帶來的經濟和社會成果使村民幸福感得到提升。據了解,柏秧坪村位于四川藏區甘孜藏族自治州。四川藏區發展雖然相對落后,但旅游資源豐富,旅游經濟后發優勢明顯。2016年,柏秧坪實施了一系列精準扶貧措施,走上了發展民族村寨旅游的致富路徑,村民在從事旅游業的過程中得到了旅游發展所分享的經濟和社會成果,提升了整體生活質量,幸福感也就相應較高。

3.2.2 經濟層面

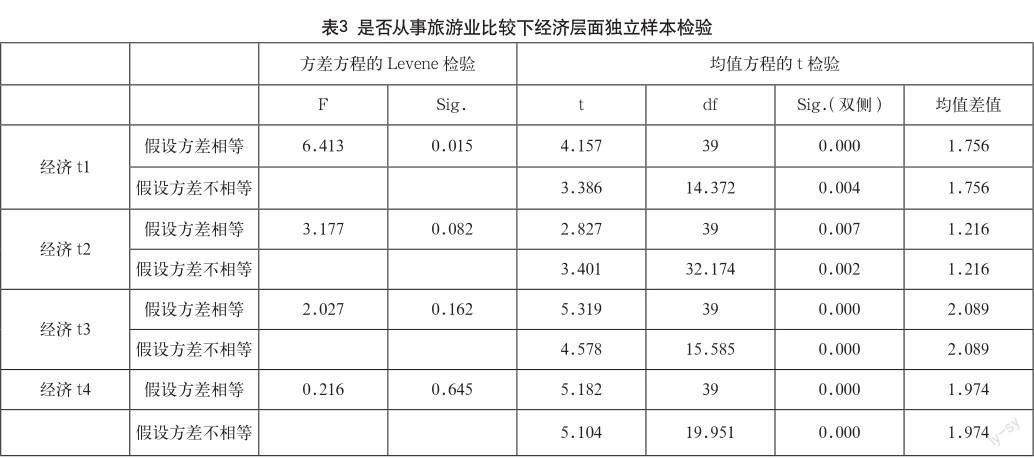

首先就平均值分析,經濟層面,4個題項下從事旅游業的居民幸福感平均值均明顯高于未從事旅游業的平均值,但同時從事旅游業的居民幸福感的標準差也偏大。

從獨立樣本T檢驗分析(見表3),針對t1題項,方差方程的Levene檢驗中Sig<0.05,兩樣本方差不齊,我們比較均值方程的t檢驗的第二行數據發現Sig<0.05,說明從事旅游業與未從事旅游業的經濟幸福感有明顯差異;針對t2、t3、t4題項,方差方程的Levene檢驗中Sig>0.05,兩樣本方差為齊性方差,我們比較均值方程的t檢驗的第一行數據發現Sig<0.05,說明從事旅游業與未從事旅游業的經濟幸福感有明顯差異。

因此對經濟維度進行獨立樣本檢驗,我們可以發現針對4個題項,是否從事旅游業幸福感均有顯著差異。

結合均值比較和獨立樣本檢驗綜合分析,總體而言,是否從事旅游業對經濟方面幸福感影響十分顯著,從事旅游業的居民經濟方面幸福感明顯高于未從事旅游業的居民。同時就標準差而言,從事旅游業的比未從事旅游業的經濟幸福感均值高,但標準差也偏大,說明從事旅游業的人對經濟幸福感的評價差異大

國家對于少數民族地區的支持力度逐年加大,旅游扶貧政策惠及了廣大的村寨旅游地的少數民族居民,通過開發當地的旅游資源和打造自己的村落,獲得了一定的經濟效益,使居民生活得到較大改善,再加之幸福感與財富仍有關聯,因此就經濟層面而言,從事旅游業的居民幸福感遠遠高于未從事旅游業的居民。而標準差偏大的結果也說明從事旅游業的人對經濟幸福感的評價差異較大,在鄉村旅游精準扶貧發展過程中存在居民之間發展不均衡的情況。

3.2.3 社會層面

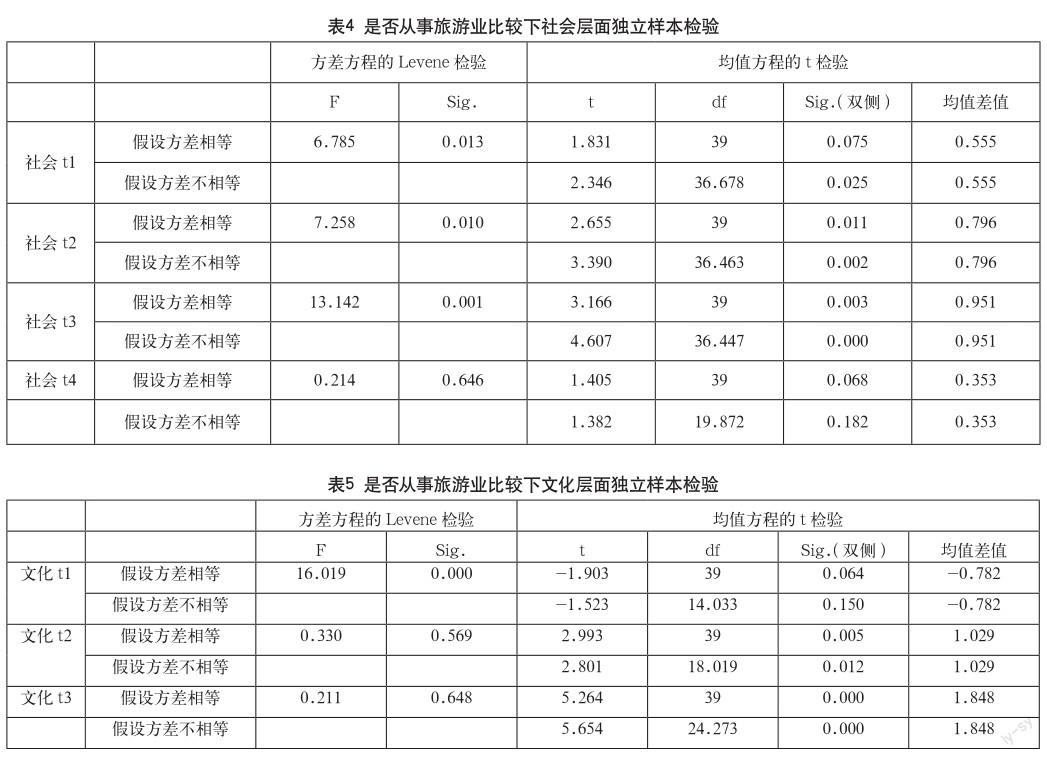

首先就平均值分析,社會層面,4個題項下從事旅游業的居民幸福感平均值均明顯高于未從事旅游業的平均值。且居民幸福感標準差均較低。

從獨立樣本T檢驗分析(見表4),針對t1、t2、t3題項,方差方程的Levene檢驗中Sig<0.05,兩樣本方差不齊,我們比較均值方程的t檢驗的第二行數據發現Sig<0.05,說明從事旅游業與未從事旅游業的社會幸福感有明顯差異;針對t4題項,方差方程的Levene檢驗中Sig>0.05,兩樣本方差為齊性方差,我們比較均值方程的t檢驗的第一行數據發現Sig>0.05,說明從事旅游業與未從事旅游業的社會幸福感無明顯差異。

因此對社會維度進行獨立樣本檢驗,我們可以發現針對4個題項中,3個題項下是否從事旅游業幸福感均有顯著差異,1個題項下是否從事旅游業幸福感無顯著差異。

結合均值比較和獨立樣本檢驗綜合分析,總體而言,是否從事旅游業對社會方面幸福感影響顯著。從事旅游業的居民社會方面幸福感明顯高于未從事旅游業的居民。居民幸福感標準差均較低說明在社會層面居民間幸福感差異很小,整體較為一致。

在社會這一維度上,筆者在總結調研結果過程中發現,不論是整體社會水平還是不同維度的社會水平都比較高。柏秧坪村由于鄉村旅游精準扶貧后,居民生活整體有所改善,對社會發展的認知提高,鄰里之間的關系日益融洽,并沒有因為旅游競爭等一系列因素產生矛盾,不減反增。柏秧坪村歷史悠久底蘊深厚,村民往往是祖祖輩輩都居住于此,具有獨特的民族情懷和民族精神,使他們在社會生活中更加團結,鄰里關系更加和睦,所以在一定程度上鄉村旅游精準扶貧提高了居民的社會幸福感。

3.2.4 文化層面

首先就平均值分析,文化層面,3個題項下2個題項從事旅游業的居民幸福感平均值高于未從事旅游業的平均值,1個題項從事旅游業的居民幸福感平均值低于未從事旅游業的平均值。而就標準差而言從事旅游業的居民幸福感標準差較高。

從獨立樣本T檢驗分析(見表5),針對t1題項,方差方程的Levene檢驗中Sig<0.05,兩樣本方差不齊,我們比較均值方程的t檢驗的第二行數據發現Sig>0.05,說明從事旅游業與未從事旅游業的文化幸福感無明顯差異;;針對t2、t3題項,方差方程的Levene檢驗中Sig>0.05,兩樣本方差為齊性方差,我們比較均值方程的t檢驗的第一行數據發現Sig<0.05,說明貧困戶與非貧困戶的文化幸福感有明顯差異。

因此對文化維度進行獨立樣本檢驗,我們可以發現針對3個題項中,2個題項下是否從事旅游業幸福感有顯著差異,1個題項下是否從事旅游業幸福感無顯著差異。

結合均值比較和獨立樣本檢驗綜合分析,總體而言,是否從事旅游業對文化方面幸福感影響一般顯著,從事旅游業的居民文化幸福感偏高。從事旅游業的居民標準差較高,說明從事旅游業的居民在文化幸福感上的差異較大。

從表5可以明顯得知,在文化這一維度上,村民幸福感較低。由于這個村落是個漢、彝、藏族聚居村落,而其旅游發展中并沒有符合文化進行深度挖掘,開發出符合當地特色的文化旅游產品,也沒有妥善處理以及文化宣傳的表面性,沒有深入村民當中等原因導致當地村民的文化幸福感整體偏低。而從事旅游業的居民幸福感較高可能是由于從事旅游業過程中一定程度上結合了當地文化,同時接納吸收了更多的外來文化。同時其較高的標準差說明從事旅游業的居民個體間文化幸福感差異較大,參差不齊,說明只有極少數人在從事旅游業過程中得到了文化層面的提升。這也反映了當地文化宣傳的片面與文化旅游發展的局限性,

首先就平均值分析、環境層面,3個題項從事旅游業的居民幸福感平均值均高于未從事旅游業的平均值。未從事旅游業的居民幸福感標準差偏大。

3.2.5 環境層面

從獨立樣本T檢驗分析(見表6),針對t1題項,方差方程的Levene檢驗中Sig<0.05,兩樣本方差不齊,我們比較均值方程的t檢驗的第二行數據發現Sig<0.05,說明從事旅游業與未從事旅游業的文化幸福感有明顯差異;;針對t2、t3題項,方差方程的Levene檢驗中Sig>0.05,兩樣本方差為齊性方差,我們比較均值方程的t檢驗的第一行數據發現Sig<0.05,說明從事旅游業與未從事旅游業的環境幸福感有明顯差異。

因此對環境維度進行獨立樣本檢驗,我們可以發現針對3個題項,是否從事旅游業幸福感均有顯著差異。

結合均值比較和獨立樣本檢驗綜合分析,總體而言,是否從事旅游業對環境方面幸福感影響十分顯著。從事旅游業的居民環境方面幸福感明顯高于未從事旅游業的居民。未從事旅游業的居民幸福感標準差偏大,說明未從事旅游業的居民環境方面幸福感差異較大。

通過文獻和資料的檢索,筆者也了解到柏秧坪村在發展旅游業的過程中,整個柏秧坪村的村民在環境這一方面的幸福感都處于較高水平。由于參與旅游業的村民通過與外界的接觸更加深刻地認識到環境本身對旅游觀光的重要性,參與旅游業的村民較未參與旅游業的村民的環保意識較高。而未從事旅游業的居民環境方面幸福感差異較大,仍需進一步進行環保普及相關工作。

3.2.6 小結

國家對于少數民族地區的支持力度逐年加大,旅游扶貧政策惠及了廣大的村寨旅游地的少數民族居民,通過開發當地的旅游資源和打造自己的村落,獲得了一定的經濟效益和社會效益,使居民生活得到較大改善,再加之幸福感與財富仍有關聯,因此就經濟層面而言,從事旅游業的居民幸福感遠遠高于未從事旅游業的居民。

3.3 是否為貧困戶對居民幸福感的影響

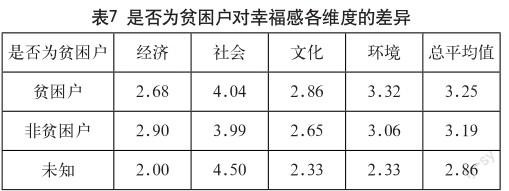

以是否為貧困戶為自變量,幸福感的各個維度為因變量進行分析,結果如表7所示。

從表7可以看出,經濟方面非貧困戶在幸福感指數上高于貧困戶,這一數據比較符合普遍認知,貧困戶雖每年有補助領取,但其本身經濟基礎較差,即使每年有現金補助,也很難憑此在經濟方面取得較高幸福感。而經濟也是貧困戶在此次調查中所獲幸福感最低的維度。

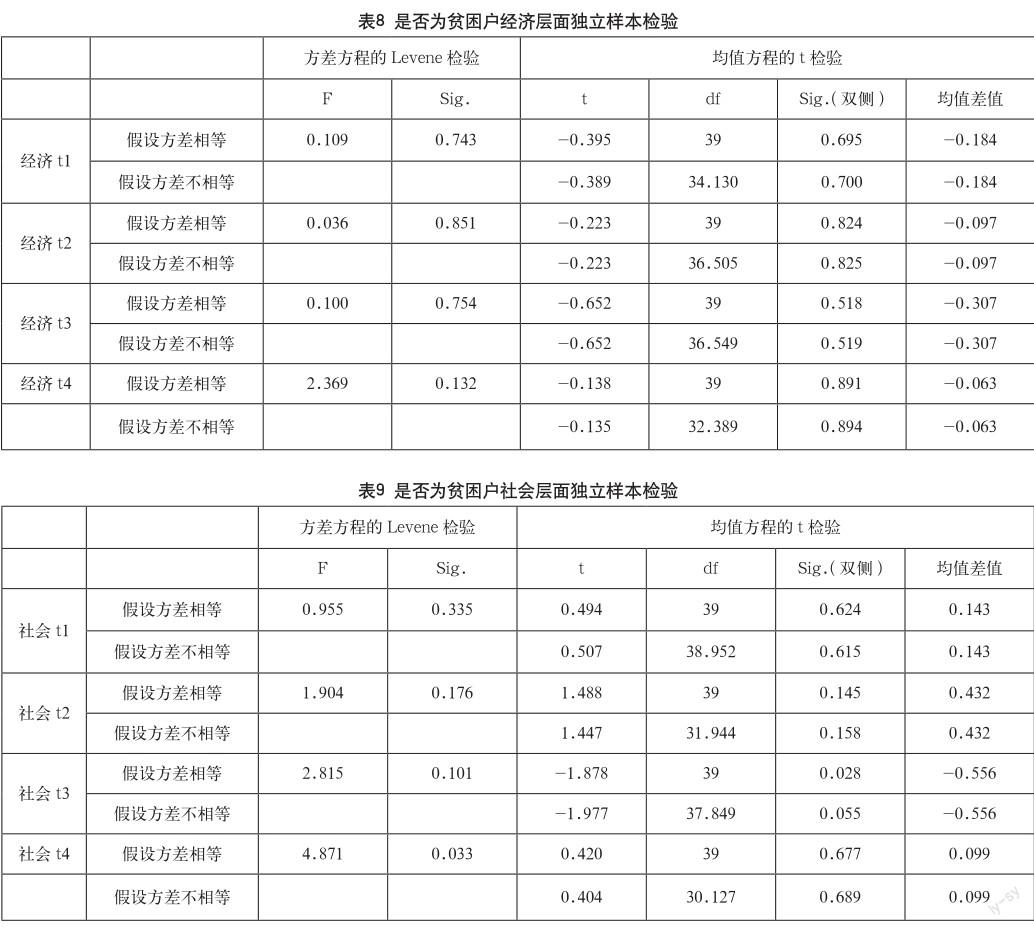

3.3.1 經濟層面

首先就平均值分析,經濟層面,4個題項下貧困戶的平均值低于非貧困戶的平均值。

從獨針對立樣本T檢驗分析(見表8),針對t1、t2、t3、t4題項,方差方程的Levene檢驗中Sig>0.05,兩樣本方差為齊性方差,我們比較均值方程的t檢驗的第一行數據發現Sig<0.05,說明貧困戶與非貧困戶的經濟幸福感無明顯差異。

因此對經濟維度進行獨立樣本檢驗,我們可以發現針對4個題項,是否為貧困戶幸福感均無顯著差異。

獨立樣本檢驗綜合分析顯示,是否為貧困戶對經濟方面幸福感影響不顯著,二者幸福感差異不大。均值比較顯示非貧困戶幸福感均略高于貧困戶。

從數據中可以看出,經濟方面貧困戶與非貧困戶對幸福感影響不夠顯著。而均值上非貧困戶在幸福感高于貧困戶,這一數據比較符合普遍認知,貧困戶雖每年有補助領取,但其本身經濟基礎較差,即使每年有現金補助,也很難憑此在經濟方面取得較高幸福感。而均值比較顯示其差異不大,是由于調研低全村經濟水平均偏低,因此在經濟方面的幸福感貧困戶與非貧困戶無顯著差異。經濟也是貧困戶在此次調查中所獲幸福感最低的維度。

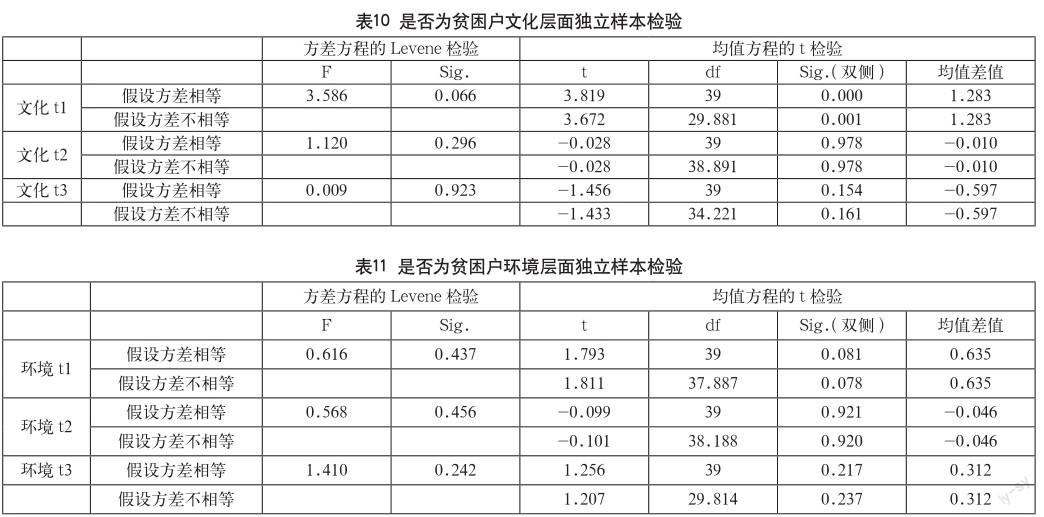

3.3.2 社會層面

首先就平均值分析,社會層面,4個題項下3個題項下貧困戶平均值高于非貧困戶平均值,1個題項下貧困戶平均值低于非貧困戶的平均值。

從獨立樣本T檢驗分析(見表9),針對t4題項,方差方程的Levene檢驗中Sig<0.05,兩樣本方差不齊,我們比較均值方程的t檢驗的第二行數據發現Sig>0.05,說明貧困戶與非貧困戶的社會幸福感無明顯差異;;針對t1、t2、t3題項,方差方程的Levene檢驗中Sig>0.05,兩樣本方差為齊性方差,我們比較均值方程的t檢驗的第一行數據發現t1、t3題項Sig>0.05,說明貧困戶與非貧困戶的社會幸福感無明顯差異;t2題項Sig<0.05,說明貧困戶與非貧困戶的社會幸福感有明顯差異。

因此對社會維度進行獨立樣本檢驗,我們可以發現針對4個題項中,3個題項下是否為貧困戶幸福感無顯著差異,1個題項下是否為貧困戶幸福感有顯著差異。

結合均值比較和獨立樣本檢驗綜合分析,總體而言,是否為貧困戶對社會方面幸福感無顯著影響。

從社會方面看,非貧困戶與貧困戶幸福感都處在很高的水平且并無太大差異。我們認為,這是由于調研地點民風十分淳樸,并不存在因為貧困戶評選帶來社會地位差異的問題,因此貧困戶與非貧困戶的區別對其社會方面幸福感影響不顯著。

3.3.3 文化層面

首先就平均值分析,文化層面,3個題項下2個題項貧困戶平均值低于非貧困戶的平均值,1個題項貧困戶平均值高于非貧困戶的平均值。

從獨立樣本T檢驗分析(見表11),針對t1、t2、t3題項,方差方程的Levene檢驗中Sig>0.05,兩樣本方差為齊性方差,我們比較均值方程的t檢驗的第一行數據發現t1題項Sig<0.05,說明貧困戶與非貧困戶的文化幸福感有明顯差異;,t2、t3題項Sig>0.05,說明貧困戶與非貧困戶的文化幸福感無明顯差異。

因此對社會維度進行獨立樣本檢驗,我們可以發現針對3個題項中,1個題項下是否為貧困戶幸福感有顯著差異,2個題項下是否為貧困戶幸福感無顯著差異。

結合均值比較和獨立樣本檢驗綜合分析,總體而言,是否為貧困戶對文化方面幸福感無顯著影響。

在文化維度上,當地居民幸福感普遍偏低,是否為貧困戶堆砌幸福感影響不大。據了解,該村是個漢、彝、藏族聚居村落。旅游發展并沒有符合文化進行深度挖掘,開發出符合當地特色的文化旅游產品,此處的文化宣傳基本只局限于房屋及路燈外包裝,對于當地民族文化內涵等的宣傳力度并不大,僅在特定節日期間,鎮上時常會有民俗表演活動。

3.3.4 環境層面

首先就平均值分析,環境層面,3個題項下2個題項貧困戶平均值高于非貧困戶的平均值,1個題項貧困戶平均值略低于非貧困戶的平均值。

從獨立樣本T檢驗分析(見表11),針對t1、t2、t3題項,方差方程的Levene檢驗中Sig>0.05,兩樣本方差為齊性方差,我們比較均值方程的t檢驗的第一行數據發現Sig>0.05,說明貧困戶與非貧困戶的環境幸福感無明顯差異;。

因此對環境維度進行獨立樣本檢驗,我們可以發現針對3個題項,是否為貧困戶幸福感均無顯著差異。

結合均值比較和獨立樣本檢驗綜合分析,總體而言,是否為貧困戶對環境方面幸福感無顯著影響。

當地在環境保護問題上的宣傳教育與具體落實方面都做得較好。因此在環境方面,居民整體幸福感處較高水平。

3.3.5 小結

在整體的幸福感均值上,貧困戶略高于非貧困戶。這可能是由于非貧困戶能夠接受到更多的政府關懷及居民關心,因此獲得更高幸福感。

3.4 地理位置不同對居民幸福感的影響

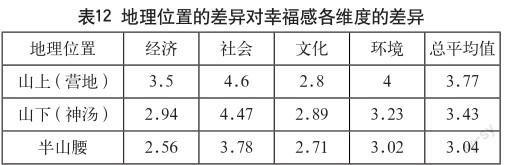

以地理位置的差異為自變量,幸福感的各個維度為因變量進行分析,結果如表12所示。

整個柏秧坪村人口活動區域包括山腳下、半山腰及山頂的營地。其中村民居住區域主要為半山腰,旅游開發地區主要為山腳下溫泉附近,其次是山頂營地。

3.4.1 經濟層面

結合均值比較和獨立樣本檢驗綜合分析,總體而言,地理位置對經濟方面幸福感影響十分顯著,山頂、山腳下居民的幸福感顯著高于半山腰的居民。由于其各方面數據分析結果與是否從事旅游業產生的結果高度一致,這里就不再具體闡述分析。

以幸福程度五分為滿分,通過對量表數據的分析我們可以看出,當地居民對經濟方面帶來的幸福感的感知中,山上營地居民幸福程度達到3.6分,較為幸福,其次為山下溫泉居民,經濟方面帶來的幸福感約為2.94,而半山腰居民的幸福程度最低為2.56分,這是由于山頂營地和山腳下居民大多參與旅游業,由旅游業帶來的相應收益使得居民對經濟上的幸福程度感知有所提高。

3.4.2 社會層面

結合均值比較和獨立樣本檢驗綜合分析,總體而言,地理位置對社會方面幸福感影響顯著,山頂、山腳下居民的幸福感顯著高于半山腰的居民。

在社會方面,村民的幸福感都比較高,山頂營地與山腳社會幸福感顯著高于半山腰。山頂和山腳居民幸福程度分別達到了4.6和4.47,幸福程度尤其高,半山腰的居民幸福感約為3.78,也處于較高的水平。由此可以看出全村居民對于社會方面即家庭社會關系等方面的滿意程度都挺高。

3.4.3 文化層面

結合均值比較和獨立樣本檢驗綜合分析,總體而言,是否從事旅游業對文化方面幸福感影響較為顯著,山頂、山腳下居民的幸福感高于半山腰的居民。

在文化方面,山頂、山腳下的居民幸福感同樣高于半山腰居民幸福感,且從均值看其幸福感程度普遍一般。分析其原因,主要原因有兩點,第一,由于該村所處的位置,柏秧坪村位于四川藏區甘孜藏族自治州,位置較為偏遠,該村居民與外界文化的交流總的來說較為缺乏,且對當地文化也不太了解。而其中山腳和山頂居民從事旅游業時略多的接觸游客,對外來文化的了解較半山腰居民來說相對多些。第二,主要原因是這個村落是個漢、彝、藏族聚居村落。旅游發展并沒有符合文化進行深度挖掘,也開發出符合當地特色的文化旅游產品,所以在文化方面的幸福程度,前兩者幸福度更高。

3.4.4 環境層面

結合均值比較和獨立樣本檢驗綜合分析,總體而言,是否從事旅游業對環境方面幸福感影響十分顯著。山頂的居民環境方面幸福感高于半山腰和山腳下的居民。

在環境方面,就均值本身而看,山頂營地居民的幸福程度高達4.0,主要來自于山頂的空氣清新,自然環境較好且居民的環保意識較高,而半山腰和山腳下居民幸福感一般,分別為3.02和3.23,主要由于半山腰居民環保意識較為薄弱,對環境的重視程度不夠,山腳下居民位于公路旁,過往游客較多,引起揚塵等,加之游客較多而環境保護的力度不夠導致居民對環境的幸福感知程度一般。

3.4.5 小結

總的來說,山頂居民總體幸福程度較高,達到了3.77,半山腰居民幸福程度為一般水平,約為3.04,山腳下居民幸福感中等偏上程度,約為3.44。通過由地理位置的不同進行的經濟、社會、文化、環境等四個方面的量表調查分析可以得出:山頂居民的幸福感最高,山頂居民大多參與旅游業,雖對本地文化、外來文化的了解不夠,但旅游的發展給他們帶來了一定的幸福感;其次是山腳下居民,山腳下居民也適當的參與了旅游行業,雖對環境方面等不太滿意,但總體來說也是比較幸福,幸福程度中上;最后是半山腰的居民,幾乎沒有參與旅游業,未能通過旅游等方面得到經濟、文化等方面的滿足,幸福感較低。

3.5 從居民幸福感視角中體現的鄉村旅游精準扶貧效益

由上文分析我們已經得知,幸福感的影響因子與鄉村旅游精準扶貧的影響均可以按“經濟、社會、文化、環境”四個方面來分類研究。梳理相關現有文獻,不難發現二者之間存在著的聯系,居民幸福感可以作為鄉村旅游精準扶貧的效益衡量指標。因此,在接下來的梳理探究中,我們將從居民幸福感視角出發,研究鄉村旅游精準扶貧效益。

3.5.1 甘孜藏族自治州柏秧坪村的幸福感總體特征

柏秧坪村幸福感總體較高,說明在柏秧坪村發展鄉村旅游,進行精準扶貧得到了當地居民的部分認可,起到了一定的成效,也進一步證明發展鄉村旅游可以成為精準扶貧的行之有效途徑。而在經濟、社會、文化、環境四個方面的幸福感當中,社會、環境方面居民的幸福感偏高,由此可知當地通過發展鄉村旅游,進行精準扶貧,在社會、環境方面取得了較好的效益;文化、經濟方面居民的幸福感相比之下偏低,則與柏秧坪村鄉村旅游精準扶貧現存的問題相關。經濟方面,是因為柏秧坪村作為國家級貧困村,仍處于精準扶貧的過程之中,同時當地旅游資源尚未得到充分的開發,因而本身經濟水平仍然較低,有待進一步提高,“冰凍三尺非一日之寒”,也因此居民在經濟方面的幸福感指數不如其他方面。文化方面,則體現了精準扶貧過程中存在的問題,即對文化扶貧的忽視。從調研中我們發現,柏秧坪村的文化宣傳與文化資源利用尚不足夠,暴露了精準扶貧過程中,過于重視“物質扶貧”,卻忽略了“精神扶貧”的問題。

3.5.2 柏秧坪村鄉村旅游精準扶貧的效益體現

以是否從事旅游業為標準進行對比分析,顯而易見,無論是居民的整體幸福感還是細分到各個方面,從事旅游業的村民的幸福感明顯高于未從事旅游業的村民。由此,進一步證明了發展鄉村旅游,在經濟、社會、文化、環境各方面均取得了可觀的精準扶貧效益,精準扶貧的“力度”從中得以體現。經濟方面,旅游業的發展增加了居民收入,推動了基礎設施建設,豐富的旅游資源在以柏秧坪村為代表的貧困村產生了明顯得旅游經濟后發優勢,給精準扶貧帶來了經濟效益。社會方面,通過鄉村旅游精準扶貧,當地在生活改善后社會認知也隨之提高,民族情懷得以增強,鄉村旅游精準扶貧產生了社會效益。文化方面,從事旅游業的居民幸福感稍高于未從事旅游業的居民,體現了發展鄉村旅游帶來的文化效益,然而由于上文已表的原因,當地居民在文化方面幸福感總體較低,這也是當地精準扶貧的短板所在,亟待提高。環境方面,通過發展旅游業,一定程度上提升了居民的環保意識,取得了精準扶貧的環境效益。

3.5.3 柏秧坪村貧困戶鄉村旅游精準扶貧的效益體現

接下來,以是否被認定為貧困戶作為對比標準,我們可進一步得到結論。除經濟方面外,貧困戶的幸福感在各方面均略高于非貧困戶。這說明精準扶貧的效益主要體現在被認定的貧困戶上。產生這一現象不難理解,是因為貧困戶是精準扶貧的主要幫扶對象,也體現了精準扶貧的“精準度”。但通過實地調研,結合包括柏秧坪村在內的許多貧困鄉村現狀,我們也發現許多被認定為“非貧困戶”的家庭本身經濟條件相較普通家庭而言甚是拮據。因此,本研究認為精準扶貧在保證“精準度”的同時,其“廣度”也仍需提高。

3.5.4 不同地理位置的鄉村旅游精準扶貧的效益體現

此外,以地理位置作為標準對比分析,處于山腳下和山頂的居民幸福感高于處于半山腰的居民。山腳下和山頂為柏秧坪村發展鄉村旅游,經營旅游營地和溫泉酒店的主要區域;而半山腰則為村民居住、農耕畜牧的區域,較少進行旅游開發。山頂和山腳下的居民通過從事旅游業更好地收獲到了精準扶貧在經濟、社會、文化、環境各方面產生的效益,半山腰較少從事旅游業的居民其得到的精準扶貧效益則較少。因此這一方面的幸福感對比結果與是否從事旅游業對比結果一脈相承,再次凸顯了旅游業在精準扶貧中的重要性。

4 結論與存在的問題

4.1 結論

通過對相關文獻進行查閱理解、對甘孜藏族自治州柏秧坪村進行實地調研,以居民幸福感為視角進行研究,對貧困村鄉村旅游精準扶貧效益進行歸納總結,具體得到結論如下。

總體分析:通過鄉村旅游精準扶貧,居民幸福感得到普遍提升,鄉村旅游精準扶貧在貧困村產生了一定的效益。其效益主要體現在社會效益、環境效益上;經濟效益則仍不足夠達到脫貧標準,文化效益有所欠缺。

是否從事旅游業:參與從事旅游業的村民明顯獲得了更多的鄉村旅游精準扶貧效益,經濟、社會、文化、環境四方面獲得的效益均高于未從事旅游業的村民。

具體如下:(1)經濟效益方面,旅游扶貧政策惠及了廣大居民,通過開發當地的旅游資源和打造自己的村落,獲得了一定的經濟效益。因此就經濟層面而言,從事旅游業的居民幸福感遠遠高于未從事旅游業的居民。(2)社會效益方面,村民在鄉村旅游精準扶貧的過程中得到了旅游發展所分享的社會成果。從事旅游業的居民社會幸福感相應較高,獲得的社會效益較為可觀。(3)文化效益方面,精準扶貧過程中文化宣傳存在表面性,沒有深入村民當中,文化扶貧存在較大的問題,無論居民是否從事旅游業,其獲得的文化效益均偏低。(4)環境效益方面,由于參與旅游業的村民通過與外界的接觸更加深刻地認識到環境本身對旅游觀光的重要性,參與旅游業的村民較未參與旅游業的村民的環保意識較高,更多的獲得了精準扶貧的環境效益。

是否為貧困戶:鄉村旅游精準扶貧的效益在貧困村更多的向貧困戶傾斜,非貧困戶獲得的精準扶貧效益則小于貧困戶。這也體現了精準扶貧中的精準幫扶。

地理位置:貧困村不同地理位置的居民所獲得的鄉村旅游精準扶貧效益與該位置的旅游資源開發和旅游業態發展情況緊密相關,充分發展旅游的區域較未發展旅游的區域相比,獲得了更大的效益。

4.2 存在的問題

經過以上分析歸納,我們可以發現,在貧困村通過發展鄉村旅游進行精準扶貧的過程中,仍存在以下問題。

(1)經濟方面,扶貧力度仍需加大。通過研究發現,鄉村旅游精準扶貧在貧困村已經產生了明顯的效益。然而居民在經濟方面較低的幸福感反映了其經濟效益仍較為低下,需要加大精準扶貧的力度,使其早日達到脫貧的目標。

(2)社會方面,精準扶貧廣度有待提高。調研顯示,鄉村旅游精準扶貧普遍產生了社會效益,然而其效益主要向貧困戶傾斜。但是在調研中存在不少認定為非貧困戶經濟狀況極為拮據,甚至低于貧困戶的現象,說明鄉村旅游精準扶貧的識別覆蓋面仍不夠,其扶貧的廣度有待提高。

(3)文化方面,精神文明的扶貧亟需加強。對比發現,鄉村旅游精準扶貧的文化效益明顯低于其他方面的效益。精準扶貧中存在偏重物質而忽略精神文明的問題,文化扶貧亟需加強。

(4)環境方面,需減少旅游扶貧的過程中造成的環境影響。通過調研我們得知,山腳下地區毗鄰公路,由于游客較多而導致環境保護的力度不夠,存在一定的水污染和垃圾污染。因 此,需在發展旅游進行扶貧工作的同時,對其帶來的環境影響進行控制、解決。

參考文獻

[1] 郭凌,王志章,朱天助.社會資本與民族旅游社區治理——基于對瀘沽湖旅游社區的實證研究[J].四川師范大學學報(社會科學版),2015(01).

[2] 李夢潔.環境污染、政府規制與居民幸福感———基于CGSS(2008)微觀調查數據的經驗分析[J].當代經濟科學,2015,37(5).

[3] 趙悅,石美玉.非物質文化遺產旅游開發中的三大矛盾探析[J].旅游學刊,2013(09).

[4] 章康華.發揮鄉村旅游資源優勢助力精準扶貧攻堅[J].老區建設,2015(21).

[5] 馬斌斌,魯小波.基于精準扶貧視角的海棠山鄉村旅游研究[J].遼寧農業科學,2016(02).

[6] 李樂京.民族村寨旅游開發中的利益沖突及協調機制研究[J].生態經濟,2013(11).

[7] 陳秋華,紀金雄.鄉村旅游精準扶貧實現路徑研究[J].福建論壇(人文社會科學版),2016(05).

[8] 易開剛,厲飛芹.社會責任視閾下旅游景區多元主體的利益沖突及協調機制[J].天津商業大學學報,2014,34(2).

[9] 應鶯.臨安市農家樂旅游對農村環境的影響研究[D].浙江農林大學,2013.

[10] 鄧小海.旅游精準扶貧研究[D].云南大學,2015.

[11] 耿寶江,莊天慧,彭良琴.四川藏區旅游精準扶貧驅動機制與微觀機理[J].貴州民族研究,2016(04).

[12] 吳亞平,陳品玉,周江.少數民族村寨旅游精準扶貧機制研究——兼論貴州民族村寨旅游精準扶貧的“農旅融合”機制[J].貴州師范學院學報,2016(05).

[13] 桂拉旦,唐唯.文旅融合型鄉村旅游精準扶貧模式研究——以廣東林寨古村落為例[J].西北人口,2016(02).

[14] 沈超群,陳凱.民族地區旅游城鎮化進程中的趨避沖突及其對策分析——以阿壩州為例[J].理論與改革,2015(01).

[15] 鄧維杰.精準扶貧的難點、對策與路徑選擇[J].農村經濟, 2014(06).

[16] 陳前恒,職嘉男.村莊直接民主對農村居民主觀幸福感的影響[J].中國農村觀察,2014(06).

[17] 景秀艷,TimothyJ.Tyrrell.旅游發展與社區居民幸福之關聯———基于泰寧縣三個旅游社區的實證研究[J].吉林師范大學學報(人文社會科學版),2012(1).

[18] 毛小平,羅建文.影響居民主觀幸福感的社會因素研究[J].湖南科技大學學報(社會科學版),2012(03).

[19] 馬克祿,葛緒鋒,黃鷹西.香格里拉旅游開發引發的藏族社區沖突及旅游補償調控機制研究[J].北京第二外國語學院學報,2013(11).

[20] 陳浩彬,苗元江.主觀幸福感、心理幸福感與社會幸福感的關系研究[J].心理研究,2012,5(4).

[21] 徐蕾.黑色旅游目的地居民態度及情感保護[J].學理論,2011(12).

[22] 劉宇,周建新.旅游目的地居民心理變遷的人類學透視——以廣東省蘇家圍客家鄉村旅游開發為例[J].贛南師范學院學報,2009,30(5).

[23] 張彥,于偉.主客沖突對旅游目的地居民心理幸福感的影響——基于山東城市歷史街區的研究[J].經濟管理,2014(4).

[24] 楊穎.旅游扶貧的機會成本[D].東北財經大學,2003.

[25] 李昕.經濟指標對個人主觀幸福感影響的理論綜述[J].中山大學研究生學刊:社會科學版,2008(2).

[26] 苗元江,余嘉元.跨文化視野中的主觀幸福感[J].廣東社會科學,2003(01).

[27] 胡亮梓.生態旅游區居民幸福感影響因素研究[D].中南林業科技大學,2014.