臨床肺部感染評分對無創通氣治療慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者呼吸衰竭的影響

吳梅泉 黃杰 鄒偉輝 劉衛明

[摘要]目的 探討臨床肺部感染評分對無創通氣治療慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者呼吸衰竭的影響。方法 選取2014年10月1日~2016年10月1日于我院行NPPV治療的60例AECOPD合并呼吸衰竭患者作為此次研究對象,回顧性分析患者的CPIS、血氣分析結果、生命體征變化情況以及臨床療效,并分析CPIS和各變量之間的相關性。結果 60例患者經無創通氣治療后有效40例,無效20例,兩組上機前血氣分析與生命體征指標變化差異無統計學意義(P>0.05),而有效組CPIS要顯著少于無效組(P<0.05);有效組上機前pH值、PaCO2、Pa02改善方面與上機前CPIS具有顯著正相關性(P<0.05);CPIS≤6分的患者有效率要顯著優于CPIS>6分的患者(P<0.05)。結論 臨床肺部感染評分能夠作為預測無創通氣治療慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者呼吸衰竭臨床療效的有效指標,研究提示CPIS≤6分的患者無創通氣治療效果要更好。

[關鍵詞]肺部感染評分;無創通氣;慢性阻塞性肺疾病;呼吸衰竭

慢性阻塞性肺疾病(COPD)是臨床最為多見的一種呼吸系統疾病,具有氣流受限不完全可逆以及進行性發展等特征,感染等因素會使得cOPD急性加重,導致肺通氣功能障礙,從而引發呼吸衰竭與肺性腦病等并發癥,嚴重時還可能引發死亡。無創正壓通氣(NPPV)能夠顯著提高COPD急性加重期(AECOPD)呼吸衰竭患者的換氣與通氣功能,近些年在臨床治療AECOPD合并呼吸衰竭上應用越來越廣泛。但是有較多臨床研究發現,不少AECOPD患者即便不存在NPPV治療禁忌證,也具有良好耐受力,但是治療后依舊無效。當前臨床對其療效的預測還無確切、可靠指標。臨床肺部感染評分(CPTS)是一種綜合臨床表現、微生物學標準以及影像學結果等,評估肺部感染嚴重程度、預測療效、評估預后以及指導抗生素選用的評分系統。有臨床研究已證實,簡化CPIS對患者肺部感染情況的早期評估有著顯著指導作用。本次研究的主要目的是為了探討臨床肺部感染評分對無創通氣治療慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者呼吸衰竭的影響,特選擇我院60例AECOPD合并呼吸衰竭患者的臨床資料進行分析,現報道如下。

1.資料與方法

1.1一般資料

選取2014年10月1日~2016年10月1日于我院行NPPV治療的60例AECOPD合并呼吸衰竭患者作為此次研究對象,本次所選患者均滿足2002年中華醫學會呼吸病學分會制訂的相關標準。其中男32例,女28例;患者年齡58~88歲,平均(68.5±8.2)歲。

1.2納入與排除標準

納入標準:(1)均通過AECOPD相關診斷標準與呼吸衰竭相關診斷標準確診為AECOPD合并呼吸衰竭患者;(2)神志清晰,能夠有效自主呼吸的患者;(3)存在胸腹矛盾呼吸癥狀或是輔助呼吸肌參與呼吸等情況的患者;(4)血氣分析結果顯示二氧化碳分壓(PaCO2)為50mm Hg以上,pH≤7.35的患者。排除標準:(1)有胃食道手術史或是近段時間鼻咽部有異物與頭面部有創傷的患者;(2)無有效呼吸,血流動力學波動幅度大者;(3)分泌物黏稠、分泌過度以及難以咳出或是無法配合的患者;(4)并發肝、腎功能嚴重障礙患者;(5)有氣胸史或是并發消化道出血、咯血患者;(6)因為病情十分危重必須實施有創機械通氣治療的患者。

1.3治療方法

60例患者均接受常規對癥支持治療,主要包括吸氧、祛痰、解痙平喘以及預防感染等措施;進行NPPV治療,選擇無創雙水平氣道內正壓(BiPAP)呼吸機(美國偉康),運用口鼻面罩通氣,檢查面罩是否和面部緊密接觸防止漏氣,氧流量設置為3L/min,選擇壓力支持/壓力控制(S/T)模式,按照患者實際呼吸情況以及血氣分析具體變化情況,對吸氣壓(IPAP)與呼氣壓(EPAP)進行合理調整,方法:初始吸氣壓設置為8~10cm H2O,以2~dcm H2O/次的水平逐漸調整至14~16cm H2O;呼氣壓為4~6cmH2O,備用呼吸頻率是12~14次/min。在患者NPPV治療期間必須重視其生命體征變化情況的監護。

1.4觀察指標

觀察患者的CPIS、血氣分析結果、生命體征變化情況以及臨床療效,分析CPIS和各變量之間的相關性。記錄好患者上機前與上機2h后體征變化與動脈血氣指標變化,體征指標包括呼吸(RR)、心率(HR)等,血氣分析指標pH值、PaCO2以及動脈血氧分壓(PaO2);CPIS的計算參照Luna等制定的簡化CPIS標準完成。

1.5療效評價標準與分組

通過NPPV治療后臨床癥狀與血氣分析顯著好轉,且之后未實施有創機械通氣治療為有效;通過NPPV治療后臨床癥狀或是血氣分析發生進行性惡化,或是治療2h后臨床癥狀與實驗室檢查結果有所好轉但之后因惡化而實施有創機械通氣治療為無效;按照該標準把患者分成有效組與無效組。

1.6統計學方法

使用SPSS17.0軟件整理數據,用(%)和(x±s)表現計數、計量資料,用x2、t檢驗;以P<0.05為差異有統計學意義。

2.結果

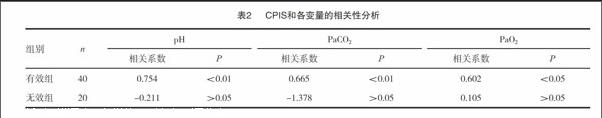

2.1比較兩組患者的CPIS、血氣分析結果、生命體征變化情況

60例患者通過無創通氣治療后,40例患者為有效,20例患者為無效。有效組與無效組患者上機前pH值、PaCO2、PaO2、RR以及HR等指標比較無明顯差異(P>0.05),而有效組患者的CPIS要顯著小于無效組(P<0.05)。見表1。

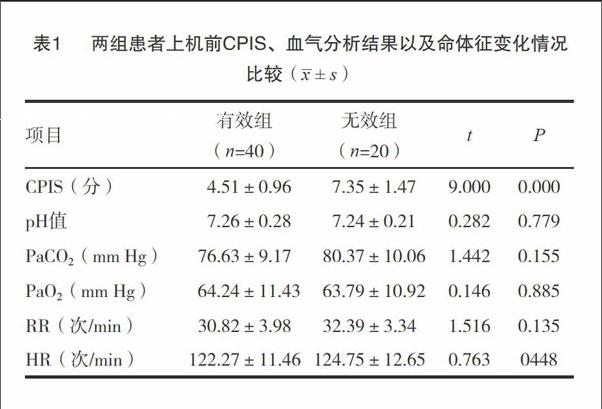

2.2CPIS和各變量的相關性分析

有效組40例患者上機2h后血氣分析在pH值、PaCO2、PaO2改善方面和上機前CPIS具有顯著正相關性(P<0.05);而無效組20例患者和CPIS無顯著相關(P>0.05)。見表2。

2.3不同CPIS評分患者的臨床療效對比

把CPIS以6分分界,其中38例患者≤6分,31例有效,7例無效,有效率是81.6%;22例患者>6分,10例有效,12例無效,有效率是45.5%。CPIS≤6分的患者有效率要顯著優于CPIS>6分的患者,具有統計學差異(x2=8.403,P=0.004)。

3.討論

目前臨床對于COPD患者的發病機制尚未確切,通常認為其可能和肺部對有害顆粒與氣體產生異常炎性反應相關,病理學變化是外周氣道、中央氣道以及肺實質受累的慢性炎癥性變化,易發生動態肺泡充氣過度,導致呼吸肌疲勞,再加之感染等原因,使得COPD患者出現急性加重發作,進而使得呼吸肌疲勞加劇,肺通氣出現異常,引發機體缺氧與二氧化碳潴留,向Ⅱ型呼吸衰竭進展,嚴重時還可能并發肺性腦病等癥,甚至引發死亡。

NPVV能夠改善AECOPD合并呼吸衰竭患者的血pH值,降低PaCO1水平,最關鍵的是可以讓部分患者免受氣管插管,顯著減少了患者病死率。但是針對NPVV治療無效的患者,繼續實施無創通氣治療不僅是對醫療資源的浪費,還可能讓患者錯失氣管插管與有創機械通氣治療的最佳時機。NPPV治療AECOPD合并呼吸衰竭患者是否有效,和患者的呼吸衰竭血氣分析的嚴重程度不存在顯著相關性,但是和肺部感染程度有緊密聯系,嚴重的肺部感染是導致NPPV治療無效的重要因素,并且還具有一個肺部感染程度的關鍵點。當肺部感染程度超出該關鍵點,即會出現NPVV治療無效;而當肺部感染程度未超出該關鍵點時,NPVV治療有效率明顯增加。所以,CPIS能夠成為預測NIPPV治療AECOPD合并呼吸衰竭患者療效的有效指標。CIPS具有能重復操作、簡單易行以及預測有效等眾多優勢,能夠有效減少器官插管與機械通氣,減少患者的醫療費用與死亡率,能夠獲得良好的經濟效益以及社會效益。

此次研究顯示,60例患者經無創通氣治療后有效40例,無效20例,兩組上機前血氣分析與生命體征指標變化無顯著差異(P>0.05),而有效組CPIS要顯著少于無效組(P<0.05);有效組上機前PH值、PaCO2、PaO2改善方面與上機前CPIS具有顯著正相關性(P<0.05);CPIS≤6分的患者有效率要顯著優于CPIS>6分的患者(P<0.05)。結果表明,臨床肺部感染評分能夠作為預測無創通氣治療慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者呼吸衰竭臨床療效的有效指標,研究提示CPIS≤6分的患者無創通氣治療效果要更好。