我國快速城鎮化背景下濱海地帶土地開發利用探討

葉劍平++高峰

摘要:隨著我國城鎮化建設的推進,許多沿海城市開始面臨土地資源瓶頸,如何有效緩解沿海快速城鎮化地區空間資源緊缺矛盾,是現階段土地管理亟需解決的問題。文章從快速城鎮化地區濱海地帶土地開發利用背景入手,針對現階段我國濱海地帶土地開發利用與管理方面存在的問題,從基于可持續發展理論的濱海地帶土地開發利用理念構建、基于土地生態安全評價的濱海地帶土地開發利用模式選擇、快速城鎮化地區濱海地帶土地開發利用管理機制構建三個方面,對我國濱海土地開發利用問題進行探討,為我國濱海地帶土地合理開發與利用提供理論指導與政策建議。

關鍵詞:快速城鎮化;濱海地帶;土地開發;可持續發展

隨著經濟全球化及我國城鎮化持續推進,許多沿海城市開始面臨土地資源瓶頸,如何有效緩解沿海快速城鎮化地區空間資源緊缺矛盾,是現階段土地管理亟需解決的問題。據《中國海洋統計年鑒2014》顯示,2012年,我國國內生產總值達到51.9萬億元,其中,沿海地區生產總值達到34.4億元,占全國生產總值比例達到66.3%。可見,我國沿海地區已經成為承載經濟社會發展的重要依托,開展沿海地區濱海地帶土地開發利用研究,對于優化濱海地帶土地利用空間布局與結構,促進濱海地帶土地開發利用與保護,緩解快速城鎮化地區經濟社會發展與資源環境制約矛盾,實現我國社會經濟資源環境全面協調可持續發展,具有重要的理論意義和實踐價值。

一、 目前濱海地帶土地開發面臨的兩個重要背景

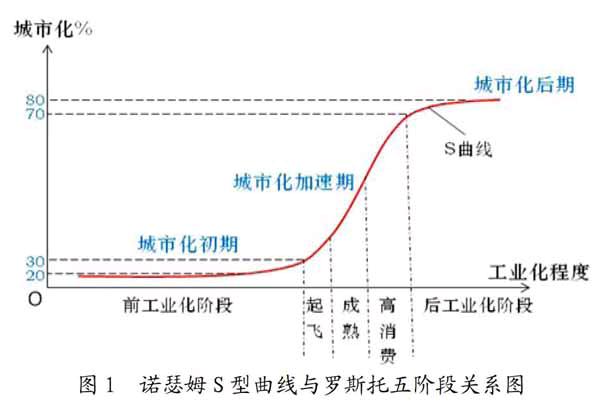

1. 城鎮化快速發展對建設用地需求依然旺盛。1979年,美國城市學家Northam首次提出“城市化過程曲線”,即“諾瑟姆S型曲線”。該曲線第一階段是城市化初期,這一階段產業形態以勞動密集型為主,城市人口增速比較緩慢,城市化率在20%~30%;第二階段是城市化加速發展時期,這一時期生產活動集聚程度不斷提升,人口從農村向城市遷移,城市化率從30%上升到70%;第三階段是城市化后期,以第三產業為主,第一、二產業占比下降,城市化率超過70%,其后增長速度逐步放緩并趨于穩定。據《國家新型城鎮化報告2015》,2015年我國城鎮化率已達56.1%,結合諾瑟姆S型曲線,可判斷我國城鎮化已到快速發展中后期,對建設用地需求依然旺盛。

2. 一帶一路戰略實施需要基礎設施建設作為支撐。2015年,國家發改委等三部門聯合發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》,標志一帶一路政策正式提出。一帶一路戰略以合作、共贏、和平、發展為理念,以責任共同體、利益共同體和命運共同體為主體。文件指出:要加強大連、天津、青島、煙臺、上海、廈門、泉州、廣州、深圳、三亞等沿海城市港口建設。可見,濱海城市在一帶一路戰略發展中具有重要作用,而實施一帶一路重要前提是加強交通基礎設施建設、港口建設等,都需要建設用地作為支撐。在沿海建設用地日趨緊缺背景下,加強快速城鎮化地區濱海地帶土地開發利用成為必然趨勢。

二、 目前我國濱海地帶土地開發利用存在的主要問題

1. 濱海地帶城市空間格局基本形成,區域統籌仍需加強。隨著我國城鎮化、工業化及信息化的推進,以京津冀、長三角、珠三角城市群為主要格局的沿海城鎮產業帶正在逐步形成,濱海地帶開發成為熱點。在濱海地帶開發利用中,仍存在一些問題,如海陸之間、地區之間、城鄉之間統籌不夠;整體空間結構和產業布局不合理、集中度不高、競爭力不強;濱海工業園區產業布局同質化嚴重;濱海港口布局分散,難以發揮規模集聚效應,港口公共配套設施較缺乏,輻射和帶動效應受到制約。

2. 濱海地帶土地利用重開發輕保護,保護治理需要強化。隨著我國濱海新城和港口建設的進行,濱海地帶土地開發利用強度急劇上升,濱海地帶受資源環境、土地、岸線等因素制約越來越明顯。為追求經濟效益最大化,濱海城市在土地開發利用中“重開發、輕保護”現象普遍,許多濱海城市因無序開發、過度開發、盲目開發等原因造成生態環境迅速惡化,環境污染持續加劇,自然岸線不斷縮短,濱海濕地嚴重退化,濱海地帶面臨海洋生態安全和陸地生態安全雙重風險,濱海地帶土地資源開發利用與保護存在嚴重沖突。

3. 濱海地帶土地開發利用管理涉及部門眾多,難以統一協調。改革開放以來,部分地方政府制定出臺了濱海地帶土地開發利用管理相關法律法規,如:《遼寧海岸帶保護與利用規劃》、《深圳市海域使用管理條例》等,加強對濱海地帶土地開發利用的管理。由于濱海地帶土地開發利用涉及管理部門眾多,各職能部門往往各自為政,缺乏統一協調的管理機構和制度約束,導致濱海地帶土地開發利用管理工作重疊、部門職能沖突現象時有發生,造成管理成本和交易成本居高不下,帶來行政管理資源的極大浪費。

三、 基于可持續發展理論的濱海地帶土地開發利用理念構建

隨著社會生產力發展,人類對資源開發利用活動越來越頻繁,導致許多國家和地區自然資源超出地球可承載范圍,人類賴以生存發展的環境遭到嚴重破壞。為防止自然資源最終耗竭,聯合國環境署聯合相關部門于1975年提出《世界自然資源保護大綱》,強調世界各國在開發建設過程中必須兼顧自然環境,經濟發展要與自然保護相結合,保證地球資源永續利用,這是“可持續發展理論”的雛形。在1987年《我們共同的未來》報告中,首次采用了“可持續發展”這一概念。

可持續發展理論是關于自然、社會、經濟、生態環境協調發展的重大理論和重要戰略,是全面貫徹落實科學發展觀的基本要求。可持續發展理論內涵可概括為:社會可持續發展、經濟可持續發展和生態環境可持續發展。其中,社會可持續發展是可持續發展的最終目標,它要求以人為本,著重提高人類生活水平、改善人類生活質量,為人類創造一個自由、平等、和諧的社會環境;經濟可持續發展要求經濟發展不能單純依靠數量,而要重視質量,這是可持續發展的基本要求;生態環境可持續發展則要求在生態環境保護和資源永續利用的前提下,保證經濟社會發展在地球可承載能力范圍之內,這是可持續發展的前提條件。

可持續發展理論一方面強調自然與人之間和諧發展,即人類經濟社會活動必須以資源環境承載能力為基礎,適度開發利用;另一方面則強調著眼未來,考慮資源當代和代際之間的分配公平。濱海地帶土地開發利用代際公平指社會發展中的每一代人都有平等開發利用濱海地帶土地資源的權利,當代人不能因為自身社會經濟發展對土地資源的需求而忽視了后代發展的權利。在現實中,由于后代主體缺位及當代經濟利益驅動,往往造成對濱海地帶土地過度開發利用,導致后代可供開發利用的濱海地帶資源越來越有限,對當代和后代生存與發展造成了潛在威脅。濱海地帶土地資源可以視作一種典型的公共產品,根據Comes等人提出的“俱樂部理論”,俱樂部會員承擔成本主要來源于兩個方面:一是非時間性的擁擠效應,這種效應通常情況下是指由于當代人之間的相互作用而產生的一系列成本和費用,將影響同一時間和空間的相關成員;二是時間性的擁擠效應,主要是指“由于使用而造成的貶值”。在可持續發展理論指導下,應該在開發利用過程中,將可持續發展理念貫穿到濱海地帶土地開發利用全過程,著力解決當代人之間的非時間性擁擠效應以及代際間的時間性“貶值”。

四、 基于土地生態安全評價的濱海地帶土地開發利用模式選擇

隨著我國經濟發展對資源環境造成的威脅日益嚴峻,生態安全開始上升為國家戰略,土地生態安全成為國家生態安全重要內容,對我國經濟社會穩定可持續發展起著重要作用。不同學者對土地生態安全概念有不同理解,但總結起來,土地生態安全是指在一定時空范圍內,通過對土地合理開發利用與管理,土地所在生態系統,處于一種不受威脅破壞或受威脅破壞程度是自然界可以承受的健康、和諧、平衡的狀態。濱海地帶是位于陸地與海洋之間的過渡地帶,其特殊地理環境決定其具有極大生態敏感性。濱海地帶在開發利用過程中必然要考慮各種生態敏感性因素制約,對生態安全進行評價,以保證濱海土地開發利用的可持續性。

濱海地帶土地生態安全評價主要包括以下幾個環節:(1)評價指標體系構建。指標體系構建需考慮指標選取的科學性與合理性,在實際操作中,使用最多的便是自然—經濟—社會概念框架模型和壓力—狀態—響應概念框架模型(PSR)。自然—經濟—社會模型是從土地自然生態安全、土地社會安全和土地經濟安全角度來構建評價指標體系;而壓力—狀態—響應概念框架模型則是從土地生態系統壓力、狀態和響應視角來構建土地生態安全評價指標體系。兩種指標體系構建方式雖然存在細微差異,但都能夠從某個側面反映土地生態安全實質。(2)指標權重確定。常見指標權重確定方法有:主觀賦權法、客觀賦權法和混合賦權法。主觀賦權法是根據專家主觀經驗來確定權重,如:層次分析法、特爾斐專家打分法等;客觀賦權法是根據客觀數據進行權重確定,如:熵權法、變異系數法、標準離差法、秩和比法等;混合賦權法是由兩種以上主觀、客觀賦權方法綜合確定指標權重,它能夠結合主觀和客觀賦權法優勢,近幾年在各類評價中采用頻率較高。(3)評價模型選擇。我國開展土地生態安全評價時間不長,許多評價方法和模型使用尚在探索階段,常用的評價模型包括綜合指數法、模糊綜合評價、灰色系統評價、DEA綜合評價法、多元統計分析方法等。

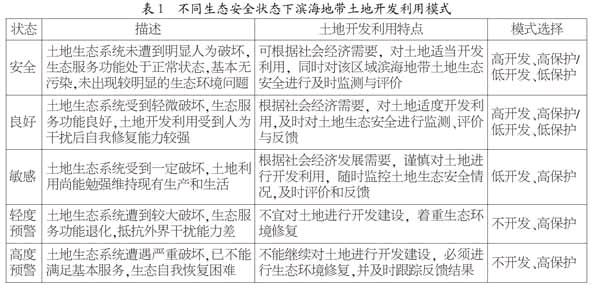

根據濱海地帶土地生態安全評價結果,可將濱海地帶土地生態安全劃分為不同狀態等級,分別為:安全、良好、敏感、輕度預警、嚴重預警。在快速城鎮化地區,應根據該區域土地生態安全評價結果,針對濱海區域具體情況制定不同土地開發利用策略,選擇不同模式。在所有模式中,最理想的模式是低開發、高保護,其次是高開發、高保護及低開發、低保護,應盡量避免高開發、低保護模式。具體如表1所示。

五、 快速城鎮化地區濱海地帶土地開發利用管理機制構建

1. 加強濱海地帶土地開發利用統一管理,建立綜合協調機制。濱海地帶土地開發利用管理中多頭管理、權責不清、各自為政的管理困境,造成了俱樂部理論中“非時間性”擁擠效應,這與濱海地帶土地開發利用所倡導的可持續發展理念相背離。因此,必須建立一個綜合協調機制,對濱海地帶土地開發利用進行管理和協調,以促進部門間協作。首先,應建立區域間的綜合協調機制,根據經濟學領域的理性人假設,任何單位或個體都傾向于追求個體利益的最大化,對公共品的利用趨利避害。中央政府及沿海各省、市、縣政府,往往從各自發展實際出發,作出最大化自身利益的決策,濱海地帶整體發展受到影響;其次,建立部門間的綜合協調機制,我國濱海地帶土地開發利用受到國土部門、海洋部門、漁業部門、水利部門、航運部門、農業部門等多部門的管理與約束,某些工作職能互相重疊沖突;因此,在進行濱海地帶土地開發利用管理時,必須站在戰略規劃高度,通過博弈論尋找中央與地方、地方與地方、各部門之間的利益平衡,對不同區域、不同部門之間的管理權責和工作職能進行統籌安排、綜合決策,實現可持續發展理念下的經濟社會生態綜合效益最大化。

2. 創新濱海土地開發利用,構建濱海地帶土地生態補償機制。濱海地帶土地具有生態敏感性,生態價值突出,但由于缺乏嚴格的生態保護機制,導致理性個體在面臨經濟效益和生態效益的抉擇時,往往忽略長期生態效益,而選擇短期經濟效益。生態補償機制作為一種動態利益協調機制,可對經濟和生態利益、生存和發展利益進行協調,實現環境合作,達到利益共享。生態補償機制作為一種經濟學手段能合理解決生態效益與經濟效益之間的不公平分配,濱海地帶土地開發利用生態補償機制構建,可將生態補償模式分為合理開發利用型和生態保護型,合理開發利用型生態補償區域主要有適宜開發區和限制開發區,補償主體是國家、地方政府、開發者或者個人;生態保護型生態補償主要針對自然資源保護區、生態保護限制區、基本農田保護區、水源保護區等禁止開發區,補償內容不僅包括對生態保護成本的補償,也包括對區域發展機會的補償,補償主體主要是國家及相關行政管理部門。補償途徑可根據地區實際特點,選擇政府主導或市場運作兩種途徑。補償方式則有建立濱海地帶土地開發利用生態補償專項基金、建立生態補償可配額許可證交易制度、構建生態補償稅費制度、建設生態補償保證金制度等。

參考文獻:

[1] 雷誠,范凌云.國外沿海開發對中國濱海地區發展的啟示[J].國際城市規劃,2010,25(1):107-111.

[2] 田貴良,高永如.代際公平視角的江蘇海岸帶資源開發研究[J].河海大學學報(哲學社會科學版),2010,12(3):59-62.

[3] 尹慶民,黃一萌.代際公平視角下沿海港口岸線資源代際轉移機制研究[J].重慶理工大學學報自然科學版,2016,30(2):140-144.

[4] 王清軍.生態補償機制的法律研究[J].南京社會科學,2006,(7):77-81.

[5] 王淑華,張平宇,楊莉萍.環渤海濱海地帶大中城市的發展[J].地理科學,1995,15(1):14-23.

[6] 樊杰,李文彥,武偉.論大渤海地區整體開發的戰略重點[J].地理學報,1994,(3):203-213.

[7] 陳月英.近20年來中國濱海地帶區域經濟分異特點研究[J].地理科學,2007,27(5):642-647.

基金項目:國土資源部公益性行業科研專項課題“海峽西岸建設用地空間拓展關鍵技術研究”(項目號:201411003)。

作者簡介:葉劍平(1961-),男,漢族,福建省三明市人,中國人民大學公共管理學院教授、博士生導師,中國人民大學管理學博士,研究方向為土地政策與制度;高峰(1986-),女,漢族,湖北省宜昌市人,中國人民大學公共管理學院博士生,研究方向為土地利用管理。

收稿日期:2017-04-06。