長江經濟帶新型城鎮化質量區域差異評價研究

王昱 張杰 熊浩 楊蕾平

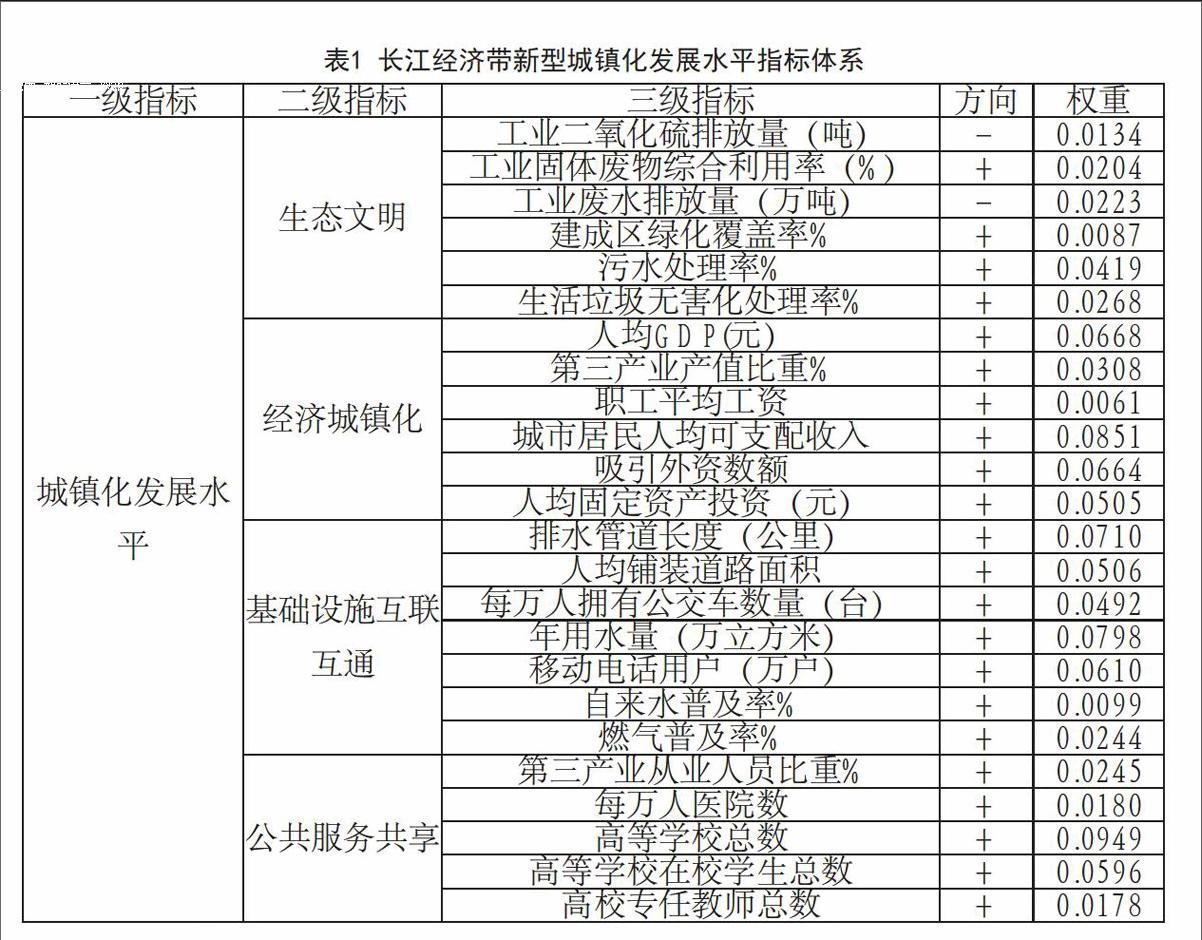

[摘要]本文從生態文明、經濟城鎮化、基礎設施互聯互通、公共服務共享四個方面構造了長江經濟帶新型城鎮化評價的指標體系,采用2004 2014年間長江經濟帶各沿線城市相關指標數據,利用熵值法分析長江經濟帶新型城鎮化進程,并對評價結果做出了時空差異性分析,最終得出了促進長江經濟帶新型城鎮化發展的政策建議。

[關鍵詞]長江經濟帶;新型城鎮化;時空差異

引言

城鎮化是結合中國目前的現狀以及中國提出實現現代化目標兩者相結合的產物,被認為是通向現代化的必經之路。但近幾年,隨著城鎮化的持續推進,經濟新常態要點的提出,各種負面影響也隨之凸顯出來,環境問題、公共資源均享、戶籍制度等方面都制約了城鎮化質量的有效提升,如何在城鎮化的進程中使傳統的城鄉二元格局的利益分配由失衡走向平衡,實現國民利益分配均等化和無歧視的問題仍有待解決。

正因為原有的城鎮化內涵與目前的城鎮化發展方向出現了偏離,所以“新型城鎮化”的概念應用而出。“新型城鎮化”提出的初始目的是為了解決傳統城鎮化過程中出現的各種問題,隨著對于“新型城鎮化”內涵的不斷補充,最終在《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》提出了一個官方定義:追求以人為核心的城鎮化,放棄原來只盲目追求城鎮化速度,開始專注于提高城鎮化水平與質量:習總書記也在講話中提出新型城鎮化要以創新、協調、綠色、開放、共享為理念。可以認為新型城鎮化不再是簡單的人口增加和城市規模擴大,更重要的是逐步實現經濟發展方式、產業結構、居民生活、社會保障等由鄉到城的轉變,進而形成城市和鄉村一體化的新型城鄉關系。

陸大道(2014)指出長江經濟帶憑借著強大的綜合運輸能力,具備著與海岸經濟帶完全不同的優勢,提出我國應該堅持長江經濟帶的建設,將其作為我國宏觀經濟布局的重要組成部分。為了促進長江經濟帶的發展,政府出臺了一系列措施例,在《關于依托黃金水道推動長江經濟帶發展的指導意見》中明確指出針對長江經濟帶不同區域的實際情況不同而提出不同的建設新型城鎮化的意見。在最新的《長江經濟帶發展規劃綱要》也指出推進新型城鎮化建設也是長江經濟帶發展的重要任務之一,在這份《綱要》中指出要建設高水平的城鎮化,追求更加合理的城市結構,促進人口城鎮化,依托大城市建立一批有特色的中小城鎮。新型城鎮化的建設成敗在一定程度上決定了長江經濟帶的發展狀態。長江經濟帶在我國區域格局中地位重要,且隨著十八屆三中全會的召開,再度成為熱點地區,所以將長江經濟帶和新型城鎮化這兩個問題結合起來研究,具有一定的理論價值和現實意義。

一、文獻綜述

(一)新型城鎮化的理論研究

自“新型城鎮化”概念提出以來,國內學者對此進行了大量的分析和解讀,趙永平(2013)、王新越等(2014)根據已有的對于城鎮化以及新型城鎮化的政府材料解讀,認為新型城鎮化的主要內涵是將人作為城鎮化的主題,不同于以往的追求土地城鎮化;單卓然,黃亞平(2013)、王千,趙俊俊(2013)、段進軍,殷悅(2014)、宋連勝,金月華(2016)分別從不同角度闡述了對于新型城鎮化內涵的理解,總結為新型城鎮化更加注重人民生活質量、追求高質量的城鎮化以及可持續發展的能力,做好城鄉統籌規劃:也有學者將新型城鎮化與傳統意義的城鎮化進行了對比分析,認為新型城鎮化的內涵主要集中體現在生活方式(包括家庭生活方式、社會生活方式)、公共服務的享受、社會管理的城鎮化。

(二)城鎮化評價體系相關研究

由于對新型城鎮化內涵理解的角度不同,相關文獻出現了多種評價體系。在新型城鎮化概念提出之前,衡量城鎮化水平的指標主要體現在經濟發展上面,隨后的研究發現:單一的依靠增加經濟增長對于城鎮化的提高并不能顯著的增加城鎮化(朱孔來、李靜靜、樂菲菲2011),隨著時間的推移衡量城鎮化的指標體系日益豐富,經濟因素對城鎮化水平影響越來越低陰,以張少輝(2004)和陳延軍、趙煒林(2011)認為人口城鎮化與經濟健康發展速度才是影響城鎮化進程的最大因素:孫長青,田園(2013)、楊惠珍(2013)、王際宇等(2015)分別采用綜合的指標體系評價了新型城鎮化的評價體系應該包涵經濟發展水平、城鎮建設情況、集約發展、民生問題等等:孫雪(2012)通過對新型城鎮化與傳統城鎮化在發展理念、發展目標、促進機制等方面的比較,得出新型城鎮化應該是追求高質量、高水平、以人為本的城鎮化,根據這些提出了新型城鎮化評價體系應該包括城鄉發展動力、城鄉發展公平、城鄉發展質量:戚曉旭等(2014)、呂丹等(2014)在參考《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》以及前人的基礎上對于新型城鎮化又有了新的理解,分別提出了在“以人為本”的基礎上,在現有的指標體系中加入了可持續發展與公共服務共享。

(三)長江經濟帶城鎮化的相關研究

在指標體系建立后,相關文獻往往會選擇對某一區域進行實證分析與評價,如張少輝(2004)、楊洋等(2015)、鐘茂初(2016)等;由于概念提出時間不長,從鄒輝、段學軍(2015)已有的關于長江經濟帶的文獻綜述中,我們發現針對長江經濟帶新型城鎮化研究的文獻相對較少,肖金成,黃征學(2015)從目前城鎮化程度、城鎮化的動力機制、存在的不足分析了長江上中下游三個地區的城鎮化特點,提出了建設城鎮化的基本思路與相關政策建議但這些研究沒有進一步對其城鎮化水平的差異性做細致分析。

總體來說,現有文獻缺少針對長江經濟帶城鎮化的研究,且主要局限在研究城鎮化的動力源與影響因素上,特別是對城鎮化水平的時空演變和差異性研究不深,研究對象多為省級區域。本文運用改進的熵值法從生態文明、經濟城鎮化、基礎設施建設、公共服務共享四個方面對于長江經濟帶包含的60個地級市的新型城鎮化水平進行測度,重點進行差異性分析,以期為我國長江經濟帶區域城鎮化進程提供有益的借鑒。

二、長江經濟帶新型城鎮化指標體系的構建

(一)指標的選取

傳統城鎮化指標體系的構建偏向于“硬件城鎮化”,對于諸如提升居民幸福感、內涵增長等概念重視不夠,而新型城鎮化的則更注重“以人為本”的核心價值。

基于此本文結合相關最新規劃,對新型城鎮化指標體系的構建其內涵及特征進行了嘗試性描述:在新型城鎮化發展水平這個一級指標下,分為4個二級指標和對應的24個三級指標。二級指標分別從生態文明、經濟發展水平、基礎設施建設和公共服務四個方面詮釋長江經濟帶新型城鎮化的內涵。

其中在具體指標選取上,生態文明方面的指標主要突出環境承載力和可持續發展的能力:經濟發展水平方面主要突出該區域在城鎮化過程中經濟發展效率和強度等方面:基礎設施建設方面主要突出居民生活便利程度:公共服務方面主要突出城市人口幸福感、個人發展空間等方面。具體內容見表1。

(1)生態文明

城市所處的環境系統是一個特殊而復雜的生態系統,它集聚了大量的人口和工業,在人類進行生活生產的過程中排放了大量的垃圾和污染物,只有對這些垃圾、污染物做好達標處理和控制改善人居環境,擴大城市綠地面積,才能推動人與城鎮環境和諧相處。在當前城市發展進程中,環境問題與經濟發展的矛盾越來越突出,人居環境又越來越受到城市居民的重視,導致環境質量的高低已經成為衡量經濟發展質量的重要指標,良好的人居環境有利于提高城鎮的開放度,有利于提升城鎮的吸引力,有利于擴大城鎮的輻射力,進而實現城鎮可持續發展。所以要把生態文明理念全面融入到城鎮化進程中,因此,將工業二氧化硫排放量、工業固體廢物綜合利用率、工業廢水排放量、建成區綠化覆蓋率、污水處理率、生活垃圾無害化處理率等指標作為評價新型城鎮化人居環境的指標。

(2)經濟城鎮化

經濟增長是城鎮化發展的動力與基礎,也是推動社會進步與人類文明發展的源泉,特別是在經濟發展到一定程度后,集聚經濟與規模經濟產生,另外伴隨著工業化進程的加速,城鎮化進程也會隨之發展,在這個過程中,資本、生產、交換和消費等要素開始向城鎮集聚。新型城鎮化離不開經濟發展,二者之間相輔相成、緊密相關。所以將人均國民生產總值(PGDP)、第三產業產值比重、職工平均工資、城市居民人均可支配收入、吸引外資數額和人均固定資產投資作為衡量新型城鎮化水平中經濟發展方面的重要內容。

(3)基礎設施互聯互通

《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年》明確提出:要加快城市綜合交通網絡建設,優化街區路網結構,建設快速路、主次干路和支路級配合理的路網系統,提升城市道路網絡密度,優先發展公共交通,要統籌公共汽車、輕軌、地鐵等協同發展,推進城市軌道交通系統和自行車等慢行交通系統建設:實施城市地下管網改造工程,統籌城市地上地下設施規劃建設,加強城市地下基礎設施建設和改造:大城市在有條件的地區規劃建設市郊鐵路,提高道路的通達性。可以說基礎設施建設是新型城鎮化建設的基礎,因此,將排水管道長度、人均鋪裝道路面積、每萬人擁有公交車數量、年用水量、移動電話用戶、自來水普及率、燃氣普及率等作為衡量長江經濟帶新型城鎮化基礎設施方面的主要指標。

(4)公共服務共享

在當前的發展時期,“城市病”問題日益嚴重,這表現在城市管理運行效率不高、城市空間無序開發、人口過度聚集、公共服務供給能力不足等方面,而新型城鎮化的主要目標之一就是提升城鎮公共服務水平,提高居民“幸福感”,完善城鎮基礎設施建設、城鎮綜合服務功能,是提升城鎮綜合承載能力關鍵。因此,本文選擇了第三產業從業人員比重、每萬人醫院數、高等學校總數、在校學生總數、高校專任教師總數等指標衡量評價新型城鎮化中社會城鎮化和公共服務水平。

(二)數據來源

長江經濟帶覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川等9省2市,橫跨我國東中西三大區域,具有獨特優勢和巨大發展潛力。改革開放以來,長江經濟帶已發展成為我國綜合實力最強、戰略支撐作用最大的區域之一。本文以長江經濟帶59個地級及以上城市為例①,計算新型城鎮化協調性的綜合指數。所有數據來源于中國城市統計年鑒。

(四)指標體系計算實證結果

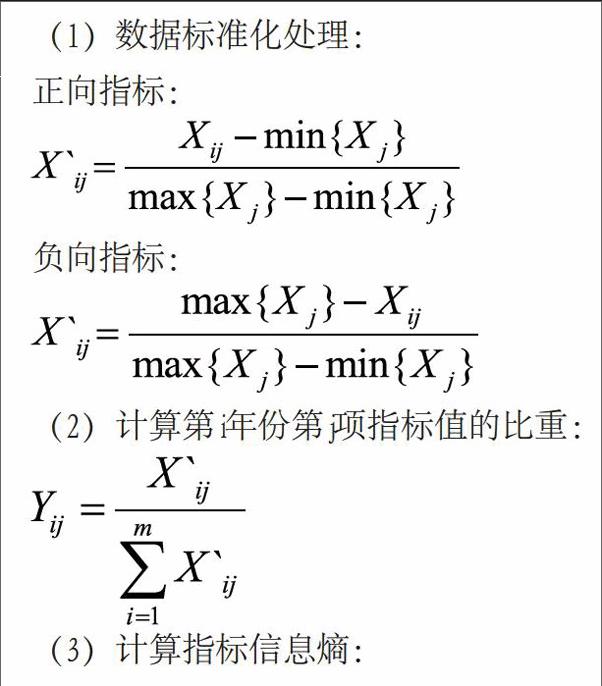

由于長江經濟帶上、中、下游在經濟社會發展、基礎設施以及資源環境等方面不盡相同,新型城鎮化發展水平也存在較大差異。根據上述熵值法計算過程,本文將整個長江經濟帶地區按流域分為三部分,并分析2004-2014年11年間的數據,各指標權重計算結果如表1所示,最終計算得到各地區的新型城鎮化發展水平綜合評價值。

三、長江經濟帶新型城鎮化發展水平的差異性時空分布分析

根據2004-2014年長江經濟帶城市群新型城鎮化發展水平得分情況,分別從整體、城市群區域、地級市3個層面對其新型城鎮化發展水平進行綜合分析。

(一)整體層面新型城鎮化發展水平分折

就宏觀層面而言,11年間長江經濟帶的新型城鎮化發展水平不斷上升,目前已經進入了城鎮化發展的快速階段;平均發展水平由2004年的15.30提高到2014年的30.24,11年間提商14.94,年均增長率為7.05%,各城市的新型城鎮化均得到不同程度的發展和提升。

接下來將分別根據區域的時空差異詳細分析長江經濟帶新型城鎮化的發展情況。

(二)各區域城市群層面新型城鎮化發展水平分析

表2分析對比了2004-2014年長江經濟帶內部上中下游三個區域城市群之間的得分變化情況,就中觀區域層面而言,長江上游、中游、下游三個區域的新型城鎮化發展水平均呈現逐漸上升的趨勢,但是區域差異較大。整體來看:下游地區新型城鎮化發展水平最高,高于全國平均水平;中游地區居中,上游地區最低,并且上游和中游地區均低于全國平均水平。

另外,雖然新型城鎮化水平均穩步提高,但在不同時間段相互之間發展特征存在差異性,所以根據發展階段可做進一步具體分析,可將其劃分為3個階段:第一階段(平穩發展初期),2004-2006年,三個區域城市群新型城鎮化發展水.平差別并不大,并且均穩步提高,綜合得分提高幅度均處于1.00-1.50,其中下游地區的增速較快,中游的發展速度與下游接近,而上游地區增速較慢。;第二階段(快速發展期),2007-2012年,三個區域城市群之間的新型城鎮化發展水平差距總體呈現出先拉大后縮小的狀態,較上一階段發展增速加快,上游地區的增速開始增加,逐漸與中游和上游地區同步,至2010年底,三個區域城市群新型城鎮化發展水平差距達到最小:而之后的2011、2012年是其增速最快的時期。第3階段(均衡發展期),2013-2014年,三個區域新型城鎮化發展速度有所減緩,甚至出現了評價值停滯的現象,而下游地區依然保持著增長的勢頭,其與中下游地區的差距有進一步拉大的趨勢。

這是由于長江下游地區經濟較為發達,城鎮密度和規模相對較大,城鎮化程度和質量相對較高,而上中游地區經濟發展較為落后,城鎮分布密度較小,而且城鎮化發展的質量較低。這種差距和矛盾一方面與我國整體的發展規劃相關,另一方面與各地區的地理位置、發展政策等相關。

(三)地級市層面新型城鎮化發展分析

從表中可以看出2004-2006年,變異系數逐漸增大,由2004年的0.54增大到2006年的0.67,達到最大值,此后幾年變異系數減到最小,為2010年的0.51,2011年又開始增大,直到增加為2014年的0.56。縱觀整個研究階段,所選取的長江經濟帶5 9個城市的新型城鎮化發展水平差異在研究基期較小,首先經歷第一階段的大幅度上升,然后進入第二階段的突然下滑,最后差異性又逐漸增大,在研究末期新型城鎮化水平又出現不均衡狀態。可以看出2006、2012和2014年59個城市的新型城鎮化發展水平最不均衡,2010年區域差異性最小。

另外當選取有代表性的城市做具體比較時發現,上海、蘇州、南京等下游沿岸較發達的直轄市、計劃單列市、省會城市新型城鎮化發展水平較高;攀枝花、宜賓、樂山等上游欠發達的地級市新型城鎮化發展水平較低。從各地區2004 2014年的新型城鎮化發展水平可以發現,近11年來所有城市的新型城鎮化發展水平都呈現上升趨勢。這是因為近年來各地區的城市在水、電、路、信息網絡等基礎設施不斷完善,醫教文衛等公共服務水平明顯提高,居民收入水平和生活質量也得到明顯改善。但是,城鎮化發展帶來的耕地、資源相對不足,城市擁堵與生態環境惡化等問題也愈加嚴重,所以在以人為本的基礎上各地區要轉變經濟發展方式,走資源節約、環境友好的新型城鎮化發展道路。

四、政策建議

本文通過構建新型城鎮化水平評價模型對長江經濟帶進行了綜合評定,并對長江經濟帶發展的時空演變做出了差異性分析。基于上文的分析結果,提出四條促進我國長江經濟帶型新城鎮化發展的政策建議。

1.應針對長江上中下游地區的城鎮化建設目標采取因地制宜、多層次發展的治理策略。根據上中下游區域城市群評價的分析可知,長江下游地區經濟較為發達,城鎮密度和規模相對較大,城鎮化程度和質量相對較高,而中上游地區經濟發展較為落后,城鎮分布密度較小,城鎮化發展的質量較低。由于長江下游地區經濟發達,其對農村人口轉移具有較強吸引力,因此要將妥善安排外來人口作為工作重心并落到實處。根據城市的綜合承載能力和發展潛力,統籌推進外來人口落戶和控制城市人口規模,健全有利于人口合理流動的機制。

加強城市圈建設,重點培養區域經濟增長極。要抓住城市群這個重點,以長三角城市群、長江中游城市群、成渝城市群為主體,發揮上海、武漢、重慶等超大城市和南京、杭州、成都等特大城市的引領作用,發揮合肥、南昌、貴陽、昆明等大城市對地區發展的輻射帶動作用,以沿江大中小城市和小城鎮為依托,培育一批基礎條件好、發展潛力大的小城鎮,最終形成結構合理、區域合作、協調發展、綠色環保的新型城鎮化格局。

加強區域間合作,縮小區域發展差異。由結論可知,近年來長江上中下游區域新型城鎮化發展水平均呈現逐漸上升的趨勢,但是區域發展水平差異較大。長江經濟帶雖然極大地促進了沿江兩岸城市的發展潛力,但城市間發展狀況迥異,如今的主要任務就是要縱觀全局,對整個流域進行全面綜合開發。要加快推動內部一體化進程,發揮城市群間的聯動性,使長江上中下游各區域能夠在競爭與合作中發展,形成各具特色的產業,增強區域競爭力。