因誠致明 因明致誠

徐航航

〔摘要〕本文通過對《中學德育大綱》的解讀和道德與心理教育相結合的優勢分析,闡述了道德認知發展理論對中學道德—心理教育的教育目標設置、教育內容選擇、教學方法優化和評價體系構建等方面的啟示。

〔關鍵詞〕道德認知發展理論;道德-心理教育;啟示

〔中圖分類號〕G44 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1671-2684(2017)20-0020-04

宋代理學家張載在《易說·系辭天下》明確提出“天人合一”的命題,他說:“因誠致明,因明致誠,故天人合一。”這句話用來詮釋道德教育與心理教育之間的關系再合適不過了。心理教育注重人的內在本性,道德教育注重外在的社會要求,將這兩者結合起來,則能夠達到從人的本性出發,追求生命超越的境界[1]。

1998 年 8 月 20 日頒布的《中學德育大綱》明確指出,德育即政治、思想、道德與心理教育。這說明道德教育和心理教育同屬德育工作的重要組成部分。道德教育與心理教育在目標上具有統一性,功能上具有互補性,手段方法上具有借鑒性,內容原則上具有交叉性。所以如能夠將兩者整合,將會為德育注入新的活力,同時能夠加強德育工作的時代性、針對性和實效性。

與傳統道德教育理論不同,發展心理學家科爾伯格提出的道德認知發展理論認為,個體道德發展的動力既不是來自他的先天成熟,也不是來自他的后天學習,而是來自個體與社會的相互作用。在這種相互作用過程中,隨著個體承擔社會角色機會的增多,個體的道德經驗不斷結構化,不斷同化吸收和調整平衡新的道德經驗,從而使個體的道德結構產生新的質變,飛躍到新的發展水平。個體的品德就是在一次又一次從不平衡到平衡的質變過程中得到發展的[2-5]。

在辯證地吸收兩種理論的基礎上,我堅持以學生心理發展規律為基礎,以社會主義核心價值觀為核心,為促使學生達到道德觀、道德情感以及道德行為共同的成長,做了如下四點嘗試。

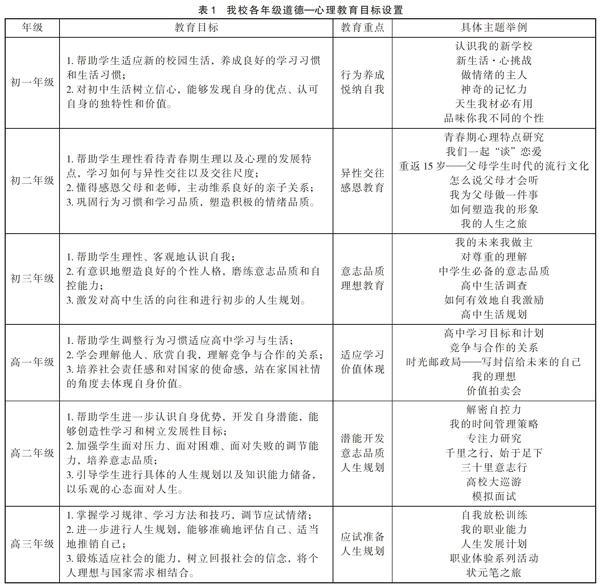

一、教學目標設置:遵循道德水平發展規律,注重道德判斷能力提升

道德認知發展理論的一個重要部分是青少年的道德水平發展階段理論,科爾伯格認為,雖然把發展作為道德教育的目的,但并不是指通過加快發展速度以造就道德上的超前發展的學生,而是保證學生有適宜的發展水平,保證每個學生最終能達到思維和行動的某種成熟水平。因此,發展性的道德教育目的就是在學生固定在某個低級階段之前,創造條件刺激他們向更高的階段發展[6-8]。所以,我們的教育目標設置應遵循不同年級學生的道德發展水平,“螺旋階梯式”地設置具體的教育目標。

同時,科爾伯格認為,兒童道德成熟的標志是他做出道德判斷和提出自己的道德原則的能力,而不是是否遵從他周圍的成人的道德判斷。因此,教育目標的重點應當放在促進學生道德判斷力的發展上,注重道德理性對道德判斷和行為的指導作用,使學生借助理性的力量,以社會主義核心價值觀為基礎,形成自己的價值觀、道德觀,面對具體的道德情境,進行理性的道德推理,體驗相應的道德情感,做出正確的道德行為,進而不斷促進其道德認知、道德情感和道德行為的發展[9-12]。

從表1可以看出,我校的教育目標設置以自我認識貫穿六個年級,在不斷深入的自我探索、自我認同和自我成長中,幫助學生塑造良好的個性品質、懂得如何與他人相處、樹立崇高的理想和進行相對應的人生規劃。這種教育目標的設置通過學生內在認知結構的改變,最終達到知、情、意的統一的目的。

二、教育內容選擇:符合時代性,凸顯針對性

首先,時代性原則要求道德-心理教育內容選擇要符合時代背景,從現實生活中取材。我校道德-心理教育內容選擇重點放在社會主義核心價值觀、公民意識、文明禮儀、心理健康、生命教育以及媒介素養等方面。

案例1:研究性學習——“電子產品對家庭關系的影響”

在當今信息時代的背景下,電子產品已成為現代家庭的必備品,引導學生正確對待電子產品、使用網絡工具十分迫切。課程育人是我校德育工作的重要工作途徑,所以在綜合實踐課程的研究性學習中,教師引導學生選擇了課題“電子產品對家庭關系的影響”。

該課題小組不僅在中學生中針對電子產品帶來的影響做了廣泛的調查,還通過調查問卷和訪談形式收集了家長們的意見和建議,在調查報告中針對電子產品對家庭關系的影響進行了客觀、理性的分析,最后還提出了一套有針對性、可操作的解決方案,得到了學生和家長雙方的認可,也協助學校解決了一部分電子產品帶來的問題。

這次課題的選擇符合我校道德-心理教育重點內容中的媒介素養教育,結合當今時代背景,從學生的現實生活取材,獲得了良好的德育成效。

其次,針對性原則要求道德-心理教育內容選擇應當遵循各年級學生的心理發展規律,特別是道德認知發展理論。道德認知發展理論將個體的道德發展劃分為三水平六階段,他認為道德教育的實施應符合學生的年齡特點和道德認知水平。以生命教育為例,在初中階段以尊重生命為主要內容,結合感恩教育、悅納自我、善待他人等內容;高中階段以提升生命質量為主要內容,結合人生規劃、積極個性品質、責任感、使命感等內容。

三、教育方法優化:構建德育網絡,關注互動體驗,實現自主成長

德育的方法和策略一直是德育的重點和難點工作,傳統德育方法 強調教師的權威作用和價值導向。而心理健康教育強調關系在教育過程中的主體地位,學生在良好的關系互動中成長。所以,在學校的教育實踐中,應當將兩者有效地結合在一起,發展多元化,多樣化的德育教育方法和策略[13-15]。教師始終把握正確的道德價值取向,應注重構建“三位一體”的德育網絡,包括家校關系、師生關系以及親子關系三大板塊,缺一不可,同時也要聯合社會力量,形成合力。通過三方、甚至四方的互動,不斷創造情景和對話,為學生提供切實的成長機會、成長空間和條件,讓學生在互動中自主成長。

在學校實踐中,應以社會主義核心價值觀為教育的思想基礎,以互動體驗為教育的方法基礎,采用活動體悟法、故事感悟法、角色扮演法、真人圖書館對話法等方法,結合學校的校園文化活動、社會實踐、社區服務,在校園中營造道德-心理教育的生態環境。

案例2:“Make It Happen”生涯規劃系列活動

在班主任工作和心理教師輔導工作中發現,高中生普遍存在對生涯規劃不明確的問題。以往的生涯規劃教育常以講座或班會課的形式進行,以嘉賓或教師講授為主,能夠快速普及生涯規劃的知識。雖然學生當時有一定的感觸,但持續時間不長,落實到具體問題時學生依然困惑。所以在德育處的主導下,我校團委與心理教育健康中心共同策劃設計了一系列“Make It Happen”生涯規劃活動。形式包括:

“松湖之約”名人名家論壇:邀請各行各業的杰出人士,分享他們的成長成才之路,為學生們樹立良好的榜樣,激發學生們的奮斗熱情。

“大學的故事”分享會:邀請大學在讀的校友以及青年教師分享他們在大學中的故事,包括社團故事、友情故事、愛情故事等等,以互動分享的形式進行。學生們熱情高漲,分享會結束后還常常圍著分享嘉賓討論提問。

“高校大巡游”社會實踐活動:利用我校位于大學聚集的高新科技園區優勢,帶領學生參觀附近的大學,參與大學的活動,與大學生座談,了解大學生活,樹立自己的目標。

“虛位以待”模擬面試:由心理社團主辦的半開放式心理劇,主題包括大學自主招生面試、大學社團面試以及工作面試三大板塊。評委事先排練好,面試者現場報名或者提前報名,其他學生觀摩。評委通過模擬各種面試場景考驗面試者的儀容儀態、臨場應變能力以及職業知識儲備等,并邀請專家、老師以及家長作為點評嘉賓,同時點評評委以及面試者的表現。

“青春無悔”生涯規劃游園會:通過宣傳板報展示、職業能力測評、生涯知識競答、人生旅程定向越野等活動,讓學生在玩中學、學中悟。

“我的人生我做主”個人生涯輔導:在老師中組建“生涯規劃導師”小組,學生中組建“生涯規劃助手”小組,幫助學生進行一對一的生涯能力測評(結合專業量表和訪談)、生涯規劃指導和生涯規劃監督等。

四、評價體系構建:量化評價與質性評價相結合

量化評價是傳統的品德評價方式,它在評價理念、評價主體以及評價結果信效度上都存在自身的局限性。質性評價的引入能夠彌補量化評價的局限,并且能夠發展出有效的評價體系。在實際操作中,應注意以下三個方面。

第一,評價主體應當包括教師、學生、學生小組以及父母。這使品德評價不再是單一的、被動的,而成為一種開放式、多元化的評價。

第二,評價方式包括自然觀察、個別訪談、調查問卷、文字分析等,多層次、多角度地評估學生的品德發展水平,使評價結果盡可能接近真實情況。

第三,評價目標應以發展性與診斷性為核心。單一的量化評價只能給予學生一個結論性的分數,而兩者相結合的方式能夠幫助學生發現自己的不足與潛力,給予學生發展性的建議,鼓勵學生不斷努力進步,使學生在獲得評價結果后能夠擁有更大的發展空間。

因誠則明,因明則誠,德育教育要立足于人的本質,同時又要超越人的本質,是一種在人的心理本性基礎上對更高精神境界的追求。凡心所向,素履所往,生如逆旅,一葦以航。希望我們每位教師都能不斷優化自己的教育行為,推動學生們在德育-心理上不斷實現自我成長。

參考文獻

[1]陳玲玲. 心理健康教育在中學德育過程中的功能初探[D].蘇州大學,2010.

[2]班華. 心理—道德教育服務人生幸福[J]. 南京師大學報(社會科學版),2014(1):89-94.

[3]鄧純考,喻東麗. 淺論心理教育的德育功能[J]. 教育探索,2002(11):82-84.

[4]班華. 我探索心理教育的心路歷程[J]. 江蘇理工學院學報,2014,20(5):159-164.

[5]于建東,徐聲慧. 柯爾伯格的道德認知發展理論述評[J]. 湖南經濟管理干部學院學報,2006,17(5):93-100.

[6]孫勝. 大學生道德社會化中的實踐探討——科爾伯格道德認知發展理論的應用研究[D]. 哈爾濱工程大學:哈爾濱工程大學,2007.

[7]周榕. 道德認知發展理論對我國德育改革的啟示[D]. 中南民族大學,2007.

[8]李玨. 德育教育的新途徑 ——淺談心理教育的德育功能[J]. 教育戰線,2012(1):130-131.

[9]王琰. 對心理教育與德育關系的再認識[J]. 教育理論與實踐,2007,27(3):26-27.

[10]李文娟. 柯爾柏格認知發展理論對我國高校德育的啟示[D].吉首大學,2014.

[11]梁光霞. 論德育與心理教育相互融合的構建[J]. 九江學院學報(社會科學版),2006(2):115-117.

[12]魯顯玉,周志勇. 素質教育視域下心理教育與道德教育的整合研究[J]. 當代教育理論與實踐,2011,3(2):10-12.

[13]科爾伯格著,郭本禹等譯,(道德發展心理學)道德階段的本質與確證[M].上海:華東師范大學出版社,2004,67.

[14]L. Kohlberg. The Phylosophy of Moral Education[M]. San Francisca:HarperRow. 1984:1361.

[15]葉飛.論品德評價的質性取向[J].中小學德育,2015,(5):5-8.

(作者單位:廣東省東莞中學松山湖學校,東莞,511700)

編輯/張 帆 終校/于 洪