對設置體育課程單元教學計劃的思考

賈齊 (北京師范大學體育與運動學院,100875)

教學研究

對設置體育課程單元教學計劃的思考

賈齊 (北京師范大學體育與運動學院,100875)

編者按:體育單元教學計劃是根據學期教學計劃對各個單元進行的設計;是將所在年級的體育課程內容和目標,按照一定的邏輯關系具體化為各個課時的目標和內容,所以又是制訂課時計劃的依據,因此,單元計劃不同于學期計劃,也不等同于課時計劃,而是處于學期計劃與課時計劃之間,發揮著承上啟下作用的一種獨特教學計劃表達形式。那么,在體育教學實踐中,應該如何構建單元計劃的內容框架體系,其中應該呈現哪些核心要素?規范、合理的單元計劃有哪些要求?單元計劃又應該如何進行科學評價?諸如此類的問題,需要大家進一步思考和探討。為此,本期本刊圍繞單元教學計劃的構成要素、構建思路與方法、科學評價以及制訂過程中存在問題的解決策略等進行專題組稿,以期能夠給予廣大讀者實際的借鑒意義,歡迎大家針對相關問題進一步探討,撰稿并投稿。

一、單元教學計劃在體育課程教學中的位置

課程目標的實現,通常是以課程標準所規定的內容為依托。在體育課程教學領域,內容往往以項目(名稱)的方式呈現,比如“籃球”、“墊上運動”或“短跑”。當這些內容出現在某個年級的體育課程中時,它們各自都要占據一定的課時數。而單元教學計劃的設置,是在這些內容各自所占課時數被確定之后,將其中某一內容轉化具有邏輯關系的形態,并呈現于所確定的各個課時之中。由于單元教學計劃是將所在年級的體育課程內容和目標,按照一定的邏輯關系具體化為各個課時的目標和內容,使得單元教學計劃構成了制訂課時計劃的依據。

二、單元教學計劃的構成要件

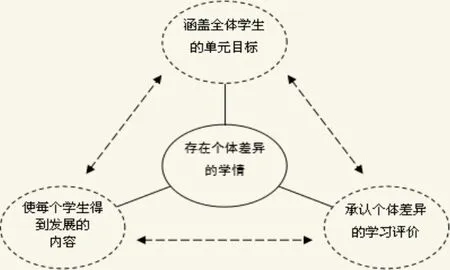

單元教學計劃由以下要件所構成:學情;單元教學計劃的目標;被具體化的內容;評價內容及方式。它們之間的關系見下圖。

三、將內容分布于單元教學計劃中各個課時的要點

單元教學計劃的構成要件關系圖

第一,由于單元教學計劃是將內容按照一定的邏輯關系分配到各個課時之中,這就需要單元教學計劃的設計者在對本單元內容的內涵予以解釋的基礎上,按照外延將其劃分為與其對應的二級內容甚至三級內容。比如以籃球單元教學計劃的設置為例,“籃球”屬于一級內容,“傳接球”“投籃”和“運球”等屬于二級內容,而“行進間傳接球”或“行進間投籃”等則屬于籃球的三級內容。至于選擇其中哪些外延作為單元教學內容,一方面要以所確定的課時為框架,另一方面則以學情為依托。

第二,單元教學計劃的設計者要以一級內容與各個外延之間的價值或邏輯關系為依據,同時在考慮學生當下發展水平的基礎上,確定每個課時安排哪些二級或三級內容,然后將不同外延的內容按照時間先后分布于所在單元的各個課時之中。

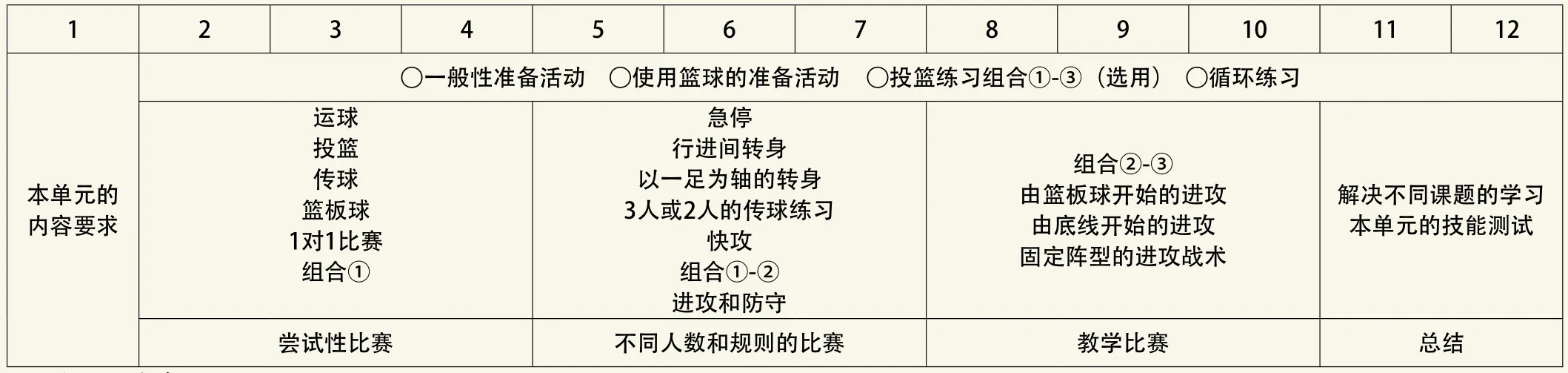

以初中二年級的籃球單元教學計劃為例(見下表):

在該單元教學計劃中,設計者是將作為一級內容的籃球,具體化為與其對應的二級或三級內容(即一級內容的外延),并按照這些二級或三級內容與一級內容之間的邏輯關系以及難易程度,依次分布于該單元的12個課時之中。大家可以注意到,該單元教學計劃的內容安排有兩個特點:一是每節課的準備活動都以籃球的個人技術為主,二是將教學比賽貫穿于單元教學的始終。由此可以推測出,該單元的設計者是將“籃球”這一內容的內涵解釋為“人-球-人”的對抗,而不是單純的個人技術,這種解釋從該單元每節課中的單個技術與競賽之間所構成的相互依托和支撐的內在關聯顯現出來。這種對內容的解釋以及外延的邏輯安排,使學生通過該單元的學習,得以對籃球這一內容形成相對完整的把握。

在設計單元教學計劃時,怎樣基于學情來選擇二級或三級內容呢?

由于單元教學計劃是為設置課時計劃提供依據,因此,要求設計者在選擇二級或三級內容的時候,必須對它們在課時教學中能否轉化為與不同水平學生相適宜的形態或要求予以初步考慮。比如在上述籃球單元教學計劃中,設計者在考慮將“投籃”作為二級內容的同時,必須對它在教學現場能否呈現進行選擇(如球的大小、投籃距離的遠近和不同的投籃點、哪些姿勢的投籃動作等要素)。只有當所提供的選擇與學情相符時,才能夠保證所設置的“投籃”與不同水平學生的發展構成對應關系。

初中二年級籃球單元教學計劃

四、立足于“內容—學情”的對應關系設置單元教學目標

由于體育課程目標是通過各個單元的教學得以實現,而各個單元教學目標的設置是以相應單元的內容為依托。當我們將教學目標作為尚未達成的行為予以理解,且試圖通過實施相應內容的教學予以實現時,就要求教師在設置單元教學計劃的內容時,必須以“教其所不會,從會處下手教”為原則。很顯然,如果所選擇的內容不能通過教學使得全體學生——而不是部分學生——在原有基礎上得到新的發展變化,就會出現部分學生“吃不飽”或“吃不了”的結果,就意味著所設置的單元教學目標存在嚴重缺陷。換句話說,只有當教學目標表現為使全體學生通過教學較之當下有所發展時,該教學目標在邏輯上能夠得以成立。

由此可見,為了使所設置的單元教學計劃目標能夠涵蓋全體學生,目標的表述不僅要給出與內容(含二級或三級內容)相關的行為變化,更重要的是,單元教學計劃中所選擇的內容不能脫離學生當下的發展水平,必須以學生當下的發展水平為依托。這就需要教師在選擇單元教學計劃的內容(即二級或三級內容)時,還要對具體教學過程中如何使得這些內容以不同的形態或運動條件以及運動課題(即身體練習的三要素)表現出來有所考慮。從而便于在設置相應的課時教學計劃時,使得這些內容的教學在每次課教學中,能夠與不同水平的學生構成對應關系,從而為全體學生的發展提供條件。從我國中小學體育課程教學狀況來說,如何立足于學情來設置內容,是教師設置單元教學計劃過程中最容易忽略的地方。

五、要以“個體內差異評價”作為單元教學計劃的評價方式

由于課程內容在教學過程中,被組織為單元的形式,意味著課程目標的實現是以被組織的單元教學為依托。而對單元教學目標是否實現的評判,則表現為體育課程教學過程中相關行為的評價。

當我們承認義務教育階段體育課程的實施,是以《中華人民共和國義務教育法》為依據的法律行為,是面向全體適齡兒童,使存在著個體差異的學生都得到發展。那么,教師在主觀方面,就應該避免乃至杜絕導致學生“吃不飽”或“吃不了”的教學行為,即體現出對學生個體差異的承認。

這種對學情即個體差異的承認,不僅體現在所設置的單元教學計劃目標中,體現在對單元教學計劃內容(含二級或三級內容)的選擇,更重要的是通過教學評價予以體現。這里所說的教學評價,不僅指單元教學結束時,同時也包括在每課時的教學過程之中。很顯然,如果在單元教學計劃中沒有充分考慮個體差異的存在,出現在每課時中的二級或三級內容,就不可能呈現為不同難度或不同要求的教材(即身體練習),而只能是那種忽視個體差異存在的“一刀切”的教學。如果教師是從學情出發,即按照不同學生發展水平的差異,按照“從會處下手教,教其所不會”使其得到相應的發展,就意味著必須以學生原有的水平作為參照對其予以評價,而不是采用那種統一標準的“相對評價”。采用這種“個體內差異評價”的方式,不僅有助于讓學生看到自己的進步和差距從而提高學習積極性,同時才能夠與單元教學目標的設置和內容的選擇具有內在的自洽性,才能夠與《中華人民共和國義務教育法》構成合理的對應關系。

六、教學目標基本性質的再理解

最后需要著重指出的是,目前我國體育課程理論界和教學實踐現場,對于教學目標的理解,存在著在“量”的要求方面過于狹隘的嚴重缺陷。這種缺陷表現為將教學目標理解為在難度或動作形態方面的“一刀切”,也就是將預期的教學目標表現為在特定運動條件下,以特定技術動作所完成的運動課題。這種對教學目標理解的缺陷,成為了導致部分學生“吃不飽”和部分學生“吃不了”的原因所在。對此,賈齊在將運動技能目標解構為“目標=內容(即質)的規定+達成度(即量)的規定”的基礎上,提出了如下觀點:從義務教育不是為了滿足社會和個體的特定需要,而是旨在于提高全民族的基本素質這一立場出發,所設置的體育課程目標不應該表現為統一的量化指標[1]。具體而言,教學目標的表述,應該體現出對個體差異的承認,體現出使每個學生在原有基礎上都得到相應的發展,而不是那種“一刀切”的統一量化指標(比如使大部分學生通過本單元教學,達到某某水平)。只有這樣理解教學目標和在教學計劃中表述目標,學情的把握才具有了其存在的價值和意義,才為依據學情選擇相應的內容,和在課時計劃中按照身體練習的三要素設置相應的教材提供了保障。

[1]賈齊.對我國體育課程運動技能評價規則的破與立[J].體育與科學,2015,1.