項目化教學在高職院校心理健康教育課程中的應用

吳毖薇

摘要:本文根據《高職大學生心理健康教育》課程的定位,分析項目化教學的必要性,探討項目化教學在課程中的應用,并對課程的教學目標、教學內容及項目等進行了設計,力求提高大學生心理健康教育課程的實效性。

關鍵詞:項目化教學;心理健康教育;高職生

隨著社會的發展,人們對心理健康越來越重視. 根據 2011年5月28日教育部辦公廳印發的《普通高等學校學生心理健康教育課程教學基本要求》的通知,也可以看出心理健康教育課程的重要性。因此,在實際教學工作中,重視對學生的心理健康教育也就成為了教學工作中的趨勢.從目前我國的高職院校中可以看出,高職大學生心理健康教育課程,已形成了一種重理論、輕實踐的教學模式[1]. 這種教學模式不能很好的滿足學生的需求,課堂教學的效果不理想。可見,高職大學生心理健康教育課程的教學模式需要創新。

1、在高職大學生心理健康教育課程中實施項目化教學的意義

項目化教學就是以項目為載體、以工作任務為中心來選擇組織課程內容,并以完成工作任務為主要學習方式的課程模式[2]。在實際的心理健康教育教學過程中,教師應該以學生的實際生活為基礎,采取任務驅動的形式,以學生為主體,整合理論與實踐,做到做中學、學中做有效地提高學生的實踐能力和技能水平。教師還可以設置某種特定的情景,加強學生對心理健康的了解,提升學生的心理素質。

2、項目化教學在高職大學生心理健康教育課程中的應用

2.1高職大學生心理健康教育課程的定位與分析

《大學生心理健康教育》是面向各專業大一新生的人文素質公共必修課程,是針對21世紀高職學生生理心理發展的客觀需要設計開發的課程。該課程是高職院校素質教育的重要組成部分,其宗旨是增進高職學生的心理健康,讓學生了解自身的心理發展特點和規律,掌握心理調適的方法,增強心理調適能力和社會適應能力,促進學生身心健康全面發展,提升高職學生的綜合素質。

2.2高職大學生心理健康教育課程的教學目標

(1)總體目標:通過本課程的學習和項目的實施,使學生初步具備心理調適和心理保健的能力,掌握維護心理健康的基本方法和技能,促進學生的身心健康發展。為大學生適應三年的學習生活及將來畢業后適應工作和社會生活服務。

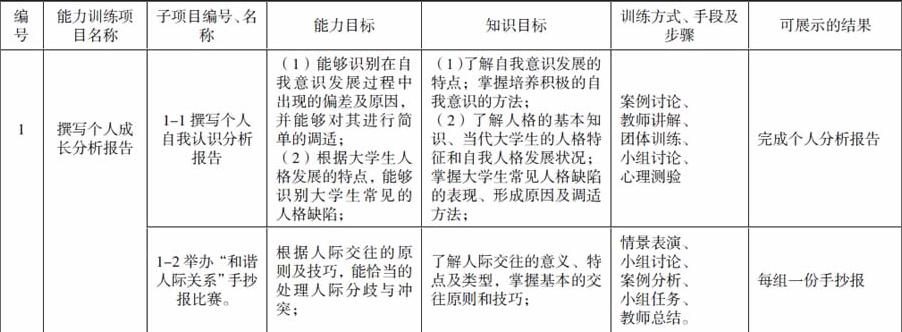

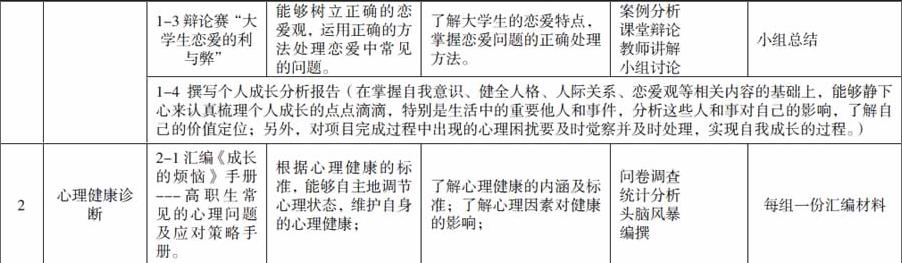

(2)能力目標: 能夠識別在自我意識發展過程中出現的偏差及原因,并能夠對其進行簡單的調適;根據大學生人格發展的特點,能夠識別大學生常見的人格缺陷;根據人際交往的原則及技巧,能恰當的處理人際分歧與沖突;能夠樹立正確的戀愛觀,運用正確的方法分析與處理戀愛中常見的問題;根據心理健康的標準,能夠自主地調節心理狀態,維護自身的心理健康。

(3)知識目標:了解自我意識發展的特點;掌握培養積極的自我意識的方法;了解人格的基本知識、當代大學生的人格特征和自我人格發展狀況;掌握大學生常見人格缺陷的表現、形成原因及調適方法;了解人際交往的意義、特點及類型;掌握基本的交往原則和技巧;了解戀愛的特點;掌握正確處理戀愛中常見的問題的方法;了解心理健康的內涵及標準;了解心理因素對健康的影響。

(4)素質目標:培養積極健康的心態和良好的心理素質;培養學生的自我意識和適應能力;增強學生與人交流和溝通的能力;增強學生與他人的合作意識,培養良好的團隊精神。

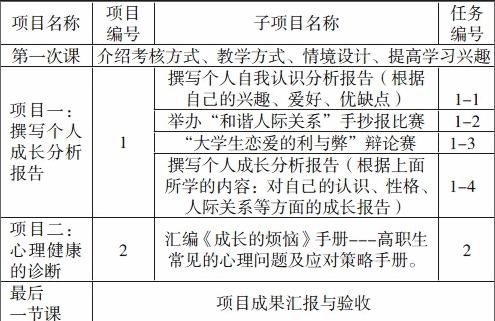

2.3高職大學生心理健康教育課程的教學內容及項目

據教育部辦公廳制定的《普通高等學校學生心理健康教育課程教學基本要求》進行設定和組織課程內容。在能力訓練項目中,需要貼近學生的生活,進而提升項目的代表性和實踐性。項目內容設計及能力訓練項目具體見下表:

2.4高職大學生心理健康教育課程的考核方法

本課程注重的不僅是向學生授心理健康的相關知識,更注重的是課程的實效,使學生心理素質的真正提高。所以高職大學生心理健康教育課程考核不能用單一的閉卷考試分數作為考核標準,而是更為注重學生的學習過程。考核由形成性考核和終結性考核組成,其中,項目得分包括:教師評價、作品質量、小組互評、匯報評價等方面的綜合得分。

3、總結

項目化教學在高職大學生心理健康教育課程中的應用,可以使學生在有限的時間里,掌握更多的心理知識,做到學以致用,能夠提高高職大學生心理健康教育課程的實效性。高職大學生心理健康教育課程項目化教學正處于起步階段,需要教師從學生的實際出發,不斷地進行實踐與創新,更好的培養適合社會需要的人才。

參考文獻:

[1]黃群瑛.以精品課程建設為契機推動高校心理健康教育課程改革[J].教育與職業,2011(12):138-139。

[2]戴士泓.職業教育課程教學改革[M].北京:清華大學出版社,2007。endprint