炎癥性腸病患者腸道菌群結構變化與炎性指標的相關性分析

趙璐+劉軍校+汪國宏

【摘要】目的:分析炎癥性腸病(IBD)患者腸道菌群結構變化及其與炎性指標的相關性。方法:選取IBD活動期患者106例及健康者60例,采集糞便樣本,進行腸道菌群培養,記錄菌群數量,分析菌群數量與炎性指標的相關性。結果:UC、CD患者腸球菌屬、消化球菌、擬桿菌、雙歧桿菌、酵母菌屬、乳桿菌屬的數量明顯多于對照組,UC、CD患者真桿菌屬數量明顯少于對照組,P<0.05,差異具有統計學意義。菌群數量與各炎性指標存在一定相關性。結論:IBD患者腸道菌群結構被破壞,菌群比例失調,其改變與炎性指標存在一定相關性。

【關鍵詞】 炎癥性腸病;腸道菌群結構;炎性指標;相關性

【中圖分類號】 R574.62

【文獻標識碼】 A

【文章編號】2095-6851(2017)08-024-01

IBD多發于回腸、直腸、結腸,屬于慢性特發性炎癥性腸道疾病,雖目前對于IBD的具體發病機制尚不明確,但諸多研究表明腸道菌群結構紊亂及炎癥反應的發生在其中起著重要的作用[1],為分析IBD患者腸道菌群結構變化及其與炎性指標的相關性,本次研究選取了106例IBD患者及60例健康者進行研究,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料:

選取2015年6月~2017年6月在我院確診的IBD活動期患者106例,其中男性64例,女性42例,平均年齡(43.6±2.4)歲,潰瘍性結腸炎(UC)71例,克羅恩病(CD)35例。另選取同期在我院接受體檢的健康者60例作為對照組,其中男性32例,女性28例,平均年齡(43.4±2.3)歲。

1.2 方法:

于無菌條件下采集入選者的糞便樣本10g,將其放入厭氧罐中,選擇腸道菌群中的10種病原菌進行細菌培養。采用三級鑒定法鑒定病原菌至菌屬水平。

炎性指標的檢測:采集所有入選者的靜脈血3mL,選用流式細胞儀測定白細胞(WBC)和血小板(PLT)計數,采用Monitor20血沉分析儀檢測血沉(ESR)水平,采用酶聯免疫吸附法檢測C反應蛋白(CRP)水平。

1.3 統計學方法:

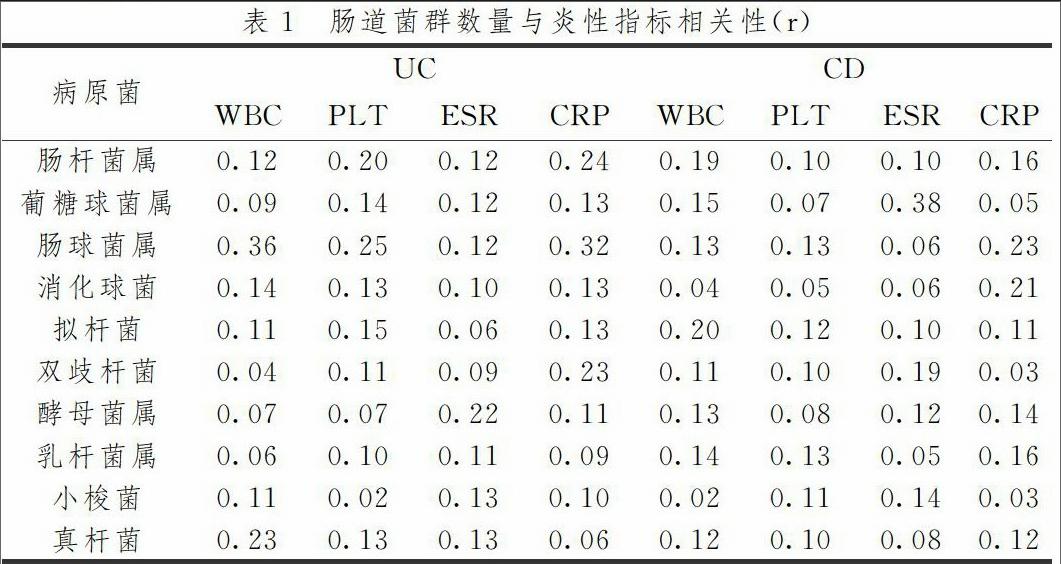

借助統計學軟件SPSS19.0進行分析,計量資料以(平均值±標準差)的形式表示,用t檢驗,以P<0.05為差異具有統計學意義;菌群數量與炎性指標相關性進行雙變量相關分析,相關系數r<0.4為弱相關,0.4≤r<0.7為中等相關,r>0.7為強相關[2]。

2 結果

2.1 UC、CD患者與對照組健康者腸道菌群數量對比:

UC、CD患者腸球菌屬、消化球菌、擬桿菌、雙歧桿菌、酵母菌屬、乳桿菌屬的數量明顯多于對照組,UC、CD患者真桿菌屬數量明顯少于對照組,P<0.05,差異具有統計學意義。

2.2 腸道菌群數量與炎性指標相關性分析:

UC患者WBC水平與腸球菌屬、真桿菌數量呈負相關,PLT水平與腸球菌屬數量呈負相關,ESR水平與酵母菌屬數量呈正相關,CRP水平與腸桿菌屬、腸球菌屬、雙歧桿菌數量呈負相關;CD患者ESR水平與葡萄球菌數量呈負相關。詳見表1。

3 討論

正常腸道菌群具有調節消化功能、抵抗感染、屏障作用,菌群內部、菌群及外界共同構成的穩定結構是保證腸道健康的關鍵,一旦這種穩定狀態被打破,就會影響腸道正常功能,加大腸道感染的風險,炎性指標是評價腸道炎癥反應的重要指標,通過對炎性指標與腸道菌群結構變化相關性的研究,可一定程度上了解疾病的發生機制,對后期治療具有一定指導意義。

本次研究中UC、CD患者腸球菌屬、消化球菌、擬桿菌、雙歧桿菌、酵母菌屬、乳桿菌屬的數量明顯多于對照組,UC、CD患者真桿菌屬數量明顯少于對照組,從此可看出IBD患者較于健康者,腸道菌群結構遭到嚴重破壞,菌群比例失調,其中致病菌群數量增加明顯,加重了對腸道黏膜的損傷,使腸道發生炎癥反應,雙歧桿菌、乳桿菌屬等益生菌數量也有明顯增加,說明機體啟動了抗炎機制。本文分析了WBC、PLT、ESR、CRP4種炎性指標與菌群數量的關系,得出炎性指標水平的高低與菌群數量存在一定相關性,這與腸道菌群結構改變影響了機體免疫功能和能量代謝有關[3],但相關系數r均小于0.4,這種相關關系較弱。

綜上所述,可知IBD患者腸道菌群結構被破壞,菌群比例失調,其改變與炎性指標存在一定相關性。

參考文獻

[1] 蔡尚黨,陳建設,婁寧等.炎癥性腸病患者腸道菌群結構變化與炎性指標的關系研究[J].中華醫院感染學雜志,2016,26(9):1942-1945.

[2] 張婷,陳燁,王中秋等.炎癥性腸病患者腸道菌群結構的變化及其與炎性指標的關系[J].南方醫科大學學報,2013,(10):1474-1477,1498.

[3] 宋軍民,楊超,常遠等.炎癥性腸病患者腸道菌群變化與發病關系研究[J].中華醫院感染學雜志,2015,(15):3425-3427.endprint