循證醫學模式在醫學研究生教學中應用效果的Meta分析

李瑞,秦麗巖,姚華,苗蕾,張蓓,劉璐,孫玉萍*

(1.新疆醫科大學,新疆烏魯木齊830011;2.新疆醫科大學第六附屬醫院,新疆烏魯木齊830002;3.新疆醫科大學第一附屬醫院,新疆烏魯木齊830011)

循證醫學模式在醫學研究生教學中應用效果的Meta分析

李瑞1,秦麗巖2,姚華3,苗蕾1,張蓓1,劉璐1,孫玉萍1*

(1.新疆醫科大學,新疆烏魯木齊830011;2.新疆醫科大學第六附屬醫院,新疆烏魯木齊830002;3.新疆醫科大學第一附屬醫院,新疆烏魯木齊830011)

目的比較循證醫學模式與傳統教學模式在醫學研究生教學中的應用效果。方法檢索5個電子數據庫,獲取相關文獻,對納入文獻進行質量評價后運用RevMan 5.3和Stata 11.0軟件進行Meta分析。結果共納入文獻10篇,包含464例參與者,其中EBM組232例,LBL組232例。經Meta分析發現,EBM組的理論考試成績、實踐操作成績、病例分析能力及學習興趣均高于LBL組(理論考試成績:SMD=0.70,95%CI=0.48~0.93,P<0.01;實踐操作成績:SMD=1.40,95%CI=1.17~1.64,P<0.01;病例分析能力:SMD=1.80,95%CI=1.44~2.16,P<0.01;學習興趣:OR=5.00,95%CI=2.43~10.25,P<0.01)。納入研究間不存在發表偏倚。結論循證醫學模式的教學效果優于傳統教學模式。

循證醫學;傳統教學;醫學研究生;Meta分析

傳統教學(Lecture-Based Learning,LBL)模式即教師憑借自身經驗在課堂上講授理論知識,學生通過死記硬背的方式應付考試。運用這種教學模式培養出來的醫學研究生在走入工作崗位后不僅發現問題、分析問題、解決問題的能力較弱,而且極度缺乏主觀能動性及創造性。循證醫學(Evidence-Based Medicine,EBM)誕生于20世紀90年代,強調醫務工作者在臨床實踐中要靈活掌握已有的臨床研究結果,并結合所學專業知識及經驗,同時切身考慮患者情況和需求,以證據為依托,為患者量身定制診療措施,引起國內外學者的廣泛關注。目前,我國面臨新形勢下的醫學教育改革,培養專業素質過硬、創新能力突出的醫學人才迫在眉睫,而循證醫學的出現,無疑為當前的醫學研究生教育改革提供了新的發展方向[1]。現如今,已有眾多學者對EBM模式的教學效果進行了探討,然而結果并不一致。因此,本文采用Meta分析的方法,對該模式在醫學研究生教學中的效果進行綜合評價,以期為該模式的推廣和應用提供科學依據,現介紹如下。

1 資料與方法

1.1 資料

計算機檢索PubMed、萬方數據庫、維普數據庫、中國生物醫學文獻服務系統和中國知網數據庫中比較EBM和LBL兩種教學模式應用效果的相關文獻,檢索時間為建庫至今,最后檢索日期為2017年3月30日。中文檢索詞:循證醫學模式、循證醫學思想、傳統教學模式、EBM教學和LBL教學;英文檢索詞:Evidence-based medicine、Lecture-based learning。

1.2 納入與排除標準

納入標準:(1)有關循證醫學模式與傳統教學模式教學效果的對比研究;(2)研究對象為醫學研究生;(3)研究設計類型為隨機對照實驗;(4)研究結果中包含完整的定量教學效果指標;(5)重復發表的文獻選取質量較好的1篇。排除標準:(1)綜述類文獻;(2)結局指標數據不完整或無法利用的文獻。

1.3 文獻質量評價及數據提取

研究選用Jadad量表進行質量評價[2]。該量表包含隨機方法、盲法、失訪和退出、意向性分析及基線是否可比5項內容,每項內容滿分為10分,得分≥25分為高質量文獻,<25分為低質量文獻。質量評價由2名研究者分別完成,結論不一致時,由第3名研究者確定。提取資料包括第一作者、發表年份、樣本含量、理論成績、實踐操作成績、病例分析成績及學習興趣等。

1.4 統計學分析

選用RevMan 5.3和Stata 11.0軟件進行Meta分析,根據標準化均差(SMD)和OR值及其95%置信區間判斷兩種教學模式的教學效果。依據I2統計量確定研究的異質性,若P>0.05,表明不存在異質性,選用固定效應模型進行Meta分析,反之選用隨機效應模型進行Meta分析。研究結果的穩定性采用敏感性分析來判斷,同時采用Begg檢驗和Egger檢驗評估是否有發表偏倚存在。

2 結果

2.1 納入文獻的基本情況

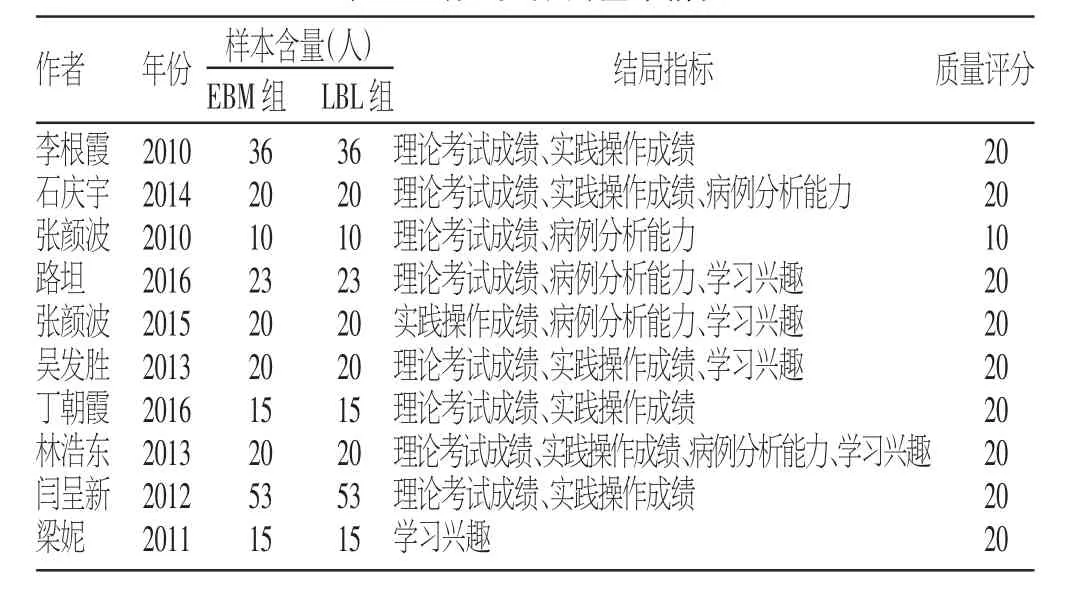

初檢獲得374篇文獻,根據納入、排除標準,最終納入文獻10篇[3-12]。共有464例參與者,其中EMB組232例,LBL組232例。納入的文獻中有8篇報道了理論考試成績,7篇給出了實踐操作成績,5篇考查了病例分析能力,5篇對比了兩種教學模式下學生學習興趣方面的差異。納入文獻的質量均不高,具體見表1。

表1 納入文獻的基本情況

2.2 Meta分析結果

2.2.1 EBM模式對醫學研究生理論考試成績的影響共納入文獻8篇,包含394例參與者,其中EBM組197例,LBL組197例。由于研究間存在較大的異質性(I2=94.4%,P<0.05),因此選用隨機效應模型進行Meta分析。結果顯示,EBM組的理論成績高于LBL組(SMD=0.70,95%CI=0.48~0.93,P<0.01),見圖1。

圖1 不同教學模式對醫學研究生理論考試成績的影響

2.2.2 EBM模式對醫學研究生實踐操作成績的影響共納入文獻7篇,包含368例參與者,其中EBM組184例,LBL組184例。由于研究間存在較大的異質性(I2=85.3%,P<0.05),因此選用隨機效應模型進行Meta分析。結果顯示,EBM組的實踐操作成績高于LBL組(SMD=1.40,95%CI=1.17~1.64,P<0.01),見圖2。

圖2 不同教學模式對醫學研究生實踐操作成績的影響

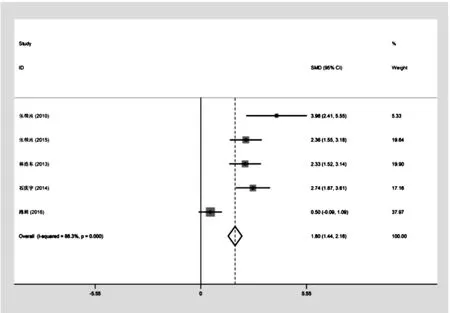

2.2.3 EBM模式對醫學研究生病例分析能力的影響共納入文獻5篇,包含186例參與者,其中EBM組93例,LBL組93例。由于研究間存在較大的異質性(I2=88.3%,P<0.05),因此選用隨機效應模型進行Meta分析。結果顯示,EBM組的病例分析能力高于LBL組(SMD=1.80,95%CI=1.44~2.16,P<0.01),見圖3。

圖3 不同教學模式對醫學研究生病例分析能力的影響

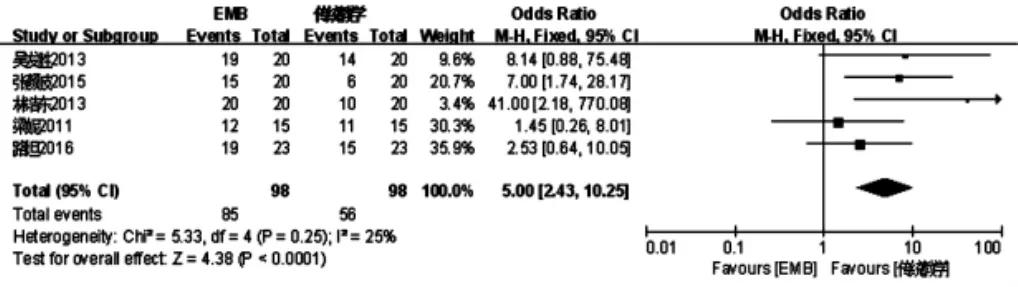

2.2.4 EBM模式對醫學研究生學習興趣的影響共納入文獻5篇,包含196例參與者,其中EBM組98例,LBL組98例。由于研究間不存在異質性(I2=25.0%,P>0.05),因此選用固定效應模型進行Meta分析。結果顯示,EBM組的學習興趣高于LBL組(OR=5.00,95%CI=2.43~10.25,P<0.01),見圖4。

圖4 不同教學模式對醫學研究生學習興趣的影響

2.3 敏感性分析與發表偏倚

敏感性分析發現,閆呈新等[11]的研究對Meta分析結果存在影響,但并不能逆轉合并效應的方向(P>0.05)。Begg檢驗和Egger檢驗未見發表偏倚(Begg test:P=0.902;Egger test:t=0.49,P=0.642)。

3 討論

傳統教學模式中教師一貫居于課堂的核心地位,利用自身的教學經驗傳授理論知識,以達到將學生培養成知識型人才的目標。殊不知,在此種教學模式下,學生往往因這種“填鴨式”教學喪失學習的積極性和主動性,僅僅是為了通過考試而死記硬背,被動完成學習任務。此外,由于平時的學習沒有建立在實際問題的基礎上,加之缺乏團隊協作意識、溝通交流能力和創新思維,造成學生面臨復雜問題時不能綜合運用所學知識探求到正確的解決方案[13]。而醫學本身就是一門綜合性、實踐性很強的學科,要求學生能靈活運用所學理論知識和操作技能為患者消除病痛,并在此過程中不斷積累、創新。因此,傳統教學模式并不適合培養職業醫學人才。

循證醫學模式給醫學研究生教育提供了新思維,其以臨床問題為核心,以科學性、人文性為特色。該教學模式中,首先由學生自主提出在臨床實踐中遇到的問題,而后利用工具書、圖書館和網絡資源等搜索相應的臨床證據,繼而依據專業知識、臨床實驗結果和患者的實際情況,為患者制訂有據可查、有據可循的臨床決策[14]。這種教學模式在激發學生學習興趣,提高信息獲取、團隊協作、溝通交流和開拓創新能力的同時讓學生將各學科的知識結合起來,最終起到提高醫務工作者綜合素質的作用[15]。

本次Meta分析結果顯示,循證醫學模式的教學效果無論在理論考試成績、實踐操作成績還是病例分析能力和提高學生學習興趣方面均優于傳統教學模式(P<0.05)。但在進行敏感性分析時發現,閆呈新等[11]的研究對結果存在一定影響,但并不能逆轉合并效應方向(P>0.05),造成這種結果的原因可能是由于研究間結局指標的賦分標準不同而引起的。

綜上所述,本研究認為循證醫學模式在醫學研究生培養中的教學效果較好,建議在進一步完善的基礎上予以推廣和運用。但本研究仍然存在局限性,比如僅檢索了已發表的相關文獻、納入的文獻質量不高、納入研究的樣本含量較少、教學內容多樣等。

[1]胡澤平.心血管內科臨床實習教學中循證醫學教學法應用價值探討[J].安徽衛生職業技術學院學報,2016,15(2):151-152.

[2]Jadad AR,Moore RA,Carroll D,et al.Assessing the quality of reports of randomized clinical trials:is blinding necessary?[J].Control Clin Trials,1996,17(1):1-12.

[3]李根霞,王寶金.婦產科臨床帶教中循證醫學的應用[J].中外醫學研究,2010(19):58-59.

[4]石慶宇,曲國蕃,李響,等.骨科臨床教學中培養學生循證醫學思維模式的應用探索[J].中國高等醫學教育,2014(10):73-74.

[5]張顏波,牛敬忠,潘少波,等.臨床教學醫院神經病學循證醫學教學效果研究分析[J].中國高等醫學教育,2010(10):76-77.

[6]路坦,劉曉潭,吳大鵬,等.循證教學模式在外科學碩士研究生骨科臨床教學中的應用[J].中國醫藥導報,2016,13(10):128-131.

[7]張顏波,趙同,張敬軍,等.循證醫學教學模式在研究生神經病理性疼痛教學中的應用研究[J].中國疼痛醫學雜志,2015,21(6):427-429.

[8]吳發勝,岳桂華,張愛珍,等.循證醫學教學模式在中醫內科臨床教學實踐中的應用[J].醫學信息,2013,26(4):22.

[9]丁朝霞,谷雪,于劍虹,等.循證醫學在婦科專業學位研究生教育中的體會[J].大家健康,2016,10(3):269-272.

[10]林浩東,侯春林.循證醫學在手外科教學中的應用效果分析[J].衛生職業教育,2013,31(4):135-136.

[11]閆呈新,李長勤,朱建忠,等.循證醫學在影像學研究生教學中的應用研究[J].中國高等醫學教育,2012(10):18-19.

[12]梁妮,劉泰,史偉,等.醫學研究生臨床循證教學效果的研究[J].中國醫藥指南,2011,9(8):173.

[13]張長云.循證醫學理念結合案例教學法在口腔正畸教學中應用分析[J].醫藥衛生教育,2016(24):125-127.

[14]李社芳.循證醫學教學模式在中醫內科臨床教學實踐中的應用分析[J].醫藥衛生教育,2016(3):119-121.

[15]吳鳳蘭.循證醫學在婦產科教學中的應用與實踐[J].中國繼續醫學教育,2016,8(1):11-12.

(*通訊作者:孫玉萍)

G526.5

B

1671-1246(2017)18-0062-03

新疆醫科大學Ⅷ期教學改革與研究項目(YG2015009)