近代寧波職業教育的發展歷程及其特征

摘 要:以1906-1949年期間的寧波職業教育發展歷程為研究對象,將近代寧波職業教育發展史分為發軔、快速增長、穩定發展與步履維艱求生存等四個階段。對其演變歷程進行梳理分析發現,近代寧波職業教育發展具有如下特征:經歷了先快后緩、實業教育向職業教育的轉變,與社會發展、國民生計保持緊密聯系,女子職業教育走在時代前列等。

關鍵詞:近代;寧波;職業教育;特征

作者簡介:謝秀瓊(1981-),女,浙江象山人,寧波城市職業技術學院副教授,主要研究方向為地方歷史文化、現當代文學。

基金項目:2017年寧波市教育科學規劃重點課題“近代寧波職業教育的歷史考察及啟示”(編號:2017YZD030),主持人:謝秀瓊。

中圖分類號:G710 文獻標識碼:A 文章編號:1001-7518(2017)28-0091-06

近代寧波職業教育在區域工商實業蓬勃發展、崇商文化普遍接受及開埠后地理相對優勢等因素的綜合影響下,在命運多舛的20世紀初至解放前,大體經歷了發軔、初步發展、穩定發展與步履維艱生存期等階段,對其進行演變歷程的梳理和特征把握,不僅有助于寧波職業教育史研究,也為今日職業教育之繼續發展提供實踐經驗與理論借鑒。

一、近代寧波職業教育的發展歷程

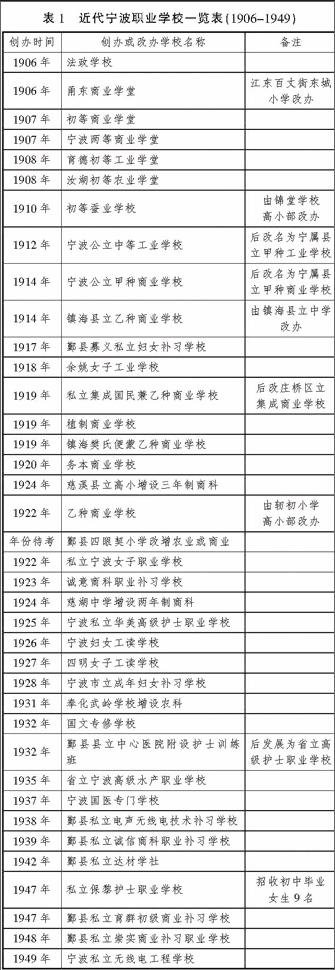

作為最早開埠的城市之一,近代寧波職業教育發軔較早,可追溯至1906年由孝廉堂改辦的法政學堂,這也是浙江省第一所法政學堂。至1949年,寧波擁有類型不同、規模大小不一、辦學時間或長或短的職業學校38所(見表1)。這38所學校中,有的辦學延續至今,如寧波公立甲種商業學校(今浙江工商職業技術學院)、寧波私立華美高級護士職業學校(今寧波衛生職業技術學院),也有相當部分由中小學直接改辦或增設職業科,如慈溪縣立高小增設三年制商科、鄞縣四眼契小學改增農業或商業等。無論是延續至今的職業學校還是特殊年代由普通高小、中學改辦或新增的職業教育,對近代寧波實業發展、技術人才培養等起到了一定程度的推動作用。應該說,近代寧波職業教育不僅起步早,且呈現出蓬勃發展之態勢,《四明日報》、《寧波民國日報》刊登的招生廣告便是一個有力佐證。刊登在《四明日報》上有慈北錦實驗學校招添蠶業生廣告(1910-06-10)、寧波甲種商業學校附設銀行科招生廣告(1915-11-05)、寧波女子職業學校招生(1931-07-05);《寧波民國日報》先后刊登了武嶺學校農業中學招生(1932-08-02)、鄞縣私立電聲無線電學校第五屆招生廣告(1939-06-25)……這些招生廣告不僅具有商業意義,且側面反映了近代寧波職業教育的變遷。

(一)近代寧波職業教育的發軔期(1905-1911)

清末新政后,癸卯學制的頒布,加之科舉制度的廢除,寧波的新式教育獲得較大發展,實業教育開始在寧波生根發芽。

1904年,清政府頒布的《奏定學堂章程》(即癸卯學制)統一學制,明確規定全國學堂分為3段7級,為傳統教育走向近代教育奠定了重要基礎。關于實業教育,癸卯學制強調,“農工商各項實業學堂以學成后得治生之計為主,最有益于邦本”,令各省從速辦理。該學制不僅強調了實業學堂教育的意義,學生得謀生之技能,邦本得以鞏固,更在于從制度上賦予實業教育以合法地位,將之正式納入國民教育體系,設初、中、高三級實業學堂以有效銜接。1906年,孝廉堂改辦為法政學堂,“現寧府喻太守已與各紳士厘定章程,聘訂熟諳法律、政治之教員正副二人,不日即可開課。故于日前出示招考,除各縣舉人就學者毋庸考試外,其余闔屬五貢虞增附生及中學堂曾經畢業學生,如有年在二十以上愿赴堂肄業者,須于四月十五日以前報名,示期扃試。”[1]出于培養地方立憲人才的需要,甬郡孝廉堂改為法政學堂。一時間,科舉出生的舉人、貢生與中學堂畢業生齊聚寧波法政學堂,這樣新舊混雜中的文化碰撞、融合,使得寧波法政學堂成為轉型時代的獨特歷史樣本。此后改辦或創辦有:甬東商業學堂、初等商業學堂、寧波兩等商業學堂、育德初等工業學堂、汝湖初等農業學堂以及初等蠶業學校。

從數量上,寧波實業學堂位居全省前列,根據1908年《浙江教育官報》統計,“寧波府(含6個縣)有專門、實業、師范學堂6所,學生360人……為浙江省之冠。”[2]但從職業教育的層次上看,以初等教育、中等教育為主,高等實業教育稀缺,除寧波法政學堂外,中等實業學校2所,其余均為初等實業學校。這一階段的實業教育剛剛起步,辦學條件亦相對艱苦,“清末民初,中小學校舍多利用廟、庵、祠堂、寺院,沿海地區幾乎全系草舍,特建的甚少”,甬東商業學堂由江東百丈街東城小學改辦而成,鎮海初等商業學堂建在了邑廟一側。

(二)近代寧波職業教育的快速發展期(1912-1926)

1912年,南京臨時政府成立,改弦易轍,革新教育內容,各級各類學校走向正規化,教育界的新風撲面而來。“寧波的學堂一律改稱學校,中、小學廢止讀經,初等小學實行男女同校。”根據1913年頒布的《實業學校令》和《實業學校規程》,原中、初兩等改成甲、乙種實業學校,前者招收高小畢業生,實施完全的普通實業教育,學制四年;后者招收初小畢業生,實施簡易的普通實業教育,學制三年。伴隨著振興實業的熱潮,寧波職業教育迎來了快速發展黃金時期,學校數量急劇增多,學科門類有所拓展。1912年,寧波公立中等工業學校創辦,設有機械、土木、水利、汽車等科,除課堂教學外,學校安排4個下午時間用于校機械工廠實習。1914年,四明專門學校(前身為法政學堂)改辦為寧波公立甲種商業學校,鎮海縣立中學改辦為縣立乙種商業學校。1911年,改辦后的錦堂中等農業學校,建各類教學實習教室40余間,另開辟桑地30余畝作為蠶本科生產實踐。

隨著民族工業的發展,實業學校因“(一)設置拘系統而忽供求,(二)功課重理論而輕實習,(三)學生貧于能力而富于欲望,不能解決生計問題,故主張溝通教育與職業而對于國民生計問題為根本之解決。”[3]實業教育未能盡社會分工之所需,加之醫生、律師、工程師、經理等新興從業者社會地位的提升,職業教育一詞逐漸進入大眾的視野。在這樣的背景下,1922年頒布的壬戌學制,將乙種實業學校改為職業學校,其僅設一科者稱初級某科職業學校;甲種實業學校改為職業學校或高級中等農、工、商等科。“呈悉查職業學校其程度確與高中相當者,得稱高級職業學校;與初中程度相當之職業學校,稱初級職業學校。改省舊有之乙種實業學校既係收受高小畢業生自與初中程度相當應稱初級職業學校,其僅設一科者稱初級某科職業學校。”[4]更名看似是簡易之舉,實則深化了職業教育內涵的理解,從帶有鮮明的救亡色彩的實業教育向著畢業后謀生立身的職業教育逐漸過渡。在黃炎培看來,“職業教育泛指學成后即可謀生”;蔣夢麟也認為,青年之立身,國家之致富多依仗職業教育,主張加強職業教育與實業界的溝通。endprint

新學制強調對學生的職業教育和訓練,特別注重工作科、職業科及勞動作業,除實施完整、簡易的普通職業教育外,普通學校內酌設職業教育養成科。當時的普通中學畢業生因缺乏職業生產的能力,或因求職的自視過高心態而飽受社會有識之士詬病,因此,主張學校適應社會進步所需,注重生活教育的呼聲愈高。“查我國中小學校教育對于勞動工作及生產作業向不重視,故各學校畢業生皆不能操勞作事,更無從事職業生產之能力。當此生產衰落、民生凋敝之際,學校教育不能適應社會需要以圖補救,反養成多數欲望較高專事分利之青年,致動工作對于各科教學上之生產作業尤應特別注意。”[5]根據1922年的壬戌學制,職業教育在普通中學得以逐步有序推行,1924年,慈湖中學在高等小學基礎上增設兩年制商科,三年后商科裁撤。同年,慈溪縣立高等小學增設三年制商科,辦一屆。

(三)近代寧波職業教育的穩定發展期(1927-1936)

1927年,國民政府成立至抗日戰爭前,寧波的職業教育處于穩定發展期,創辦或改建職業學校7所,較之前一階段發展速度有所放緩。這一階段的職業教育作為國家振興和民眾基本生計問題解決的重要手段而被寄予厚望。職業教育的最初目的在于為個人謀生之準備,到了20世紀20年代強調與社會發展、國民生計保持緊密聯系,明確職業教育應“以充實人民生活,扶植社會生存,發展國民生計,延續民族生命……”[6]為宗旨,由個人謀生層面,推及至服務社會、增加國家生產能力層面。普通中學教育亦致力于“養成國民之生活技能,增進國民之生產能力”,并酌情增設職業科或鄉村師范科,“自二十年度起各縣立中學應逐漸改組為職業學校或鄉村師范學校……如各縣確有設立普通中學之必要不能改辦者,由教育應斟酌情形,令飭于普通中學內附設職業科及鄉村師范科。”[7]1931年,奉化武嶺學校增設農業職業中學部,在武山山麓開辟農事試驗場,后發展為私立武嶺初級農業職業學校,學制4年,共招收6屆學生,培養了200多名畢業生。1932年,鎮海縣立初中改制為縣立初級商科職業學校,并設置初級職業科與普通初中科。1933年,更名為鎮海縣立初級商業職業學校。1934年,浙江省立錦堂學校設置三年制初級農科,共辦四屆。

這一階段,最令人注目的是,確立了以職業學校為主,業余補習學校為輔的職業教育體系。1933年1月發布的《職業學校法》規定,“職業學校分為初級和高級兩個層次,同時規定,在初、高級職業學校中,應設立面向社會人群的職業補習班;職業學校不向學生收取費用等。”1933年,又公布了《職業補習學校規程》。學制改革以來,職業補習教育更受職業界、教育界的青睞。嗣后,寧波市市立成年婦女補習學校、鄞縣縣立中心醫院附設護士訓練班等業余補習學校先后成立。這些補習學校培訓在職人員的同時,并在某種程度上推動著平民教育運動的發展。“1920年,寧波城區有平民義務學校16所……1932年,省教育廳發文《浙江省二十一年度各縣市辦理民眾學校教育最低標準》,規范辦學。”[8]這一階段的職業教育發展有所放緩,不獨寧波為然,從全國范圍而言,職業學校數量也普遍減少。相對而言,這一階段的寧波職業教育通過教育立法,進一步得以規范與鞏固,職業補習學校有所發展,

(四)近代寧波職業教育在舉步維艱中求生存(1937-1949)

戰火紛飛也許容不下一張安靜的桌子,但斷然不能阻礙黑暗中人們對知識火苗的追尋。抗戰爆發后,不少中等學校紛紛撤退或停辦,寧波各縣改變辦學策略,采取轉學借讀、設置臨時中學、創辦戰時流動學校、民眾夜校等變通措施,以適應戰時環境。“1938年以來,寧波各縣實施《戰時流動教育大綱》和《戰時民眾教育大綱》,開辦了一批戰時流動學校和戰時民眾夜校。”[9]1941年,寧波淪陷后,教育設備多遭損毀,校田歉收導致辦學經費困絀。同年4月,退居敵后的鄞縣縣政府,在寧海創立鄞縣縣立臨時聯合中學,該校后輾轉于寧海、新昌、天臺等地,在戰亂年代為失學青年提供繼續求學機會。創建于該階段的鄞縣私立電聲無線電技術補習學校,寧波國醫專門學校因日軍轟炸被迫停辦,寧波高級工業職業學校遷入麗水。1942年,鄞縣創辦私立達材學社,經費來源除學費收入外,由錢業會館津貼,培養錢業界服務人才,至1945年停辦。

抗日戰爭結束后不久,國共內戰爆發,在這種情況下,寧波的學校教育雖然在數量上略有擴充,但捉襟見肘的教育經費使得學校教育陷入舉步維艱的窘境,當時的學校辦學經費多以校產、學費和當地籌募來解決。“1947年,《鄞縣籌募鄉鎮教育經費暫行辦法》公布,規定在田賦中每畝加征稻谷15斤,工商企業按營業稅額帶征20%,收起后,與鄉鎮自治費對分。”[10]1947年3月,鄞縣私立育群初級商業補習學校成立。同年,慈溪創辦私立保黎護士職業學校。1948年9月,鄞縣私立崇實商業補習職業學校成立,設商科班、會計班等。1949年,創辦寧波私立無線電工程學校。

二、近代寧波職業教育的發展特征

縱觀近代我國職業教育的發展歷程,首先是職業教育日趨獨立的過程。通過癸卯學制,實業教育取得了正式地位,后在“實業救國”口號的刺激下,實業學校呈蓬勃發展之態勢。其次是職業教育得到普遍認同、接受的過程,到了20世紀20年代,職業教育不僅取代了實業教育,且影響范圍擴及至普通教育。如初級中學實行普通教育,但視地方需要,兼設各種職業科;高級中學分農工商、家事專科,酌情地方情形,單設一科或兼設數科;為了推廣職業教育,在相當學校內還酌設職業教員養成科。到20世紀30年代,國民政府以“生活之知識與生產之技能”為宗旨,通過完善職業教育法規,促成了學校教育與社會培訓互補。以上是為各地近代職業教育的共性結論,反觀近代寧波職業教育的演變歷程,不難發現,共性之外有諸多個性的呈現。

(一)經歷了先快后緩,實業教育向職業教育的轉變

近代寧波職業教育大體經歷了初期的學堂轉型,中期的快速發展到相對穩定,后期因政局不穩定、戰亂等因素所致,在艱難中堅持辦學等階段。早期的寧波職業教育改變原有官學、書院等舊形式,為現代新學制的轉變創造條件。從1906年至1911年,興辦改辦各類職業學校8所,其中的典型如寧波法政學堂,成為轉型時代的獨特歷史樣本。隨著民族工業的發展,職業教育一詞逐漸進入大眾的視野。1922年壬戌學制頒布后,寧波實業教育向著職業教育過渡,職業學校進入井噴式發展期,共創辦或改辦學校18所。該時期的地方工商實業發展與否,社會秩序安定與否、教育重視與否均可以從職業學校發展數據中得以驗證。1927年國民政府成立至抗日戰爭前,寧波的職業教育處于穩定發展期,創辦或改建職業學校7所,較之前一階段發展速度有所放緩,但這一階段的職業教育與社會發展、國民生計保持更為緊密的聯系。1937年,抗日戰爭全面爆發后,寧波職業學校在戰火紛飛中艱難生存,輾轉多地辦學或停辦,該時期的流動學校、夜校為戰時學生繼續學業提供了機會。抗戰結束后至新中國成立,職業學校數量略有增長,捉襟見肘的教育經費使得職業教育陷入舉步維艱的窘境。endprint

(二)與社會發展、與國民生計保持緊密聯系,商科尤為突出

不少研究者在審視近代實業教育的歷史進程時,得出“近代實業教育主要不是經濟發展的產物,而是靠強烈的實業救國思潮推動產生和發展起來的,這恰恰是制約實業教育發展的關鍵因素。”[11]實業救國思潮刺激實業教育產生與發展,這固然沒錯,但寧波職業教育的發展卻得益于工商實業的持續發展,這恰好就是寧波職業教育的最大特色所在。“第二次鴉片戰爭后,寧波自然經濟進一步解體,商品經濟迅速發展,很快地成為商業化的城市。寧波人不僅出外經商的多,其足跡遍于世界各地。在本地從事商業的人亦不少。19世紀末葉,寧波在上海的帶動下,已是商店林立,參與商業活動的人數猛增,城市商業繁榮。當時擁有80多種商業行業,從業人員達20多萬。”[12]近代以來,寧波不僅涌現了通久源軋花廠、和豐紗廠、三北輪埠公司、三北機器造船廠、華安水火保險公司等實力雄厚的企業,且社會對致富與職業也產生了新的看法,“工商皆本”觀念被普遍接受。敬賈崇商風氣日熾,誠如《鄞縣通志》記載:“本邑為通商大埠,習與性成,兼之生計日絀,故高小畢業者,父兄即命之學賈。而肄業中學者,其志亦在通曉英、算,為異日得商界優越之位置,往往有畢業中學不逾時即改為商。即大學畢業或自歐美留學而歸者,一遇有商業高等地位,亦盡棄其學而為之。”作為良性循環的一部分,商人重教興學之風世代相承,從而推動鄞州、慈溪、鎮海等地職業教育的快速發展。“寧波商人捐助教育事業的事例不勝枚舉。正是由于各方人士熱心興學,一度使寧波新式教育的發展居浙江全省之冠”[13]商人辦學,重視英語、計算科目,注重教育與實業、與社會的結合,把技藝傳習引進課堂教學。1905年,旅日華僑吳錦堂出資創建錦堂學校。鄞縣旅漢商人盧洪創辦了三所學校(寧波兩所,紹興一所),以收教墮民出籍子弟,該校畢業者因其才智或升學或出洋學習農工各科。不獨個人出資興學,寧波商會組織在資助貧困學生求學方面更是不遺余力。抗戰期間,“寧波旅滬同鄉會”為同鄉失學子弟設置貸款金,“計分大、中、小學三組,經考試合格,由該會負擔其學雜費……共計受助學生886人”。[14]

相得益彰的是,寧波近代職業教育在培養農工商實用人才等方面作了有益的嘗試。這其中,商科發展占有絕對優勢,共有14所商業專門學校或增設商業科,3所商業補習學校,所占比列44.7%。農業、工業教育亦貫穿近代寧波,如創辦于1912年的寧波公立中等工業學校(即浙江工業大學的前身之一),以江北泗洲堂原益智中學舊址為校址,開設機械科一科,林端輔為首任校長,后由陳訓正接任,雖幾度更名,卻從未停止辦學。農業是國家之本,農業職業教育典型如錦堂學校,1910年,錦堂學校高等小學部改為初等蠶業學校,后陸續改辦為中等農業學校、兩等小學,1931年改校名為“浙江省立錦堂學校”,設置三年制農科,免收學費及膳食費,共辦四屆,畢業生59人。

(三)首創第一所女校,女子職業教育走在時代前列

作為最早開埠的城市之一,外國商人大批來甬經商、傳教士也接踵而至,他們著手建立學校、醫院等公益機構以方便傳教。寧波同時也是中國第一所女校可追溯英國基督教女傳教士于1844年創辦的寧波女塾,后改名為崇德女校。西方傳教士創辦的女校為少數女性提供了寶貴的受教育機會,雖然其最初的目的在于傳教。

清末民初,新思想、新觀念在無形中沖擊著“女子無才便是德”的說法和重男輕女觀念,女子受教育的呼聲日益高漲。受其影響,新式書籍廣告頻繁出現于報紙,在《四明日報》刊登的上海新學會社出版書籍廣告中,推薦的女學堂用書有:女子家政教科書、女子修身古詩歌、家政學教科書、四明王女史函稿、女子尺牘教本、女子歷史教書[15]。在移風易俗、女性解放的時代風氣影響下,女子職業學校無論是數量還是專業細分都得到了較大發展。癸卯學制中雖并無女學專章,但在1907年頒布《奏定女子小學堂章程》和《奏定女子師范學堂章程》,女學在學制系統中占有一席之地。興辦女學的目的突破了傳統的“賢妻良母”規訓,而是依據女子的特質及其對社會應負有的責任,施以相對獨立且特殊的教育。壬子癸丑學制主張男女享有平等的教育機會,《實業學校令》更是明確規定“女子職業學校得就地方情形與其性質所宜,參照各項實業學校規程辦理”[16],至此,女子職業教育取得合法地位。1912年,“李霞城創辦了寧屬縣女子師范學校,并任校董,該校學生最多時曾有200多人”[17]。1917年,鄞縣成立募義私立婦女補習學校。1918年,陳毓芬在余姚城內創辦女子工業學校,設刺繡等科目。其后,四明女子工讀學校、私立寧波女子職業學校、寧波私立華美高級護士職業學校相繼成立。1926年,《申報》刊登了《女子工讀學校之又一所》,“本埠翁文琴女士曾發起寧波婦女工讀學校一所,近為推廣起見,又于藥行街桑園弄設立四明女子工讀學校一所,聘吳時揚為教員,書籍各費概行免收,此項經費完全由翁女士獨立負責,今已籌備齊全,定陰歷九月初五正是開校云。”[18]1928年,市政府在江北岸封仁橋創辦寧波市立成年婦女補習學校,學制3年,開設普通小學主修課程,另加縫紉、編制等職業技術課。

舊式女子教育偏重家事教育,女子中學的課程特設家事、園藝、縫紉各科,女子職業學校的課程設置也不外乎家事、烹飪、縫紉、蠶桑、刺繡、繅絲等。寧波女子職業教育借商業發達之東風,亦有商業、工藝科的增設,如《四明日報》在1931年7月5日刊登了寧波女子職業學校招生廣告,“本校自暑假后實行新學制,辦理完全小學學科除應授各科外,初級特注重工藝科,高級特注重工藝商業科,以符社會之應用。”可以說,這在某種程度上拓寬了女性就業的渠道與選擇,是為女子教育的又一突破。

考察寧波職業教育的發展歷程,把握其特征,如職業教育經歷先快后緩的轉變;與社會發展、國民生計保持緊密聯系,商科教育尤為突出;首創第一所女校,女子職業教育走在時代前列,有助于豐富地方職業教育史研究。近代寧波職業教育在共性之外的個性實踐,如結合地域特征與產業優勢,適應經濟發展培養人才,農業、商業、工業、護理學校幾經更名,卻從未終止辦學,專業比較優勢凸顯;適當將職業教育貫穿于普通教育,以生活為宗旨,培養學生謀生之技能;拓寬辦學渠道,形成商人捐助辦學的良性循環,這些都是今日職業教育之持續發展提供實踐經驗與理論借鑒。

參考文獻:

[1]法政學堂將次開校[N].申報,1906-04-27.

[2]寧波地方志編纂委員會.寧波市志[M].北京:中華書局,1995:2194.

[3]舒新城.近代中國教育思想史[M].福州:福建教育出版社,2007:152.

[4][5][7]張研,孫燕京.民國史料叢刊[C].鄭州:大象出版社,2009:287,313-314,286.

[6]宋思榮,章咸.中華民國教育法規選編(1912-1949)[G].南京:江蘇教育出版社,1990:45.

[8]辜筠芳.寧波教育史[M].杭州:浙江大學出版社,2011:217-218.

[9]傅璇宗.寧波通史(第五卷)[M].寧波:寧波出版社,2009:429.

[10]寧波市教育委員會.寧波市教育志[M].杭州:浙江教育出版社,1996:345.

[11]李霞.近代中國實業教育的歷史考察[J].湘潭大學學報(哲學社會科學版),2005(2):126-131.

[12]樂耀成.寧波近代史綱[M].寧波:寧波出版社,1995:204.

[13]張仲禮.東南沿海城市與中國近代化[M].上海:上海人民出版社,1996:118.

[14]閻廣芬.經商與辦學:近代商人教育活動研究[M].石家莊:河北教育出版社,2009:308.

[15]“上海新學會社出版”廣告[N].四明日報,1910-05-24.

[16]璩鑫圭,唐良炎.中國近代教育史資料匯編·學制演變[C].上海:上海教育出版社,1991:721.

[17]張忠禮.東南沿海城市與中國近代化[M].上海:上海人民出版社,1996:119.

[18]女子工讀學校之又一所[N].申報,1927-09-16.

責任編輯 肖稱萍endprint