臨床護理路徑在腦出血患者護理中的應用價值分析

李第芬

摘要:目的 探討臨床護理路徑在腦出血患者護理中的應用價值。方法 在醫院2014年9月~2015年12月診治的腦出血患者中抽取76例作研究對象并參考隨機抽樣法進行分組,觀察組38例應用臨床護理路徑模式,對照組38例接受常規護理,對比兩組患者并發癥發生率和護理滿意度。結果 觀察組并發癥發生率是5.26%,護理滿意度是94.74%;對照組并發癥發生率是23.68%,護理滿意度是73.68%;兩組觀察指標的組間比較差異均有統計學意義(P<0.05)。結論 臨床護理路徑在腦出血患者護理中的應用價值顯著,可降低患者并發癥發生率,并提升其護理滿意。

關鍵詞:臨床護理路徑;腦出血;并發癥;遵醫行為

中圖分類號:R473.74 文獻標識碼:A 文章編號:1006-1959(2017)23-0103-02

腦出血作為臨床常見腦血管疾病之一,其發病率伴隨人們飲食結構的轉變而呈現持續攀升的趨勢,嚴重影響患者健康。伴隨醫療技術的發展,腦出血死亡率顯著下降,但大部分患者存在偏癱等后遺癥,需住院治療,并輔以精心護理,以保證其治療安全,并早期痊愈。本研究為明確臨床護理路徑在腦出血患者護理中的應用價值,將76例腦出血患者隨機分組后,分別采取臨床護理路徑模式、常規護理模式,現報道2組患者并發癥發生率、護理滿意度如下。

1資料與方法

1.1一般資料

納入本次研究的76例腦出血患者均為醫院自2014年9月~2015年12月收治,已經顱腦CT、MRI檢查明確診斷為腦出血,隨機分成觀察組與對照組,均38例。其中,觀察組中男20例,女18例,年齡56~78歲,平均年齡(65.82±3.61)歲;學歷水平:小學10例,初中19例,高中7例,大學2例;對照組中男19例,女19例,年齡57~78歲,平均年齡(65.83±3.60)歲;學歷水平:小學11例,初中18例,高中8例,大學1例;兩組患者均意識清晰,無交流障礙,且已經本次研究簽訂了知情同意書,其性別、年齡、學歷水平等基線資料經統計學處理,結果顯示其差異無統計學意義(P>0.05),可對比。

1.2方法

觀察組應用臨床護理路徑模式予以護理干預,其護理流程如下。

1.2.1創建臨床護理路徑小組 選取科室主任、主管醫師、護士長與責任護理人員組建臨床護理路徑小組,隨后根據患者基線資料和具體病情,結合患者治療計劃、治療進度等,制定臨床護理路徑表。

1.2.2落實護理路徑表 ①入院第1 d:護理人員需給予患者微笑接待,為其介紹醫院環境、治療硬件設施以及醫護團隊等,并評估其經濟狀況、心理承受能力等。告知患者常規檢測的重要性,經體格檢查、病史詢問后完善其病歷;同時,選取恰當時機主動與患者及其家屬交流,以通俗易懂的預言交代情況患者病情;此外,需妥善控制其體溫,保持其呼吸通暢,并合理使用脫水、防感染等藥物。②入院第2~3 d:為患者講解腦出血發病機制和治療過程,告知其可能出現的不良反應。同時,鼓勵患者主訴內心顧慮,了解其心理狀態,對其所提出的疑問予以耐心、專業解答,并予以針對性情緒疏導和精神安慰。同時,動態檢測患者病情變化,做好消化道出血、泌尿系感染等腦出血常見并發癥的預防措施。此外,根據其病情變化調整其用藥方案。用藥前,護理人員須告知患者及其家屬用藥方式、用藥劑量、可能出現的不良反應以及注意事項等,并強調遵醫囑用藥依從性;另外,患者用藥后,護理人員需觀察其是否有不良反應,一旦發生則立即予以對癥處理;③入院第4~15 d:根據患者康復情況合理控制其飲食,并結合患者飲食喜好制定個性化飲食方案,避免其攝入堅硬、不易消化、刺激性食品。同時,指導患者行康復鍛煉,為患者及其家屬親身示范并講解康復訓練方式、注意事項等,并反復強調定時復查與遵醫囑行康復鍛煉的意義和作用;④出院時:護理人員需協助患者辦理好各項出院手續,做好出院指導工作,告知患者遵醫囑用藥、飲食以及行康復鍛煉等,并定期來院復查。

對照組應用常規護理,即入院時予以常規指導、入院介紹等,治療期間予以生命體征監測、用藥指導和起居護理等常規干預措施,不強調特殊護理內容。

1.3觀察指標

①統計兩組患者并發癥發生率;②自擬護理滿意度調查表,評估患者對護理人員服務態度、服務質量、護理技巧、護理內容等的滿意度,統計為45分,36~45分為特別滿意,26~35分為滿意,25分及以下為不滿意,護理滿意度=(滿意+特別滿意)/總例數 100%。

1.4統計學方法

本研究中資料均應用SPSS17.0軟件分析。計數資料以(n)表示,其組間以(%)對比則通過?字2檢驗分析;正態計量資料應用(x±s)表示,兩組正態計量資料對比則通過t檢驗;P<0.05表示兩組數據對比有顯著差異。

2結果

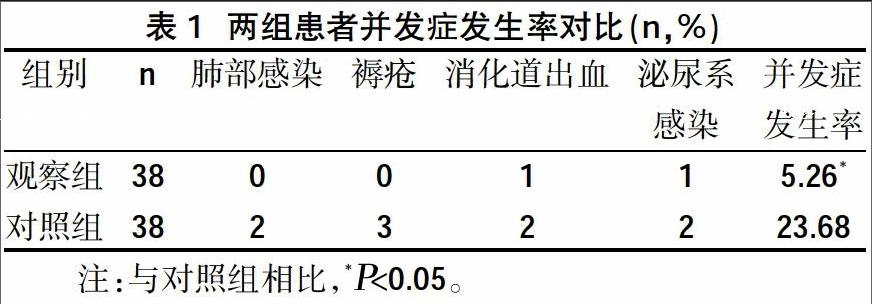

2.1對比兩組患者并發癥發生率

觀察組并發癥發生率是5.26%,對照組并發癥發生率是23.68%,兩組患者并發癥發生率的組間對比存在統計學差異(P<0.05),見表1。

2.2對比兩組患者護理滿意度

觀察組38例患者中,特別滿意29例,滿意7例,不滿意2例,護理滿意度是94.74%;對照組38例患者中,特別滿意10例,滿意18例,不滿意10例,護理滿意度是73.68%;兩組對比差異顯著(P<0.05)。

3討論

腦出血好發于中老年人,具有起病急、病情重、進展快、致殘率與死亡率高的特征[1],需在治療期間予以恰當護理干預,從而嚴格掌握患者病情變化,有效預防其出現并發癥,并滿足患者治療期間生理、心理方面的合理需求[2]。然而,常規護理模式下,護理人員往往依據自身經驗和觀點,制定出護理計劃,缺乏標準化流程與共性[3],嚴重影響患者護理依從性,且容易造成醫療資源浪費。

臨床護理模式,指的是按照時間順序、以圖表形式制定的護理計劃,是一種由多學科通力合作的護理干預模式,要求護理人員規范操作,從而使患者獲得高效、優質的護理關照。同時,臨床護理路徑模式要求護理人員有被動護理轉為主動護理,切實體現“以患者為中心”的護理理念,轉變護理人員價值觀念與工作態度。本研究中觀察組患者即采取臨床護理模式,臨床護理路徑小組成員先制定出個性化護理路徑表格,從而使護理干預具備全面性、系統性和階段性優勢。同時,小組成員根據護理路徑表落實護理操作,可保障護理干預的時間性、順序性,在滿足患者身心需求的同時,節省醫療資源。據本次研究結果得知,觀察組并發癥發生率遠低于對照組,而并發癥發生率明顯高于對照組,充分證實了臨床護理路徑應用于腦出血患者護理中的顯著價值。

參考文獻:

[1]方利,陶春花,龔敏,等.臨床護理路徑在慢性化膿性中耳炎患者圍手術期的應用效果評價[J].重慶醫學,2014,43(15):1960-1961.

[2]蔡月梅.探索臨床護理路徑在腦出血患者護理中的應用效果[J].中國實用醫藥,2013,8(24):226-227.

[3]黃艷玲.臨床護理路徑在微創治療腦出血腦疝的臨床效果[J].中國醫藥科學,2015,5(14):94-96,134.endprint