京津冀各市新型城鎮化發展評價

王金營++李佳黛

摘要:在推進京津冀協同發展的背景下,城鎮化建設和發展面臨著人口分布不合理、產業不協調等問題,制約著京津冀協同發展和世界級城市群的形成。為實現京津冀協同發展就需要新型城鎮化,通過基于群決策的層次分析法建立測評指標體系進行系統評價,探究京津冀13市新型城鎮化水平的時空分異。研究結果表明:京津冀各市新型城鎮化水平空間分異明顯,京津的高速增長在一定程度上擠占了河北省的資源。在協同發展背景下,京津發展高度密切,河北省各市與北京的發展步調較一致,京津冀地區的協同動力較為充足,潛力大。河北省各市的新型城鎮化建設需要從產業升級、創新和生態建設方面實現突破,也需要京津從協同發展出發來支持河北省各市實現新型城鎮化發展。

關鍵詞:新型城鎮化;評價指標體系;京津冀協同發展

中圖分類號:F2911文獻標識碼:A文章編號:1000-4149(2017)06-0058-13

DOI:103969/jissn1000-4149201706006

收稿日期:2017-03-16;

修訂日期:2017-09-05

基金項目:河北省教育廳2014年度人文社會科學研究重大課題公關項目“資源、環境約束下京津冀人口與經濟發展研究”;“一省一校”核心項目“首都經濟圈與河北發展”;河北省“白洋淀流域生態保護與京津冀可持續發展協同創新中心”平臺研究項目。

作者簡介:王金營,經濟學博士,河北大學經濟學院院長、教授、博士生導師;李佳黛,河北大學經濟學院碩士研究生。

The Evaluation and Analysis on the Development of New Urbanization:

Based on the Coordinated Development for the Beijing-Tianjin-Hebei Region

WANG Jinying,LI Jiadai

(School of Economics, Hebei University, Baoding 0710

02, China)

Abstract:In the context of promoting the coordinated development of Beijing, Tianjin and Hebei province, urbanization and development are faced with unreasonable dis-tribution of population, industry incompatibility and other problems, restricting the coordinated development and the formation of worldclass urban agglomeration. In order to achieve the coordinated development of Beijing, Tianjin and Hebei, we need a new type of urbanization. This paper establishes the evaluation index system based on the AHP of group decisionmaking, exploring the new urbanization level of spatial and temporal differentiation in the 13 cities of Beijing, Tianjin and Hebei. The results showed that: the spatial differentiation of BeijingTianjinHebei new urbanization level was obvious. The rapid growth of Beijing and Tianjin hollowed out the resources of the Hebei province to a certain extent. In the background of the coordinated development, the development of Beijing and Tianjin is strongly correlated. The pace of development of cities in Hebei province and Beijing are similar, cooperative power is sufficient and the potentiality is high.The construction of new urbanization in Hebei province not only need to achieve a breakthrough in industrial upgrading, innovation and ecological construction, but also need BeijingTianjin to support the development of new urbanization in Hebei province from the perspective of synergistic development.

Keywords:new type of urbanization; assessment indicator system; coordinated de-velopment for the BeijingTianjinHebei regionendprint

一、引言

新型城鎮化是相對于傳統城鎮化而言的,傳統城鎮化片面追求城市規模擴大,人口比例增加,經濟總量提升,一味注重“量”的增長,忽視了人類生活水平“質”的提高,城鄉收入差距進一步擴大,生態環境持續惡化,影響了社會公平正義的實現。黃桂嬋、胡衛東,何瑜、王勇術指出中國傳統城鎮化建設中存在城鄉一體化建設滯后,城鎮化發展粗放,城鎮化區域發展差距拉大、城鄉差距擴大,農民被隔離在現代城市文明之外等問題[1-2]。因此,為解決傳統城鎮化存在的諸多弊端,我國亟須積極推進新型城鎮化。單卓然、黃亞平指出新型城鎮化是以民生、可持續發展和質量為內涵,追求平等、幸福、轉型、綠色、健康和集約,以實現區域統籌與協調一體、產業升級與低碳轉型、生態文明和集約高效、制度改革和體制創新的城鎮化過程[3]。2010年隨著《京津冀都市圈區域規劃》、《關于加快河北省環首都經濟圈產業發展的實施意見》等文件的出臺,京津冀作為整體區域統籌發展的方向不斷明確,三地之間協作互動不斷加強,協同發展逐步深入。2014年2月26日,習近平總書記在北京主持召開座談會,專題聽取京津冀協同發展工作匯報,首次將京津冀協同發展上升到國家層面,為提升該區域整體新型城鎮化水平開辟了新紀元。

從總體上來看,京津冀區域協同發展的首要任務就是實現城鎮化和城市群發展的協同,這需要從新型城鎮化建設和發展的路徑去實現,并最終成長為世界級城市群。然而,京津冀區域城鎮化存在諸多問題,諸如京津冀地區發展不平衡,區域人口分布不合理等。根據《中國統計年鑒》2014年的數據可知,北京和天津的人口密度分別為13111人/平方公里和12898人/平方公里,河北省的人口密度不足北京、天津的1/3,北京、天津人口高度集聚。根據全國第六次人口普查數據,北京、天津的外來常住人口中河北籍占比分別為221%與252%

數據來源:高玉,劉歡.河北人占北京常住外來人口221% 占天津252%[EB/OL].(2014-03-31). http://hebeiifengcom/news/chengshi/ts/detail_2014_03/31/2060668_0shtml,

河北省人口“異地城鎮化”現象比較嚴重。在經濟發展層面,北京、天津已進入后工業化時期,而河北省尚處于工業化中期

參見北京市統計局、國家統計局北京調查總隊2017年7月8日發布的《京津冀協同發展現狀調查報告》;河北青年報發表的《京津冀地區仍處于人口紅利期》。

,河北省經濟基礎較為薄弱,鋼鐵、化工、建材等重工業長期占主導地位,經濟發展方式較粗放,經濟水平和產業結構與北京和天津差距十分突出。長期以來,北京和天津占據著京津冀發展的中心地位,政策、投資、重大設施建設均向兩市傾斜,各類基礎設施、服務功能向京、津快速聚集。以北京為例,北京擁有的國家重點院校占全國的25%,有1/3的國家重點實驗室、大量的央企和跨國企業集團總部,各級各類機構和單位40多萬家

數據來源:堅持以人的城鎮化為核心 以京津冀協同發展 為引領河北新型城鎮化路線圖繪就

[EB/OL](2014-04-11)http://wwwzjkyygovcn/article/20140411/000916668-2014-23386html,公共服務過于集中且與需求不匹配,在求學、就業、看病等活動上,由于外來涌入的人口和北京當地人口流動的雙重壓力,造成北京城區內的交通擁堵,大城市病愈發嚴重。

基于研究需要,本文所指的京津冀地區包括北京市、天津市和河北省全部區域,對比研究的長三角地區包括上海市、江蘇省和浙江省全部區域,珠三角地區為廣東省全部區域。

根據全國第五次和第六次人口普查數據可知,京津冀與長三角地區人戶分離人口眾多,且增長速度較快,人口壓力明顯。京津冀區域內北京市對天津市、河北省的戶籍人口吸引力巨大,遷移人口增速大大超過自然人口增速。天津市較北京市而言,吸引京津冀區域內的人口數雖較少,但漲幅較快,人口壓力也不斷增加。河北省分擔京津人口壓力的能力明顯不足,京津冀地區內河北省的人口過快、過多地單向流入京津,且人口聚集的速度與規模明顯高于江蘇、浙江涌入上海的人口。京津冀相較于長三角,無論是經濟整體實力,還是各項承載力水平均較弱,所以同樣面臨過快的人口流入問題,京津冀地區的人口、經濟壓力更為明顯。

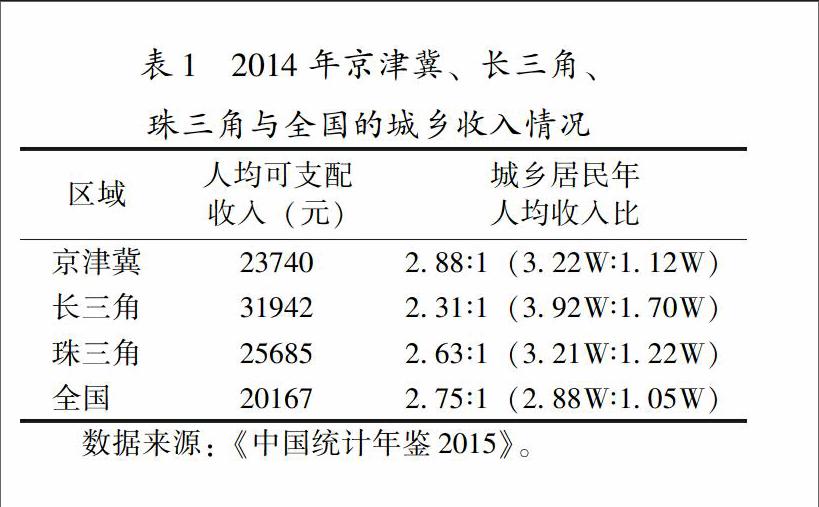

從城鄉統籌角度來看,三大區域的城鄉居民人均收入比(見表1),長三角地區的比值最小,說明其在城鄉統籌方面發展的最好,城鄉一體化協調度最高。京津冀地區、珠三角地區均大于長三角地區,京津冀地區農村居民年人均收入明顯低于其他兩個區域,城鎮居民年人均收入也不高,二者差距明顯,二者之比高于珠三角,甚至高于全國水平,表明京津冀的城鄉協調水平還很低,在城鄉統籌方面仍舊面臨著艱巨的任務。

解決這些問題的一個重要途徑就是不斷推進城鎮化和新型城鎮化。而目前,在對京津冀地區新型城鎮化發展水平的研究中,較少有學者從協同角度著手,建立京津冀協同發展下的新型城鎮化評價指標體系,從時間、空間上對比分析京津冀三地的城鎮化發展狀態。雖然也有學者從京津冀都市圈的角度對三地的城鎮化水平進行分析,如常春林[4]、賈琦[5],但其在權重確定方面還存在很大程度的主觀因素,評價體系也有待進一步加強和完善;而且僅以京津冀都市圈10個市為研究對象,并不能從空間上全面衡量出協同發展背景下京津冀地區城鎮化水平的變化趨勢。所以,本文擬建立人口、經濟、社會、生態、創新五個維度的新型城鎮化指標體系,對京津冀地區的城鎮化水平進行全面系統的評價研究,探尋如何以城市群為主體形態加快新型城鎮化的發展步伐,以京津冀的新型城鎮化發展推進整個地區的協同發展。

二、新型城鎮化評價指標體系的構建

新型城鎮化不同于傳統城鎮化過分強調城市規模的擴大、城市人口的集中、經濟的發展,而是要求不斷提升城市、鄉村的發展質量,以城市的發展帶動農村的進步。而這里的進步不光停留在經濟上,還包括社會、生態等方面的綜合改善,城鄉間的統籌發展。隨著我國學者對中國城市化質量研究的不斷深入,構建的指標體系中也含有一些體現出新型城鎮化內涵與要求的指標。國家城調總隊福建省城調隊課題組2005年設立了包含經濟發展質量、生活質量、社會發展質量、基礎設施質量、生態環境質量、城鄉統籌與地區發展六部分的城市化質量評價指標體系[6],雖然生態環境質量和城鄉統籌發展比重較低,但其中有些指標如每萬元GDP綜合能耗、城鎮化水平與非農就業比重,體現出新型城鎮化追求的綠色與協調的發展理念。方創琳以經濟城市化發展質量、社會城市化發展質量、空間城市化保障質量三類指標對城市化發展質量進行綜合測度[7],在經濟結構指數中提出第三產業占GDP比重等指標,強調產業結構轉型、高效發展的重要性;在生態環境保障指數中增設工業固體廢棄物綜合利用率指標,在基礎設施發展指數中增設人均道路面積、百人基礎教育擁有教師數等指標,對城市基礎設施的發展水平有了更全面的要求。以上指標同樣適用于評價新型城鎮化的發展水平。endprint

在現有構建新型城鎮化評價指標體系的文獻中,曾志偉以環長株潭城市群為例,構建了包含新型城鎮環境保護、新型城鎮經濟發展和新型城鎮社會建設的新型城鎮新型度評價指標體系[8],權重方面社會建設指標首次超過經濟發展指標而成為最重要的指標,其中在社會建設方面增設每萬人在校大學生數、專利申請數、擁有發明專利數,體現新型城鎮化對提高教育水平,培養創新能力的新要求。牛曉春建立由人口、經濟、基礎設施、生活質量、生態環境、城鄉統籌發展諸因素構成的新型城鎮化評價指標體系[9],其中增設了科學與教育支出占城市財政支出比重和人均公園綠地面積。王新越建立了人口、經濟、空間、社會、生態環境、生活方式、城鄉一體化、創新與研發8個子系統的新型城鎮化評價體系[10],增設了每萬人擁有申請專利授權數指標,以衡量創新成果水平。呂丹選取人口城鎮化指數、經濟發展指數、生態環境支持指數、城鄉統籌指數和基本公共服務均等化指數五方面的指標重構了新型城鎮化質量評價指標體系[11],在基本公共服務中的基本社會保障均等化方面設立醫療保險社會綜合覆蓋率、養老保險社會綜合覆蓋率等指標,完善了對社會保障水平的衡量。綜合以上研究,在協同發展的背景下評價京津冀新型城鎮化水平,要從其概念出發,凸顯新型城鎮化內涵的同時體現京津冀特色——新型城鎮化的協同發展理念。

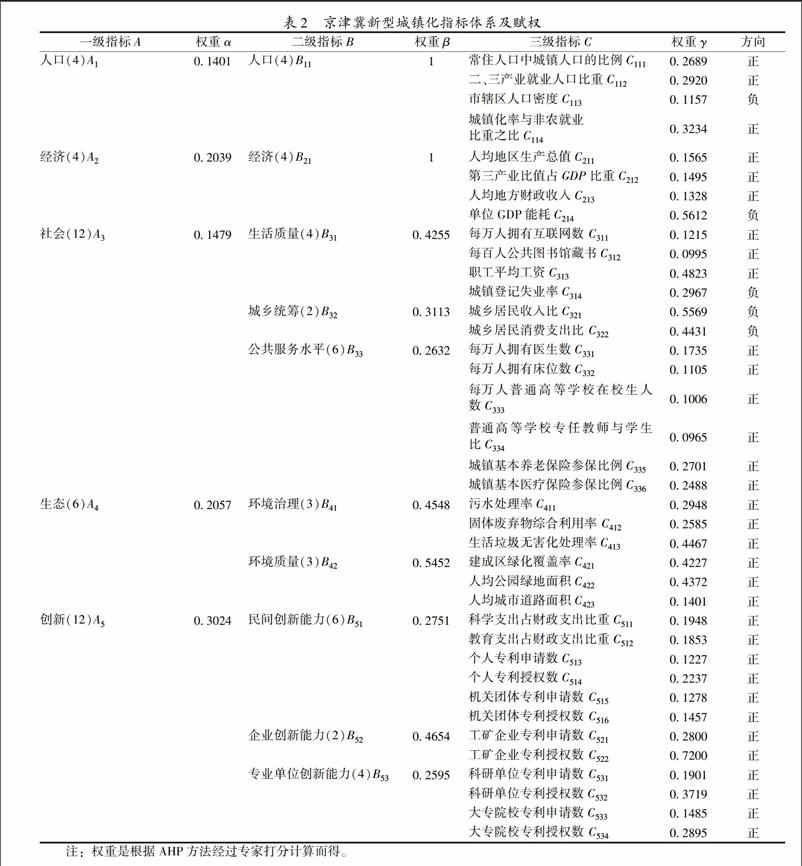

本研究在考慮到對京津冀地區數據資料可得性的基礎上,遵循系統性、動態性、科學性、可比性原則,廣泛吸收已有研究成果中提出的指標體系,力求在創新、生態方面的表征上有所突破,通過專家咨詢方法并根據已有研究,構建以人口、經濟、社會、生態、創新五維度作為一級指標,選取了10個二級指標和38項三級指標,構建京津冀新型城鎮化水平評價指標體系

指標的篩選由作者根據已有研究并根據京津冀協同發展的要求提出一攬子指標,將這些指標發送給6位專家(李建民教授、陸杰華教授、王廣州研究員、陳衛民教授、李通屏教授、石智雷副教授),由專家們對指標重要性進行篩選確定。。

1指標內涵

(1)人口狀況指標主要在于衡量人口城鎮化的水平及就業狀況。人口城鎮化并不只是農業人口轉變為非農業人口,更深層次的是由從事的經濟活動的變化所引發的就業結構的轉變,體現人口與就業狀況的協同發展情況。常住人口中城鎮人口的比例反映了非農人口在城市總人口中的占比情況,第二、三產業就業人口比重體現出人口在三大產業的就業結構,揭示第二、三產業發展狀況的同時,體現非農人口在城鎮化過程中的轉變程度。市轄區人口密度反映出人口的聚集情況,因為京津地區人口密度過高,此項指標作為負向指標側面體現出整體生活環境的宜居程度。城鎮化率與非農就業比重之比體現出城鎮聚集的協調程度,來說明人口結構上的非農轉化與就業結構上的非農轉化是否同步,深度揭示人口城鎮化的水平與協調性。

(2)經濟狀況指標主要側重體現經濟質量、經濟結構的轉變與整體發展水平。新型城鎮化關注的不僅是經濟上量的增長,更是質的提高,更加關注經濟對人口、社會、生態環境的影響作用。人均地區生產總值代表地區經濟的綜合發展實力及富裕程度,是結合人口數量對經濟實力的評價指標。第三產業產值占GDP比重主要是考察地區的產業結構水平,在市場機制的調節下,第三產業逐步成為推進城市向更高層次進步的動力,第三產業的比重在一定程度上代表了地區的城鎮化層次。人均地方財政收入代表了經濟對城鎮化發展的貢獻程度,體現出經濟對社會的影響作用,更多的財政收入則代表能夠有更多的資金支持以完善地區的建設,是城鎮化發展的儲備力量。單位GDP能耗反映經濟的能源消費水平,體現出經濟對生態環境方面的影響,也體現出經濟的發展質量與效率,是經濟與環境能否協同發展的重要表現,深度揭示產業對于資源、環境的影響力度。

(3)社會狀況指標分為生活質量、城鄉統籌、公共服務水平三方面,體現出新型城鎮化所要求的以“人”為核心,強調城鄉互動、統籌發展、實現公共服務的均等化。每萬人擁有互聯網數反映城市信息的通暢程度及通訊設施的建設水平,每百人公共圖書館藏書體現地區文化事業發展情況和城市的文化氛圍,職工平均工資、城鎮登記失業率直接體現居民的生活水平和生活狀態,運用這4項指標體現居民的精神文化生活和物質水平,衡量整體的生活質量。從城鄉統籌角度來看,運用城鄉居民收入比和城鄉居民消費支出比兩個指標,從現金收入,居民購買能力方面來比較城鄉生活水平的現狀,反映城鄉間社會發展的協調程度。對于公共服務水平,選取每萬人擁有醫生數、每萬人擁有床位數,衡量醫療設施、醫療保障的能力及水平,每萬人普通高等學校在校生人數、普通高等學校專任教師數與學生比體現地區的科教文化水平、教育能力及受教育程度,城鎮基本養老保險參保比例、城鎮基本醫療保險參保比例體現城市的社會保障水平,從醫療、教育、社會保障三方面較全面、系統地評價公共服務的狀況和能力。

(4)

生態狀況指標包括環境治理和環境質量兩方面,衡量京津冀的生態聯動發展情況。新型城鎮化突出強調生態文明,要走資源節約、環境友好的發展道路,促進城鎮化以綠色、低碳、可持續的方式進行。采用污水處理率、固體廢棄物綜合利用率、生活垃圾無害化處理率反映城市環境的優化程度和環保設施的建設水平,展現居民的生活方式和經濟的發展效率。人均公園綠地面積、建成區綠化覆蓋率均反映出城市生態保護、生態建設的情況,人均城市道路面積體現城市基礎設施的發展水平,這3項指標反映了城市的環境質量、宜居程度,揭示城市環境承載力的強弱,側面反映經濟與環境建設、保護的聯動程度。

(5)創新狀況指標從民間、企業、專業單位的創新能力方面來解讀地區的整體創新水平,體現區域內各主體的協同創新發展情況。新型城鎮化是在新觀念、新技術引領下的城鎮化建設,在體制、機制上進行創新變革,實現城鎮化發展的“推陳出新”。科學支出和教育支出占財政支出的比重體現出國家對教育、科技的重視程度,直接影響地區的科研水平,是提升民間創新能力的重要因素。個人、機關團體的專利申請數體現出民間對科研創新的重視程度、創新的能力水平與積極性,個人、機關團體的專利授權數反映出創新的能力效率,深度揭示出地區未來發展的潛在競爭力。工礦企業的專利申請數、授權數用來衡量企業的創新能力與效率,企業的“新”發展對產業升級至關重要,企業產品、技術的更新換代將助推企業的轉型升級,帶動地區的產業轉型。科研單位、大專院校作為專業單位,其專利申請數、授權數體現出專業單位的創新效率、研發水平,從專業的角度引領整個城市技術、思想的提升,表明地區的科研水平與創新實力。endprint

以上指標在顯示出新型城鎮化內涵的基礎上,深度體現協同發展的理念,如人口指標表現出人口與就業的協調性;經濟指標中單位GDP能耗體現出經濟發展的資源約束,可衡量經濟與環境是否協調發展;生態的各項指標可以反映區域的生態聯動發展情況,經濟與環境建設、保護的聯動程度;社會的各項指標反映城鄉之間的協調程度,公共服務水平之間的對比體現公共服務均等化的發展情況;創新指標中企業創新、專業單位創新能力的各項指標,一定程度上體現地區創新協同發展的程度與深度,以及提升區域整體新型城鎮化水平的潛力和效率。將人口視作載體,經濟作為基礎,以社會發展為保障,生態為依托,創新為動力,可以提升京津冀新型城鎮化的水平,帶動區域協同進步。

2權重分析

本文采用基于群決策的AHP來構建京津冀新型城鎮化水平的評價指標體系。在對專家評分進行聚合時,采用聚合個體判斷(AIJ)的方法,將各專家的判斷矩陣聚合為一個總體的共識矩陣,在綜合考慮所有專家意見的基礎上進行賦權,避免受到某個專家較大的主觀影響,使其更加客觀、科學。邀請了7位專家(含作者王金營)進行專家測評,得到各指標的權重,如表2所示。在綜合考慮7位

專家對指標體系所作判斷矩陣相似度和差異度的基礎上,對每位專家進行賦權,得到共識矩陣。利用方根法求得各共識矩陣的最大特征根,并進行一致性檢驗,均符合一致性標準CR<01,當CR=0時表示專家的給分具有完全一致性,如表3所示。

由表2所示,創新的權重大于生態的權重,生態的權重大于經濟的權重,經濟的權重大于社會的權重,社會的權重大于人口的權重,說明各位專家一致將創新視作新型城鎮化最重要的指標,創新是新型城鎮化的內在動力,將其作為最重要的方面符合新型城鎮化的“新”要求。其中專業創新能力的權重較大,說明企業的創新水平是提升城市新型城鎮化水平的重要依托,是推動城市建設向新型城鎮化轉型的關鍵。將生態作為第二重要指標,明確體現出新型城鎮化與傳統城鎮化建設的重要區別:前者是在生態文明指導下追求綠色、低碳、集約的城鎮化過程。在生態方面更強調環境質量,說明現階段的城鎮化建設不能一味通過改善治理手段來亡羊補牢,應更多地注重源頭保護,關注環境的承載力,以創建環境、交通等各方面都較和諧的宜居環境。經濟方面,單位GDP能耗的賦權占經濟的50%以上,體現出新型城鎮化在經濟上要求發展低碳、綠色經濟,與傳統城鎮化片面追求“量”的增長有本質區別。在社會方面,生活質量的比重略高,說明新型城鎮化不僅重視人們的物質生活、精神生活的全面提升,同時也十分重視城鄉是否能夠統籌發展。在公共服務水平方面,養老保險、醫療保險參保比例的權重較大,說明這些保障制度在很大程度上體現出城市的公共服務水平,是構建以“人”為核心的新型城鎮化的關鍵因素。在人口方面,城鎮化率與非農就業比重之比明顯高于其他指標,說明新型城鎮化強調人口相對城鎮的聚集程度,重視就業結構與人口結構是否能夠同步轉變,表明新型城鎮化對人口發展的新要求,并不是要單純地進入城市,而是通過就業等更多途徑來實現其市民化進程。

三、京津冀各市新型城鎮化評價

1數據來源與整理

由于考慮到河北省11個地級市的土地面積、空間容量方面與京、津基本相當,所以將河北省11個地級市與京津并列評估,以2005—2014年京津冀13市的數據研究其新型城鎮化的發展質量。本文所需要的數據主要來源于《城市統計年鑒》、《河北經濟年鑒》、《北京統計年鑒》、《天津年鑒》、《國家統計年鑒》。其中,2005—2010年河北省城鎮基本養老保險參保人數、河北省城鎮基本醫療保險參保人數來源于《河北經濟年鑒》和各市國民經濟和社會發展統計公報,2011—2014年河北省城鎮基本養老保險參保人數、河北省城鎮基本醫療保險參保人數來源于《城市統計年鑒》。2005—2014年河北省各市城鎮人口占常住人口比重來源于河北省統計局的公開數據,2005—2014年河北省各市專利申請數和專利授權數來源于河北省知識產權保護與發展協會。對于缺失的個別數據采用線性回歸等方式進行估算。

由于原始數據資料的單位、數量級不同,需要先將2005年數據進行標準化處理,使各種變量統一度量,并作為基期數據,然后結合各指標實際值在2005—2014年期間每年的變動率(增長率),可以計算得到2006—2014年各年各指標的可比性數值,然后結合表2中各指標的權重可計算各級指標的得分。這一指數的核算方法,與以往的指數構建大大不同,該方法合算得到的指數既體現了區域間的差異,又反映了區域各自在2005—2014年期間新型城鎮化指數的變動趨勢。

2005年基期各指標采用極值標準化法進行標準化處理,根據評價指標的不同采用以下兩個公式。

當評價指標是正向指標時,

X′ij=XijXj(max)(1)

當評價指標為負向指標時,

X′ij=Xj(min)Xij(2)

Xj(max)、Xj(min)為指標j的最大值和最小值,0≤X′ij≤1。當X′ij=0時,將其視為0001,以保證數據連續性。

X′(i+1)j=X′ij*[1+(X(i+1)j-Xij)/Xij](3)

2評價公式

采用加權求和來計算i城市一級指標層、二級指標層以及總體水平的得分。n為所計算指標層的指標個數,在計算不同指標層的得分時,將本層指標權重之和始終視作1。

總得分

U=∑nj=1Ai×αi=∑5i=1∑mj=1∑Kk=1Cijk×γijk(4)

一級指標得分

Ai=∑mj=1Bij×βij

(5)

二級指標得分

Bij=∑Kk=1Cijk×γijk(6)

其中,i=1,2,3,4,5;j為二級指標B的個數,最大數為m;k為對應二級指標的三級指標個數,最大數為K,具體數據如表2所示。endprint

3評價結果及總體評價下的差異比較

將2005年各項數據進行標準化處理和根據變動趨勢計算得到的2006—2014年各指標標準化數值,并根據總得分公式(4)、一級指標得分公式(5)和表2所示的權重可計算京津冀各城市新型城鎮化的水平得分和各一級指標的得分,總體得分如表4所示。

(1)時間角度分析。從時間角度進行分析,京津冀各城市新型城鎮化水平得分均表現出上升的走勢,但各市得分的增長率走勢并不相同,其中京、津的增長率先增長后下降,河北省各市大體為先下降后提升,其中滄州、衡水、廊坊尤為明顯。京、津的高速增長率在一定程度上擠占了河北省的資源,犧牲了河北省的發展速度。2010年隨著京津冀作為區域整體進行統籌發展的方向不斷明確,三地之間協作互動不斷加強,協同發展逐步深入。北京、天津的增長率先后下降,河北省各市的增長速

度加快,區域整體的新型城鎮化水平有了較大提升,河北省在京、津的帶動下,發展潛力不斷被釋放,區域協同發展不斷深入。2014年京津冀各市新型城鎮化水平得分的增速基本處于同一水平,較之前相比協同發展的強度更加深入,區域未來的發展潛力和提升空間還很大。

(2)空間角度分析。

如圖1所示,以空間角度進行分析,京津冀新型城鎮化水平存在明顯的空間分異,北京、天津的水平高于河北省各地級市,尤其是北京,一直處于高水平平穩發展狀態,明顯高于其他地級市,地區間發展不平衡問題十分明顯。從河北省11個市的得分排名來看,石家莊、保定、邯鄲的排名一直呈現上升態勢,在協同發展的背景下,京津冀整體的新型城鎮化水平得到提升,改善了以往以北京—唐山—秦皇島、北京—廊坊—天津兩條“走廊”式的發展狀態,周邊較落后城市不斷受到輻射和帶動,區域的城市體系得到優化,日后的輻射作用也將更明顯,石家莊、保定、唐山這樣的城市都有望發展成為京津冀地區的“次級中心城市”。

為了更進一步揭示京津冀區域新型城鎮化水平的協同關系,將京津冀13個市得分兩兩進行線性回歸分析。北京作為京津冀地區的龍頭,各方面發展水平高,若以北京得分作為自變量分析其與京津冀其他12個市的新型城鎮化水平得分的線性關系,結果如表5所示。

綜合考慮以上結果可以看出,北京與天津的新型城鎮化水平擬合程度最高,二者發展的聯動作用最為明顯,北京與保定、秦皇島、石家莊次之,說明這些城市與北京的發展步調較一致,區域協同能力不斷提高,這些城市在日后發展中易形成合力,推進區域新型城鎮化水平的整體提升。相比之下,北京與承德、滄州、廊坊、衡水的擬合程度稍差,區域協同發展有待進一步深入。

從京津冀區域來看,天津受到北京的影響,在區域新型城鎮化的發展中也承擔著龍頭帶動作用,以天津作為自變量,探索其與河北省11個地級市的新型城鎮化的互動聯系,結果如表6所示。

相較于北京,天津與各市新型城鎮化得分的擬合程度普遍低于北京,說明河北省與天津發展同步程度較低,在帶動河北省新型城鎮化水平上,天津的能力并未得到充分顯現,今后天津應將自身的發展與帶動河北省的整體水平相結合。而且天津與石家莊、保定、邢臺、邯鄲的得分較高,與廊坊、滄州較低,這在一定程度上只能體現數字上的關系,說明了同步關系而非擴散或者帶動關系。表明天津應更積極地加強與周邊城市的聯系,起到區域中心城市的輻射作用。

四、分系統評價下的差異及區域比較分析

1分系統評價下的差異比較分析

(1)人口方面變動不大,協調度有待提升。

從人口角度分析,各城市新型城鎮化水平在人口方面隨時間的變化呈現小幅上行趨勢,變化幅度較小。在空間分布上,京、津水平較接近,河北省各市差距不大,唐山、廊坊、石家莊等城市位于前列,人口各方面的調整變動越來越能表現出新型城鎮化對人口就業、布局等方面的總和要求。詳見圖2。

(2)經濟方面有所提高,個別城市產業轉型較遲緩。

從經濟角度分析,北京、天津新型城鎮化在經濟方面水平較高,但在2014年均出現下降走勢,主要源于人均地區生產總值的下降。北京、天津增長率有向下的趨勢,河北省各市基本處于波動式上升,特別是邢臺、衡水、保定等城市近些年增速較快。詳見圖3。

但值得注意的是,個別城市在經濟發展方式的轉變上仍較遲緩。唐山從人均地區生產總值來看排名為京津冀第三,僅次于京津,但其在第三產業產值占GDP比重和GDP能耗方面均處在落后水平,嚴重影響了城市經濟的可持續健康發展。廊坊、衡水2011年的GDP能耗相比其他城市下降幅度明顯,這兩市在結構轉型與節約產能方面的工作顯示出了效果,今后各市應在這方面重點加強調整。

(3)社會生活質量不斷提高,城鄉統籌仍是難題。

從社會角度分析,京津冀三地空間分異明顯,但都表現出上升走勢。從增長率來看,各市增長率差距逐漸縮小,但天津增速較快,說明其社會生活方面的建設發展較快,在協同發展方面,受益最為明顯。但承德、張家口兩個市的整體社會水平落后于其他城市,這兩個市基礎較為薄弱,如何側重提升這兩個市的生活質量和水平成為區域社會發展的重中之重。詳見圖4。

從具體的指標分析,反映生活質量的各項指標,天津的增速明顯,廊坊近些年基本處于河北省第一位,說明在協同發展背景下離北京較近的城市最先受到帶動,發展較快。在城鄉統籌方面,不存在明顯空間差異,各市在統籌城鄉發展方面的任務都十分艱巨,但相較而言,天津、衡水、滄州、保定等市上升較快,承德、張家口、邢臺、廊坊處于落后水平。

(4)生態環境改善并不明顯。

從生態環境總體來看,京津冀地區的差異并不顯著,北京、秦皇島水平較高,2009—2013年除衡水外各市大體處于平衡發展的水平,2014年北京和秦皇島的環境質量大幅提高,尤其是建成區綠化覆蓋率、人均公園綠地面積有明顯提高,直接提升了新型城鎮化的生態水平。但其他各市生態新型城鎮化得分的增長率較平緩,區域整體的生態新型城鎮化水平有了一定程度提升但并不明顯。詳見分圖5。endprint

(5)創新方面差異十分明顯,企業創新是關鍵。

從創新角度來看,北京是京津冀新型城鎮化在創新方面的標桿,其水平明顯高于天津和河北省各市,較其他方面相比空間分異更加明顯,石家莊、保定、唐山水平相對較高,創新水平的提高成為天津、河北省各市在新型城鎮化建設中的關鍵。而且總體創新與企業、專業單位創新基本呈現出相同的空間差異,說明京津冀創新水平的差異主要源自企業和專業單位。詳見圖6和圖7。

2京津冀協同發展下的新型城鎮化水平區域比較分析

2016年出臺的《河北省建設新型城鎮化與城鄉統籌示范區規劃》提出構筑環京津核心功能區(廊坊、保定)、沿海率先發展區(秦皇島、唐山、滄州)、冀中南功能拓展區(石家莊、邯鄲、衡水、邢臺)、冀西北生態涵養區(承德、張家口)的城鎮空間結構。所以,在區域的協同發展下,按此將京津冀劃分為四個研究區域的新型城鎮化水平。

將每個區人口、經濟、社會、生態、創新得分進行兩兩線性回歸,分析可知:生態擬合度除在冀西北生態涵養區較高,其他區域均較差,說明京津冀在區域生態上的協同發展較為遲緩。京津作為區域的核心城市,具有示范引領作用,尤其在經濟與創新方面協調度較高,但對于環核心功能區城市的帶動作用仍需加強,保定、廊坊在承接分散京津人口和承接非首都功能轉移的任務的同時,要加強自身變革,該功能區之間的經濟合作應繼續深化與推廣。沿海率先發展區唐山市的產業結構轉變較遲緩,秦皇島市的創新后續動力明顯不足,雖然秦皇島、唐山兩市的發展協調度較強,但在帶動滄州發展上明顯不足。冀中南功能區四市的發展狀態較為接近,各方面擬合度較高,協同發展的潛力巨大,但應著重提高衡水市經濟發展的集約性。冀西北生態涵養區兩個城市的協同發展狀態良好,但創新方面并未形成合力,且社會發展水平低、創新能力弱,如何以創新來驅動發展生態經濟將是該區域今后發展的重點。

五、結論

首先,在構建京津冀新型城鎮化指標體系時,各方面權重比較顯示:創新>生態>經濟>社會>人口,各位專家一致將創新視作新型城鎮化最重要的指標,說明創新對于新型城鎮化的重要程度,體現出新型城鎮化的“新”要求。

其次,京津冀新型城鎮化水平的空間差異狀態較為明顯,北京、天津高于河北省各市,北京一直處于高水平的穩定增長,區域發展不平衡問題仍明顯。在協同發展背景下,以線性回歸分析京津冀各市兩兩間的發展關聯度,北京與天津發展高度密切,河北省各市與北京的發展步調較一致,京津冀新型城鎮化水平的區域協同能力不斷提高。河北省各市與天津的發展同步性較差,天津對河北省各市的帶動作用不明顯,且對周邊城市的帶動作用不如較遠地區,河北省需要加大力度培養次級中心城市的建設,這當然包括剛剛成立的雄安新區建設。

再次,在京津冀新型城鎮化的各方面比較中,創新方面空間分異最為明顯,北京>天津>河北省各市,說明創新是日后京津冀提升新型城鎮化水平的關鍵。在人口方面,各市變動不大。在社會方面,協同發展的帶動作用有限,一些離北京較近的市如天津、廊坊發展較快,城鄉統籌仍是社會發展的難題。在生態方面,各市協同度較差,改善并不明顯,治理水平差異不大。在經濟方面,河北省對經濟成果進行有效社會化的程度較低,且個別市產業轉型遲緩。

最后,京津冀按功能進行劃區比較,利于各市有針對性地提升新型城鎮化水平。生態方面除在冀西北生態涵養區擬合度較高,其他區域此方面擬合度均較差,京津冀在區域生態上的協同發展尤為遲緩。兩大核心和環核心功能是區域的創新主力,京津的經濟與創新方面協調度較高,但對環核心功能區各市的帶動作用仍需加強。實現京、津創新以及人才資源的“走出去”,通過區域內合作交流,擴大影響范圍和受益程度。沿海率先發展區秦皇島、唐山兩市的發展協調度較強,但在帶動滄州發展上明顯不足,該區應在企業轉型、產業結構調整方面發力。冀中南功能區四市的發展狀態較為接近,各方面擬合度較高,協同潛力巨大,但應提高衡水經濟發展的集約性,進一步完善交通網和物流網,加強區域的聯系,提高各方面工作的效率和質量。張家口和承德地區的創新發展、保護生態與發展經濟相結合等方面是區域發展的重點。同時注重培養石家莊、保定這樣的次級中心城市,協調其內部的資源配置,明確各市的功能定位,各功能區以功能定位互補輻射,以差異化的成長推進京津冀的協同進步。

參考文獻:

[1]黃桂嬋,胡衛東.我國傳統城鎮化的特征與新型城鎮化的路徑探討[J].農業現代化研究,2013(6):672-675.

[2]何瑜,王勇術.略論中國城鎮化進程中的城鄉社會公平正義問題[J].商業時代,2014(3):15-16.

[3]單卓然,黃亞平.“新型城鎮化”概念內涵、目標、規劃策略及認知誤區解析[J].城市規劃學刊,2013(2):16-22.

[4]常春林.京津冀都市圈新型城鎮化測評指標體系構建與評價[J].價格理論與實踐,2014(5):115-117.

[5]賈琦.京津冀都市圈城鎮化質量測度及區域差異分析[J].干旱區資源與環境,2015(3):8-12.

[6]國家城調總隊福建省城調課題組.建立中國城市化質量評價體系及應用研究[J].統計研究,2005(7):15-19.

[7]方創琳、王德利.中國城市化發展質量的綜合測度與提升路徑[J].地理研究,2011

(11):1931-1946.

[8]曾志偉.新型城鎮化新型度評價研究——以環長株潭城市群為例[J].城市發展研究,2012(3):1-4.

[9]牛曉春.基于新型城鎮化視角的區域城鎮化水平評價——以陜西省10個省轄市為例[J].干旱區地理, 2013(2):354-363.

[10]王新越.新型城鎮化的內涵、測度及其區域差異研究[J].地域研究與開發,2014(4):69-75.

[11]呂丹.新型城鎮化質量評價指標體系綜述與重構[J].財經問題研究,2014(9):72-78.

[責任編輯劉愛華,方志]endprint