貴州大方手撕豆腐大豆浸泡工藝的優(yōu)化

婁利嬌, 朱星陶*, 陳佳琴, 楊春杰, 譚春燕, 徐 熙, 龔錫震

(1.貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 油料研究所,貴州 貴陽 550009; 2.貴州金瑞農(nóng)業(yè)科技有限公司, 貴州 貴陽 550009)

0 引言

【研究意義】大方手撕豆腐是貴州畢節(jié)大方縣的地理標(biāo)志產(chǎn)品[1],其產(chǎn)品內(nèi)質(zhì)綿軟滑嫩、外皮彈性帶韌。大方手撕豆腐可煎、烤、炸、炒,最經(jīng)典的食用方法是將豆腐干置于炭火上烤炙,待外皮酥脆后用手撕開佐以五香辣椒面食用。烤炙后的豆腐干豆香撲鼻、外酥里嫩,深受食客喜愛。近年來,隨著貴州交通的不斷改善,以及在電商銷售推動下,貴州省內(nèi)及云南、四川、重慶等省市的餐桌上也出現(xiàn)了“大方手撕豆腐”。豆?jié){是大方手撕豆腐生產(chǎn)過程中的必需中間產(chǎn)物,豆?jié){品質(zhì)直接影響大方手撕豆腐的品質(zhì)。開展豆腐生產(chǎn)工藝中大豆浸泡工藝對產(chǎn)品品質(zhì)影響的相關(guān)研究,對更好地保護(hù)和推廣地理標(biāo)志產(chǎn)品“大方手撕豆腐”具有重要現(xiàn)實(shí)意義。【前人研究進(jìn)展】大豆的浸泡是制備豆?jié){的第一重要環(huán)節(jié),大豆充分吸水可使細(xì)胞內(nèi)蛋白質(zhì)更易溶于水,提高蛋白體的分散程度和懸浮性,大豆浸泡的適宜度直接影響豆?jié){及其制品的品質(zhì)。浸泡時間、溫度和豆水比等是影響大豆浸泡效果的重要因素[2-7],直接影響大豆中蛋白質(zhì)的利用率[8],進(jìn)而影響豆?jié){及其制品的得率和品質(zhì)[9-12]。【研究切入點(diǎn)】目前關(guān)于貴州大方手撕豆腐生產(chǎn)工藝的研究報道較少,大方手撕豆腐也存在工藝和配方差異大、衛(wèi)生條件差、標(biāo)準(zhǔn)化程度低、品質(zhì)不穩(wěn)定等問題。【擬解決的關(guān)鍵問題】針對貴州大方手撕豆腐生產(chǎn)工藝中浸泡工藝對產(chǎn)品品質(zhì)的影響,選擇浸泡溫度、浸泡時間及浸泡豆水比為試驗(yàn)因素,采用單因素和正交試驗(yàn)相結(jié)合的方法,對大方手撕豆腐的大豆浸泡工藝進(jìn)行優(yōu)化,以期獲得貴州大方手撕豆腐的大豆最優(yōu)浸泡工藝,為改善大方手撕豆腐的生產(chǎn)工藝和提高品質(zhì)穩(wěn)定性提供科學(xué)依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 大豆 黔豆7號[13],由貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)院油料研究所提供,其蛋白質(zhì)、脂肪及氨基酸含量分別為41%、19%和42%。

1.1.2 試劑 凝固劑MgCl2,市售,食品級。酸漿:自制,用豆腐黃漿水自然發(fā)酵。試劑盒:考馬斯亮藍(lán)法蛋白含量試劑盒、氨基酸含量試劑盒、還原糖含量試劑盒,蘇州格銳思生物科技有限公司生產(chǎn)。

1.1.3 儀器設(shè)備 電子天平,上海越平科學(xué)儀器有限公司;分析天平,上海越平科學(xué)儀器有限公司;料理機(jī),美的集團(tuán)有限公司;電陶爐,廣東艾詩凱奇智能科技有限公司;水浴鍋,常州潤華電器有限公司;酶標(biāo)儀,賽默飛世爾科技公司(美國)。

1.2 方法

1.2.1 不同浸泡因素對豆?jié){營養(yǎng)指標(biāo)的影響

1) 浸泡溫度。試驗(yàn)設(shè)5個處理,即浸泡溫度分別為20℃、30℃、40℃、50℃及60℃。精準(zhǔn)稱取10 g精選大豆,清水洗凈后按豆水比1∶3,分別置于各處理溫度水中浸泡12 h;然后瀝干水分稱重,并取豆瓣拍照,備用。試驗(yàn)設(shè)3次重復(fù),最終結(jié)果用平均值±標(biāo)準(zhǔn)差表示(下同)。

2) 浸泡時間。試驗(yàn)設(shè)5個處理,即浸泡時間分別為4 h、6 h、8 h、10 h及12 h。精準(zhǔn)稱取10 g精選大豆,清洗后按豆水比1∶3混合后在溫度20℃條件下按試驗(yàn)設(shè)計時間進(jìn)行浸泡。然后瀝干水分稱重,并取豆瓣拍照,備用。

3) 浸泡豆水比。試驗(yàn)設(shè)5個處理,即浸泡豆水比分別為1∶1、1∶2、1∶3、1∶4及1∶5。精準(zhǔn)稱取10 g精選大豆,清洗后按試驗(yàn)設(shè)計豆水比加入清水,在溫度20℃條件下浸泡12 h。瀝干水分稱重,并取豆瓣拍照,備用。

4) 最佳浸泡工藝參數(shù)的篩選。在單因素試驗(yàn)基礎(chǔ)上,選擇浸泡溫度(℃)、浸泡時間(h)、浸泡豆水比及一組空列為試驗(yàn)因素,以豆?jié){濃度、蛋白質(zhì)含量、還原糖含量、游離氨基酸含量為評價指標(biāo),設(shè)計L9(34)正交試驗(yàn)。設(shè)置一組空列的目的是便于各因素間極差分析的比較,若某一試驗(yàn)因素的極差值(R)小于空列極差值,則可直觀表明其對豆?jié){的品質(zhì)無顯著影響。

5) 驗(yàn)證試驗(yàn)。采用對比試驗(yàn)評價試驗(yàn)所得最佳浸泡工藝與傳統(tǒng)浸泡工藝(2~3倍豆子重量的水常溫浸泡12 h)對大方手撕豆腐出品率和蛋白質(zhì)含量的影響。

1.2.2 豆?jié){制備 將浸泡后的大豆瀝干水分稱重,加入6倍干豆重量的清水打漿,經(jīng)120目濾布過濾后得豆?jié){,貯藏于4℃冰箱待測備用。

1.2.3 指標(biāo)測定

1) 吸水率。將浸泡好的大豆取出,擦干表面水分稱重后計算吸水率。

吸水率=(吸水后大豆質(zhì)量-供試大豆質(zhì)量)/供試大豆質(zhì)量×100%

2) 豆?jié){濃度。采用豆?jié){濃度計進(jìn)行測定。

3) 蛋白質(zhì)、還原糖及游離氨基酸的含量。分別采用考馬斯亮藍(lán)法測定蛋白質(zhì)含量,采用硝基水楊酸法測定還原糖含量,采用茚三酮顯色法測定游離氨基酸含量。

4) 出品率。將新鮮的手撕豆腐在室溫下靜置30 min稱重后計算出品率。

出品率=手撕豆腐重量/原料大豆重量×100%

1.3 數(shù)據(jù)分析與作圖

采用 SPSS 22.0 進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,采用Excel 2016和Origin 9.1作表和圖。

2 結(jié)果與分析

2.1 單因素試驗(yàn)對大豆豆瓣形態(tài)的影響

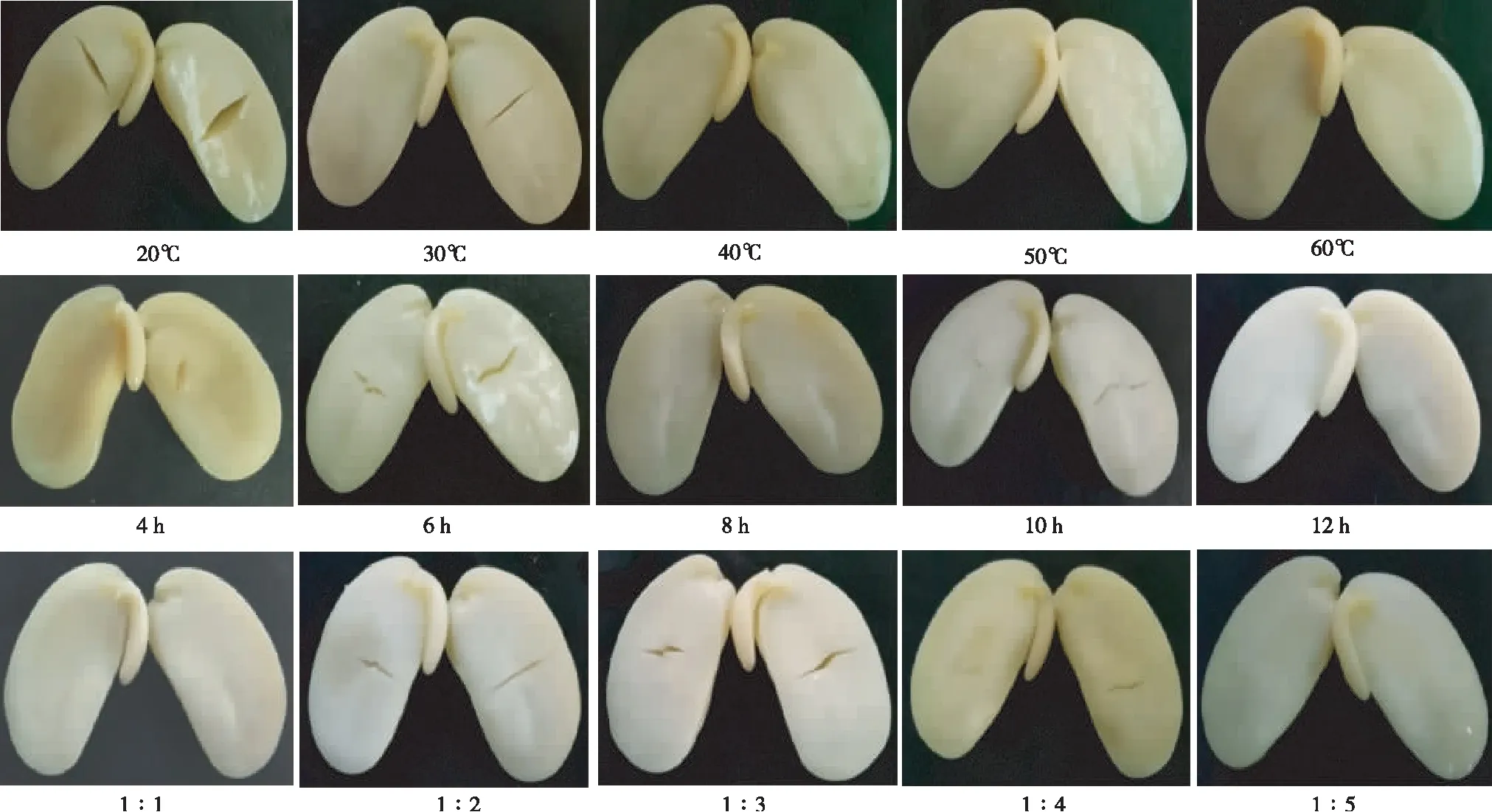

從圖1看出,在不同浸泡溫度、浸泡時間和豆水比浸泡條件下豆瓣的形態(tài)存在差異。

圖1 不同因素試驗(yàn)大豆的豆瓣形態(tài)

2.1.1 浸泡溫度 當(dāng)浸泡時間、豆水比條件一致時,隨著溫度升高,豆瓣中間從明顯凹陷逐漸趨于平滿。20℃時,豆瓣中間凹陷明顯; 40℃時,豆瓣中間略有凹陷;50~60℃時,豆瓣中間趨于平滿。

2.1.2 浸泡時間 當(dāng)浸泡溫度、豆水比條件一致時,隨著浸泡時間的延長,豆瓣中間的凹陷程度差異明顯。浸泡4 h時,豆瓣中間凹陷深;浸泡6~10 h時,豆瓣中間略有凹陷;浸泡12 h時,豆瓣中間趨于平滿。

2.1.3 浸泡豆水比 當(dāng)浸泡溫度、浸泡時間條件一致時,隨著浸泡豆水比的增大,豆瓣中間凹陷差異不明顯。在豆水比1∶1~1∶4,豆瓣中間略有凹陷;豆水比1∶5時,豆瓣中間趨于平滿。

2.2 不同因素試驗(yàn)大豆的吸水率

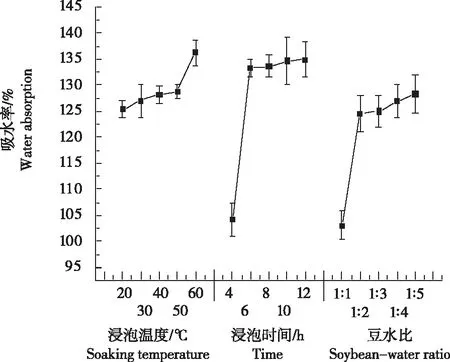

試驗(yàn)所測吸水率為表觀吸水率,即大豆吸水增重與可溶性物質(zhì)溶出失重的差值。從圖2看出,大豆在不同浸泡溫度、時間、豆水比條件下的吸收率。

2.2.1 浸泡溫度 當(dāng)浸泡時間、豆水比條件一致時,不同浸泡溫度處理豆瓣的吸水率為125.40%~136.27%,表現(xiàn)為隨著浸泡溫度的升高呈上升趨勢。浸泡溫度20~50℃時,吸水率平穩(wěn)上升;50~60℃時,吸水率快速上升。

注:不同小寫字母表示在P≤0.05水平差異顯著。

2.2.2 浸泡時間 當(dāng)浸泡溫度、豆水比條件一致時,不同浸泡時間處理豆瓣的吸水率為104.27%~134.90%,表現(xiàn)為隨著浸泡時間的延長呈上升趨勢。浸泡時間為4~6 h時,吸水率急劇上升;6~12 h時,吸水率平穩(wěn)增長。

2.2.3 浸泡豆水比 當(dāng)浸泡溫度、浸泡時間條件一致時,不同浸泡豆水比處理豆瓣的吸水率為103.10%~128.33%,表現(xiàn)為隨著浸泡豆水比的的增大呈上升趨勢。浸泡豆水比為1∶1~1∶2時,吸水率急劇上升;1∶2~1∶5時,吸水率增長趨于平緩。

2.3 不同因素試驗(yàn)豆?jié){的營養(yǎng)指標(biāo)

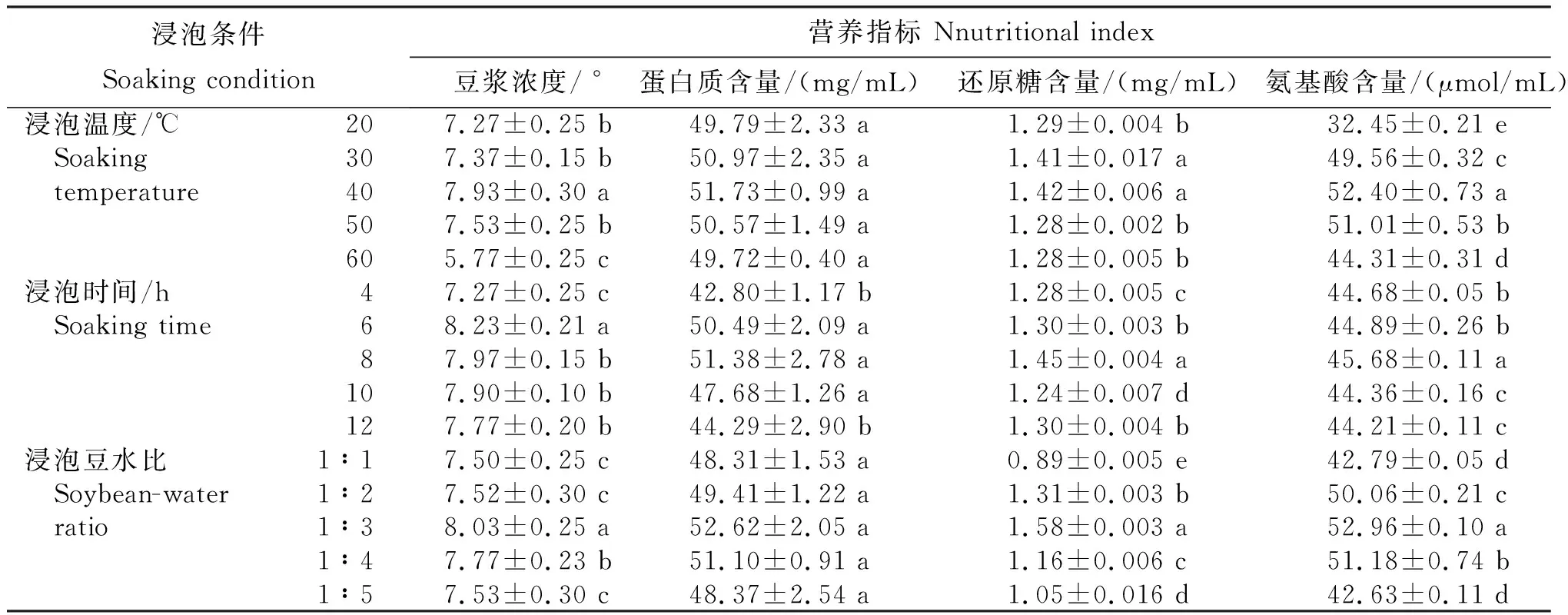

從表1看出,浸泡溫度、浸泡時間及浸泡豆水比對豆?jié){營養(yǎng)指標(biāo)的影響存在差異。

表1 不同因素試驗(yàn)豆?jié){的營養(yǎng)指標(biāo)

2.3.1 浸泡溫度 當(dāng)浸泡時間、豆水比條件一致時,在浸泡溫度20~40℃條件下,豆?jié){濃度、蛋白質(zhì)、還原糖、游離氨基酸含量均時隨溫度升高呈逐漸增加趨勢,40℃時達(dá)最高,分別為7.93°、51.73 mg/mL、1.42 mg/mL和52.40 μmol/mL;在浸泡溫度40~60℃時隨溫度的升高逐漸降低。浸泡溫度40℃時的豆?jié){濃度顯著高于其他處理組,浸泡溫度20℃~40℃時差異不顯著,60℃顯著低于其他處理組;蛋白質(zhì)含量在各溫度條件下無顯著性差異;還原糖含量在浸泡溫度30℃、40℃時顯著高于其他處理組;氨基酸含量在各溫度條件下表現(xiàn)出顯著性差異。

2.3.2 浸泡時間 當(dāng)浸泡溫度、豆水比條件一致時,在不同浸泡時間條件下,豆?jié){濃度為4~6 h時隨溫度的升高逐漸增加,在6 h時達(dá)最高,為8.23°;在6~12 h時隨溫度的升高呈下降趨勢。蛋白質(zhì)、還原糖、游離氨基酸含量為4~8 h時隨溫度的升高逐漸增加,在8 h時達(dá)最高,分別為51.38 mg/mL、1.45 mg/mL和45.68 μmol/mL;在8~12 h時隨溫度的升高逐漸降低。浸泡6 h時的豆?jié){濃度顯著高于其他處理組,浸泡8~12 h

時無顯著性差異;浸泡6~8 h的蛋白質(zhì)含量無顯著性差異,但顯著高于其他處理組;浸泡8 h的原糖含量和氨基酸含量均顯著高于其他處理組。

2.3.3 浸泡豆水比 當(dāng)浸泡溫度、浸泡時間條件一致時,在不同浸泡豆水比條件下,豆?jié){濃度、蛋白質(zhì)、還原糖、游離氨基酸含量在1∶1~1∶3時隨溫度的升高逐漸增加,在1∶3時達(dá)最高,分別為8.03°、52.62 mg/mL、1.58 mg/mL和52.96 μmol/mL;在1∶3~1∶5時隨溫度的升高逐漸降低。豆水比1∶3時的豆?jié){濃度顯著高于其他處理組,1∶1、1∶2、1∶5時無顯著性差異;蛋白質(zhì)含量在各豆水比條件下無顯著性差異;還原糖含量和氨基酸含量在各豆水比條件下均表現(xiàn)出顯著性差異。

2.4 最佳浸泡工藝參數(shù)

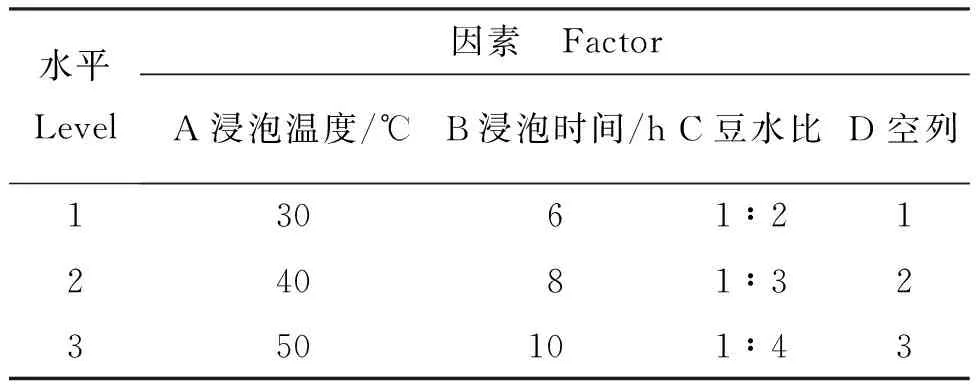

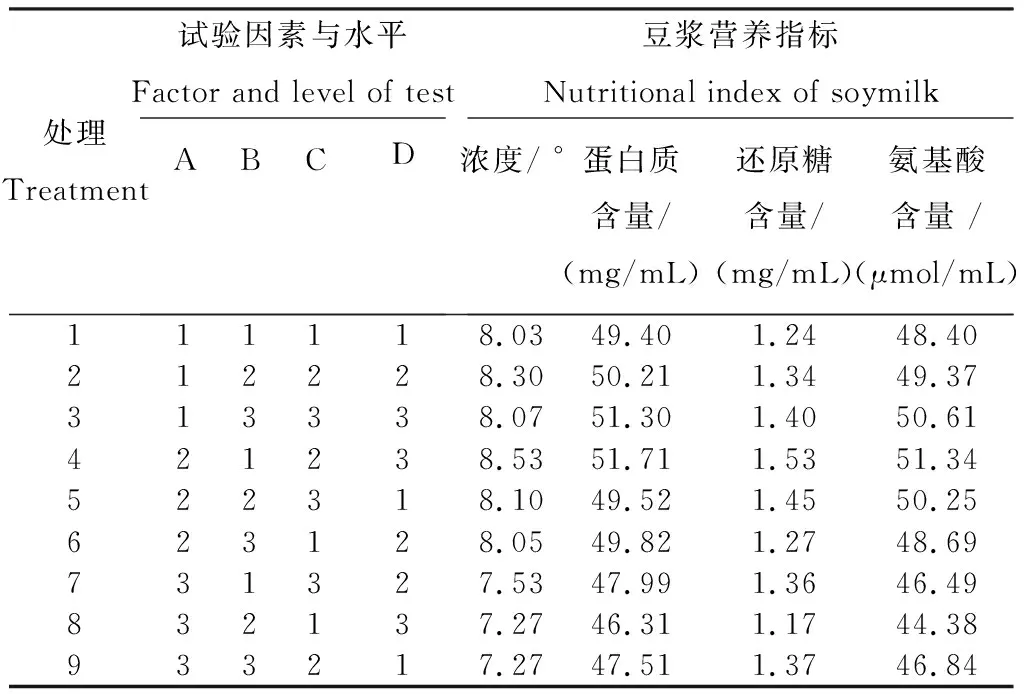

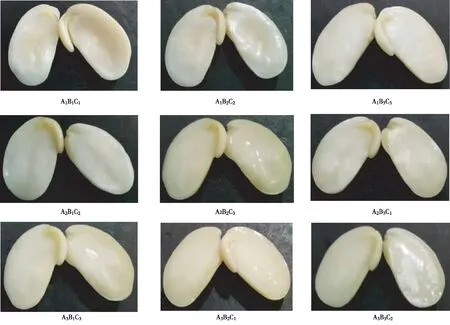

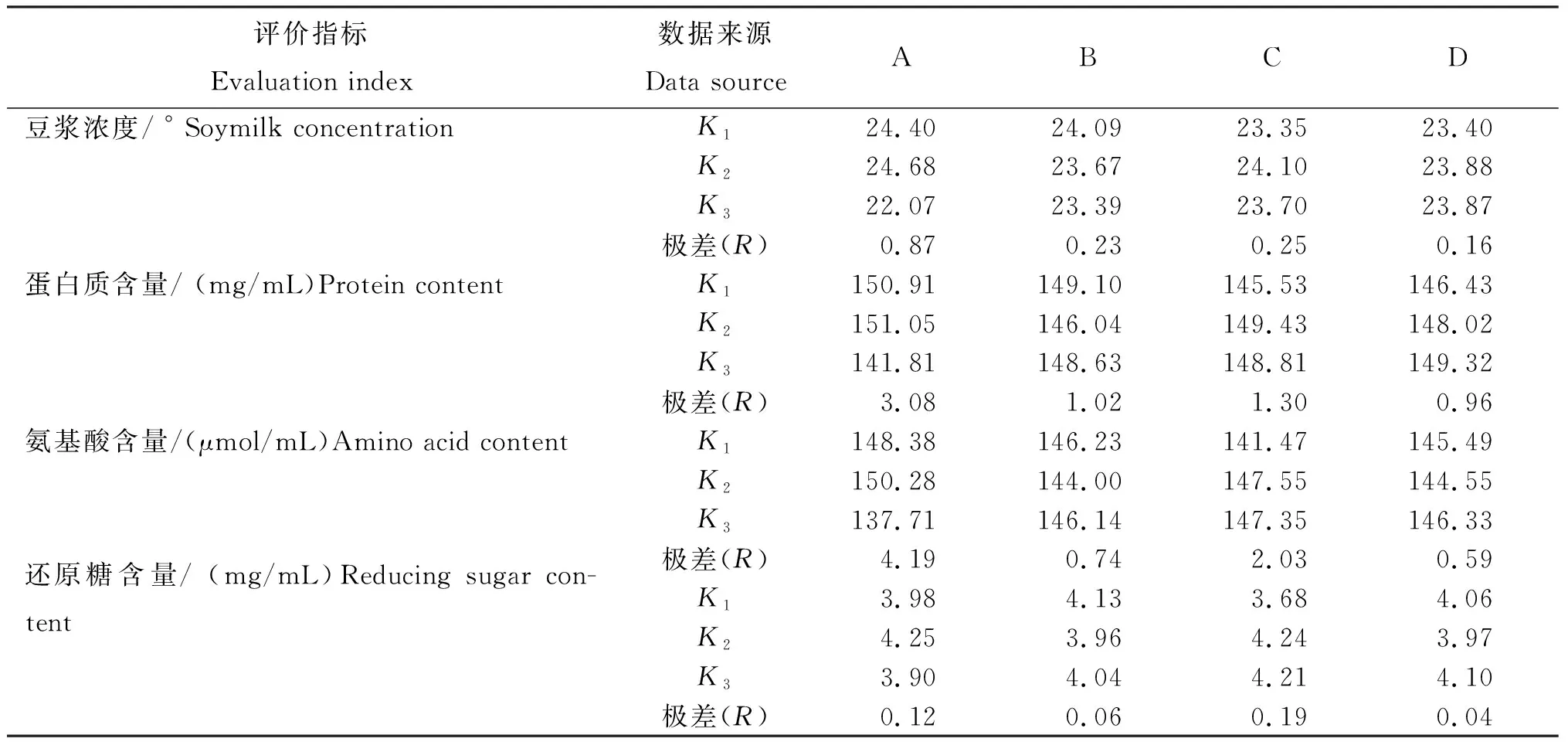

根據(jù)單因素試驗(yàn)結(jié)果,設(shè)計大豆浸泡工藝參數(shù)篩選的L9(34)正交試驗(yàn)(表2),其中,浸泡溫度選擇30℃、40℃和50℃,浸泡時間選擇6 h、8 h和10 h,浸泡豆水比選擇1∶2、1∶3及1∶4。從圖3看出,A1B1C1組合吸水不足,豆瓣中間凹陷明顯;A1B2C2、A2B1C2、A2B2C3、A2B3C1、A3B1C3組合吸水合適,豆瓣中間平滿或略有凹陷,其中以A1B2C2組合最佳;A1B3C3、A3B2C1、A3B3C2組合吸水過多,豆瓣中間無明顯凹陷。從圖4看出,各處理大豆的吸水率為126.13%~143.77%,即吸水后的大豆重量為干大豆重量的2.2~2.4倍,依次為A3B3C2>A3B1C3>A2B2C3>A3B2C1>A2B1C2>A1B3C3>A2B3C1>A1B2C2>A1B1C1,滿足制作豆?jié){或加工豆制品的浸泡要求。從圖4和表3看出,以豆?jié){濃度、蛋白質(zhì)含量、游離氨基酸含量和還原糖含量為評價指標(biāo),各因素對豆?jié){品質(zhì)的影響為A>C>B>D,最優(yōu)組合均為A2B1C2。3組試驗(yàn)因素分別與空列組對比,試驗(yàn)組的極差均大于空列組,說明該試驗(yàn)選擇的3個因素對豆?jié){的品質(zhì)均有影響,其影響程度為浸泡溫度>浸泡豆水比>浸泡時間。綜合看,最優(yōu)組合為A2B1C2,即浸泡溫度40℃、浸泡時間6 h、浸泡豆水比1∶3為大方手撕豆腐大豆浸泡的最佳浸泡工藝。

表2 大豆浸泡工藝參數(shù)篩選的L9(34)正交試驗(yàn)因素及水平

表3 不同處理豆?jié){的營養(yǎng)指標(biāo)含量

圖3 L9(34)正交試驗(yàn)不同處理大豆的豆瓣形態(tài)

圖4 大豆浸泡工藝參數(shù)篩選L9(34)正交試驗(yàn)大豆的吸水率

表4 大豆浸泡工藝L9(34)正交試驗(yàn)的均值與極差

2.5 大豆浸泡最優(yōu)工藝驗(yàn)證

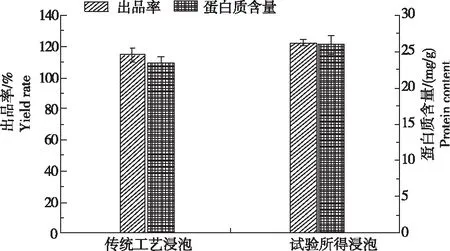

從圖5看出,采用優(yōu)化大豆浸泡工藝即浸泡溫度40℃、浸泡時間6 h、浸泡豆水比1∶3條件制作的大方手撕豆腐的出品率和蛋白質(zhì)含量分別為122.65%和25.97 mg/g,均優(yōu)于傳統(tǒng)工藝(114.58%和23.46 mg/g),分別是傳統(tǒng)工藝的1.07倍和1.11倍。

圖5 大豆浸泡傳統(tǒng)工藝與優(yōu)化工藝的手撕豆腐出品率

3 討論

大豆的蛋白質(zhì)含量較高,蛋白質(zhì)屬于親水性物質(zhì),具有較好的吸水能力。大豆的浸泡主要是蛋白質(zhì)分子吸水溶脹的過程,隨著吸水過程的進(jìn)行,大豆吸水率逐漸增大,當(dāng)達(dá)到飽和水分含量時,吸水終止[14]。在大豆浸泡過程中,大豆的組織形態(tài)結(jié)構(gòu)隨著浸泡時間的延長發(fā)生變化,影響了豆腐、豆腐干等產(chǎn)品的質(zhì)構(gòu)[8,15]。此外,大豆的浸泡程度直接決定了大豆蛋白的溶出率,進(jìn)而影響豆腐、豆腐干等產(chǎn)品凝膠網(wǎng)絡(luò)的形成[16-18]。大豆浸泡吸水的同時,大豆中的物質(zhì)也在向外溶出擴(kuò)散,隨著浸泡溫度升高、時間延長、豆水比增加,吸水率逐漸增大,大豆達(dá)到最大吸水率時,大豆的蛋白質(zhì)、總糖等成分的溶出率也增大;當(dāng)浸泡溫度較高、時間較長、豆水比較大時,吸水率開始降低,這是因?yàn)榇蠖刮_(dá)到平衡含水量時,大豆水分含量基本不變,但蛋白質(zhì)、總糖等成分還在溶出,導(dǎo)致吸水率降低。SAMUEL[19]研究不同浸泡溫度條件下大豆達(dá)到最大吸水率時固形物、蛋白質(zhì)、總糖、鈣和水溶性維生素等成分的損失情況發(fā)現(xiàn),當(dāng)浸泡溫度小于50℃時損失較少,60℃時的損失率是低溫時的3~4倍。劉旭等[20]研究發(fā)現(xiàn),大豆的吸水溶脹程度受溫度影響明顯,40℃達(dá)最大吸水率需要5 h,蛋白溶出量在40℃浸泡時先增加后趨于不變。孫明玉等[6]探討大豆浸泡時間對豆?jié){品質(zhì)的影響,結(jié)果顯示,大豆浸泡時間對豆?jié){濃度的影響極為顯著,最佳浸泡時間為10 h左右。楊蕊蓮[21]結(jié)果顯示,豆?jié){的最優(yōu)工藝為浸泡時間10 h、浸泡豆水比1∶3。由此可以解釋,該試驗(yàn)中隨著浸泡溫度、時間、豆水比的增大,大豆吸水率、豆?jié){濃度、蛋白質(zhì)含量、還原糖含量、氨基酸含量呈先增加后趨于平緩或降低的趨勢,并在溫度40℃、時間6 h、豆水比1∶3時達(dá)最高。正交試驗(yàn)結(jié)果顯示,浸泡溫度是影響豆?jié){濃度、蛋白質(zhì)含量、氨基酸含量及還原糖含量的主要因素,以豆?jié){濃度、蛋白質(zhì)含量、氨基酸含量和還原糖含量為評價指標(biāo),所得因素的主次關(guān)系、最優(yōu)組合排列基本一致。

4 結(jié)論

影響大方手撕豆腐及其豆?jié){品質(zhì)的各浸泡因素中,浸泡溫度的影響最大,其次是浸泡豆水比,再次是浸泡時間;大方手撕豆腐大豆浸泡工藝的最優(yōu)參數(shù):浸泡溫度40℃、浸泡時間6 h、浸泡豆水比1∶3。此工藝加工的大方手撕豆腐的出品率和蛋白質(zhì)含量分別是傳統(tǒng)浸泡工藝的1.07倍和1.11倍,初步確定此大豆浸泡工藝為貴州大方手撕豆腐的最佳浸泡工藝。