職業教育與普通教育融合的內涵詮釋與典型模式

林玥茹+石偉平

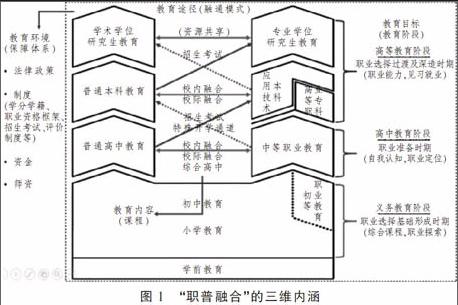

摘 要:職業教育與普通教育融合指職業教育與普通教育相互滲透地形成一個和洽、通達、高效的系統,以最大限度地發揮職業教育與普通教育的育人價值,滿足受教育者生涯發展的多元需求。從教育階段來看,不同階段的“職普融合”內涵與側重點各有不同。從教育體系來看,“職普融合”包含橫向、縱向、深度三個維度。其橫向融合模式主要包括校內融合、校際融合、綜合高中等多種模式,縱向融合模式主要包括特殊升學通道與統一招生考試這兩種模式。從長遠來看,職業教育與普通教育融合程度的深化是我國教育未來改革與發展的必然趨勢。

關鍵詞:職業教育;普通教育;融合;內涵;模式

作者簡介:林玥茹(1993-),女,四川鄰水人,華東師范大學職業教育與成人教育研究所碩士研究生,研究方向為比較職業技術教育、職業教育政策;石偉平(1957-),男,上海市人,華東師范大學職業教育與成人教育研究所所長,教授,博士生導師,華東師范大學國家教育宏觀政策研究院兼職研究員,研究方向為比較職業技術教育、職業教育政策。

基金項目:2017年華東師范大學國家教育宏觀政策研究院委托課題“職業教育與普通教育融合的問題及其發展對策的研究”,主持人:石偉平。

中圖分類號:G710 文獻標識碼:A 文章編號:1001-7518(2017)34-0005-05

職業教育與普通教育融合是我國教育未來改革與發展的必然趨勢,其不僅是高中階段教育普及化與高等教育大眾化的時代訴求,更是實現教育公平的重要途徑。完全獨立、雙軌并行的教育體系帶來了諸多問題,普通教育追求升學、缺乏職業元素的人才培養模式與職業學校畢業生文化素養相對薄弱等現實困境,使得二者都難以適應當前經濟社會發展對復合型人才的需求。為此,政府出臺了系列政策文件強調“職普融合”的重要性,如《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》提出“鼓勵有條件的普通高中根據需要適當增加職業教育的教學內容,探索綜合高中發展模式”,《現代職業教育體系建設規劃(2014—2020年)》強調“職業教育與普通教育相互溝通,體現終身教育理念”。然而,無論是政策文件還是已有研究,都缺乏對職業教育與普通教育融合的內涵、模式的深入分析與歸納評價。本文嘗試從不同角度解析“職普融合”的內涵,分析其在不同教育階段與整個教育體系中意味著什么,并總結、比較“職普融合”的典型模式,以期為解決現實問題、推進職業教育與普通教育融合奠定理論基礎。

一、職業教育與普通教育融合的內涵詮釋

(一)詞源分析

在中文中,“融”“合”二字內涵豐富。“融”包含消溶、和樂、恰適、通達等義。“合”包含合攏、和睦、統一、結合等義。“融”“合”二字可表“結合以通達”之義。從詞組來看,“融合”一詞也慣有多義。《漢語大詞典》中,“融合”包含了以下含義:1.融解;熔化。2.調和,和洽。在現代漢語中,“融合”通常用以表達“若干種不同的事物互相滲透地合為一體”之義。運用至職業教育與普通教育融合上,“職普融合”可取“職業教育與普通教育相互滲透地成為一個和洽的整體”之義。

在英文中,與“融合”一詞對應最好的是“integrate”這一單詞,亦可取其名詞“integration”與動名詞或進行時“integrating”作為翻譯,表示“融合”這一行為或動態意義上的融合過程。外文文獻中,也多用“integrate”表示職業教育與普通教育(學術教育)的相互融合,如研究‘What Works: When Teachers Integrate Vocational & Academic Education[1]提出了職業教育融合普通教育的四類策略;‘Prepare To Integrate Academic & Vocational Curriculum. Preparing Better Teachers for Tomorrow Series[2]側重職業教育與普通教育融合的課程改革,介紹了針對教師教育的學習包;‘Comprehensive High School: An Effective Way To Integrate Academic and Vocational Education in Taiwan, Republic of China[3]提出綜合高中是“職普融合”的有效方式等等。

綜上,本文認為“職普融合”指職業教育與普通教育相互滲透地形成一個和洽、通達、高效的系統,以最大限度地發揮職業教育與普通教育的育人價值,滿足受教育者生涯發展的多元需求。

僅就理論而言,職業教育與普通教育的關系大致可分為三種:其一,職業教育與普通教育彼此完全獨立,雙軌并存,各行其道;其二,職業教育與普通教育相對獨立,但彼此聯系;其三,職業教育與普通教育完全融合,單軌一體。雖然某種意義上職業教育也是普通教育的一部分、所有的普通教育都是職業教育,且“融合”一詞本身也意味著二者應為整體,但鑒于我國當前職業教育與普通教育雙軌并行的體制現實,要使職業教育與普通教育直接、立刻融為一體幾乎是不可能的。因此,本文暫時將職業教育與普通教育不同階段、不同維度上的滲透、溝通、銜接等都歸于“職普融合”的范疇之內,嘗試在職業教育與普通教育相對獨立的情況下推動二者融合,以最終使受教育者無須考慮什么是普通教育、什么是職業教育,都能接受適合自己、有利于生涯發展的優質教育。

(二)不同教育階段的“職普融合”

從教育階段上看,義務教育、高中教育、高等教育的“職普融合”具有階段性特點,其內涵也有所不同。在義務教育階段,受教育者基本都處于6-15歲左右的年齡段,對自我的認知還非常懵懂,對職業的了解也十分模糊,正處于職業選擇基礎形成時期。因此,該階段的“職普融合”應側重職業探索,使受教育者對各類職業有更為深入的認識,同時對職業教育及職業學校有更為直觀的感受。此外,由于憲法規定適齡兒童和青少年必須接受九年義務教育,小學教育與初中教育在本質上是一種由國家、學校與家庭共同保證的國民教育,具有強制性、普及性與統一性等特點,且在初中畢業后才進行職業教育與普通教育分流。因此,這一階段的“職普融合”必然不存在不同類型的教育機構之間的相互融合,而是采用校內融合與校外活動模式,即在校內開設勞技課等相關課程,在日常教學中加入職業教育元素,并在校外開展職業體驗日、職業學校及實訓中心參觀、公司及工廠游覽、角色扮演等活動。這一階段較為特殊的初等職業教育,是指在初級中學階段開展的職業教育,多在講授初中文化課的同時開設一些生產勞動和職業技術課程。這類教育仍是義務教育的組成部分,不是獨立存在、自成體系的職業教育,所以也符合該階段“職普融合”的內涵與結構。endprint

在高中教育階段,受教育者已接受普職分流,分別進入普通高中或中等職業學校學習。因此,該階段的“職普融合”除了普通高中或中等職業學校自身的校內融合外,還包括這兩種教育機構之間的相互聯系,并涉及向更高層次教育機構的升學教育。在高中階段,受教育者將面臨畢業后就業或升學的問題,必須考慮選擇何種工作或者選擇何種專業(未來可能的就業方向),并為此做好準備,故這一階段屬于職業準備時期。該階段的“職普融合”應側重自我認知與職業定位,幫助受教育者進行職業生涯規劃,在升學還是就業、不同專業或不同職業中做出最適合自己的選擇。由于部分受教育者可能選擇畢業后便進入勞動力市場,這一階段的“職普融合”也需要使受教育者具備一定的文化素養與職業能力,即加強中等職業學校學生的文化基礎與核心素養,并使選擇就業的普通高中學生具有一定的職業知識與技能。然而,隨著“升學熱”的日益加劇,選擇高中教育后直接就業的人越來越少。如當前江浙滬地區僅有大約30%的中職畢業生在畢業后直接就業,絕大部分的人都選擇了升學。因此,雖然職業能力培養也屬于“職普融合”的范疇之內,但在就業整體后移的大趨勢下,“職業定位”更能體現高中教育階段“職普融合”的內涵。

在高等教育階段,職業教育與普通教育同樣雙軌并行,受教育者可選擇進入普通本科院校或高職高專、應用型本科院校進行學習,并在之后選擇攻讀學術研究生學位或專業研究生學位。這一階段已屬于職業選擇過渡及深造時期,“職普融合”的側重點在于職業能力的培養,并通過專業實習、職場見習、職業生涯指導等幫助受教育者從學校教育順利過渡到工作世界,并在勞動力市場上具備較強的競爭力。這不僅包括本科或專科教育階段的校內滲透與校際融合,也包括本科或專科教育升入研究生教育的準備教育,如在普通本科院校中開設就業指導課程,在高職高專中增加文化基礎課、通識選修課的比重,普通本科院校借用應用型大學的實驗設備、實訓中心等等。在研究生教育階段,學術學位研究生教育與專業學位研究生教育一般具有較大共性,一定程度上可以共享師資、教材、教學設備等教育資源,甚至部分專業的學術碩士與專業碩士在前期學習中還可共同培養,某種意義上也可屬于“職普融合”的范疇。當然,相對義務教育與高中教育階段而言,高等教育本身也更具學術性與專業性,其“職普融合”的迫切性與重要性都不及高中教育階段。

(三)現代職業教育體系中的“職普融合”

從現代職業教育體系上看,“職普融合”主要包含三個維度:橫向、縱向、深度。由于橫向與縱向上的內涵具體外顯為“職普融合”的模式,將在下文中具體討論,此處僅作簡要分析。

在橫向上,“職普融合”指同級職業教育與普通教育之間的融合。具體包括:中等職業學校與普通高中的校內融合、校際融合與綜合高中的構建;高職高專、應用型本科院校與普通本科院校的校內融合與校際融合;專業學位研究生教育與學術研究生教育的資源共享等。

縱向上,“職普融合”指各級職業教育與普通教育之間的融合。具體包括:從中等職業教育升入普通本科教育;從普通高中教育升入高等職業教育(高職高專、應用型本科院校);從高等職業教育(應用型本科院校)升入學術學位研究生教育;從普通本科教育升入專業學位研究生教育等等。

深度上,“職普融合”指職業教育與普通教育不同程度的融合,包括教育目標的綜合、教育內容的滲透、教育機構的整合、教育路徑的溝通、教育環境的共享等。這些方面將隨著“職普融合”深度的不同而表現不同。以教育內容的滲透為例,應用型本科院校與普通本科院校的校內融合深度較淺,主要表現為應用型本科院校增開專業理論、通識選修等課程,普通本科院校增開有關職業教育的課程,即僅在校內各自開設相關課程,使職業教育加強普通教育基礎、普通教育增加職業教育元素;而應用型本科院校與普通本科院校的校際融合則更有深度,表現為二者師資、課程、教學設備或場地等教育資源的共享,如應用型本科院校的專業教師到普通本科院校教授技能操作、普通本科院校借用應用型本科院校實習設備等。目前,各種程度的“職普融合”都值得開展,以期拓展、加深職業教育與普通教育融合在實踐中的廣度與深度。

二、職業教育與普通教育融合的典型模式

(一)橫向融合模式

同級職業教育與普通教育之間的融合在高中教育階段與高等教育階段都有多種模式。其中,高中教育的“職普融合”尤為多元、典型,也是我國普職初次分流的階段,在各教育階段中扮演了承上啟下的重要角色。因此,本文以高中階段職業教育與普通教育的融合為重點,總結了以下三種典型的融合模式。

其一,校內融合。高中階段的校內融合主要指中等職業學校與普通高中在課程中分別增加、滲透職業教育元素與普通教育元素,不同類別的學校之間并無來往。最為典型的表現形式即在中等職業學校里加強文化課,在普通高中里開設職業教育類課程。例如,應高中新課程改革的要求,在普通高中里開設通用技術課,包括技術與設計必修模塊與電子控制技術、建筑及其設計、簡易機器人制作、現代農業技術、家政與生活技術、服裝及其設計等選修模塊,通過課程學習進一步提高學生的技術素養,促進學生全面而富有個性的發展。這種“校內融合”模式程度較淺,只是職業教育與普通教育元素的疊加,往往也只涉及校內課程的增減,實施效果可能較為薄弱。如普通高中學生為求升學而只重視應試,對通用技術課這類職業教育課程的學習較為敷衍;職業學校學生則在文化基礎本就薄弱的情況下,對比重增加的文化課程更為抵觸等。當然,職業教育與普通教育的“校內融合”由于只涉及校內自身改革,也是要求最低、最易實現的融合模式。

其二,校際融合。高中階段的校際融合主要指中等職業學校與普通高中之間相互溝通聯系,包括課程共開、資源共享、學分互認、學籍互轉等,以形成雙向互補的融合模式。例如,四川成都青白江區開展了多種形式的職普融合實驗班:高一實驗班主要針對想要升學的職校生,其學籍為中等職業學校學籍,但文化課由普高的優秀教師“走教”;高二實驗班主要針對想要轉學至中等職業學校的普高生,即普高生在高一下學期或高二上學期進入普高通用技術培訓基地學習通用技術課程,在加深對職業與自我的認知后,可選擇進入中等職業學校或高二職普融合實驗班繼續學習,學籍由普通高中轉到中等職業學校,文化課仍由普高老師教授,專業課由職校老師教授,等等[4]。高中階段職業教育與普通教育的“校際融合”比“校內融合”程度更深,不再是簡單的教育內容的增減,而有了職業教育與普通教育機構、師資、課程、資源的互動,其可行性與可操作性也較強,能夠在當前條件下得以實行并取得一定成效。但值得注意的是,這種校際融合也可能違背初衷,出現職校生轉入普通高中的人數極少、普通高中學生及家長為對口單招等“升本捷徑”而轉入職業學校等異化、功利現象,也可能出現職業教育一頭熱、普通高中無甚興趣[5]的局面。endprint

其三,綜合高中。綜合高中是高中階段“職普融合”程度最深的一種模式,其將職業教育與普通教育完全融于一所學校之中,不再存在兩種相互分離的教育機構,受教育者可在綜合高中里通過不同的課程選擇同時接受職業教育與普通教育。這不僅減少了中等職業學校與普通高中在相互獨立的情況下進行融合所帶來的交際成本,使得職業教育與普通教育能夠避免兩所學校間人事調配、資源分配、學生管理等的矛盾與摩擦,直接在課程中實現“職普融合”;也使得受教育者能在當前我國高中普職強制分流的背景下有更多的選擇,以實現其理想的生涯發展,并淡化學校的標簽效應,滿足民眾對教育公平的需求。當然,綜合高中也是高中階段“職普融合”實操難度最大的一種模式,所提供教育的復雜性與學生的差異性[6]不僅對教育者、教育內容有很高的要求,也容易降低教育質量,同時需要大量的政策、制度、資金保障。雖然我國早在20世紀80年代就有過構建綜合高中的初步嘗試并掀起過一陣改革熱潮,但到2010年時全國自稱綜合高中的學校寥寥無幾,并且面臨發展定位不清晰、課程內容不綜合、評價制度不配套等諸多現實問題[7]。未來我國綜合高中的發展可能更多地成為一種面向全體社會成員的辦學平臺,即一種以學生生涯發展為中心的“升級版綜合高中”。其通過建立生涯規劃與指導體系、將同質化課程調整為2+X的課程結構等,實現學校功能從單一到多元的轉變,促進職業教育與普通教育從分離到融合,滿足學生職業生涯可持續發展的多元需求,使想就業的學生都能“高質量就業”,想升學的學生都能“升成”,想留學的學生都能“留成”,想創業的學生都能“創業成功”。

在高等教育階段,職業教育與普通教育融合也包括“校內融合”與“校際融合”兩種模式。其中,高職高專、應用型本科院校與普通本科院校之間的校內融合主要指在各自學校中分別開設包含職業教育元素或普通(學術)教育元素的課程;校際融合主要指教育資源的共享,如共用實訓基地、合作完成項目、師資共享等,同時也包括專升本考試等校際流通途徑。而學術學位研究生教育與專業學位研究生教育主要是“資源共享”模式,多在同一學校內共享師資、學習同樣的課程、共用教學設備等。

(二)縱向融合模式

各級職業教育與普通教育之間的融合主要指從職業教育進入更高一級普通教育機構,或從普通教育進入更高一級的職業教育機構的升學模式,一般包括特殊升學通道與統一招生考試兩種模式。

其一,特殊升學通道。特殊升學通道主要存在于由高中教育升入高等教育這一階段,包括“單獨招生”“免試入學”等模式。如普通高中畢業生可通過對口單招、自主招生、憑高考成績注冊入學等途徑進入高職高專、應用型本科院校。這種“職普融合”特殊模式為受教育者提供了多種生涯發展的可能,一定程度上也有利于職業教育與普通教育的積極發展。但相比從普通高中教育升入高等職業教育,從中等職業教育升入普通本科教育的可能性大大降低,中等職業學校的畢業生幾乎沒有特殊升學通道可以進入普通本科院校。目前為中等職業學校學生提供的對口單招、自主招生、憑證書免試入學、中本貫通等途徑則主要通向高等職業教育,是職業教育體系內部“立交橋”的搭建,而不屬于“職普融合”的范疇。如何突破這種單向性的“職普融合”,促進職業教育與普通教育的共同發展,值得進一步的思考。這可能還需解決諸多問題,如普通高中利用對口單招只為提高升學率;普通本科教育無法與中等職業教育有效對接;學生及其家長盲目追求升學,中等職業學校失去職業性等等。

其二,統一招生考試。這一模式主要指受教育者通過全國統一考試進入更高一級的職業教育或普通教育機構。其包括:中等職業學校畢業生通過高考進入普通本科院校;普通高中畢業生通過高考進入高職高專、應用型本科院校;應用型本科院校畢業生通過研究生招生考試成為學術學位研究生;普通本科院校畢業生通過研究生招生考試成為專業學位碩士研究生。其中,由普通教育升入職業教育較為容易、普遍,而由職業教育升入普通教育則比較困難(特別是升入研究生教育的時候),并且存在許多現實及理論問題。例如,一些中等職業學校為了吸引更多生源,在學校中專門開設了高考班,或音樂、美術、體育、播音主持等藝體班,旨在幫助一部分學生考入普通本科院校。這種升學途徑雖然有一定的成功概率,但一方面,在我國當前的考試招生制度下,統一高考對職校生而言可能并不公平;另一方面,在中等職業學校開設高考班,進行完全的普通教育,其職業教育的特性已然消失,而沒有職業性的職業教育已經很難稱得上職業教育。

職業教育與普通教育融合程度的深化對我國未來教育事業的發展而言具有重要意義,但當前我國的“職普融合”還停留在初步探索階段,存在諸多不足之處。從教育階段來看,不同階段的“職普融合”內涵各異,重點不同。目前我國對義務教育階段的“職普融合”較為重視,部分地區試點也較為成功;但對后義務教育階段的“職普融合”關注較少,在應試教育盛行、高考制度考核方式不變的情況下也難以在高中教育階段與高等教育階段實現職普深度融合。從教育體系來看,“職普融合”包含橫向、縱向、深度三個維度,涉及多種橫向融合模式與縱向融合模式,不同的融合模式在深度、成效、可行性等方面各有不同。目前,職業教育要素向普通教育的滲透已得到重視,普通教育轉向職業教育相對容易;但職業教育轉入普通教育較為困難,單向“職普融合”局面難以打破。職業教育與普通教育在體系上的互融互通牽扯的因素與背后隱藏的問題極為復雜,因此我們認為,“職普融合”研究仍需進一步思考以下問題:如何根據學生身心發展規律,結合我國教育特點,完成不同階段“職普融合”的核心任務;如何構建、完善“職普融合”模式,實現職業教育與普通教育在整個教育體系中的深度融合;如何通過“職普融合”促進職業教育與普通教育的共同發展,最大限度地發揮二者的育人價值,促進受教育者生涯的可持續發展等等。此外,對“職普融合”的內涵澄清與模式對比等問題也還需更多實證研究的支撐與論證。

參考文獻:

[1]Schmidt, B. June and Berkeley, CA. National Center for Research in Vocational Education. What Works: When Teachers Integrate Vocational & Academic Education[EB/OL]. http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=6b8372endprint

0c-eb36-4b5c-8f5a-6a7ff5b5d466%40sessionmgr4010&bdata=Jmxhbmc9emgtY24mc210ZT11aG9

zdC1saXZ1#AN=ED359318&db=eric, 1992-8-1.

[2]Ohio State Univ., Columbus. Center on Education and Training for Employment. Prepare to Integrate Academic & Vocational Curriculum. Preparing Better Teachers for Tomorrow Series[EB/OL]. http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&si

d=01577a79-030e-4d77-8816-33f38c356c9f%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9emgtY24mc2

10ZT1laG9zdC1saXZ1#AN=ED411456&db=eric, 1997-1-1.

[3]Wu, Robert T. Y. Comprehensive High School: An Effective Way to Integrate Academic and Vocational Education in Taiwan, Republic of China[EB/OL]. http://wed.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=965f0178-aab7-4d2c-9046-09f

874a4640e%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9

emgtY24mc210ZT1laG9zdC1saXZ1#AN=ED40454

5&db=eric, 1996-12-7.

[4]魏慶鳳.高中階段普職融通課程資源共享實踐研究[D].四川師范大學,2015:20-21.

[5]黃曉玲.新時期我國高中階段普職融通的理性審思——兼論高中教育綜合化發展趨勢[J].河北師范大學學報(教育科學版),2016(1):57-61.

[6]石偉平.比較職業技術教育[M].上海:華東師范大學出版社,2001:363-370.

[7]劉麗群.我國綜合高中發展的現實問題與路徑選擇[J].教育研究,2013(6):65-71.

責任編輯 韓云鵬endprint