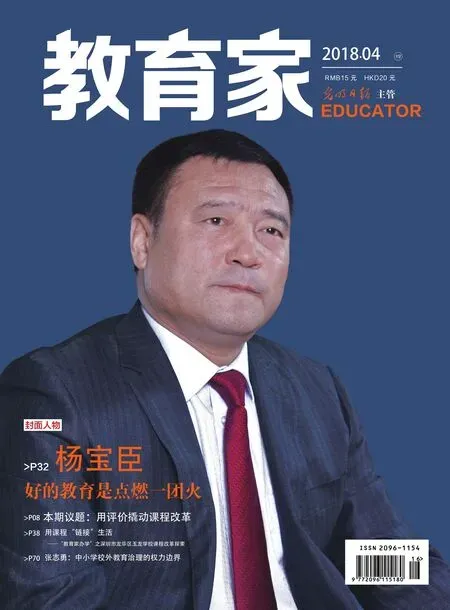

楊寶臣:好的教育是點燃一團火

文/呂子翾

初見楊寶臣,是在錦州一個依舊冰雪紛飛的料峭早春。

在渤海北岸筆架山下的遼寧省濱海實驗中學(以下簡稱“濱海實驗”)內(nèi),一場別開生面的“差異勢能教育”研討會正熱烈地進行著。圓桌正中,一個有著寬厚肩膀、硬朗外形的東北漢子,便是“差異勢能教育”創(chuàng)始人——濱海實驗中學校長楊寶臣。此時,他目光灼灼而堅毅,正與師生代表一道,向與會嘉賓們分享、梳理著“差異勢能教育”理論體系的建設(shè)過程。

這一天,楊寶臣從早晨六點不到就起床,一直忙到半夜時分。從教三十年來,他幾乎每天都在如此高速運轉(zhuǎn)著。有人形容他是“兩眼一睜,忙到熄燈”,為了學生,整個人就像陀螺一樣不停歇;也有人說,楊寶臣更像大海邊礁石上的一座燈塔,多少年來風雨堅守,為孩子、也為教師們的成長指明方向。

差異勢能教育其實就是一個教育的解放過程

“很多人問我什么叫‘差異勢能教育’,我的認識就是,在教學中視不同學生之間的差異和不同學生學科之間的差異為正能量,并加以開發(fā)與利用,以提高學習效率,促進學生全面、整體發(fā)展。”說起“差異勢能教育”,楊寶臣如數(shù)家珍。

“差異勢能教育”主要體現(xiàn)在“差異”兩個字上,這個差異主要有兩個方面。第一是指學生之間學習能力的差異,第二是指學科之間進度不同的差異。“差異勢能教育”就是運用學生學習能力的不同,采用“兵教兵”的方法,互相取長補短,同時,利用各科進度快慢的不同,讓學生在一段時間內(nèi)集中突破某一學科,避免各科齊頭并進、學生學習負擔過重的問題,把學習變成學生自己的事情,讓學習真實發(fā)生在學生身上。可以說,這是對傳統(tǒng)“滿堂灌”課堂的一場革命。實際上,“差異勢能教育”就如同陳寶生部長講的“課堂革命”,都是對傳統(tǒng)課堂的變革。“教,為學服務”,是這個全新課堂的理念。所有的教必須服從、服務于學,構(gòu)建一個以學為中心的課堂行動模式。

“以生為本,實事求是”是“差異勢能教育”思想的核心。楊寶臣期待的是:解放學生,發(fā)展學生;不唯師,不唯生;不唯教,不唯學;最終實現(xiàn)師生共同發(fā)展。“差異勢能教育”,其實就是一個教育的解放過程。因而在“差異勢能教育”的課堂上,學生是學習的主人,教師的作用在于設(shè)計與策劃、組織與調(diào)動、啟發(fā)與引導,點燃學生智慧之火,激發(fā)學生身心潛能。

可以說,“差異勢能教育”讓學生思維過程逐漸可視化,讓教師從局內(nèi)走到局外,最后再次回到局內(nèi);而學生也經(jīng)歷了從學生到老師,再到學生的角色轉(zhuǎn)換。這就突破了以知識為明線、方法為暗線的傳統(tǒng)課型,代之以培養(yǎng)能力、思維及學習方法為明線,知識、內(nèi)容為暗線的課型。從知識灌輸走向核心素養(yǎng)培養(yǎng),從課時走向課程,不再急功近利,而是久久為功,源浚而泉遠。對此,楊寶臣直言:“新的知識不是老師教給學生的,而是在老師引導下自己學會的。老師不與學生爭搶話語權(quán),相反,教師的優(yōu)秀是完全依托學生的精彩而呈現(xiàn)。”

最近幾年,楊寶臣的“差異勢能教育 ”從遼寧走向全國,每年慕名前來學習取經(jīng)的人絡(luò)繹不絕。內(nèi)蒙古烏蘭浩特市教育局率先于2013年9月將“差異勢能教育”引入烏蘭浩特地區(qū),成立了“差異勢能教育”課題組;烏市6所學校、51個實驗班、178名教師及2800余名學生直接參與了教改實驗; 6所實驗校先后派出500余名師生到遼寧省濱海實驗中學跟崗學習,極大地轉(zhuǎn)變了校長和教師的教育觀念。對此,第一批參與教改實驗的烏蘭浩特第四中學于鐵柱校長體會非常深:“這種新型的教學模式把課堂還給學生,課堂活起來了,學生動起來了,效果非常好,創(chuàng)新教法很接地氣。”而對于2017年5月才開始接觸“差異勢能教育”的河北隆化存瑞中學而言,短短不到一年時間,同樣成果顯著,不僅所有差異勢能實驗班級期末聯(lián)考成績都有明顯提高,更有多名學生在全市聯(lián)考中脫穎而出,一鳴驚人。說到“差異勢能教育”帶給學校的轉(zhuǎn)變,存瑞中學陶世龍老師精辟地總結(jié)為“開創(chuàng)了一個師生和諧共進、教學相長,管理育人、全員育人、服務育人的可持續(xù)發(fā)展新局面。”

讓學習在課堂上真實發(fā)生

上午十點 ,正是濱海實驗中學的上課時間 。高一(六)班的教室里,一堂化學課正在進行著。高一(六)班是“差異勢能教育”的理科實驗班。與一般課堂不同,這里沒有老師在講臺講課,同學們或兩三人一小組,或四五人一大組,圍成多個小圓圈展開討論,孩子們的聲音小而熱烈。筆者仔細觀察,才注意到來回穿梭在各小組間的教師,正在不斷巡視,關(guān)注學生們自主討論的進展,時而在某個小組停留一會,指點一二旋即又轉(zhuǎn)身離去。“每節(jié)課開始都會安排十來分鐘,先讓大家自學教材,其實有很多孩子上課前就預習了。課上先各自深化練習,再分組討論,這樣能讓每個人都參與到學習中。同學們掌握的知識點不同,先掌握的為后掌握的同學講題。只有大家都被難住時我才出場,給幾個‘種子選手’單獨講,他們學會了再講給其他人。”老師介紹說。

“差異勢能教育就像我的信仰一樣,在我心里扎了根。”談到“差異勢能教育”帶給自己的轉(zhuǎn)變,一年級六班邱潔(化名)眼睛里閃著光,“我永遠忘不了第一次給成績好的同學講生物題時的那份興奮與驚喜,‘差異勢能教育’給了我自信,不再有‘后進生’的心理包袱。在討論中大家互相講題,互相幫助交流的機會也很多,同學之間情誼也越來越濃,友誼越來越深!”六班學生李楊(化名)不無自豪地對筆者表示,以前讀小學、初中時,老師就是學生學習的唯一,如今靠自己就行。“看書背知識點、自己對答案、與同學討論、思考、再討論,我現(xiàn)在才懂得什么叫‘為自己學’。” 實際上,“差異勢能教育”所提倡的學生自主學習、合作學習,也培養(yǎng)了學生健全的人格和良好的心理。

“楊校長總跟我們說,要培養(yǎng)好‘小先生’,要學會‘兵教兵’。”高二(二)班的班主任侯國興則以他所教的物理學科為例,向筆者分享了差異勢能班的同學進行跨年級共同學習的過程。他介紹說,新高考調(diào)整后物理教材中部分內(nèi)容從選修列為必修了,現(xiàn)在學校就將選修部分的動量守恒定律放到高一下學期來學習。但上一屆高二年級在高一下學期的時候并沒有學習這章,這就出現(xiàn)了兩個年級同時學習動量守恒定律的情況。“在楊校和各部門的指導下,兩個年級的物理課改為同時進行,恰巧,兩年級的班級相鄰,于是兩個年級的學生在物理課上隨時去另外年級的班級里交流。”侯老師補充說,高二年級的同學相比來說知識體系更健全一些,在共同學習中能對高一的同學有所指導,這就利用了年級的“差異勢能”;反過來,有些高一學生掌握得很好,提出一些深度的問題,反過來也促進高二學生(尤其是薄弱生)進一步思考提升。“高二學生給高一學生答疑時老師最好在現(xiàn)場把控,而且最好選高二的薄弱生,這樣可以培養(yǎng)他們的自信心。如果出現(xiàn)兩個年級的同學都不能很好理解的問題,我會從高三年級抽調(diào)‘奇兵’,讓他們和這兩級的同學共同研究,再加之老師現(xiàn)場把控,可以確保不留知識盲點。”他娓娓道來,語氣間滿溢的是對“差異勢能教育”的自信。

談到“差異勢能教育”的“兵教兵”戰(zhàn)術(shù),從教二十余年的高穎更是一語中的:“要相信學生,要敢于放手,放手就是愛。要允許他們在自主探索過程中走彎路,甚至迷路。老師不要急于雙手奉上方法,要做好觀察引導,要在修正辨別過程中讓學生自己探索解決問題的方法,最終形成學習能力。”

可以說,“差異勢能教育”從創(chuàng)新學校管理入手,實現(xiàn)了五個“改變”:改變學生管理方式,以“自主學習”構(gòu)建起學生精細化自主管理體系;改變學生學習及解決問題的方式,引領(lǐng)了以合作探究為主、以“學”為中心的課堂行動模式;改變課堂教學模式,由班主任、科任教師和學生共同統(tǒng)籌安排各科學習進度與課后作業(yè);改變教師的角色,通過引領(lǐng)、點撥、鼓勵、服務,讓教師在學生學習過程中由主導者變成參與者。通過以建構(gòu)新型課堂教學模式為核心,以師生教學相長的課堂為平臺,以培養(yǎng)合格+特色人才為目標,以學校改革為突破口,提高了整體教育教學水平。

敢于做第一個吃螃蟹的人

一個好校長首先是一個好老師。作為教改的“破冰者”,平日不善言辭的楊寶臣只有在談到學生的可持續(xù)發(fā)展、談到教育時話才多起來。選擇教育,需要激情,更需要一份執(zhí)著的情懷。楊寶臣從遼寧師范大學物理系畢業(yè)后,1988年7月到遼寧省實驗中學工作,2013年被任命為錦州濱海新區(qū)教育發(fā)展總顧問,次年擔任遼寧省濱海實驗中學校長,時至今日他已在教育一線整整奮戰(zhàn)了三十年。因為熱愛,30年來,楊寶臣對教育的激情從未消減。勞技課教師、化學實驗員、化學教師、初中和高中班主任、校長……在教育一線的不同崗位上,他一路披荊斬棘,銳意創(chuàng)新,以教育為命業(yè),視學生為天。

“差異勢能教育”起步于1996年遼寧省實驗中學里楊寶臣的化學課堂上。在這所省重點中學里,楊寶臣帶的不是學優(yōu)班,而是部分學生基礎(chǔ)較差的直升班。本著“一個都不能少”的原則,楊寶臣從基礎(chǔ)最薄弱的學生入手,注重幫助后進生形成學習上的局部優(yōu)勢,進而指導優(yōu)秀學生。通過“兵教兵”,以學生自主學習為核心、以學生自我管理為依托,以合作探究為解決問題的主要方法,逆轉(zhuǎn)了傳統(tǒng)教學中的“教”與“學”。正如楊寶臣所說, “學”是將學生的自學與練習整體前移,將自主的教材閱讀、教材理解、完成作業(yè)乃至習題練習等活動,作為教學過程的最初起點;既發(fā)揮優(yōu)秀學生對班級整體的影響帶動作用,更關(guān)注后進生在部分知識學習上形成局部優(yōu)勢,在建立后進生自信心的同時,也讓“后進生帶動全班同學進步”。

為進一步發(fā)揮“差異勢能教育”的“教”與“學”效能,2001年,身為班主任的楊寶臣又在遼寧省實驗中學高中部大膽進行以班主任為核心的班級管理體制改革,學科教師教學由班主任統(tǒng)籌安排、學校各職能部門管理重心直接下移到班級,以班級為服務對象,突破了管理缺位的瓶頸。班主任從學生實際出發(fā),統(tǒng)籌各科教學,促進優(yōu)生多學,基礎(chǔ)薄弱生也學有所得,避免了作業(yè)聚堆,也減輕了學生心理壓力與學業(yè)負擔。

在多年來推行“差異勢能教育”的過程中,楊寶臣直言,最大的挑戰(zhàn)是2013年來到錦州執(zhí)掌濱海實驗中學。這所原名錦州市第四高級中學的“漁村”學校,當時可謂是一所問題比學生人數(shù)還多的“墊底”學校:學生流失、硬件匱乏,士氣低迷,留不住好老師。“即使是名牌重點大學畢業(yè)、學科素養(yǎng)很高、工作勤勤懇懇的老師,采用傳統(tǒng)教學方法,學科高考成績?nèi)匀婚L期徘徊在均分二十分左右。”楊校回憶起當時的校情,歷歷如昨。從名校的名師到薄弱校的校長,真正考驗“差異勢能教育”的時刻來臨了。“說實話,當時內(nèi)心是壓力很大的,但更多是發(fā)自內(nèi)心的自信——組織安排自己來帶這所學校,不正是想通過教改創(chuàng)新,給這里的孩子們帶來新的希望嗎? ”

說干就干。然而即便是頂著總設(shè)計師、校長的名頭,當楊寶臣開始著手在濱海實驗中學推進“差異勢能教育”時,諸如構(gòu)想難落地這樣的困難也大大出乎他的意料。傳統(tǒng)的評價體系、教學管理體系,家長、教師、社會的傳統(tǒng)觀念乃至學生傳統(tǒng)的學習方法,這些都是橫在“差異勢能教育”探索路上的攔路虎,而落實的關(guān)鍵首先在教師。

“為什么當時讓高一(8)班教師兩年‘不站講臺’?我就是要讓教師走進學生中間去!”楊寶臣如是說。與此同時,他密切關(guān)注著學生的細微變化,時時思考、總結(jié)實踐經(jīng)驗,提出分五步轉(zhuǎn)變教師角色,更好地投入到“差異勢能教育”中去。一是讓教師當好觀察家,了解學生的性格特點和學習特點,注意學生在新模式下的變化;二是讓教師當好分析家,實事求是地分析教育得失;三是讓教師當好評論家,客觀評價學生的學習能力和綜合能力,評價新模式下的教育成果;四是讓教師當好實踐家,腳踏實地踐行“差異勢能教育”模式;五是讓教師當好理論家,定期總結(jié),及時寫出新模式下參與教研工作的感受和經(jīng)驗,查缺補漏。“我這只能說是被逼上梁山。兩年‘不站講臺’,的確不是最好的實驗方法和教學途徑,效果也并非最好。但如果只是轟轟烈烈單方面推廣‘差異勢能教育’,缺乏與傳統(tǒng)課堂的對照,也還是沒說服力。為了扭轉(zhuǎn)教師的觀念,我和同仁們只能破釜沉舟,做第一個吃螃蟹的人。”

濱海實驗中學于喜成副校長回憶說:“說實話,當初我對楊校長的方案是持懷疑態(tài)度的。結(jié)果到了期中考試 ,八班物理平均成績比其他班高出三十多分,到了期末考試,綜合成績繼續(xù)領(lǐng)跑整個高一。”而作為當時對照實驗的傳統(tǒng)教學班,班主任石敬媛老師更是驚嘆:“我那個班當年高考是我校歷屆考取本科人數(shù)最多的,60人里45人過了二本線。然而差異勢能班的43人中,全部過二本線,52.3%以上的學生過了一本錄取分數(shù)線。這樣的數(shù)據(jù)讓我們?nèi)熒鷮钚iL的‘差異勢能教育’佩服至極,紛紛積極主動地加入到‘差異勢能教育’的實驗中去。”

在濱海實驗中學王維東主任看來,“一個都不能少”才是“差異勢能教育”思想的最可貴之處:“楊校最大的功勞,我倒不覺得是說教改后學生考試成績提高多快,考入重點校占比上升多高,而是面向全體學生,不放棄一個后進生。通過調(diào)動后進生的興趣和潛能,引導他們尋找方向目標,重新定位人生坐標,進而培養(yǎng)造就全面發(fā)展的合格公民。”

如今再重溫當年“敢為天下先”的那一次教改實驗,談及這場發(fā)生的濱海實驗的差異勢能攻堅戰(zhàn),楊寶臣對筆者感慨地說:“教育改革需要實踐,需要時間,需要理解,更需要支持!”

變革課堂,從改變教師開始

在一所學校,校長是最具引領(lǐng)性的力量,甚至可以說是一所學校的靈魂。

在濱海實驗學校,楊寶臣身體力行地辦“以生為本”的“差異勢能教育”,潛移默化地感染和改變著學校的每一位教師,使學校的教師從內(nèi)心生成一種強大的驅(qū)動力。在“差異勢能教育”推進過程中,楊寶臣十分注重教師群體的專業(yè)質(zhì)變。他深知,教師是教學改革的具體執(zhí)行者,教師的觀念不轉(zhuǎn)變、教學模式不更新,教改就無法落地,而教師的專業(yè)成長也難以實現(xiàn)。在由過去“講課為主”的觀念全面變革為“學生自主學習為主”這一新理念的實踐過程中,濱海實驗的老師們也經(jīng)歷了新舊教育模式的激烈交鋒。

“傳統(tǒng)的教學模式已經(jīng)固守在腦海里,這么多年也走慣了‘從教材到老師、再從老師到學生’的老路,要想改變它,其實是相當困難的。”作為一位有二十多年教齡的老教師,張艷對筆者坦言。“2013年楊校長初到我們學校,成立了實驗班。聽說他要在課堂上采取教師‘不講’、學生自學的教學法時,我內(nèi)心完全是否定的。我想教師上課那么努力地講,孩子都沒學會,不講怎么能學會呢?”而在目睹實驗班的突飛猛進以及與傳統(tǒng)班日漸拉開的差距之后,她才開始真正反思傳統(tǒng)教學方法的弊端與缺陷,才理解了“差異勢能教育”不“滿堂講”的優(yōu)勢。2016年4月,張艷在征得兒子同意后,將原本在市內(nèi)最好的錦州中學就讀的兒子送到了當時的差異勢能實驗班——高三八班。短短兩個月后,孩子最終高考成績比“一模”提高了一百多分。兼具教師與家長雙重身份的張艷,將自己對“差異勢能教育”的態(tài)度轉(zhuǎn)變過程概括為:全盤否定——懷疑質(zhì)疑——將信將疑——深信不疑——堅定不移。

與張艷不同,從教30余年的物理教師李雪冬在“差異勢能教育”推廣之初,便對這一創(chuàng)新舉措興味盎然。“課堂上再也不死氣沉沉的了,一到討論就看見一對二、二對四地‘兵教兵’,全班都動起來。我覺得這里的核心理念就是相信學生,是還權(quán)于學生。”如何實現(xiàn)真正的“還權(quán)”?李雪冬總結(jié)說,最好的辦法就是做好兩件事,當學生遇到困難時,及時出面“撥云見日”,引導激發(fā);當學生淺嘗輒止時,提出進一步的問題和疑惑,讓學生更深入思考。“教師應從講臺上走下來,俯下身子,平等參與學生的研究。正像楊校長說的,要做好觀察家、分析家、評論家、實踐家和理論家。只有把探究的機會讓給學生,讓學生充分呈現(xiàn)自己學習的過程,才能在與學生共同合作的過程中不斷提高自身專業(yè)水平”。

而對英語教師侯玉茹來說,“差異勢能教育”則讓二十年來耕耘于三尺講臺的一位傳統(tǒng)教師,徹底轉(zhuǎn)型成了走在創(chuàng)新教改前沿的教育“實踐者”。“是‘差異勢能教育’解決了我教育教學中出現(xiàn)的種種困惑,在關(guān)鍵之時提升了我身為人師的專業(yè)素養(yǎng),使我樹立了新時代的教師觀、學生觀和育人觀。”她由衷地說。從實驗班落地之初,侯玉茹就不放棄任何一次去實驗班聽課的機會。“最大的感受是,孩子們課前自學的功夫真的可以很深!這讓固守傳統(tǒng)教法的我大為驚訝。”而在積極參加學校組織的“差異勢能教育”理論培訓后,新的教育理念猶如一場風暴將她洗禮,教育的世界在她面前延展出一方新的天地。“教師不再是高高在上,而是學生的朋友與助手;將學習的時空充分交給學生,讓學生主動想學、去學、能學、會學,進而學會、學好;鼓勵幫助學生自我教育、自我管理、學會做人,德才共進……”侯玉茹本著用心去聽、用心去學、用心去思考的原則,將她對“差異勢能教育”的所觀所行、所思所感用文字記錄下來,并先后在遼寧省基礎(chǔ)教育論壇、差異勢能高峰論壇等教育學術(shù)會議上交流推介,真正踐行了楊寶臣對教師提出的“做好理論家、實踐家”的要求。

推行“差異勢能教育”的關(guān)鍵,是教師要針對每一節(jié)課、每一學科分不同層次進行設(shè)計。對老師而言,最關(guān)鍵的是在于幫助學生完成原始的閱讀、思維、運算、試錯、重新思考、互相解決的全過程,老師起到的是掌控節(jié)奏、適時介入、積極引導的作用,讓學生形成綜合能力和創(chuàng)新思維,這對教師的專業(yè)技能提出了更高的要求,但也能節(jié)約大量的人力、物力、財力。

“思路開闊理念新,積極探索力度大,自主合作意識強,扎實操作見成效。”這是遼寧省基礎(chǔ)教育教研培訓中心的專家們對濱海實驗教改給出的評語。實施“差異勢能教育”以來,不到四年時間,濱海實驗發(fā)生了深刻的變化,取得了顯著的成績,堪稱當今基礎(chǔ)教育從低谷崛起的典型。四年內(nèi)從錦州17所高級中學里排名墊底到名列錦州前列,這表明“差異勢能教育”得到了社會的認可、老百姓的認可。

教育,不是注滿一桶水,而是點燃一團火。

正如濱海實驗的高穎老師所感慨的:“雞蛋從內(nèi)部打破才是生命!‘差異勢能教育’就是點燃了孩子們‘我要學習’的熱情之火,同時也點燃了我創(chuàng)新教育的激情之火。”“差異勢能教育”可以說是一種真正意義上幸福而完整的教育生活。遼寧省濱海實驗中學的學生是幸福的,他們在學習中積累了自信,在活動中品嘗了快樂,在互助中學會了感恩,在成長中理解了責任。