高職學生在線課堂環境實證研究與對策分析

【摘要】隨著信息技術的快速發展,高職學生的學習環境已發生變化。在高職英語課程中,運用Blackboard等網絡平臺,構建在線課堂環境已廣泛開展。本文以高職學生為研究對象,以在線學習量表為基礎開展實證調查研究,分析高職學生的在線學習現狀,嘗試提出有針對性的建議。

【關鍵詞】在線課堂環境;實證研究;對策分析

課堂環境能有效促進學生的學習,特別是網絡和信息技術的發展,網絡Blackboard教學平臺等網絡平臺開始輔助英語教學,傳統的課堂環境已發生改變,不能適應信息時代的發展。如何構建有效的課堂環境,促進信息技術和英語課程的深度融合,成為提高高職英語教學質量的關鍵。但是網絡平臺等手段的使用是否有效果、有什么效果、在什么方面有效果目前的研究較少,本文主要從實證的角度探討網絡Blackboard教學平臺輔助英語教學,分析高職學生在實用英語課程上的在線學習現狀并提出有針對性的建議,希望提高英語教學的效果和學生的語言應用能力。

一、課堂環境研究概況

課堂環境的研究最早開始于20世紀30年代Lewin的場理論和Murray的需要-壓力理論。20世紀70年代以來開始成為一個獨立的研究領域,如Moos(1973)開發學習環境量表并開始將量表用于教學研究。Fraser(1994)研究了課堂環境與學生學習成果的關系。Anderson(2004)研究課堂環境與學生學習過程的關系。隨著網絡的發展,有的學者開始運用開發設計網絡在線學習環境量表并進行實踐研究。Trinidad&Pearson(2005)、Clayton(2007)分別運用網絡在線學習環境量表(OLES),從實證的角度研究課堂學習環境。

20世紀80年代初,我國心理學家把課堂環境的概念引入教學,課堂環境的研究開始成為學者研究的熱點。孫云梅(2009)從學習者心里感知的實證角度對大學英語口語課堂環境進行實證研究。高照(2010)從實證的角度研究大學英語分級教學對課堂心理環境的影響。趙慶紅、徐錦芬(2012)采用定量研究的方法,研究學生課堂環境感知與其課堂行為的關系。于書林(2012)采用定量與定性結合的方法探索大學外語課堂環境的特點。安錦蘭(2013)從實證的角度調查高職高專英語課堂教學環境。賈凌玉等(2013)以問卷調查、課堂觀察和訪談形式對研究生醫學英語口語課堂環境進行實證研究,調查出8項影響課堂環境的因子。韓大偉、鄧奇(2014)從建構主義的視角探討評價與構建大學英語課堂環境。王斌、湛冰(2015)對首都體育學院外語課堂環境的特點和存在的問題進行實證研究。

總的來說,國外的學者都注重對課堂環境量表的開發、課堂環境與學生學習成果的研究,國內學者主要是從心里感知的角度對英語課堂環境進行實證研究,但大都是研究口語、綜合英語等課堂環境或課堂環境的構建等,對高職學學生的研究較少,特別是結合網絡教學平臺研究課堂環境的很少。本研究提出在高職英語課程中運用Blackboard等網絡平臺,以在線學習量表為基礎開展實證調查研究,分析高職學生的在線學習現狀,嘗試提出有針對性的建議。

二、實證研究

本研究主要是在實用英語課上,讓學生運用Blackboard等網絡平臺,以我校非英語專業二的學生為研究對象,調研的專業為會計(51.9%),電商(16%),物流(32.1%)等專業。發放問卷200份,收回有效問卷156份。主要采用Trinidad,Aldridge&Fraser(2005)以WIHICandDELES這兩個學習環境量表為基礎編制的在線學習環境調查(OLES),主要包括電腦使用、BB平臺界面設計、在線學習工具、教師支持、學生互動與合作、真實性學習、學習自主性、平等性、異步性、享受、評估與評價等11個方面,一共有78個題項。調查問卷主要調查高職學生在實用英語課上網絡在線學習的現狀。

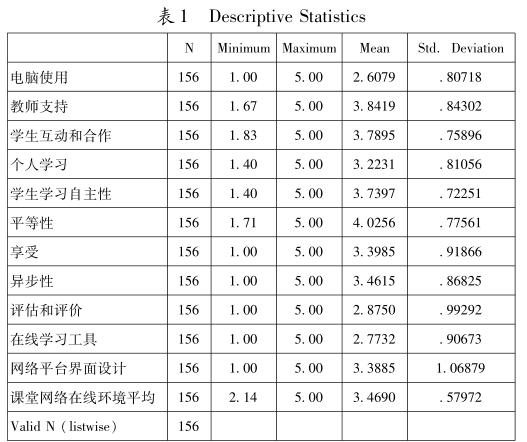

通過運用SPSS軟件,對整個問卷78個題項的因子分析,可知:KMO的值為0.872,在0.8~0.9,說明適合做該問卷適合做因子分析。根初據方差解釋表,剔除3個不相關的題項后,共抽取出11個因子,根據題項描述的共同特征,將第一個因子命名為個人學習(個人相關性和真實性學習),提取值在0.61~0.72;將第二個因子命名為平等性,提取值在0.59~0.82;將第三個因子命名為享受,提取值在0.67~0.84;將第四個因子命名為學生互動和合作,提取值在0.67~0.74;將第五個因子命名為BB平臺界面設計,提取值在0.74~0.87;將第六個因子命名為在線學習工具,提取值在0.57~0.8;將第七個因子命名為學生學習自主性,提取值在0.62~0.78;將第八個因子命名為教師支持,提取值在0.61~0.72;將第九個因子命名為電腦使用,提取值在0.58~0.73;將第十個因子命名為異步性,提取值在0.6~0.76;將第十一個因子命名為評估和評價,提取值在0.7~0.72。

對抽取的11個因子的可靠性分析,可知其系數為0.9,這說剔除3個不太相關的題項后的問卷具有較高的可信度。具體來說,這11個因子中,可靠性系數較高的為BB平臺界面設計,0.95;個人學習(個人相關性和真實性學習)和享受,0.93;平等性,0.91;其他因子的可靠性系數均在0.83~0.9。

通過對提取的11個因子的描述性分析,可知,平等性的均值最高,為4.03,其次為教師支持(3.84)、學生互動和合作(3.79)和學生學習自主性(3.74)。均值較低的是個人學習(3.22)、評估和評價(2.88)、在線學習工具(2.77)和電腦使用(2.61)。

首先,對均值較高的因子描述性分析。

在平等性中,題42“我受到的待遇和其他同學一樣”均值最高,為4.18,其次為題43“老師鼓勵我和鼓勵其他同學一樣多”,均值為4.15,這說明對學生而言,教師對學生一視同仁,讓學生感受到學生與學生之間的平等。但是,題44“我討論時發言的機會和其他同學一樣多”、題45“我受到的稱贊和其他同學一樣多”和題46“我回答問題的機會和其他同學一樣多”均值得分較低,在3.8~3.97,這說明學生雖感受到教師的平等對待,但在回答問題和受到教師稱贊上受到的關懷較少,可能因為公共英語課堂上大都是大班上課,每個學生在課堂上都能回答問題的機會較少。

在教師支持中,均值得分較高的是題10“我有疑問時,老師及時回復我的問題”、題12“我有疑問時,老師易于接觸”和題13“我有疑問時,老師給我提供有用的學習反饋信息”,均值在3.9~3.97,這說明學生有疑惑問老師時,老師平易近人,能及時回答學生的問題并提供給學生有用的反饋信息。

在學生互動和合作上,題15“課上我會和同學合作完成老師安排的活動”得分最高,均值為3.97。說明對于教師安排的課堂活動或任務,學生愿意和同學合作完成,并能進行小組合作,說明學生與其他同學有較高的合作性。

在學生學習自主性上,題38“我以自己的方式學習”得分最高,均值為4,而題35“只要方便時我就會學習”均值得分最低,為3.48。這說明學生以自己的方式進行個性化學習,但學習的自主性不高,也不會掌控自己的學習。

其次,對均值較低的因子描述性分析。

在個人學習(個人相關性和真實性學習)中,均值最高的是題23“我能找到吸引我興趣的話題”,為3.58,這說明學生在學習中對自己感興趣的話題有較高的熱情。均值得分較低的是題28“我學習與課堂活動有關的真實例子(問題)”、題29“我在課堂活動中會使用真實的事實”和題30“我做作業時處理現實世界的信息”,均值在3.03~3.24,這說明學生在課堂活動中不善于運用真實的例子進行學習,在英語學習中缺乏與真實生活相聯系。

在使用在線學習工具上,題66“QQ(群、空間)”和題67“微信”得分較高,均值分別為3.98、3.28。說明學生較多的使用QQ(群、空間)或微信等網絡在線工具,較少使用電子郵件,博客和論壇。

在電腦的使用上,題3“我用網絡找與課程有關的信息”均值得分較高,為3.48。說明學生愿意用網絡搜尋與課程有關的內容。其他題項得分較低,說明學生很少用電腦進行學習。可能是因為現在智能手機功能多樣,攜帶方便,更方便使用。

在評估和評價中,題63“在獨立作業時我總是向老師尋求幫助”和題64“在小組作業時我總是向老師尋求幫助”均值得分較低,分別為2.87和2.88。說明學生不管是在獨立作業或小組作業時很少向老師尋求幫助,希望能靠自己的力量完成作業。

三、對策分析

(1)教師加強對學生的情感關注,注重學生的個性化發展。教師要注重與學生的情感交流,盡管班級人數較多,教師要盡可能的關注每位學生的發展,平等的對待他們,根據其英語學習的程度,和他們一起制定符合學生需要的個性化學習方案。

(2)培養學生自主學習的能力并監督其學習過程,讓學生學會在合作學習加強自主學習的能力。特別是要監督學生的課外學習情況,高職學生學習的自主性不高,但對教師要求的學習任務都會努力完成,教師要定期對學生課后自主學習情況適時檢查、督促其學習。

(3)采用任務教學法,將真實性的任務引入課堂,創設真實的學習情境,讓學生能運用自己熟悉的生活、學習和工作情境完成課堂任務的學習,提高英語語言應用能力。

(4)鼓勵學生充分利用網絡在線工具如微信、QQ等。讓學生多了解網絡在線學習的平臺或工具,并讓學生在實際中使用這些工具,充分挖掘和發揮這些工具的作用,在QQ上建立班級群、建立小組的討論組、建立微信群等,發揮各自的優勢,輔助學生完成學習任務和課外的自主學習等。

(5)改革課程評價的方式,加大過程性評價的力度。過程性評價的內容要多樣化,不僅要包含學生的課堂表現、作業,更要充分運用網絡教學平臺的優勢,把學生對平臺的使用例如過程性評價。教師也要用平臺上傳課程資料方便學生學習、學會用網絡發布和批改作業,及時追蹤學生的學習情況。

參考文獻

[1]韓大偉,鄧奇.大學英語課堂環境評價與效能建構的實證研究[J].外語電化教學2014(07).

[2]任慶梅.大學英語有效課堂環境構建及評價的理論框架[J].外語教學與研究,2013(09).

[3]于書林,韓佶穎,王俊菊.對大學外語課堂環境的探索性研究[J].外語界,2012(01).

作者簡介:田曉芳(1979.12—),女,河南林州人,碩士,講師,研究方向:職業教育、英語語言文學。